幻情濃處故多嗔,豈獨顰兒愛妒人。莫把心思勞展轉,百年事業總非真。

幻情濃處故多嗔,豈獨顰兒愛妒人。莫把心思勞展轉,百年事業總非真。

題曰:

古鼎新烹鳳髓香,那堪翠斝貯瓊漿。

莫言綺縠無風韻,試看金娃對玉郎。

話說鳳姐和寶玉回家,見過衆人。寶玉先便回明賈母,秦鍾要上家塾之事,自己也有了個伴讀的朋友,正好發奮,

未必。又著實的稱贊秦鍾的人品行事,最使人憐愛。

未必。又著實的稱贊秦鍾的人品行事,最使人憐愛。

「憐愛」二字寫出寶玉真神,若是別個斷不肯透露。鳳姐又在一旁幫著說「過日他還來拜老祖宗」等語,

「憐愛」二字寫出寶玉真神,若是別個斷不肯透露。鳳姐又在一旁幫著說「過日他還來拜老祖宗」等語,

鳳姐幫話是為秦氏,用意屈盡人情。說的賈母喜悅起來。

鳳姐幫話是為秦氏,用意屈盡人情。說的賈母喜悅起來。

止此便十成了,不必繁文再表,故妙。偷渡金針法。鳳姐又趁勢請賈母後日過去看戲。賈母雖年高,却極有興頭。

止此便十成了,不必繁文再表,故妙。偷渡金針法。鳳姐又趁勢請賈母後日過去看戲。賈母雖年高,却極有興頭。

為賈母寫傳。至後日,又有尤氏來請,遂携了王夫人、林黛玉、寶玉等過去看戲。至晌午,賈母便回來歇息了。

為賈母寫傳。至後日,又有尤氏來請,遂携了王夫人、林黛玉、寶玉等過去看戲。至晌午,賈母便回來歇息了。

叙事有法,若只管寫看戲,便是一無見世面之暴發貧婆矣。寫「隨便」二字,興高則往,興敗則回,方是世代封君正傳。且「高興」二字,又可生出多少文章來。王夫人本是好清淨的,

叙事有法,若只管寫看戲,便是一無見世面之暴發貧婆矣。寫「隨便」二字,興高則往,興敗則回,方是世代封君正傳。且「高興」二字,又可生出多少文章來。王夫人本是好清淨的,

偏與邢夫人相犯,然却是各有各傳。見賈母回來,也就回來了。然後鳳姐坐了首席,盡歡至晚無話。

偏與邢夫人相犯,然却是各有各傳。見賈母回來,也就回來了。然後鳳姐坐了首席,盡歡至晚無話。

細甚,交代畢。

細甚,交代畢。

却說寶玉因送賈母回來,待賈母歇了中覺,意欲還去看戲取樂,又恐擾的秦氏等人不便,

全是體貼功夫。因想起近日薛寶釵在家養病,未去親候,意欲去望他一望。若從上房後角門過去,又恐遇見別事纏繞,再或可巧遇見他父親,

全是體貼功夫。因想起近日薛寶釵在家養病,未去親候,意欲去望他一望。若從上房後角門過去,又恐遇見別事纏繞,再或可巧遇見他父親,

本意正傳,實是曩時苦惱,嘆嘆!更為不妥,

本意正傳,實是曩時苦惱,嘆嘆!更為不妥,

細甚。寧可繞遠路罷了。當下衆嬤嬤丫鬟伺候他換衣服,見他不換,仍出二門去了。衆嬤嬤丫鬟只得跟隨出來,還只當他去那府中看戲。誰知到了穿堂,便向東向北繞廳後而去。偏頂頭遇見了門下清客相公詹光

細甚。寧可繞遠路罷了。當下衆嬤嬤丫鬟伺候他換衣服,見他不換,仍出二門去了。衆嬤嬤丫鬟只得跟隨出來,還只當他去那府中看戲。誰知到了穿堂,便向東向北繞廳後而去。偏頂頭遇見了門下清客相公詹光

妙!蓋沾光之意。、單聘仁

妙!蓋沾光之意。、單聘仁

更妙!蓋善於騙人之意。二人走來,一見了寶玉,便都笑著趕上來,一個抱住腰,一個携著手,都道:「我的菩薩哥兒,

更妙!蓋善於騙人之意。二人走來,一見了寶玉,便都笑著趕上來,一個抱住腰,一個携著手,都道:「我的菩薩哥兒,

沒理沒倫,口氣畢肖。我說作了好夢呢,好容易得遇見了你。」說著,請了安,又問好,嘮叨了半日,方纔走開。

沒理沒倫,口氣畢肖。我說作了好夢呢,好容易得遇見了你。」說著,請了安,又問好,嘮叨了半日,方纔走開。

一路用淡三色烘染、行雲流水之法,寫出貴公子家常不即不離氣致。經歷過者則喜其寫真,未經者恐不免嫌繁。老嬤嬤叫住,因問:「你二位爺是從老爺跟前來的不是?」

一路用淡三色烘染、行雲流水之法,寫出貴公子家常不即不離氣致。經歷過者則喜其寫真,未經者恐不免嫌繁。老嬤嬤叫住,因問:「你二位爺是從老爺跟前來的不是?」

為玉兄一人,却人人俱有心事,細緻。他二人點頭道:「老爺在夢坡齋

為玉兄一人,却人人俱有心事,細緻。他二人點頭道:「老爺在夢坡齋

使人起遐思。◇妙!夢遇坡仙之處也。小書房裡歇中覺呢,不妨事的。」

使人起遐思。◇妙!夢遇坡仙之處也。小書房裡歇中覺呢,不妨事的。」

玉兄知己。一笑。一面說,一面走了。說的寶玉也笑了。

玉兄知己。一笑。一面說,一面走了。說的寶玉也笑了。

於是轉彎向北奔梨香院來。

吃冷香丸,住梨香院。有趣。可巧銀庫房的總領名喚吳新登

吃冷香丸,住梨香院。有趣。可巧銀庫房的總領名喚吳新登

妙!蓋云無星戥也。與倉上的頭目名戴良,

妙!蓋云無星戥也。與倉上的頭目名戴良,

妙!蓋云大量也。還有幾個管事的頭目,共有七個人,從賬房裡出來,一見了寶玉,趕來都一齊垂手站住。獨有一個買辦名喚錢華的,

妙!蓋云大量也。還有幾個管事的頭目,共有七個人,從賬房裡出來,一見了寶玉,趕來都一齊垂手站住。獨有一個買辦名喚錢華的,

亦錢開花之意。隨事生情,因情得文。因他多日未見寶玉,忙上來打千兒請安,寶玉忙含笑携他起來。衆人都笑說:「前兒在一處看見二爺寫的斗方,字法越發好了,多早晚賞我們幾張貼貼。」

亦錢開花之意。隨事生情,因情得文。因他多日未見寶玉,忙上來打千兒請安,寶玉忙含笑携他起來。衆人都笑說:「前兒在一處看見二爺寫的斗方,字法越發好了,多早晚賞我們幾張貼貼。」

余亦受過此騙,今閱至此,赧然一笑。此時有三十年前向余作此語之人在側,觀其形已皓首駝腰矣,乃使彼亦細聽此數語,彼則潸然泣下,余亦為之敗興。寶玉笑道:「在那裡看見了?」衆人道:「好幾處都有,都稱贊的了不得,還和我們尋呢。」

余亦受過此騙,今閱至此,赧然一笑。此時有三十年前向余作此語之人在側,觀其形已皓首駝腰矣,乃使彼亦細聽此數語,彼則潸然泣下,余亦為之敗興。寶玉笑道:「在那裡看見了?」衆人道:「好幾處都有,都稱贊的了不得,還和我們尋呢。」

侍奉上人者,無此等見識、無此等迎奉者,難乎免於厭棄,嗚呼哀哉。寶玉笑道:「不值什麽,你們說給我的小么兒們就是了。」一面說,一面前走,衆人待他過去,方都各自散了。

侍奉上人者,無此等見識、無此等迎奉者,難乎免於厭棄,嗚呼哀哉。寶玉笑道:「不值什麽,你們說給我的小么兒們就是了。」一面說,一面前走,衆人待他過去,方都各自散了。

未入梨香院,先故作若許波瀾曲折。瞧他無意中又寫出寶玉寫字來,固是愚弄公子閒文,然亦是暗逗寶玉歷來文課事。不然,後文豈不太突?

未入梨香院,先故作若許波瀾曲折。瞧他無意中又寫出寶玉寫字來,固是愚弄公子閒文,然亦是暗逗寶玉歷來文課事。不然,後文豈不太突?

閒言少述,

此處用此句最當。且說寶玉來至梨香院中,先入薛姨媽室中來,正見薛姨媽打點針黹與丫鬟們呢。寶玉忙請了安,薛姨媽忙一把拉了他,抱入懷內,笑說:「這麽冷天,我的兒,難為你想著來,快上炕來坐著罷。」命人倒滾滾的茶來。寶玉因問:「哥哥不在家?」薛姨媽嘆道:「他是沒籠頭的馬,天天逛不了,那裡肯在家一日。」寶玉道:「姐姐可大安了?」薛姨媽道:「可是呢,你前兒又想著打發人來瞧他。他在裡間不是,你去瞧他。裡間比這裡暖和,那裡坐著,我收拾收拾就進去和你說話兒。」

此處用此句最當。且說寶玉來至梨香院中,先入薛姨媽室中來,正見薛姨媽打點針黹與丫鬟們呢。寶玉忙請了安,薛姨媽忙一把拉了他,抱入懷內,笑說:「這麽冷天,我的兒,難為你想著來,快上炕來坐著罷。」命人倒滾滾的茶來。寶玉因問:「哥哥不在家?」薛姨媽嘆道:「他是沒籠頭的馬,天天逛不了,那裡肯在家一日。」寶玉道:「姐姐可大安了?」薛姨媽道:「可是呢,你前兒又想著打發人來瞧他。他在裡間不是,你去瞧他。裡間比這裡暖和,那裡坐著,我收拾收拾就進去和你說話兒。」

作者何等筆法。「裡間裡」三字,恐文氣不足,又貫之以「比這裡和暖」。其筆真是神龍雲中弄影,是必當進去的神理。

作者何等筆法。「裡間裡」三字,恐文氣不足,又貫之以「比這裡和暖」。其筆真是神龍雲中弄影,是必當進去的神理。

寶玉聽說,忙下了炕,來至裡間門前,只見吊著半舊的紅綢軟簾。

從門外看起,有層次。寶玉掀簾一邁步進去,先就看見薛寶釵坐在炕上作針綫,頭上挽著漆黑油光的䰖兒,蜜合色棉襖,玫瑰紫二色金銀鼠比肩褂,葱黃綾棉裙,一色半新不舊,看來不覺奢華。唇不點而紅,眉不畫而翠;臉若銀盆,眼如水杏。罕言寡語,人謂藏愚;安分隨時,自云守拙。

從門外看起,有層次。寶玉掀簾一邁步進去,先就看見薛寶釵坐在炕上作針綫,頭上挽著漆黑油光的䰖兒,蜜合色棉襖,玫瑰紫二色金銀鼠比肩褂,葱黃綾棉裙,一色半新不舊,看來不覺奢華。唇不點而紅,眉不畫而翠;臉若銀盆,眼如水杏。罕言寡語,人謂藏愚;安分隨時,自云守拙。

這方是寶卿正傳。與前寫黛玉之傳一齊參看,各極其妙,各不相犯,使其人難其左右於毫末。

這方是寶卿正傳。與前寫黛玉之傳一齊參看,各極其妙,各不相犯,使其人難其左右於毫末。

畫神鬼易,畫人物難。寫寶卿正是寫人之筆,若與黛玉並寫更難。今作者寫得一毫難處不見,且得二人真體實傳,非神助而何?寶玉一面看,一面口內問:「姐姐可大愈了?」寶釵抬頭

畫神鬼易,畫人物難。寫寶卿正是寫人之筆,若與黛玉並寫更難。今作者寫得一毫難處不見,且得二人真體實傳,非神助而何?寶玉一面看,一面口內問:「姐姐可大愈了?」寶釵抬頭

與寶玉邁步針對。只見寶玉進來,

與寶玉邁步針對。只見寶玉進來,

此則神情盡在煙飛水逝之間,一展眼便失於千里矣。連忙起來含笑答說:「已經大好了,倒多謝記挂著。」說著,讓他在炕沿上坐了,即命鶯兒斟茶來。一面又問老太太、姨媽安,別的姊妹們都好。

此則神情盡在煙飛水逝之間,一展眼便失於千里矣。連忙起來含笑答說:「已經大好了,倒多謝記挂著。」說著,讓他在炕沿上坐了,即命鶯兒斟茶來。一面又問老太太、姨媽安,別的姊妹們都好。

這是口中如此。一面

這是口中如此。一面

「一面」二,口中眼中,神情俱到。看寶玉頭上戴著縲絲嵌寶紫金冠,額上勒著二龍搶珠金抹額,身上穿著秋香色立蟒白狐腋箭袖,繫著五色蝴蝶鑾縧〔一〕,項上挂著長命鎖、記名符,另外有那一塊落草時啣下來的寶玉。

「一面」二,口中眼中,神情俱到。看寶玉頭上戴著縲絲嵌寶紫金冠,額上勒著二龍搶珠金抹額,身上穿著秋香色立蟒白狐腋箭袖,繫著五色蝴蝶鑾縧〔一〕,項上挂著長命鎖、記名符,另外有那一塊落草時啣下來的寶玉。

寶釵因笑說道:「成日家說你的這玉,究竟未曾細細的賞鑑,我今兒倒要瞧瞧。」

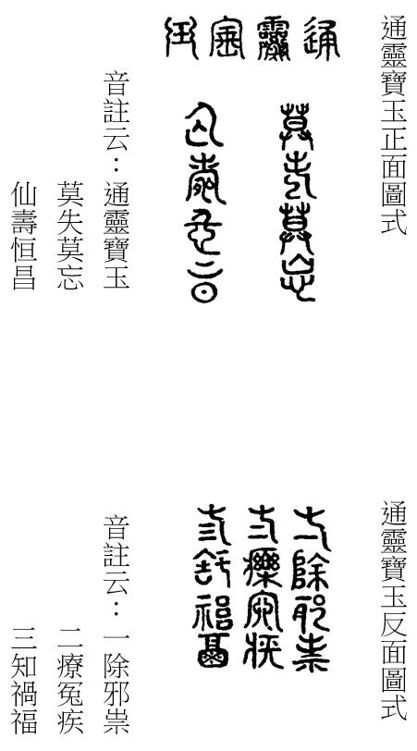

自首回至此,回回說有通靈玉一物,余亦未曾細細賞鑑,今亦欲一見。說著便挪近前來。寶玉亦凑了上去,從項上摘了下來,遞在寶釵手內。寶釵托於掌上,

自首回至此,回回說有通靈玉一物,余亦未曾細細賞鑑,今亦欲一見。說著便挪近前來。寶玉亦凑了上去,從項上摘了下來,遞在寶釵手內。寶釵托於掌上,

試問石兄:此一托,比在青埂峰下猿啼虎嘯之聲何如?

試問石兄:此一托,比在青埂峰下猿啼虎嘯之聲何如?

余代答曰:「遂心如意。」只見大如雀卵,

余代答曰:「遂心如意。」只見大如雀卵,

體。燦若明霞,

體。燦若明霞,

色。瑩潤如酥,

色。瑩潤如酥,

質。五色花紋纏護。

質。五色花紋纏護。

文。這就是大荒山中青埂峰下的那塊頑石的幻相。

文。這就是大荒山中青埂峰下的那塊頑石的幻相。

註明。後人曾有詩嘲云:

註明。後人曾有詩嘲云:

女媧煉石已荒唐,又向荒唐演大荒。

失去幽靈真境界,幻來親就臭皮囊。

二語可入道,故前引莊叟秘訣。

二語可入道,故前引莊叟秘訣。

好知運敗金無彩,

又夾入寶釵,不是虛圖對得工。堪嘆時乖玉不光。

又夾入寶釵,不是虛圖對得工。堪嘆時乖玉不光。

二語雖粗,本是真情,然此等詩只宜如此。為天下兒女一哭。

二語雖粗,本是真情,然此等詩只宜如此。為天下兒女一哭。

白骨如山忘姓氏,無非公子與紅妝。

批得好。末二句似與題不切,然正是極貼切語。

批得好。末二句似與題不切,然正是極貼切語。

那頑石亦曾記下他這幻相並癩僧所鐫的篆文,今亦按圖畫於後。但其真體最小,方能從胎中小兒口中啣下。今若按其體畫,恐字跡過於微細,使觀者大廢眼光,亦非暢事。故今按其形式,無非略展放些規矩,使觀者便於燈下醉中可閱。今註明此故,方無「胎中之兒口有多大,怎得啣此狼犺蠢大之物」等語之謗。

又忽作此數語,以幻弄成真,以真弄成幻。真真假假,恣意遊戲於筆墨之中,可謂狡猾之至。◇作人要老誠,作文要狡猾。

又忽作此數語,以幻弄成真,以真弄成幻。真真假假,恣意遊戲於筆墨之中,可謂狡猾之至。◇作人要老誠,作文要狡猾。

寶釵看畢,

余亦想見其物矣。前回中總用草蛇灰綫寫法,至此方細細寫出,正是大關節處。又從翻過正面來細看,

余亦想見其物矣。前回中總用草蛇灰綫寫法,至此方細細寫出,正是大關節處。又從翻過正面來細看,

可謂真奇之至。口內唸道:「莫失莫忘,仙壽恒昌。」

可謂真奇之至。口內唸道:「莫失莫忘,仙壽恒昌。」

是心中沉吟,神理。

是心中沉吟,神理。

《石頭記》立誓一筆不寫一家文字。唸了兩遍,乃回頭向鶯兒笑道:「你不去倒茶,也在這裡發呆作什麽?」

《石頭記》立誓一筆不寫一家文字。唸了兩遍,乃回頭向鶯兒笑道:「你不去倒茶,也在這裡發呆作什麽?」

請諸公掩卷合目想其神理,想其坐立之勢,想寶釵面上口中。真妙!鶯兒嘻嘻笑道:「我聽這兩句話,倒像和姑娘的項圈上的兩句話是一對兒。」

請諸公掩卷合目想其神理,想其坐立之勢,想寶釵面上口中。真妙!鶯兒嘻嘻笑道:「我聽這兩句話,倒像和姑娘的項圈上的兩句話是一對兒。」

又引出一個金項圈來,鶯兒口中說出方妙。

又引出一個金項圈來,鶯兒口中說出方妙。

恨顰兒不早來聽此數語,若使彼聞之,不知又有何等妙論趣語以悅我等心臆。寶玉聽了,忙笑道:「原來姐姐那項圈上也有八個字,

恨顰兒不早來聽此數語,若使彼聞之,不知又有何等妙論趣語以悅我等心臆。寶玉聽了,忙笑道:「原來姐姐那項圈上也有八個字,

補出素日眼中雖見而實未留心。我也鑑賞鑑賞!」寶釵道:「你別聽他的話,沒有什麽字。」寶玉笑央:「好姐姐,你怎麽瞧我的呢!」寶釵被他纏不過,因說道:「是個人給了兩句吉利話兒,

補出素日眼中雖見而實未留心。我也鑑賞鑑賞!」寶釵道:「你別聽他的話,沒有什麽字。」寶玉笑央:「好姐姐,你怎麽瞧我的呢!」寶釵被他纏不過,因說道:「是個人給了兩句吉利話兒,

「也是個」等字移換得巧妙,其雅量尊重在不言之表。〔二〕所以鏨上了,叫天天帶著,不然,沉甸甸的有什麽趣兒。」

「也是個」等字移換得巧妙,其雅量尊重在不言之表。〔二〕所以鏨上了,叫天天帶著,不然,沉甸甸的有什麽趣兒。」

一句駡死天下濃妝艶飾富貴中之脂妖粉怪。一面說,一面解排扣,

一句駡死天下濃妝艶飾富貴中之脂妖粉怪。一面說,一面解排扣,

細。從裡面大紅襖上

細。從裡面大紅襖上

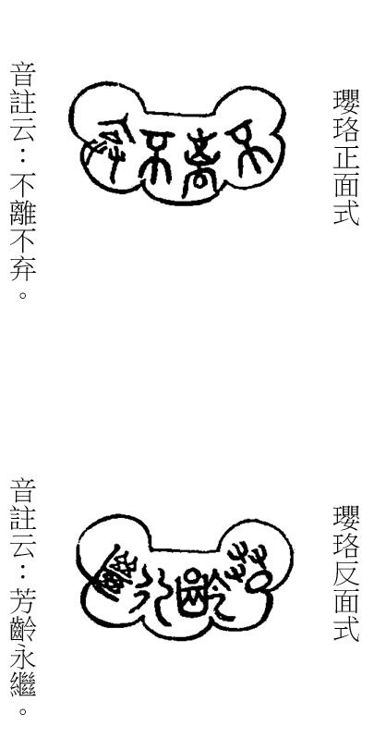

打開,好看煞人。將那珠寶晶瑩黃金燦爛的瓔珞掏將出來。

打開,好看煞人。將那珠寶晶瑩黃金燦爛的瓔珞掏將出來。

按,瓔珞者,頸飾也!想近俗即呼為項圈者是矣。寶玉忙托了鎖看時,果然一面有四個篆字,兩面八個,共成兩句吉讖。亦曾按式畫下形相:

按,瓔珞者,頸飾也!想近俗即呼為項圈者是矣。寶玉忙托了鎖看時,果然一面有四個篆字,兩面八個,共成兩句吉讖。亦曾按式畫下形相:

合前讀之,豈非一對?

合前讀之,豈非一對?

「不離不棄」與「莫失莫忘」相對,所謂愈出愈奇。◇「芳齡永繼」又與「仙壽恒昌」一對。請合而讀之。問諸公歷來小說中,可有如此可巧奇妙之文,以換新眼目?

「不離不棄」與「莫失莫忘」相對,所謂愈出愈奇。◇「芳齡永繼」又與「仙壽恒昌」一對。請合而讀之。問諸公歷來小說中,可有如此可巧奇妙之文,以換新眼目?

寶玉看了,也唸兩遍,又唸自己的兩遍,因笑問:「姐姐這八個字倒真與我的是一對。」

余亦謂是一對,不知干支中四柱八字可與卿亦對否?

余亦謂是一對,不知干支中四柱八字可與卿亦對否?

花看半開,酒飲微醉,此文字是也。鶯兒笑道:「是個癩頭和尚送的,他說必須鏨在金器上……」

花看半開,酒飲微醉,此文字是也。鶯兒笑道:「是個癩頭和尚送的,他說必須鏨在金器上……」

和尚在幻境中作如此勾當,亦屬多事。寶釵不待說完,便嗔他不去倒茶,

和尚在幻境中作如此勾當,亦屬多事。寶釵不待說完,便嗔他不去倒茶,

「嗔」字一截,截得妙。一面又問寶玉從那裡來。

「嗔」字一截,截得妙。一面又問寶玉從那裡來。

妙神妙理,請觀者自思。

妙神妙理,請觀者自思。

寶玉與寶釵相近,只聞一陣陣凉森森甜絲絲的幽香,

這方是花香襲人正意。竟不知係何香氣,遂問:「姐姐熏的是什麽香?我竟從未聞見過這味兒。」

這方是花香襲人正意。竟不知係何香氣,遂問:「姐姐熏的是什麽香?我竟從未聞見過這味兒。」

不知比「群芳髓」又何如?寶釵笑道:「我最怕熏香,好好的衣服,熏的煙燎火氣的。」

不知比「群芳髓」又何如?寶釵笑道:「我最怕熏香,好好的衣服,熏的煙燎火氣的。」

真真駡死一干濃妝艶飾鬼怪。寶玉道:「既如此,這是什麽香?」寶釵想了一想,笑道:「是了,是我早起吃了丸藥的香氣。」

真真駡死一干濃妝艶飾鬼怪。寶玉道:「既如此,這是什麽香?」寶釵想了一想,笑道:「是了,是我早起吃了丸藥的香氣。」

點「冷香丸」。寶玉笑道:「什麽丸藥這麽好聞?好姐姐,給我一丸嚐嚐。」

點「冷香丸」。寶玉笑道:「什麽丸藥這麽好聞?好姐姐,給我一丸嚐嚐。」

仍是小兒語氣。究竟不知別個小兒,只寶玉如此。寶釵笑道:「又混鬧了,一個藥也是混吃的?」

仍是小兒語氣。究竟不知別個小兒,只寶玉如此。寶釵笑道:「又混鬧了,一個藥也是混吃的?」

一語未了,

每善用此等轉換法。忽聽外面人說:「林姑娘來了。」

每善用此等轉換法。忽聽外面人說:「林姑娘來了。」

緊處愈緊,密不容針之文。話猶未了,林黛玉已搖搖

緊處愈緊,密不容針之文。話猶未了,林黛玉已搖搖

二字畫出身。的走了進來,一見了寶玉,便笑道:「噯喲,我來的不巧了!」

二字畫出身。的走了進來,一見了寶玉,便笑道:「噯喲,我來的不巧了!」

奇文,我實不知顰兒心中是何丘壑。

奇文,我實不知顰兒心中是何丘壑。

怪急語。寶玉等忙起身笑讓坐,寶釵因笑道:「這話怎麽說?」

怪急語。寶玉等忙起身笑讓坐,寶釵因笑道:「這話怎麽說?」

不得不問。黛玉笑道:「早知他來,我就不來了。」

不得不問。黛玉笑道:「早知他來,我就不來了。」

更叫人急煞。寶釵道:「我更不解這意。」黛玉笑道:「要來時一群都來,要不來一個也不來,今兒他來了,明兒我再來,如此間錯開了來著,豈不天天有人來了?

更叫人急煞。寶釵道:「我更不解這意。」黛玉笑道:「要來時一群都來,要不來一個也不來,今兒他來了,明兒我再來,如此間錯開了來著,豈不天天有人來了?

强詞奪理。也不至於太冷落,也不至於太熱鬧了。

强詞奪理。也不至於太冷落,也不至於太熱鬧了。

好點綴。姐姐如何反不解這意思?」

好點綴。姐姐如何反不解這意思?」

吾不知顰兒以何物為心為齒,為口為舌,實不知胸中有何丘壑。

吾不知顰兒以何物為心為齒,為口為舌,實不知胸中有何丘壑。

寶玉因見他外面罩著大紅羽緞對衿褂子,

岔開文字,[避]繁章法,妙極妙極!

岔開文字,[避]繁章法,妙極妙極!

又一轉換。若無此則必有寶玉之窮究,而寶釵之重複,加長無味。此等文章是《西遊記》的請觀世音菩薩,菩薩一到,無不掃地完結者。因問:「下雪了麽?」地下婆娘們道:「下了這半日雪珠兒了。」寶玉道:「取了我的斗篷來了不曾?」黛玉便道:「是不是?我來了你就該去了。」

又一轉換。若無此則必有寶玉之窮究,而寶釵之重複,加長無味。此等文章是《西遊記》的請觀世音菩薩,菩薩一到,無不掃地完結者。因問:「下雪了麽?」地下婆娘們道:「下了這半日雪珠兒了。」寶玉道:「取了我的斗篷來了不曾?」黛玉便道:「是不是?我來了你就該去了。」

實不知有何丘壑。寶玉笑道:「我多早晚說要去了?不過是拿來預備著。」寶玉的奶母李嬤嬤因說道:「天又下雪,也好早晚的了,就在這裡同姐姐妹妹一處頑頑罷。姨媽那裡擺茶果子呢。我叫丫頭去取了斗篷來,說給小么兒們散了罷。」寶玉應允。李嬤嬤出去,命小厮們都各散去不提。

實不知有何丘壑。寶玉笑道:「我多早晚說要去了?不過是拿來預備著。」寶玉的奶母李嬤嬤因說道:「天又下雪,也好早晚的了,就在這裡同姐姐妹妹一處頑頑罷。姨媽那裡擺茶果子呢。我叫丫頭去取了斗篷來,說給小么兒們散了罷。」寶玉應允。李嬤嬤出去,命小厮們都各散去不提。

極力寫嬤嬤周旋,是反襯下文。

極力寫嬤嬤周旋,是反襯下文。

這裡薛姨媽已擺了幾樣細巧茶果,留他們吃茶。

是溺愛,非勢利。寶玉因誇前日在那府裡珍大嫂子的好鵝掌、鴨信。

是溺愛,非勢利。寶玉因誇前日在那府裡珍大嫂子的好鵝掌、鴨信。

為前日秦鍾之事,恐觀者忘却,故忙中閒筆,重一渲染。薛姨媽聽了,忙也把自己糟的取了些來與他嚐。

為前日秦鍾之事,恐觀者忘却,故忙中閒筆,重一渲染。薛姨媽聽了,忙也把自己糟的取了些來與他嚐。

是溺愛,非誇富。

是溺愛,非誇富。

不寫酒先寫糟,將糟引酒。寶玉笑道:「這個須得就酒纔好。」薛姨媽便命人去灌了些上等的酒來。

不寫酒先寫糟,將糟引酒。寶玉笑道:「這個須得就酒纔好。」薛姨媽便命人去灌了些上等的酒來。

愈見溺愛。李嬤嬤便上來道:「姨太太,酒倒罷了。」

愈見溺愛。李嬤嬤便上來道:「姨太太,酒倒罷了。」

余最恨無調教之家,任其子侄肆行哺啜,觀此則知大家風範。寶玉笑央道:「好媽媽,我只吃一鍾。」李嬤嬤道:「不中用!當著老太太、太太,那怕你吃一罎呢。想那日我眼錯不見一會,不知是那一個沒調教的,只圖討你的好兒,不管別人死活,給了你一口酒吃,葬送的我挨了兩日駡。姨太太不知道,他性子又可惡,

余最恨無調教之家,任其子侄肆行哺啜,觀此則知大家風範。寶玉笑央道:「好媽媽,我只吃一鍾。」李嬤嬤道:「不中用!當著老太太、太太,那怕你吃一罎呢。想那日我眼錯不見一會,不知是那一個沒調教的,只圖討你的好兒,不管別人死活,給了你一口酒吃,葬送的我挨了兩日駡。姨太太不知道,他性子又可惡,

補出素日。吃了酒更弄性。有一日老太太高興了,又盡著他吃,什麽日子又不許他吃,何苦我白賠在裡面。」

補出素日。吃了酒更弄性。有一日老太太高興了,又盡著他吃,什麽日子又不許他吃,何苦我白賠在裡面。」

浪酒閒茶,原不相宜。

浪酒閒茶,原不相宜。

嬤嬤口氣。薛姨媽笑道:「老貨,

嬤嬤口氣。薛姨媽笑道:「老貨,

二字如聞。你只放心吃你的去。我也不許他吃多了。便是老太太問,有我呢。」一面令小丫鬟:「來,讓你奶奶們去,也吃杯搪搪雪氣。」那李嬤嬤聽如此說,只得和衆人且去吃些酒水。這裡寶玉又說:「不必燙熱了,我只愛吃冷的。」薛姨媽忙道:「這可使不得,吃了冷酒,寫字手打颭兒。」

二字如聞。你只放心吃你的去。我也不許他吃多了。便是老太太問,有我呢。」一面令小丫鬟:「來,讓你奶奶們去,也吃杯搪搪雪氣。」那李嬤嬤聽如此說,只得和衆人且去吃些酒水。這裡寶玉又說:「不必燙熱了,我只愛吃冷的。」薛姨媽忙道:「這可使不得,吃了冷酒,寫字手打颭兒。」

酷肖。

酷肖。

點石成金。寶釵笑道:「寶兄弟,虧你每日家雜學旁收的,

點石成金。寶釵笑道:「寶兄弟,虧你每日家雜學旁收的,

著眼。若不是寶卿說出,竟不知玉卿日就何業。

著眼。若不是寶卿說出,竟不知玉卿日就何業。

在寶卿口中說出玉兄學業,是作微露卸春挂之萌耳,是書勿看正面為幸。難道就不知道酒性最熱,若熱吃下去,發散的就快,若冷吃下去,便凝結在內,以五臟去暖他,豈不受害?從此還不快不要吃那冷的呢。」

在寶卿口中說出玉兄學業,是作微露卸春挂之萌耳,是書勿看正面為幸。難道就不知道酒性最熱,若熱吃下去,發散的就快,若冷吃下去,便凝結在內,以五臟去暖他,豈不受害?從此還不快不要吃那冷的呢。」

知命知身,識理識性,博學不雜,庶可稱為佳人。可笑別小說中一首歪詩,幾句淫曲,便自佳人相許,豈不醜殺?寶玉聽這話有情理,

知命知身,識理識性,博學不雜,庶可稱為佳人。可笑別小說中一首歪詩,幾句淫曲,便自佳人相許,豈不醜殺?寶玉聽這話有情理,

寶玉亦聽的出有情理的話來,與前問讀書家務,並皆大奇之事。便放下冷的,命人暖來方飲。

寶玉亦聽的出有情理的話來,與前問讀書家務,並皆大奇之事。便放下冷的,命人暖來方飲。

黛玉磕著瓜子兒,只抿著嘴笑。

實不知其丘壑,自何處設想而來?

實不知其丘壑,自何處設想而來?

笑的毒。可巧

笑的毒。可巧

又用此二字。黛玉的小丫鬟雪雁走來,與黛玉送小手爐來,黛玉因含笑問他說:「誰叫你送來的?難為他費心,那裡就冷死了我!」

又用此二字。黛玉的小丫鬟雪雁走來,與黛玉送小手爐來,黛玉因含笑問他說:「誰叫你送來的?難為他費心,那裡就冷死了我!」

吾實不知何為心,何為齒、口、舌。雪雁道:「紫鵑

吾實不知何為心,何為齒、口、舌。雪雁道:「紫鵑

鸚哥改名也。姐姐

鸚哥改名也。姐姐

又順筆帶出一個妙名來,洗盡春花、臘梅等套。怕姑娘冷,使我送來的。」黛玉一面接了,抱在懷中,笑道:「也虧你倒聽他的話。我平日和你說的,全當耳旁風,怎麽他說了你就依,比聖旨還快呢!」

又順筆帶出一個妙名來,洗盡春花、臘梅等套。怕姑娘冷,使我送來的。」黛玉一面接了,抱在懷中,笑道:「也虧你倒聽他的話。我平日和你說的,全當耳旁風,怎麽他說了你就依,比聖旨還快呢!」

要知尤物方如此,莫作世俗中一味酸妒獅吼輩看去。

要知尤物方如此,莫作世俗中一味酸妒獅吼輩看去。

句句尖刺,可恨可愛,而句意毫無滯礙。寶玉聽這話,知是黛玉借此奚落他,也無回復之詞,只嘻嘻的笑了兩陣罷了。

句句尖刺,可恨可愛,而句意毫無滯礙。寶玉聽這話,知是黛玉借此奚落他,也無回復之詞,只嘻嘻的笑了兩陣罷了。

這纔好,這纔是寶玉。寶釵素知黛玉是如此慣了的,也不去睬他。

這纔好,這纔是寶玉。寶釵素知黛玉是如此慣了的,也不去睬他。

渾厚天成,這纔是寶釵。薛姨媽因道:「你素日身子弱,禁不得冷的,他們記挂著你倒不好?」黛玉笑道:「姨媽不知道。幸虧是姨媽這裡,倘或在別人家,人家豈不惱?

渾厚天成,這纔是寶釵。薛姨媽因道:「你素日身子弱,禁不得冷的,他們記挂著你倒不好?」黛玉笑道:「姨媽不知道。幸虧是姨媽這裡,倘或在別人家,人家豈不惱?

又轉出此等言語,令人疼煞黛玉,敬煞作者。好說就看的人家連個手爐也沒有,巴巴的從家裡送個來。不說丫頭們太小心過餘,還只當我素日是這等輕狂慣了呢。」

又轉出此等言語,令人疼煞黛玉,敬煞作者。好說就看的人家連個手爐也沒有,巴巴的從家裡送個來。不說丫頭們太小心過餘,還只當我素日是這等輕狂慣了呢。」

用此一解,真可拍案叫絕,足見其以蘭為心,以玉為骨,以蓮為舌,以冰為神。真真絕倒天下之裙釵矣。薛姨媽道:「你是個多心的,有這樣想。我就沒這樣心。」

用此一解,真可拍案叫絕,足見其以蘭為心,以玉為骨,以蓮為舌,以冰為神。真真絕倒天下之裙釵矣。薛姨媽道:「你是個多心的,有這樣想。我就沒這樣心。」

說話時,寶玉已是三杯過去。李嬤嬤又上來攔阻。寶玉正在心甜意洽之時,和寶黛姊妹說說笑笑的,

試問石兄:比當日青埂峰猿啼虎嘯之聲何如?那肯不吃。寶玉只得屈意央告:「好媽媽,我再吃兩鍾就不吃了。」李嬤嬤道:「你可仔細老爺今兒在家,提防問你的書!」

試問石兄:比當日青埂峰猿啼虎嘯之聲何如?那肯不吃。寶玉只得屈意央告:「好媽媽,我再吃兩鍾就不吃了。」李嬤嬤道:「你可仔細老爺今兒在家,提防問你的書!」

不合提此話。這是李嬤嬤激醉了的,無怪乎後文。一笑。

不合提此話。這是李嬤嬤激醉了的,無怪乎後文。一笑。

不入耳之言是也。寶玉聽了此話,便心中大不自在,慢慢的放下酒,垂了頭。

不入耳之言是也。寶玉聽了此話,便心中大不自在,慢慢的放下酒,垂了頭。

畫出小兒愁蹙之狀,楔緊後文。黛玉先忙的說:「別掃大家的興!舅舅

畫出小兒愁蹙之狀,楔緊後文。黛玉先忙的說:「別掃大家的興!舅舅

二字指賈政也。若叫你,只說姨媽留著呢。這個媽媽,他吃了酒,又拿我們來醒脾了!」

二字指賈政也。若叫你,只說姨媽留著呢。這個媽媽,他吃了酒,又拿我們來醒脾了!」

這方是阿顰真意對玉卿之文。一面悄推寶玉,使他賭氣,一面悄悄的咕噥說:「別理那老貨,咱們只管樂咱們的。」那李嬤嬤也素知黛玉的,因說道:「林姐兒,

這方是阿顰真意對玉卿之文。一面悄推寶玉,使他賭氣,一面悄悄的咕噥說:「別理那老貨,咱們只管樂咱們的。」那李嬤嬤也素知黛玉的,因說道:「林姐兒,

如此之稱似不通,却是老嫗真心道出。你不要助著他了。你倒勸勸他,只怕他還聽些。」林黛玉冷笑道:「我為什麽助著他?我也犯不著勸他。你這個媽媽太小心了,往常老太太又給他酒吃,如今在姨媽這裡多吃一杯,料也不妨事。必定姨媽這裡是外人,不當在這裡的也未可知。」李嬤嬤聽了,又是急,又是笑,

如此之稱似不通,却是老嫗真心道出。你不要助著他了。你倒勸勸他,只怕他還聽些。」林黛玉冷笑道:「我為什麽助著他?我也犯不著勸他。你這個媽媽太小心了,往常老太太又給他酒吃,如今在姨媽這裡多吃一杯,料也不妨事。必定姨媽這裡是外人,不當在這裡的也未可知。」李嬤嬤聽了,又是急,又是笑,

是認不得真,是不忍認真,是愛極顰兒、疼煞顰兒之意。說道:「真真這林姑娘,說出一句話來,比刀子還尖。這算了什麽呢。」寶釵也忍不住笑著,把黛玉腮上一擰,

是認不得真,是不忍認真,是愛極顰兒、疼煞顰兒之意。說道:「真真這林姑娘,說出一句話來,比刀子還尖。這算了什麽呢。」寶釵也忍不住笑著,把黛玉腮上一擰,

我也欲擰。說道:「真真這個顰丫頭的一張嘴,叫人恨又不是,喜歡又不是。」

我也欲擰。說道:「真真這個顰丫頭的一張嘴,叫人恨又不是,喜歡又不是。」

可知余前批不謬。

可知余前批不謬。

恨不是,喜不是,寫盡一晌含容之量。薛姨媽一面又說:「別怕,別怕,

恨不是,喜不是,寫盡一晌含容之量。薛姨媽一面又說:「別怕,別怕,

是接前老爺問書之語。我的兒!來了這裡沒好的你吃,別把這點子東西嚇的存在心裡,倒叫我不安。只管放心吃,都有我呢。越發吃了晚飯去,便醉了,就跟著我睡罷。」因命:「再熱酒來!姨媽陪你吃兩杯,可就吃飯罷。」

是接前老爺問書之語。我的兒!來了這裡沒好的你吃,別把這點子東西嚇的存在心裡,倒叫我不安。只管放心吃,都有我呢。越發吃了晚飯去,便醉了,就跟著我睡罷。」因命:「再熱酒來!姨媽陪你吃兩杯,可就吃飯罷。」

二語不失長上之體,且收拾若干文[字],千斤力量。寶玉聽了,方又鼓起興來。

二語不失長上之體,且收拾若干文[字],千斤力量。寶玉聽了,方又鼓起興來。

李嬤嬤因吩咐小丫頭子們:「你們在這裡小心著,我家去換了衣服就來,悄悄的回姨太太,別任他的性多給他吃。」

「家去換衣服」是含酸欲怒,「悄悄回」的光景是不露怒。說著便家去了。這裡雖還有三四個婆子,都是不關痛癢的,

「家去換衣服」是含酸欲怒,「悄悄回」的光景是不露怒。說著便家去了。這裡雖還有三四個婆子,都是不關痛癢的,

寫得到。見李嬤嬤走了,也都悄悄的自尋方便去了。只剩了兩個小丫頭子,樂得討寶玉的歡喜。幸而薛姨媽千哄萬哄的,只容他吃了兩杯,就忙收過了。做了酸笋鶏皮湯,寶玉痛喝了兩碗,吃了半碗飯碧粳粥。

寫得到。見李嬤嬤走了,也都悄悄的自尋方便去了。只剩了兩個小丫頭子,樂得討寶玉的歡喜。幸而薛姨媽千哄萬哄的,只容他吃了兩杯,就忙收過了。做了酸笋鶏皮湯,寶玉痛喝了兩碗,吃了半碗飯碧粳粥。

美粥名。一時薛、林二人也吃完了飯,又釅釅的潗上茶來,每人吃了兩碗。薛姨媽方放了心。雪雁等三四個丫頭已吃了飯,進來伺候。黛玉因問寶玉道:「你走不走?」

美粥名。一時薛、林二人也吃完了飯,又釅釅的潗上茶來,每人吃了兩碗。薛姨媽方放了心。雪雁等三四個丫頭已吃了飯,進來伺候。黛玉因問寶玉道:「你走不走?」

妙問。

妙問。

「走不走」,語言真是黛玉。寶玉乜斜倦眼

「走不走」,語言真是黛玉。寶玉乜斜倦眼

醉意。道:「你要走,我和你一同走。」

醉意。道:「你要走,我和你一同走。」

妙答。◇此等話,阿顰心中最樂。黛玉聽說,遂起身道:「咱們來了這一日,也該回去了。還不知那邊怎麽找咱們呢。」說著,二人便告辭。

妙答。◇此等話,阿顰心中最樂。黛玉聽說,遂起身道:「咱們來了這一日,也該回去了。還不知那邊怎麽找咱們呢。」說著,二人便告辭。

小丫頭忙捧過斗笠來,

不漏。寶玉便把頭略低一低,命他戴上。那丫頭便將這大紅猩氈斗笠一抖,纔往寶玉頭上一合,寶玉便說:「罷,罷!好蠢東西,你也輕些兒!難道沒見過別人

不漏。寶玉便把頭略低一低,命他戴上。那丫頭便將這大紅猩氈斗笠一抖,纔往寶玉頭上一合,寶玉便說:「罷,罷!好蠢東西,你也輕些兒!難道沒見過別人

「別人」者,襲人、晴雯之輩也。戴過的?讓我自己戴罷!」黛玉站在炕沿上道:「囉唆什麽,過來,我瞧瞧罷。」寶玉忙就近前來。黛玉用手整理,輕輕籠住束髮冠,將笠沿拽在抹額之上,將那一顆核桃大的絳絨簪纓扶起,顫巍巍露於笠外。

「別人」者,襲人、晴雯之輩也。戴過的?讓我自己戴罷!」黛玉站在炕沿上道:「囉唆什麽,過來,我瞧瞧罷。」寶玉忙就近前來。黛玉用手整理,輕輕籠住束髮冠,將笠沿拽在抹額之上,將那一顆核桃大的絳絨簪纓扶起,顫巍巍露於笠外。

知己最難逢,相逢意自同。花新水上香,花下水含紅。整理已畢,端相了端相,說道:「好了,披上斗篷罷。」

知己最難逢,相逢意自同。花新水上香,花下水含紅。整理已畢,端相了端相,說道:「好了,披上斗篷罷。」

若使寶釵整理,顰卿又不知有多少文章。寶玉聽了,方接了斗篷披上。薛姨媽忙道:「跟你們的媽媽都還沒來呢,且略等等不是。」寶玉道:「我們倒去等他們,有丫頭們跟著也够了。」

若使寶釵整理,顰卿又不知有多少文章。寶玉聽了,方接了斗篷披上。薛姨媽忙道:「跟你們的媽媽都還沒來呢,且略等等不是。」寶玉道:「我們倒去等他們,有丫頭們跟著也够了。」

伏筆。薛姨媽不放心,便命兩個婦女跟隨他兄妹方罷。他二人道了擾,一逕回至賈母房中。

伏筆。薛姨媽不放心,便命兩個婦女跟隨他兄妹方罷。他二人道了擾,一逕回至賈母房中。

賈母尚未用晚飯,知是薛姨媽處來,更加歡喜。

收的好極,正是寫薛家母女。因見寶玉吃了酒,遂命他自回房去歇著,不許再出來了。因命人好生看侍著。忽想起跟寶玉的人來,遂問衆人:「李奶子怎麽不見?」

收的好極,正是寫薛家母女。因見寶玉吃了酒,遂命他自回房去歇著,不許再出來了。因命人好生看侍著。忽想起跟寶玉的人來,遂問衆人:「李奶子怎麽不見?」

細。

細。

逼近。衆人不敢直說家去了,

逼近。衆人不敢直說家去了,

有是事,大有是事。只說:「纔進來的,想有事纔去了。」寶玉踉蹌回頭道:「他比老太太還受用呢,問他作什麽!沒有他只怕我還多活兩日。」一面說,一面來至自己臥室。只見筆墨在案,

有是事,大有是事。只說:「纔進來的,想有事纔去了。」寶玉踉蹌回頭道:「他比老太太還受用呢,問他作什麽!沒有他只怕我還多活兩日。」一面說,一面來至自己臥室。只見筆墨在案,

如此找前文最妙,且無逗榫之跡。晴雯先接出來,笑說道:「好,好,耍我!研了那些墨,早起高興,只寫了三個字,丟下筆就走了,哄的我們等了一日。

如此找前文最妙,且無逗榫之跡。晴雯先接出來,笑說道:「好,好,耍我!研了那些墨,早起高興,只寫了三個字,丟下筆就走了,哄的我們等了一日。

[嬌]憨活現,余雙圈不及。快來給我寫完這些墨纔罷!」

[嬌]憨活現,余雙圈不及。快來給我寫完這些墨纔罷!」

補前文之未到。寶玉忽然想起早起的事來,

補前文之未到。寶玉忽然想起早起的事來,

嬌痴婉轉,自是不凡,引後文。因笑道:「我寫的那三個字在那裡呢?」晴雯笑道:「這個人可醉了。你頭過那府裡去,囑咐我貼在這門斗上的,這會子又這麽問。我生怕別人貼壞了,

嬌痴婉轉,自是不凡,引後文。因笑道:「我寫的那三個字在那裡呢?」晴雯笑道:「這個人可醉了。你頭過那府裡去,囑咐我貼在這門斗上的,這會子又這麽問。我生怕別人貼壞了,

全是體貼一人。我親自爬高上梯的貼上,

全是體貼一人。我親自爬高上梯的貼上,

可兒可兒。這會子還凍的手僵冷的呢。」

可兒可兒。這會子還凍的手僵冷的呢。」

寫晴雯,是晴雯走下來,斷斷不是襲人、平兒、鶯兒等語氣。

寫晴雯,是晴雯走下來,斷斷不是襲人、平兒、鶯兒等語氣。

可兒可兒。寶玉聽了,笑

可兒可兒。寶玉聽了,笑

是醉笑。道:「我忘了。你的手冷,我替你焐著。」說著便伸手携了晴雯的手,同仰首看門斗上新書的三個字。

是醉笑。道:「我忘了。你的手冷,我替你焐著。」說著便伸手携了晴雯的手,同仰首看門斗上新書的三個字。

究竟不知是三個什麽字,妙!

究竟不知是三個什麽字,妙!

是不作開門見山文字。

是不作開門見山文字。

何等景象,真是一幅教歌圖。

何等景象,真是一幅教歌圖。

一時黛玉來了,寶玉便笑道:「好妹妹,你別撒謊,你看這三個字那一個字好?」黛玉仰頭看裡間門斗上,新貼了三個字,寫著「絳芸軒」。

出題。妙!原來是這三字。

出題。妙!原來是這三字。

照應絳珠。黛玉笑道:「個個都好。怎麽寫的這麽好了?明兒也與我寫一個匾。」

照應絳珠。黛玉笑道:「個個都好。怎麽寫的這麽好了?明兒也與我寫一個匾。」

滑賊。寶玉嘻嘻的笑道:「又哄我呢。」說著又問:「襲人姐姐呢?」

滑賊。寶玉嘻嘻的笑道:「又哄我呢。」說著又問:「襲人姐姐呢?」

斷不可少。晴雯向裡間炕上努嘴。

斷不可少。晴雯向裡間炕上努嘴。

畫。寶玉一看,只見襲人和衣睡著在那裡。寶玉笑道:「好,太焐早了些。」

畫。寶玉一看,只見襲人和衣睡著在那裡。寶玉笑道:「好,太焐早了些。」

絳芸軒中事。因又問晴雯道:「今兒我那府裡吃早飯,有一碟子豆腐皮的包子,我想著你愛吃,和珍大奶奶說了,只說我留著晚上吃,叫人送過來的,你可吃了?」晴雯道:「快別提。一送了來,我知道是我的,偏我纔吃了飯,就擱在那裡。

絳芸軒中事。因又問晴雯道:「今兒我那府裡吃早飯,有一碟子豆腐皮的包子,我想著你愛吃,和珍大奶奶說了,只說我留著晚上吃,叫人送過來的,你可吃了?」晴雯道:「快別提。一送了來,我知道是我的,偏我纔吃了飯,就擱在那裡。

與顰兒抿著嘴兒笑的文字一樣葫蘆。後來李奶奶來了看見,說:『寶玉未必吃了,拿了給我孫子吃去罷。』他就叫人拿了家去了。」

與顰兒抿著嘴兒笑的文字一樣葫蘆。後來李奶奶來了看見,說:『寶玉未必吃了,拿了給我孫子吃去罷。』他就叫人拿了家去了。」

奶母之倚勢亦是常情,奶母之昏憒亦是常情。然特於此處細寫一回,與後文襲卿之酥酪遙遙一對,足見晴卿不及襲卿遠矣。余謂晴有林風,襲乃釵副,真真不錯。

奶母之倚勢亦是常情,奶母之昏憒亦是常情。然特於此處細寫一回,與後文襲卿之酥酪遙遙一對,足見晴卿不及襲卿遠矣。余謂晴有林風,襲乃釵副,真真不錯。

嬤嬤們託大處每每如此。接著茜雪捧上茶來。寶玉因讓:「林妹妹吃茶。」衆人笑說:「林妹妹

嬤嬤們託大處每每如此。接著茜雪捧上茶來。寶玉因讓:「林妹妹吃茶。」衆人笑說:「林妹妹

三字是接上文口氣而來,非衆人之稱。◇醉態逼真。早走了,還讓呢。」

三字是接上文口氣而來,非衆人之稱。◇醉態逼真。早走了,還讓呢。」

寫顰兒去,如此章法從何設想?奇筆奇文。

寫顰兒去,如此章法從何設想?奇筆奇文。

寶玉吃了半碗茶,忽又想起早起的茶來,

偏是醉人搜尋的出,細事,亦是真情。因問茜雪道:「早起潗了一碗楓露茶,

偏是醉人搜尋的出,細事,亦是真情。因問茜雪道:「早起潗了一碗楓露茶,

與「千紅一窟」遙映。我說過,那茶是三四次後纔出色的,這會子怎麽又潗了這個來?」

與「千紅一窟」遙映。我說過,那茶是三四次後纔出色的,這會子怎麽又潗了這個來?」

所謂閒茶是也,與前浪酒一般起落。茜雪道:「我原是留著的,那會子李奶奶來了,他要嚐嚐,就給他吃了。」

所謂閒茶是也,與前浪酒一般起落。茜雪道:「我原是留著的,那會子李奶奶來了,他要嚐嚐,就給他吃了。」

又是李嬤,事有凑巧,如此類是。寶玉聽了,將手中的茶杯只順手

又是李嬤,事有凑巧,如此類是。寶玉聽了,將手中的茶杯只順手

是醉後,故用二字,非有心動氣也。往地下一擲,

是醉後,故用二字,非有心動氣也。往地下一擲,

按警幻情榜,寶玉係「情不情」。凡世間之無知無識,彼俱有一痴情去體貼。今加「大醉」二字於石兄,是因問包子、問茶、順手擲杯、問茜雪、攆李嬤,乃一部中未有第二次事也。襲人數語,無言而止,石兄真大醉也。◇余亦云實實大醉也。難辭醉鬧,非薛蟠紈絝輩可比!「豁啷」一聲,打個齏粉,潑了茜雪一裙子的茶。又跳起來問著茜雪道:「他是你那一門子的奶奶,你們這麽孝敬他?不過是仗著我小時候吃過他幾日奶罷了。

按警幻情榜,寶玉係「情不情」。凡世間之無知無識,彼俱有一痴情去體貼。今加「大醉」二字於石兄,是因問包子、問茶、順手擲杯、問茜雪、攆李嬤,乃一部中未有第二次事也。襲人數語,無言而止,石兄真大醉也。◇余亦云實實大醉也。難辭醉鬧,非薛蟠紈絝輩可比!「豁啷」一聲,打個齏粉,潑了茜雪一裙子的茶。又跳起來問著茜雪道:「他是你那一門子的奶奶,你們這麽孝敬他?不過是仗著我小時候吃過他幾日奶罷了。

真醉了。如今逞的他比祖宗還大了。如今我又吃不著奶了,白白的養著祖宗作什麽!攆了出去,大家乾淨!」

真醉了。如今逞的他比祖宗還大了。如今我又吃不著奶了,白白的養著祖宗作什麽!攆了出去,大家乾淨!」

真真大醉了。說著立刻便要去回賈母,攆他乳母。

真真大醉了。說著立刻便要去回賈母,攆他乳母。

原來襲人實未睡著,不過故意裝睡,引寶玉來慪他頑耍。

只須郎看,不禁郎嗔,是妙法。先聞得說字、問包子等事,也還可不必起來,後來摔了茶鍾,動了氣,遂連忙起來解釋勸阻。早有賈母遣人來問是怎麽了。

只須郎看,不禁郎嗔,是妙法。先聞得說字、問包子等事,也還可不必起來,後來摔了茶鍾,動了氣,遂連忙起來解釋勸阻。早有賈母遣人來問是怎麽了。

斷不可少之文。襲人忙道:「我纔倒茶來,被雪滑倒了,

斷不可少之文。襲人忙道:「我纔倒茶來,被雪滑倒了,

現成之至,瞧他寫襲卿為人。

現成之至,瞧他寫襲卿為人。

襲人另有一段居心,一番行止。失了手砸了鍾子。」一面又安慰寶玉道:「你立意要攆他也好,

襲人另有一段居心,一番行止。失了手砸了鍾子。」一面又安慰寶玉道:「你立意要攆他也好,

二字奇,使人一驚。我們也都願意出去,

二字奇,使人一驚。我們也都願意出去,

先主取西川,方得立基業,而偏不肯取,大與此意同。不如趁勢連我們一齊攆了,我們也好,你也不愁再有好的來伏侍你。」寶玉聽了這話,方無了言語,被襲人等扶至炕上,脫換了衣服。不知寶玉口內還說些什麽,只覺口齒綿纏,眼眉愈加餳澀,

先主取西川,方得立基業,而偏不肯取,大與此意同。不如趁勢連我們一齊攆了,我們也好,你也不愁再有好的來伏侍你。」寶玉聽了這話,方無了言語,被襲人等扶至炕上,脫換了衣服。不知寶玉口內還說些什麽,只覺口齒綿纏,眼眉愈加餳澀,

二字帶出平素形象。忙伏侍他睡下。襲人伸手從他項上摘下那通靈玉來,用自己的手帕包好,塞在褥下,次日戴時便冰不著脖子。

二字帶出平素形象。忙伏侍他睡下。襲人伸手從他項上摘下那通靈玉來,用自己的手帕包好,塞在褥下,次日戴時便冰不著脖子。

試問石兄:此一渥,比青埂峰下松風明月如何?那寶玉就枕便睡著了。彼時李嬤嬤等已進來了,聽見醉了,不敢前來再加觸犯,只悄悄的打聽睡了,方放心散去。

試問石兄:此一渥,比青埂峰下松風明月如何?那寶玉就枕便睡著了。彼時李嬤嬤等已進來了,聽見醉了,不敢前來再加觸犯,只悄悄的打聽睡了,方放心散去。

交代清楚。「塞玉」一段,又為「誤竊」一回伏綫。晴雯茜雪二婢,又為後文先作一引。

交代清楚。「塞玉」一段,又為「誤竊」一回伏綫。晴雯茜雪二婢,又為後文先作一引。

偷度金針法,最巧。

偷度金針法,最巧。

次日醒來,

以上已完正題,以下是後文引子,前文之餘波。此回收法與前數回不同矣。就有人回:「那邊小蓉大爺帶了秦相公來拜。」寶玉忙接了出去,領了拜見賈母。賈母見秦鍾形容標緻,舉止溫柔,堪陪寶玉讀書,

以上已完正題,以下是後文引子,前文之餘波。此回收法與前數回不同矣。就有人回:「那邊小蓉大爺帶了秦相公來拜。」寶玉忙接了出去,領了拜見賈母。賈母見秦鍾形容標緻,舉止溫柔,堪陪寶玉讀書,

嬌養如此,溺愛如此。心中十分歡喜,便留茶留飯,又命人帶去見王夫人等。衆人因素愛秦氏,今見了秦鍾是這般人品,也都歡喜,臨去時都有表禮。賈母又與了一個荷包並一個金魁星,

嬌養如此,溺愛如此。心中十分歡喜,便留茶留飯,又命人帶去見王夫人等。衆人因素愛秦氏,今見了秦鍾是這般人品,也都歡喜,臨去時都有表禮。賈母又與了一個荷包並一個金魁星,

作者今尚記金魁星之事乎?撫今思昔,腸斷心摧。取「文星和合」之意。

作者今尚記金魁星之事乎?撫今思昔,腸斷心摧。取「文星和合」之意。

雅致。又囑咐他道:「你家住的遠,一時寒熱飢飽不便,只管住在我這裡,不必限定了。只和你寶叔在一處,別跟著那起不長進的東西學。」

雅致。又囑咐他道:「你家住的遠,一時寒熱飢飽不便,只管住在我這裡,不必限定了。只和你寶叔在一處,別跟著那起不長進的東西學。」

總伏後文。秦鍾一一答應,回去禀知他父親秦業。

總伏後文。秦鍾一一答應,回去禀知他父親秦業。

妙名。業者,孽也,蓋云情因孽而生也。

妙名。業者,孽也,蓋云情因孽而生也。

這秦業現任營繕郎,

官職更妙,設云因情孽而繕此一書之意。年近七十,夫人早亡。因當年無兒女,便向養生堂抱了一個兒子並一個女兒。誰知兒子又死了,

官職更妙,設云因情孽而繕此一書之意。年近七十,夫人早亡。因當年無兒女,便向養生堂抱了一個兒子並一個女兒。誰知兒子又死了,

一頓。只剩女兒,小名喚可兒,

一頓。只剩女兒,小名喚可兒,

出名。秦氏究竟不知係出何氏,所謂寓褒貶、別善惡是也。秉刀斧之筆、具菩薩之心亦甚難矣。◇如此寫出可兒來歷亦甚苦矣。又知作者是欲天下人共來哭此情字。

出名。秦氏究竟不知係出何氏,所謂寓褒貶、別善惡是也。秉刀斧之筆、具菩薩之心亦甚難矣。◇如此寫出可兒來歷亦甚苦矣。又知作者是欲天下人共來哭此情字。

寫可兒出身自養生堂,是褒中貶。後死封龍禁尉,是貶中褒。靈巧一至於此。長大時,生得形容裊娜,性格風流。

寫可兒出身自養生堂,是褒中貶。後死封龍禁尉,是貶中褒。靈巧一至於此。長大時,生得形容裊娜,性格風流。

四字便有隱意。《春秋》字法。因素與賈家有些瓜葛,故結了親,許與賈蓉為妻。那秦業五旬之上方得了秦鍾。因去歲業師亡故,未暇延請高明之士,只暫在家溫習舊課。正思要和親家

四字便有隱意。《春秋》字法。因素與賈家有些瓜葛,故結了親,許與賈蓉為妻。那秦業五旬之上方得了秦鍾。因去歲業師亡故,未暇延請高明之士,只暫在家溫習舊課。正思要和親家

指賈珍。去商議,送往他家塾中,暫且不致荒廢,可巧遇見了寶玉這個機會。又知賈家塾中現今司塾的是賈代儒,

指賈珍。去商議,送往他家塾中,暫且不致荒廢,可巧遇見了寶玉這個機會。又知賈家塾中現今司塾的是賈代儒,

隨筆命名,省事。乃當今之老儒,秦鍾此去,學業料必進益,成名可望,因此十分歡喜。只是宦囊羞澀,那賈府上上下下都是一雙富貴眼睛,

隨筆命名,省事。乃當今之老儒,秦鍾此去,學業料必進益,成名可望,因此十分歡喜。只是宦囊羞澀,那賈府上上下下都是一雙富貴眼睛,

為天下讀書人一哭、寒素人一哭。容易拿不出來,又恐誤了兒子的終身大事,

為天下讀書人一哭、寒素人一哭。容易拿不出來,又恐誤了兒子的終身大事,

原來讀書是終身大事。說不得東拼西凑的恭恭敬敬

原來讀書是終身大事。說不得東拼西凑的恭恭敬敬

四字可思,近之鄙薄師傅者來看。封了二十四両贄見禮,

四字可思,近之鄙薄師傅者來看。封了二十四両贄見禮,

可知「宦囊羞澀」與「東拼西凑」等樣,是特為近日守錢虜而不使子弟讀書之輩一大哭。

可知「宦囊羞澀」與「東拼西凑」等樣,是特為近日守錢虜而不使子弟讀書之輩一大哭。

父母之恩,昊天罔極。親自帶了秦鍾,來代儒家拜見了。然後聽寶玉上學之日,好一同入塾。

父母之恩,昊天罔極。親自帶了秦鍾,來代儒家拜見了。然後聽寶玉上學之日,好一同入塾。

不想浪酒閒茶一段金玉旖旎之文後,忽用此等寒瘦古拙之詞收住,亦行文之大變體處。《石頭記》多用此法,歷觀後文便知。正是:

不想浪酒閒茶一段金玉旖旎之文後,忽用此等寒瘦古拙之詞收住,亦行文之大變體處。《石頭記》多用此法,歷觀後文便知。正是:

早知日後閒爭氣,豈肯今朝錯讀書。

這是隱語微詞,豈獨指此一事哉?◇余則謂讀書正為爭氣。但此「爭氣」與彼「爭氣」不同。寫來一笑。

這是隱語微詞,豈獨指此一事哉?◇余則謂讀書正為爭氣。但此「爭氣」與彼「爭氣」不同。寫來一笑。

總評:一是先天啣來之玉,一是後天造就之金。金玉相合,是成萬物之象。再遇水而過寒,雖有酒漿,豈能助火?因生出黛玉之諷刺,李嬤嬤之嘮叨,晴雯、茜雪之嗔惱。故不得不收功靜息,涵養性天,以待再舉。識丹道者,當解吾意。

總評:一是先天啣來之玉,一是後天造就之金。金玉相合,是成萬物之象。再遇水而過寒,雖有酒漿,豈能助火?因生出黛玉之諷刺,李嬤嬤之嘮叨,晴雯、茜雪之嗔惱。故不得不收功靜息,涵養性天,以待再舉。識丹道者,當解吾意。

〔一〕「鑾縧」:己、庚、蒙本同,楊、列、舒本作「赤金縧」(當是誤把「鑾」拆作兩字)。唯戚序、甲辰本作「鸞縧」。按「鑾縧」不可解,鸞縧則指「束腰的絲帶」,後文第三十二回又有「或玉環金珮,或鮫帕鸞縧」之語。似應以「鸞縧」為是。但「鑾縧」既有各主要版本支持,究是筆誤還是另有出處,存疑待考。

〔二〕按:「是個人」,己、庚、蒙、戚等本作「也是個人」。其實從說話語氣來看,添這個字是沒有道理的。

本章完!