張回此回何九是周旋武大了當的文字。自那日卻和西門慶做一處,是寫西門慶、金蓮開手一番罪案已完,則《金瓶梅》一「金」字的出身來歷已完。不特西門慶又要暫丟開,去娶孟玉樓,即作者亦要暫放此處,更為瓶、梅作傳。今看他下半回,依舊還是金蓮、王婆文字。不知作者自是借鍋下米,做玉樓,做薛嫂,做春梅,人自不知也。

何處做玉樓?觀金瓶罵「負心的賊,如何撇閃了奴,又往那家另續上心甜的了。」此是玉樓的過文,人自不知也。不然,謂是寫金蓮,然則此言卻是寫金蓮什麼事也?要知作者自是以行文為樂,非是雇與西門慶家寫帳簿也。

何處寫薛嫂?其寫王婆遇雨處是也。見得此輩止知愛錢,全不怕天雷,不怕鬼捉,昧著良心在外胡做,風雨晦明都不阻他的惡行。益知媒人之惡,沒一個肯在家安坐不害人者也。則下文薛嫂,已留一影子在王婆身上。不然王婆必寫其遇雨,又是寫王婆子甚麼事也。

何處寫春梅?看其寫金蓮唱曲內,必一云「喚梅香」,再云「梅香」是也。不然金蓮與西門,正是眼釘初去,滿心狂喜之時,何不得於心?乃唱一慘淡之曲,而金蓮自身沾寵之不暇,乃頻喚梅香?且不說丫鬟而必用梅香,總之金、梅二人原是同功一體之人,天生成表裡為惡,一時半霎都分不開者。故武大才死,金、梅早合,而燒夜香,直與樓上燒香「弄一得雙」遙遙相照。誰謂《金瓶梅》有一閒筆浪墨,而凡小唱笑話為漫然無謂也哉?

文有寫他處卻照此處者,為顧盼照應伏線法。文有寫此處卻是寫下文者,為脫卸影喻引入法。此回乃脫卸影喻引入法也。試思十日二十日,方知吾不爾欺。

寫王婆遇雨,又有意在,蓋為玉樓而寫也。何則?武二哥來遲而金蓮嫁,亦惟武二哥來遲,而未娶金蓮先娶玉樓之時日,亦寬綽有餘。不然娶金蓮且不暇,況玉樓哉!夫武二之遲,何故而違「多則兩三月,少則一月」之語哉?則用寫王婆遇雨,照入武二「路上雨水連綿,誤了日期」一語。不然夫幫閒必以遇雨為趣,則應伯爵當寫其日日打傘也。文字用筆之妙,全不使人知道。

寫何九受賄金,為西門拿身份,不似《水滸》之精細防患。蓋《水滸》之為傳甚短,而用何九證見以殺西門。今此書乃尚有後文許多事實也,且為何十留地故耳。

詞曰:

別後誰知珠分玉剖。忘海誓山盟天共久,偶戀著山雞,輒棄鸞儔。從此蕭郎淚暗流,過秦樓幾空回首。縱新人勝舊,也應須一別,灑淚登舟。

──右調《懶畫眉》

卻說西門慶去了。到天大明,張夾接上三更天,則三人已忙了一夜也。王婆拿銀子買了棺材冥器,又買些香燭紙錢之類,歸來就於武大靈前點起一盞隨身燈。鄰舍街坊張夾夾入鄰舍。都來看望,那婦人虛掩著粉臉假哭。眾街坊問道:「大郎得何病患便死了?」那婆娘答道:「因害心疼,不想一日日越重了,看看不能夠好。不幸昨夜三更鼓死了,好是苦也!」又哽哽咽咽假哭起來。眾鄰舍明知道此人死的不明,不好只顧問他。眾人盡勸道:「死是死了,活的自要安穩過。張夾二語千古為人者同聲一哭。娘子省煩惱,天氣暄熱。」張夾映出,為後五月作引。那婦人只得假意兒謝了,眾人各自散去。王婆抬了棺材來,去請仵作團頭何九。但是入殮用的都買了,並家裡一應物件也都買了。就於報恩寺叫了兩個禪和子,晚夕伴靈拜懺。不多時,何九先撥了幾個火家整頓。

且說何九到巳牌時分,慢慢的走來,到紫石街巷口,迎見西門慶。叫道:「老九何往?」何九答道:「小人只去前面殮這賣炊餅的武大郎屍首。」西門慶道:「且停一步說話。」何九跟著西門慶,來到轉角頭一個小酒店裡,坐下在閣兒內。西門慶道:「老九請上坐。」何九道:「小人是何等人,敢對大官人一處坐的!」西門慶道:「老九何故見外?且請坐。」二人讓了一回,坐下。西門慶吩咐酒保:「取瓶好酒來。」酒保一面鋪下菜蔬果品按酒之類,一面燙上酒來。何九心中疑忌,想道:「西門慶自來不曾和我吃酒,今日這杯酒必有蹊蹺。」兩個飲夠多時,只見西門慶向袖子裡摸出一錠雪花銀子,放在面前說道:「老九休嫌輕微,明日另有酬謝。」何九扠手道:「小人無半點效力之處,如何敢受大官人見賜銀兩!若是大官人有使令,小人也不敢辭。」西門慶道:「老九休要見外,請收過了。」何九道:「大官人便說不妨。」西門慶道:「別無甚事。少刻他家自有些辛苦錢。只是如今殮武大的屍首,凡百事周全,一床錦被遮蓋則個。」何九道:「我道何事!這些小事,有甚打緊,如何敢受大官人銀兩?」西門慶道:「你若不受時,便是推卻。」何九自來懼西門慶是個把持官府的人,只得收了銀子。又吃了幾杯酒,西門慶呼酒保來:「記了帳目,明日來我鋪子內支錢。」兩個下樓,一面出了店門。臨行,西門慶道:「老九是必記心,不可洩漏。改日另有補報。」繡旁伏後張本。吩咐罷,一直去了。

何九接了銀子,自忖道:「其中緣故那卻是不須提起的了。只是這銀子,恐怕武二來家有說話,留著倒是個見證。」一面又忖道:「這兩日倒要些銀子攪纏,且落得用了,到其間再做理會便了。」於是一直到武大門首。只見那幾個火家張夾一「只見」。正在門首伺候。王婆也等的心裡火發。張夾又照出王婆。何九一到,便間火家:「這武大是甚病死了?」火家道:「他家說害心疼病死了。」何九入門,揭起簾子進來。張夾至此還照簾子,是何等神理。簾子十四。王婆接著道:「久等多時了,陰陽也來了半日,老九如何這咱才來?」何九道:「便是有些小事絆住了腳,來遲了一步。」只見張夾兩「只見」,俱從何九眼中照入。那婦人穿著一件素淡衣裳,白布䯼髻,從裡面假哭出來。何九道:「娘子省煩惱,大郎已是歸天去了。」那婦人虛掩著淚眼道:「說不得的苦!我夫心疼病症,幾個日子便把命丟了。撇得奴好苦!」這何九一面上上下下看了婆娘的模樣,心裡暗道:「我從來只聽得人說武大娘子,不曾認得他。原來武大郎討得這個老婆在屋裡。西門慶這十兩銀子使著了!」一面走向靈前,看武大屍首。陰陽宣唸經畢,揭起千秋幡,扯開白絹,定睛看時,見武大指甲青,唇口紫,面皮黃,眼皆突出,就知是中惡。旁邊那兩個火家說道:「怎的臉也紫了,口唇上有牙痕,口中出血?」何九道:「休得胡說!兩日天氣十分炎熱,如何不走動些!」一面七手八腳葫蘆提殮了,裝入棺材內,兩下用長命釘釘了。王婆一力攛掇,拿出一弔錢來與何九,打發眾火家去了,張夾又照管眾火家。就問:「幾時出去?」王婆道:「大娘子說只三日便出殯,城外燒化。」何九也便起身。那婦人當夜擺著酒請人,第二日請四個僧唸經。第三日早五更,眾火家都來扛抬棺材,也有幾個鄰舍街坊,弔孝相送。張夾步步映鄰文章捨,為後本。那婦人帶上孝,坐了一乘轎子,一路上口內假哭「養家人」。來到城外化人場上,便教舉火燒化棺材。不一時燒得乾乾淨淨,把骨殖撒在池子裡,原來齋堂管待,一應都是西門慶出錢整頓。

那婦人歸到家中,樓上設個靈牌,上寫「亡夫武大郎之靈」。繡眉凡此都可不必。靈床子前點一盞琉璃燈,裡面貼些經幡錢紙、金銀錠之類。那日卻和西門慶做一處,張夾以下丟開武姓,單講西門。是《金瓶》正傳金蓮出身也。打發王婆家去,二人在樓上任意縱橫取樂,不比先前在王婆家茶房裡,只是偷雞盜狗之歡。如今武大已死,家中無人,兩個肆意停眠整宿。初時西門慶恐鄰舍瞧破,先到王婆那邊坐一回,落後帶著小廝竟從婦人家後門而入。張夾後門九。自此和婦人情沾意密,常時三五夜不歸去,把家中大小丟得七顛八倒,都不歡喜。張夾又照著家內。正是:

色膽如天不自由,情深意密兩綢繆。

貪歡不管生和死,溺愛誰將身體修。

只為恩深情鬱鬱,多因愛闊恨悠悠。

要將吳越冤仇解,地老天荒難歇休。

光陰迅速,日月如梭,西門慶刮剌那婦人將兩月有餘。一日,將近端陽佳節,但見:

綠楊裊裊垂絲碧,海榴點點胭脂赤。微微風動幔,颯颯涼侵扇。處處過端陽,家家共舉觴。張夾自去年十月初十外,至此已半年矣。因西門一向在西裝夢顛倒中,只暗暗敘來,至此一現也。

卻說西門慶自岳廟上回來,到王婆茶坊裡坐下。那婆子連忙點一盞茶來,便問:「大官人往那裡來?怎的不過去看看大娘子?」張夾娘子上忽添一「大」字。妙絕。西門慶道:「今日往廟上走走。大節間記掛著,來看看六姐。」婆子道:「今日他娘潘媽媽在這裡,怕還未去哩。張夾潘媽媽前何不到武大家今忽便來?總之寫盡武大,寫盡人情也。等我過去看看,回大官人。」這婆子走過婦人後門看時,張夾後門十。婦人正陪潘媽媽在房裡吃酒,見婆子來,連忙讓坐。婦人笑道:「乾娘來得正好,請陪俺娘且吃個進門盞兒,到明日養個好娃娃!」婆子笑道:「老身又沒有老伴兒,那裡得養出來?你年小少壯,正好養哩!」婦人道:「常言小花不結老花兒結。」婆子便看著潘媽媽嘈道:「你看你女兒,這等傷我,說我是老花子。到明日還用著我老花子哩!」繡眉王婆妙舌,應是曼倩一流人。說罷,潘媽道:「他從小是這等快嘴,乾娘休要和他一般見識。」王婆道:「你家這姐姐,端的百伶百俐,不枉了好個婦女。到明日,不知什麼有福的人受的他起。」潘媽媽道:「乾娘既是撮合山,全靠乾娘作成則個!」一面安下鍾箸,婦人斟酒在他面前。婆子一連陪了幾杯酒,吃得臉紅紅的,又怕西門慶在那邊等候,連忙丟了個眼色與婦人,告辭歸家。婦人知西門慶來了,因一力攛掇他娘起身去了。張夾寫潘婦人不孝處,可殺。將房中收拾乾淨,燒些異香,從新把娘吃的殘饌撇去,另安排一席齊整酒餚預備。

西門慶從後門過來,張夾後門十一。婦人接著到房中,道個萬福坐下。原來婦人自從武大死後,怎肯帶孝!把武大靈牌丟在一邊,繡眉帶孝不出真心,虛文原是可省。用一張白紙蒙著,羹飯也不揪采。每日只是濃妝艷抹,穿顏色衣服,打扮嬌樣。因見西門慶兩日不來,就罵:「負心的賊,如何撇閃了奴,又往那家另續上心甜的了?把奴冷丟,不來揪采。」張夾不知者止雲寫金蓮惡,知者則雲玉樓已來也。西門慶道:「這兩日有些事,今日往廟上去,替你置了些首飾珠翠衣服之類。」那婦人滿心歡喜。西門慶一面喚過小廝玳安來,氈包內取出,一件件把與婦人。婦人方才拜謝收了。小女迎兒,尋常被婦人打怕的,以此不瞞他,令他拿茶與西門慶吃。一面婦人安放桌兒,陪西門慶喫茶。西門慶道:「你不消費心,我已與了乾娘銀子買東西去了。大節間,正要和你坐一坐。」婦人道:「此是待俺娘的,奴存下這桌整菜兒。等到乾娘買來,且有一回耽擱,咱且吃著。」婦人陪西門慶臉兒相貼,腿兒相壓,並肩一處飲酒。

且說婆子提著個籃兒,走到街上打酒買肉。那時正值五月初旬張夾五月初旬。天氣,大雨時行。只見紅日當天,忽被黑雲遮掩,俄而大雨傾盆。但見:

烏雲生四野,黑霧鎖長空。刷剌剌漫空障日飛來,一點點擊得芭蕉聲碎。狂風相助,侵天老檜掀翻;霹靂交加,泰華嵩喬震動。洗炎驅暑,潤澤田苗,

正是:

江淮河濟添新水,翠竹紅榴洗濯清。

那婆子正打了一瓶酒,買了一籃菜蔬果品之類,在街上遇見這大雨,張夾為武二來遲作證。武二來遲,以便未娶金蓮又先娶玉樓。文字騰挪,固有如此。慌忙躲在人家房簷下,用手帕裹著頭,把衣服都淋濕了。等了一歇,那雨腳慢了些,大步雲飛來家。進入門來,把酒肉放在廚房下,走進房來,看婦人和西門慶飲酒,笑嘻嘻道:「大官人和大娘子好飲酒!你看把婆子身上衣服都淋濕了,到明日就教大官人賠我!」西門慶道:「你看老婆子,就是個賴精。」婆子道:「也不是賴精,大官人少不得賠我一疋大海青。」婦人道:「乾娘,你且飲盞熱酒兒。」那婆子陪著飲了三杯,說道:「老身往廚下烘衣裳去也。」一面走到廚下,把衣服烘乾,那雞鵝嗄飯切割安排停當,用盤碟盛了果品之類,都擺在房中,燙上酒來。西門慶與婦人重斟美酒,交杯疊股而飲。西門慶飲酒中間,看見婦人壁上掛著一面琵琶,便道:「久聞你善彈,今日好夕彈個曲兒我下酒。」婦人笑道:「奴自幼粗學一兩句,不十分好,你卻休要笑恥。」西門慶一面取下琵琶來,摟婦人在懷,看著他放在膝兒上,輕舒玉筍,款弄冰弦,慢慢彈著,低聲唱道:

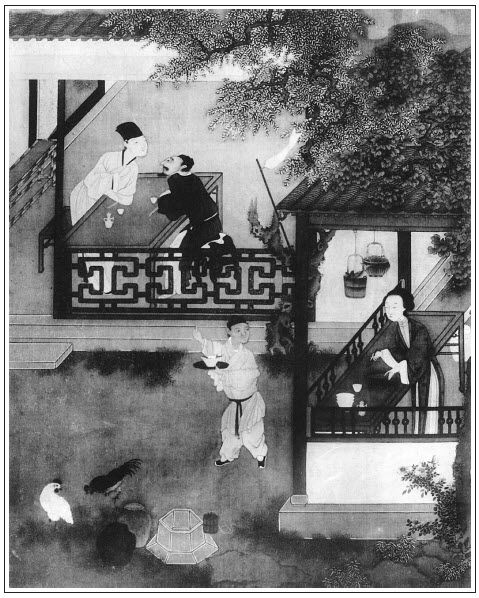

冠兒不帶懶梳妝,髻挽青絲雲鬢光,金釵斜插在烏雲上。喚梅香,素縞衣裳,開籠箱,穿一套打扮的是西施模樣。出繡房,梅香,你與我捲起簾兒,燒一炷兒夜香。繡眉只一詞,便見金蓮自寓百種嫵媚。張夾看官試想,此曲何故唱來?而唱曲又何必此曲?試想三日何妨,蓋兩喚梅香,而春梅呼吸欲動。

西門慶聽了,歡喜的沒入腳處,一手摟過婦人粉頸來,就親了個嘴,稱誇道:「誰知姐姐有這段兒聰明!就是小人在勾欄三街兩巷相交唱的,也沒你這手好彈唱!」婦人笑道:「蒙官人抬舉,奴今日與你百依百順,張旁直照雪夜琵琶。是必過後休忘了奴家。」西門慶一面捧著他香腮,說道:「我怎肯忘了姐姐!」兩個殢雨尤雲,調笑玩耍。少頃,西門慶又脫下他一隻繡花鞋兒,張旁對下文鬼卦。擎在手內,放一小杯酒在內,吃鞋杯耍子。繡眉何福能消。婦人道:「奴家好小腳兒,你休要笑話。」不一時,二人吃得酒濃,掩閉了房門,解衣上床玩耍。王婆把大門頂著,和迎兒在廚房中坐地。二人在房內顛鸞倒鳳,似水如魚。那婦人枕邊風月,比娼妓尤甚,百般奉承。張旁一語罵盡。西門慶亦施逞槍法打動。兩個女貌郎才,俱在妙齡之際。

寂靜蘭房簟枕涼,佳人才子意何長。

方才枕上澆紅燭,忽又偷來火隔牆。

粉蝶探香花萼顫,蜻蜓戲水往來狂。

情濃樂極猶餘興,珍重檀郎莫相忘。

當日西門慶在婦人家盤桓至晚,欲回家,留了幾兩散碎銀子與婦人做盤纏。婦人再三挽留不住。西門慶帶上眼罩,出門去了。婦人下了簾子,張夾簾子十五。關上大門,又和王婆吃了一回酒,才散。正是:張夾明眼人必知此數語記西門,自此日去,為下回地耳,全非寫此日歡情。

倚門相送劉郎去,煙水桃花去路迷。張夾娶玉樓矣。

文回文禹門云:武大死於金蓮之手,實先死於王婆之口,後死於西門之藥,是三人者,情有分別,罪無差等也。貪財好色,神昏意迷,有一礙手礙眼之人,竟非殺之而不快,是殆亦騎虎之勢,不得不然乎?夫以潘金蓮之狠,西門慶之凶,王婆子之毒,凡有血氣者,讀至此未有不怒髮衝冠,切齒拍案,必須將此三人殺之而後快。何得輕輕放過,而令其驕奢淫佚,放僻邪侈,無所不為,無所不至,快快活活,偷生五、六、七年。惡人富而淫人昌。作者豈真有深仇大恨,橫亙於心胸間,鬱結於肚腹內乎?而故為此一部不平之書,使天下後世之人,鹹有牢騷之色,憤激之情乎?然則看此書者,亦可冷眼觀之矣。