張回此回小文為下回憤深作引也。蓋金蓮之憤,何止此日起!然金蓮生日,西門乃在玉皇廟宿。玉皇廟卻是為瓶兒生子。則金蓮此夕已二十分不快。乃抱孩兒時,月娘之言,西門之愛,俱如針刺眼,爭之不得,為無聊之極思,乃妝丫環以邀之也。雖暫分一夕之愛,而憤已深矣。宜乎後文再奈不得也。文字無非情理,情理便生出章法,豈是信手寫去者?

寫月娘聽王姑子之言,真寫盡尼僧之惡。看者讀此回後,不閉門謝絕此輩者,非人心也。

兩段文字,卻兩番夾寫,如王姑子問月娘喜事一段,下夾瓶兒希寵一段,又寫王姑辭去一段,又夾寫金蓮妝丫環一段也。章法井井不紊。

未必寫裁諸色衣服,照人雙目,蓋預聯姻賣富貴地也。

詞曰:

種就藍田玉一株,看來的的可人娛。多方珍重好支持,掌中珠。

傞亞漫驚新態變,妖嬈偏與舊時殊。相逢一見笑成癡,少人知。

──右調《山花子》

話說當夜月娘和王姑子一炕睡。王姑子因問月娘:「你老人家怎的就沒見點喜事兒?」月娘道:「又說喜事哩!前日八月裡,張旁此處點明「八月」。因買了對過喬大戶房子,平白俺每都過去看。上他那樓梯,一腳躡滑了,把個六七個月身扭掉了。至今再誰見甚麼喜兒來!」王姑子道:「我的奶奶,有七個月也成形了!」月娘道:「半夜裡掉下榪子裡,我和丫頭點燈撥著瞧,倒是個小廝兒。」王姑子道:「我的奶奶,可惜了!怎麼來扭著了?還是胎氣坐的不牢。繡旁開端妙。張夾即插入。你老人家養出個兒來,強如別人。你看前邊六娘,進門多少時兒,倒生了個兒子,何等的好!」月娘道:「他各人的兒女,隨天罷了。」張旁一團醋意。張夾滿腔希福之心。王姑子道:「也不打緊,俺每同行一個薛師父,一紙好符水藥。前年陳郎中娘子,也是中年無子,常時小產了幾胎,白不存,張夾一個也是。也是吃了薛師父符藥,如今生了好不好一個滿抱的小廝兒!張夾二個也是。一家兒歡喜的要不得。只是用著一件物件兒難尋。」張眉可知雪夜燒香,俱出禿奴之計。月娘問道:「什麼物件兒?」王姑子道:「用著頭生孩子的衣胞,拿酒洗了,燒成灰兒,伴著符藥,揀壬子日,人不知,鬼不覺,空心用黃酒吃了。算定日子兒不錯,至一個月就坐胎氣,好不准!」月娘道:「這師父是男僧女僧?在那裡住?」王姑子道:「他也是俺女僧,也有五十多歲。原在地藏庵兒住來,如今搬在南首法華庵兒做首座,好不有道行!他好少經典兒!又會講說《金剛科儀》各樣因果寶卷,成月說不了。專在大人家行走,要便接了去,十朝半月不放出來。」月娘道:「你到明日請他來走走,」王姑子道:「我知道。等我替你老人家討了這符藥來著。止是這一件兒難尋,這裡沒尋處。恁般如此,你不如把前頭這孩子的房兒,借情跑出來使了罷。」張夾可殺。月娘道:「緣何損別人安自己。我與你銀子,你替我慢慢另尋便了。」王姑子道:「這個到只是問老娘尋,他才有。我替你整治這符水,你老人家吃了管情就有。難得你明日另養出來,隨他多少,十個明星當不的月!」月娘吩咐:「你卻休對人說。」王姑子道:「好奶奶,傻了我?肯對人說!」張眉看他禿奴說另養一個,月娘即接言「休對人說」。然則雪夜之說,不拘六人之言,欺人乎?欺天耶?則知燒香一事,明為此班禿奴教唆無疑。月娘等人真是生生世世,我不願一見其人者。張夾映後文與金蓮做。說了一回,方睡了。一宿晚景題過。

到次日,西門慶打廟裡來家,月娘才起來梳頭。玉簫接了衣服,坐下。月娘因說:「昨日家裡六姐等你來上壽,怎的就不來了?」西門慶悉把醮事未了,吳親家晚夕費心,張旁又是一個親家。又照管伯爵。擺了許多桌席──「吳大舅先來了,留住我和花大哥、應二哥、謝希大。兩個小優兒彈唱著,俺每吃了一夜酒。今早我便先進城來了,應二哥他三個還吃酒哩。」告訴了一回。玉簫遞茶吃了。也沒往衙門裡去,走到前邊書房裡,𢱉著床上就睡著了。落後潘金蓮、李瓶兒梳了頭,抱著孩子出來,都到上房,陪著喫茶。月娘向李瓶兒道:「他爹來了這一日,在前頭哩,我叫他喫茶食,他不吃。如今有了飯了。你把你家小道士替他穿上衣裳,抱到前頭與他爹瞧瞧去。」潘金蓮道:「我也去。等我替道士兒穿衣服。」繡眉強插入,沒趣。於是戴上銷金道髻兒,穿上道衣,帶了頂牌符索,套上小鞋襪兒,金蓮就要奪過去。月娘道:「叫他媽媽抱罷。你這蜜褐色桃繡裙子不耐污,撒上點子臢到了不成。」張夾月娘有心。於李瓶兒抱定官哥兒,潘金蓮便跟著,張旁畫。張夾安得不妒。來到前邊西廂房內。書僮見他二人掀簾,連忙就躲出來了。金蓮見西門慶臉朝裡睡,就指著孩子說:「老花子,你好睡!小道士兒自家來請你來了。大媽媽房裡擺下飯,叫你吃去,你還不快起來,還推睡兒!」那西門慶吃了一夜酒的人,丟倒頭,那顧天高地下,鼾睡如雷。

金蓮與李瓶兒一邊一個坐在床上,把孩子放在他面前,怎禁的鬼混,不一時把西門弄醒了。睜開眼看見官哥兒在面前,張旁霎時好夢。穿著道士衣服,喜歡的眉開眼笑。連忙接過來,抱到懷裡,與他親個嘴兒。金蓮道:「好乾淨嘴頭子,就來親孩兒!小道士兒吳應元,你噦他一口,你說昨日在那裡使牛耕地來,今日乏困的這樣的,張旁多少含憤在內,作者筆尖,不知如何落紙。大白日困覺?昨日叫五媽只顧等著你。你恁大膽,不來與五媽磕頭。」繡眉我家心事,只信口戲說出,巧甚,慧甚。張夾每事必尖酸說出,有以刻為言者,必學金蓮者也。西門慶道:「昨日醮事散得晚。晚夕謝將,整吃了一夜。今日到這咱還一頭酒,在這裡睡回,還要往尚舉人家吃酒去。」金蓮道:「你不吃酒去罷了。」西門慶道:「他家從昨日送了帖兒來,不去惹人家不怪!」金蓮道:「你去,晚夕早些兒來家,我等著你哩。」

李瓶兒道:「他大媽媽擺下飯了,又做了些酸筍湯,請你吃飯去哩。」西門慶道:「我心裡還不待吃,等我去喝些湯罷。」於是起來往後邊去了。這潘金蓮見他去了,一屁股就坐在床上正中間,腳蹬著地爐子說道:「這原來是個套炕子。」伸手摸了摸褥子裡,說道:「到且是燒的滾熱的炕兒。」瞧了瞧旁邊桌上,放著個烘硯瓦的銅絲火爐兒,隨手取過來,叫:「李大姐,那邊香幾兒上牙盒裡盛的甜香餅兒,你取些來與我。」一面揭開了,拿幾個在火炕內,一面夾在襠裡,拿裙子裹的沿沿的,張夾淫婦百竅皆描出矣。且薰熱身上。張旁不然,幾乎忘記正月。坐了一回,李瓶兒說道:「咱進去罷,只怕他爹吃了飯出來。」金蓮道:「他出來不是?怕他麼!」於是二人抱著官哥,進入後邊來。良久,西門慶吃了飯,吩咐排軍備馬,午後往尚舉人家吃酒去了。潘姥姥先去了。

且說晚夕王姑子要家去。月娘悄悄張旁悄悄,何意?與了他一兩銀子,叫他休對大師姑說,好歹請薛姑子帶了符藥來。王姑子接了銀子,和月娘說:「我這一去,只過十六日才來。就替你尋了那件東西兒來。」月娘道:「也罷,你只替我幹的停當,我還謝你。」於是作辭去了。看官聽說:但凡大人家,似這等尼僧牙婆,決不可抬舉。在深宮大院,相伴著婦女,俱以談經說典為由,背地裡送暖偷寒,甚麼事兒不幹出來?張旁直繳烹茶一回。張夾故以此為孝哥坐胎之引,所以深罪月娘也。有詩為證:

最有緇流不可言,深宮大院哄嬋娟。

此輩若皆成佛道,西方依舊黑漫漫。

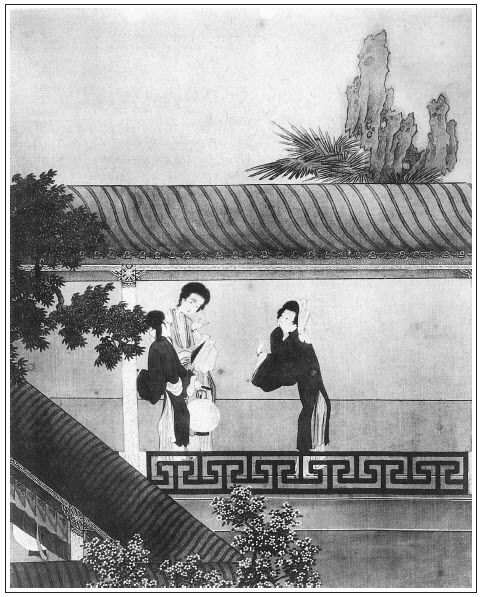

卻說金蓮晚夕走到鏡台前,把鬢髻摘了,打了個盤頭楂髻,把臉搽的雪白,抹的嘴唇兒鮮紅,張旁何處落想?戴著兩個金燈籠墜子,貼著三個面花兒,帶著紫銷金箍兒,尋了一套紅織金祆兒,下著翠藍緞子裙:要妝丫頭,哄月娘眾人耍子。叫將李瓶兒來與他瞧。把李瓶兒笑的前仰後合,張旁瓶兒,一層。說道:「姐姐,你妝扮起來,活像個丫頭。我那屋裡有紅布手巾,替你蓋著頭。等我往後邊去,對他們只說他爹又尋了個丫頭,諕他們諕,繡眉不曰哄而曰諕,更深一步,可思可思。張旁有何可諕。管定就信了。」春梅打著燈籠在頭裡走,走到儀門首,撞見陳敬濟,張旁敬濟一層。笑道:「我道是誰來,這個就是五娘干的營生!」李瓶兒叫道:「姐夫,你過來,等我和你說了,著你先進去見他們,只如此這般。」敬濟道:「我有法兒哄他。」於是先走到上房裡。眾人都在炕上坐著喫茶,敬濟道:「娘,你看爹平白裡叫薛嫂兒使了十六兩銀子,買了人家一個二十五歲,會彈唱的姐兒,剛才拿轎子送將來了。」張旁上房眾人未見面,先自言一層。月娘道:「真個?薛嫂兒怎不先來對我說?」敬濟道:「他怕你老人家罵他,送轎子到大門首,就去了。丫頭便叫他們領進來了。」大妗子還不言語,楊姑娘道:「官人有這幾房姐姐夠了,又要他來做什麼?」張夾玉樓心事也。月娘道:「好奶奶,你禁的!有錢就買一百個,有什麼多?張夾一語道盡。俺們都是『老婆當軍──充數兒』罷了!」繡眉不妒之妒,自不能禁。張旁平日假處畢露,所為簟食豆羹見於色也。玉簫道:「等我瞧瞧去。」只見月亮地裡,原是春梅打燈籠,落後叫了來安兒打著,和李瓶兒後邊跟著,搭著蓋頭,穿著紅衣服進來。慌的孟玉樓、李嬌兒都出來看。繡眉「慌」字應前「諕」字。良久,進入房裡。玉簫挨在月娘邊說道:「這個是主子,還不磕頭哩!」張旁月娘眾人,一層。一面揭了蓋頭。那潘金蓮插燭也似磕下頭去,忍不住撲矻的笑了。玉樓道:「好丫頭,不與你主子磕頭,且笑!」月娘笑了,說道:「這六姐成精死了罷!把俺每哄的信了。」玉樓道:「我不信。」繡旁玉樓不信得妙。張旁一個「不信」,妙。楊姑娘道:「姐姐,你怎的見出來不信?」玉樓道:「俺六姐平昔磕頭,也學的那等磕了頭起來,倒退兩步才拜。」楊姑娘道:「還是姐姐看的出來,要著老身就信了。」張旁一個「信」,更妙。李嬌兒道:「我也就信了。剛才不是揭蓋頭,他自家笑,還認不出來。」繡旁楊姑娘、李嬌兒信得又妙。張旁又一個「也信」,寫得如花如錦。正說著,只見琴童兒抱進氈包來,說:「爹來家了。」孟玉樓道:「你且藏在明間裡。等他進來,等我哄他哄。」張旁又哄西門,一層。

不一時,西門慶來到,楊姑娘、大妗子出去了,進入房內椅子上坐下。月娘在旁不言語。張夾摹神。玉樓道:「今日薛嫂兒轎子送人家一個二十歲丫頭來,張旁減五歲,又妙。說是你叫他送來要他的,你恁大年紀,前程也在身上,還幹這勾當?」西門慶笑道:「我那裡叫他買丫頭來?信那老淫婦哄你哩!」玉樓道:「你問大姐姐不是?丫頭也領在這裡,我不哄你。你不信,我叫出來你瞧。」於是叫玉簫:「你拉進那新丫頭來,見你爹。」那玉簫掩著嘴兒笑,又不敢去拉,前邊走了走兒,又回來了,說道:「他不肯來。」玉樓道:「等我去拉,恁大膽的奴才,頭兒沒動,就扭主子,也是個不聽指教的!」一面走到明間內。只聽說道:張旁只聽,妙絕。「怪行貨子,我不好罵的!人不進去,只顧拉人,拉的手腳兒不著。」玉樓笑道:「好奴才,誰家使的你恁沒規矩,不進來見你主子磕頭。」一面拉進來。西門慶燈影下睜眼觀看,卻是潘金蓮打著楂髻裝丫頭,笑的眼沒縫兒。繡眉已伏遞眼色之脈。張旁見金蓮笑,作錯認。張夾白描。那金蓮就坐在旁邊椅子上。玉樓道:「好大膽丫頭!新來乍到,就恁少條失教的,大剌剌對著主子坐著!」月娘笑道,「你趁著你主子來家,與他磕個頭兒罷。」那金蓮也不動,走到月娘裡間屋裡,一頓把簪子拔了,戴上鬢髻出來。月娘道:「好淫婦,討了誰上頭話,就戴上鬢髻了!」張夾月娘嘲笑,確是月娘,故妙。眾人又笑了一回。月娘告訴西門慶說:「今日喬親家那裡,使喬通送了六個帖兒來,請俺們十二日吃看燈酒。咱到明日,不先送些禮兒去?」西門慶道:「明早叫來興兒,買四盤餚品、一壇南酒送去就是了。到明日,咱家發柬,十四日也請他娘子,並周守備娘子、荊都監娘子、夏大人娘子、張親家母。大妗子也不必家去了。教賁四叫將花兒匠來,做幾架煙火。王皇親家一起扮戲的小廝,叫他來扮《西廂記》。往院中再把吳銀兒、李桂姐接了來。你們在家看燈吃酒,我和應二哥、謝子純往獅子街樓上吃酒去。」說畢,不一時放下桌兒,安排酒上來。

潘金蓮遞酒,眾姊妹相陪吃了一回。西門慶因見金蓮裝扮丫頭,燈下艷妝濃抹,不覺淫心漾漾,不住把眼色遞與他。金蓮就知其意,就到前面房裡,去了冠兒,挽著杭州纘,重勻粉面,復點朱唇。早在房中預備下一桌齊整酒菜等候。不一時,西門慶果然來到,見婦人還挽起雲髻來,張旁是妝丫頭後景。心中甚喜,摟著他坐在椅子上,兩個說笑。不一時,春梅收拾上酒菜來。婦人從新與他遞酒。西門慶道:「小油嘴兒,頭裡已是遞過罷了,又教你費心。」金蓮笑道:「那個大伙裡酒兒不算,這個是奴家業兒,與你遞鍾酒兒,年年累你破費,你休抱怨。」張旁可知妝丫頭,乃無聊之極思也。把西門慶笑的沒眼縫兒,連忙接了他酒,摟在懷裡膝蓋上坐的。春梅斟酒,秋菊拿菜兒。金蓮道:「我問你,十二日喬家請,俺每都去?只教大姐姐去?」西門慶道:「他即下帖兒都請,你每如何不去?到明日,叫奶子抱了哥兒也去走走,省得家裡尋他娘哭。」張旁筆如玉連環,上下雙鉤。金蓮道:「大姐姐他們都有衣裳穿,我老道只有數的那幾件子,沒件好當眼的。你把南邊新治來那衣裳,一家分散幾件子,裁與俺們穿了罷!只顧放著,敢生小的兒也怎的?到明日咱家擺酒,請眾官娘子,俺們也好見他,不惹人笑話。我長是說著,你把臉兒憨著。」張夾要物每在歡時,可歎世情。西門慶笑道:「既是恁的,明日叫了趙裁來,與你們裁了罷,」金蓮道:「及至明日叫裁縫做,只差兩日兒,做著還遲了哩。」西門慶道:「對趙裁說,多帶幾個人來,替你們攢造兩三件出來就夠了。剩下別的慢慢再做也不遲。」金蓮道:「我早對你說過,好歹揀兩套上色兒的與我,我難比他們都有,我身上你沒與我做什麼大衣裳。」西門慶笑道:「賊小油嘴兒,去處掐個尖兒。」兩個說話飲酒,到一更時分方上床。兩個如被底鴛鴦,帳中鸞鳳,整狂了半夜。張夾寫出固妙。不寫又有不寫的妙處。

到次日,西門慶衙門中回來,開了箱櫃,拿出南邊織造的羅緞尺頭來。每人做件妝花通袖袍兒,一套遍地錦衣服,一套妝花衣服。惟月娘是兩套大紅通袖遍地錦袍兒,四套妝花衣服。張眉前總一寫,接手細開,真正文錦光輝奪目,不知特為下回富貴扳親地也。留下春梅等在下回另寫,更妙。在卷棚內,一面使琴童兒叫將趙裁來。趙裁見西門慶,連忙磕了頭。桌上鋪著氈條,取出剪尺來,先裁月娘的:一件大紅遍地錦五彩妝花通袖襖,獸朝麒麟補子緞袍兒;一件玄色五彩金遍邊葫蘆樣鸞鳳穿花羅袍;一套大紅緞子遍地金通麒麟補子襖兒,翠藍寬拖遍地金裙;一套沉香色妝花補子遍地錦羅祆兒,大紅金枝綠葉百花拖泥裙。其餘李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒四個都裁了一件大紅五彩通袖妝花錦雞緞子袍兒,兩套妝花羅緞衣服。孫雪娥只是兩套,就沒與他袍兒。須臾共裁剪三十件衣服。兌了五兩銀子,與趙裁做工錢。一面叫了十來個裁縫在家攢造,不在話下。正是:

金鈴玉墜妝閨女,錦綺珠翹飾美娃。

文回文禹門云:李氏生子,謂諸婦無羨慕心者,非也。謂諸婦無嫉妒心者,亦非也。特羨慕有深有淺,嫉妒有重有輕耳。或羨慕深而嫉妒輕,月娘是也,此尼姑之言,所以易入也,或嫉妒重而羨慕淺,金蓮是也,此官哥之命,所以益危也。惟金蓮能知吳氏之羨慕。故每每言中帶刺,惟月娘能知潘氏之嫉妒,故每每事前留神。若瓶兒,則當局者迷,彼所生之子,愛之誠是也。見西門慶之愛而益愛之,遂以為眾婦固無不愛之也,而不知眾婦惟西門慶之愛而不能不愛,非真愛爾之愛而實愛之也。故瓶兒愛之益切,羨慕之者乃益殷。西門慶愛之愈篤,嫉妒之者乃愈狠。世上妯娌宛若之間,往往愛其所自愛,而忘人之亦各有所愛。

兩所愛者相爭,各有其是非,兩愛之者護短,各有所偏袒。於是嫌隙頓起,詬誶時聞,奴婢遂乘隙而入,弟兄乃因之不和,天下事往往然也。而況群雌守一雄,正是爭強鬥勝之區,此得彼失之會,亦孰肯甘心退後,裹足不前乎?所以同考之士,一人中式,眾皆側目視之。同官之友,一人得缺,眾皆側目聽之。少露得意之色,必群起而攻之矣,略出快心之言,必哄傳而笑之矣。

此一回瓶兒抱兒尋父,雖實出於無心,亦不曾失口,而同往者為金蓮,謂之非希寵,詎可得乎?至於金蓮之市愛,更有不待言者。但希寵二字,尚有不妥,當易曰乞憐,方是丫環本色。而妝丫環本意,及至如願以償,居然討衣要裳,又是丫環本等也。