張回人知此回為寫金蓮之惡,不知是作者完一事之結尾,渡一事之過文也。蓋特地寫一蕙蓮,忽令其煙消火滅而去,不幾嫌筆墨直截,故又寫一遺鞋:使上文死去蕙蓮,從新在看官眼中一照,是結尾也。因金蓮之脫鞋,遂使敬濟得花關之金鑰,此文章之渡法也。然而一遺鞋,則金蓮之狂淫已不言而盡出;一收鞋,則蕙蓮之遺想又不言而盡出矣。

蕙蓮原名金蓮。今金蓮得蕙蓮之「金蓮」,而必用刀剁之,是蕙蓮為金蓮排擠以死之惡,又於其死後為之再彰其憤,使金蓮之惡,不堪一提起也。

寫打鐵棍,見西門為色所迷,而金蓮已盤曲惡根,不可動搖,由此放膽行事,以致有敬濟之事。然則月娘引敬濟,西門縱金蓮,由漸而成,乃有後文之事。甚矣,履霜之戒,為古人所重也。

此回單狀金蓮之惡,故惟以「鞋」字播弄盡情。直至後三十回,以春梅納鞋,足完「鞋」字神理。細數凡八十個「鞋」宇,如一線穿去,卻斷斷續續,遮遮掩掩。而瓶兒、玉樓、春梅身份中,莫不各有一「金蓮」,以襯金蓮之「金蓮」,且襯蕙蓮之「金蓮」,則金蓮至此已爛漫不堪之甚矣。

「葡萄架」後,便是金、瓶二人妒寵起頭,直至瓶兒死,金蓮方暢。此處卻回顧蕙蓮,必用金蓮、以刀剁之。明寫蕙蓮一人乃瓶兒前半小樣,是蕙蓮在前,如意在後,蕙蓮乃瓶兒前車,如意乃瓶兒後車也。故蕙蓮死,即接「翡翠軒」;瓶兒死,即接「口脂香」,緊捷之甚。

詩曰:

幾日深閨繡得成,看來便覺可人情。

一灣暖玉凌波小,兩瓣秋蓮落地輕。

南陌踏青春有跡,西廂立月夜無聲。

看花又濕蒼苔露,曬向窗前趁晚晴。

話說西門慶扶婦人到房中,脫去上下衣裳,張夾再脫衣。赤著身子,婦人止著紅紗抹胸兒。繡旁又一種態度。兩個並肩疊股而坐,重斟杯酌。西門慶一手摟過他粉頸,一遞一口和他吃酒,極盡溫存之態。睨視婦人云鬟斜嚲,酥胸半露,嬌眼乜斜,猶如沉酒楊妃一般,繡眉寫得嬌倩如生。張夾映前,餘韻攸然。纖手不住只向他腰裡摸弄那話。那話因驚,銀托子還帶在上面,軟叮噹毛都魯的累垂偉長。西門慶戲道:「你還弄他哩,都是你頭裡諕出他風病來了。」婦人問:「怎的風病。」西門慶道:「既不是瘋病,如何這軟癱熱化,起不來了,你還不下去央及他央及兒哩。」婦人笑瞅了他一眼。一面蹲下身子去,枕著他一隻腿,取過一條褲帶兒來,把那話拴住,用手提著,說道:「你這廝!頭裡那等頭睜睜,股睜睜,把人奈何昏昏的,張夾又點出。這咱你推風症裝佯死兒。」繡眉分明穢語,閱來但見其風騷,不見其穢,可謂化腐臭為神奇矣。提弄了一回,放在粉臉上偎晃良久,然後將口吮之,又用舌尖挑砥其蛙口。那話登時暴怒起來,裂瓜頭凹眼睜圓,落腮鬍挺身直豎。西門慶亦發坐在枕頭上,令婦人馬爬在紗帳內,盡著吮咂,以暢其美。俄爾淫思益熾,復與婦人交接。婦人哀告道:「我的達達,你饒了奴罷,又要捉弄奴也!」是夜,二人淫樂為之無度。有詞為證:

戰酣樂極,雲雨歇,嬌眼乜斜。手持玉莖猶堅硬,告才郎將就些些。滿飲金盃頻勸,兩情似醉如癡。張夾是兩番之雨。

一夜晚景題過。到次日,西門慶往外邊去了。婦人約飯時起來,換睡鞋,尋昨日腳上穿的那雙紅鞋,張夾鞋三。左來右去少一隻。問春梅,春梅說:「昨日我和爹搊扶著娘進來,秋菊抱娘的鋪蓋來。」婦人叫了秋菊來問。秋菊道:「我昨日沒見娘穿著鞋進來。」張夾鞋四。婦人道:「你看胡說!我沒穿鞋進來,張夾鞋五。莫不我精著腳進來了?」張夾寫盡狂淫。秋菊道:「娘你穿著鞋,怎的屋裡沒有?」繡眉秋菊蠢不必言,然金蓮醜態亦得他搶白一番方快。張夾妙,何嘗蠢來?鞋六。婦人罵道:「賊奴才,還裝憨兒!無過只在這屋裡,你替我老實尋是的!」這秋菊三間屋裡,床上床下,到處尋了一遍,那裡討那只鞋來?張夾鞋七。婦人道:「端的我這屋裡有鬼,攝了我這只鞋去了。張夾鞋八。連我腳上穿的鞋都不見了,張夾鞋九。要你這奴才在屋裡做甚麼!」張夾可笑。秋菊道:「倒只怕娘忘記落在花園裡,沒曾穿進來。」張夾妙,何嘗蠢來!婦人道:「敢是㒲昏了,繡旁自道。我鞋穿在腳上沒穿在腳上,張夾鞋十。我不知道?」張夾寫其荒淫如畫。叫春梅:「你跟著這奴才,往花園裡尋去。尋出來便罷,若尋不出來,叫他院子裡頂石頭跪著。」這春梅真個押著他,花園到處並葡萄架跟前,尋了一遍兒,那裡得來!正是:

都被六丁收拾去,蘆花明月竟難尋。

兩個尋了一遍回來,春梅罵道:「奴才,你『媒人婆迷了路兒──沒的說了』,『王媽媽賣了磨──推不的了』。」秋菊道:「不知甚麼人偷了娘的這只鞋去了,張旁先為敬濟一映。張夾鞋十一。我沒曾見娘穿進屋裡去。張夾局外人眼目明。敢是你昨日開花園門放了那個,拾了娘的這只鞋去了。」張夾妙,何嘗蠢!鞋十二。被春梅一口稠唾沫噦了去,罵道:「賊見鬼的奴才,又攪纏起我來了!六娘叫門,我不替他開?張夾便賴,妙。可可兒的就放進人來了?你抱著娘的鋪蓋就不經心瞧瞧,還敢說嘴兒!」一面押他到屋裡,回婦人說沒有鞋。張夾鞋十三。婦人叫踩出他院子裡跪著。秋菊把臉哭喪下水來,說:張夾如畫。「等我再往花園裡尋一遍,尋不著隨娘打罷。」春梅道:「娘休信他。花園裡地也掃得乾乾淨淨的,就是針也尋出來,那裡討鞋來?」張夾鞋十四。秋菊道:「等我尋不出來,教娘打就是了。你在旁戳舌兒怎的!」婦人向春梅道:「也罷,你跟著這奴才,看他那裡尋去!」

這春梅又押著他,在花園山子底下,各處花池邊,松牆下,尋了一遍,沒有。他也慌了,張夾至此才慌,可見秋菊昨日眼明。但昨日不說,為蠢耳。被春梅兩個耳刮子,就拉回來見婦人。秋菊道:「還有那個雪洞裡沒尋哩。」春梅道:「那藏春塢是爹的暖房兒,娘這一向又沒到那裡。我看尋不出來和你答話!」於是押著他,到於藏春塢雪洞內。正面是張坐床,旁邊香幾上都尋到,沒有。又向書篋內尋,春梅道:「這書篋內都是他的拜帖紙,娘的鞋怎的到這裡?沒的摭溜子捱工夫兒!繡眉尋得無因,卻用此語庇護。翻的他恁亂騰騰的,惹他看見又是一場兒,張夾二「他」字寫春梅。你這歪刺骨可死的成了!」良久,只見秋菊說道:「這不是娘的鞋!」繡眉又為蕙蓮作餘波。張旁奇文。張夾鞋十五。在一個紙包內,裹著些棒兒香與排草,取出來與春梅瞧:「可怎的有了,剛才就調唆打我!」春梅看見,果是一隻大紅平底鞋兒,張旁又為藏春一夜瀑出血淚。張夾鞋十六。說道:「是娘的,怎生得到這書篋內?好蹊蹺的事!」於是走來見婦人。婦人問:「有了我的鞋,端的在那裡?」春梅道:「在藏春塢,爹暖房書篋內尋出來,和些拜帖子紙、排草、安息香包在一處。」婦人拿在手內,取過他的那只來一比,都是大紅四季花緞子白綾平底繡花鞋兒,張夾鞋十七。綠提根兒,藍口金兒。惟有鞋上鎖線兒差些,張夾鞋十八。一隻是紗綠鎖線,一隻是翠藍鎖線,不仔細認不出來。張夾一鞋描寫細緻。婦人登在腳上試了試,尋出來這一隻比舊鞋略緊些,張夾鞋十九。方知是來旺兒媳婦子的鞋:張眉可知元夜蕙蓮套穿金蓮鞋之妙。亦不知其金針如何穿插矣!張夾又弄蕙蓮餘波。鞋二十。「不知幾時與了賊強人,不敢拿到屋裡,悄悄藏放在那裡。不想又被奴才翻將出來。」看了一回,說道:「這鞋不是我的。張夾鞋二十一。奴才,快與我跪著去!」吩咐春梅:「拿塊石頭與他頂著。」那秋菊哭起來,說道:「不是娘的鞋,是誰的鞋?張夾鞋二十二。我饒替娘尋出鞋來,張夾鞋二十三。還要打我;若是再尋不出來,不知還怎的打我哩!」婦人罵道:「賊奴才,休說嘴!」春梅一面掇了塊大石頭頂在他頭上。婦人又另換了一雙鞋穿在腳上,嫌房裡熱,吩咐春梅把妝台放在玩花樓上,梳頭去了,不在話下。

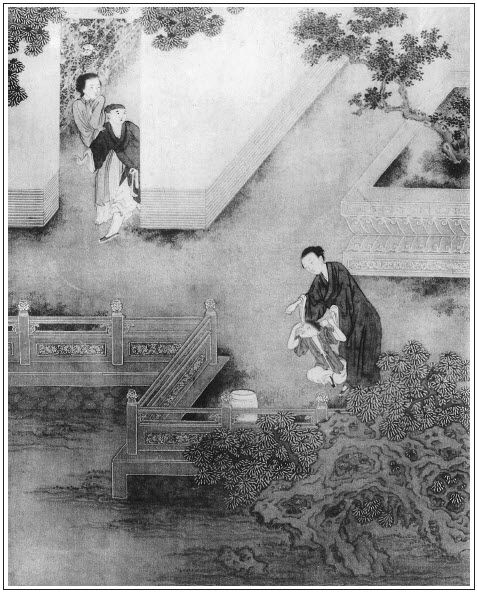

卻說陳敬濟早晨從鋪子裡進來尋衣服,張夾絕不妨嫌,可笑。走到花園角門首。張夾補一花園角門。小鐵棍兒在那裡正頑著,見陳敬濟手裡拿著一副銀網巾圈兒,便問:「姑夫,你拿的甚麼?與了我耍子罷。」敬濟道:「此是人家當的網巾圈兒,來贖,張夾網巾圈亦當,一笑。我尋出來與他。」那小猴子笑嘻嘻道:「姑夫,你與了我耍子罷,我換與你件好物件兒。」敬濟道:「傻孩子,此是人家當的。你要,我另尋一副兒與你耍子。你有甚麼好物件,拿來我瞧。」那猴子便向腰裡掏出一隻紅繡花鞋兒張夾鞋二十四。與敬濟看。敬濟便問:「是那裡的?」那猴子笑嘻嘻道:「姑夫,我對你說了罷!我昨日在花園裡耍子,看見俺爹吊著俺五娘兩隻腿兒,在葡萄架兒底下,搖搖擺擺。繡旁諧甚。張夾西門自傳衣缽在此,夫復難尤。落後俺爹進去了,我尋俺春梅姑娘要果子吃,在葡萄架底下拾了這只鞋。」張夾鞋二十五。敬濟接在手裡:曲是天邊新月,紅如退瓣蓮花,張夾黃絹幼婦。把在掌中,恰剛三寸。就知是金蓮腳上之物,便道:「你與了我,明日另尋一對好圈兒與你耍子。」猴子道:「姑夫你休哄我,我明日就問你要哩。」敬濟道:「我不哄你。」那猴子一面笑的耍去了。這敬濟把鞋褪在袖中,自己尋思:「我幾次戲他,他口兒且是活,及到中間,又走滾了。不想天假其便,此鞋落在我手裡。張夾鞋二十六。今日我著實撩逗他一番,不怕他不上帳兒。」正是:

時人不用穿針線,那得工夫送巧來?

陳敬濟袖著鞋,張夾鞋二十七。逕往潘金蓮房來。轉過影壁,只見秋菊跪在院內,便戲道:「小大姐,為甚麼來?投充了新軍,又掇起石頭來了?」金蓮在樓上聽見,便叫春梅問道:「是誰說他掇起石頭來了?繡眉開口便令人解頤。乾淨這奴才沒頂著?」春梅道:「是姑夫來了。秋菊頂著石頭哩。」婦人便叫:「陳姐夫,樓上沒人,繡旁冷甚。你上來。」這小伙兒打步撩衣上的樓來。只見婦人在樓上,前面開了兩扇窗兒,掛著湘簾,張夾是樓窗。那裡臨鏡梳妝。這陳敬濟走到旁邊一個小杌兒坐下,看見婦人黑油般頭髮,手挽著梳,還拖著地兒,紅絲繩兒紮著一窩絲,纘上戴著銀絲䯼髻,還墊出一絲香雲,䯼髻內安著許多玫瑰花瓣兒,露著四鬢,打扮的就是活觀音。繡眉寫得花光鬢影,蕩人心魄。須臾,婦人梳了頭,掇過妝台去,向面盤內洗了手,穿上衣裳,喚春梅拿茶來與姐夫吃。那敬濟只是笑,不做聲。繡眉眉眼俱有勾挑意,妙甚。張旁眉眼俱動。張夾白描。婦人因問:「姐夫,笑甚麼?」敬濟道:「我笑你管情不見了些甚麼兒?」婦人道:「賊短命!我不見了,關你甚事?你怎的曉得?」敬濟道:「你看,我好心倒做了驢肝肺,你倒訕起我來。恁說,我去了。」抽身往樓下就走。被婦人一把手拉住,說道:「怪短命,會張致的!來旺兒媳婦子死了,沒了想頭了,卻怎麼還認的老娘。」繡眉又插入醋語,竟一日不忘。張夾以來旺媳婦引出自己。因問:「你猜著我不見了甚麼物件兒?」這敬濟向袖中取出來,提著鞋拽靶兒,笑道:張夾鞋二十八。「你看這個是誰的?」婦人道:「好短命,原來是你偷拿了我的鞋去了!教我打著丫頭,繞地裡尋。」敬濟道:「你怎的到得我手裡?」婦人道:「我這屋裡再有誰來?敢是你賊頭鼠腦,偷了我這只鞋去了。」張夾鞋二十九。敬濟道:「你老人家不害羞。我這兩日又不往你屋裡來,我怎生偷你的?」婦人道:「好賊短命,等我對你爹說,你倒偷了我鞋,張夾鞋三十。還說我不害羞。」敬濟道:「你只好拿爹來諕我罷了。」婦人道:「你好小膽兒,明知道和來旺兒媳婦子七個八個,你還調戲他,張旁頻提蕙蓮,令人有遺簪墜珥這之想,所為返照文字也。你幾時有些忌憚兒的!張夾又提蕙蓮,見敬濟眉眼,人人皆見其不堪。又照應上文也。既不是你偷了我的鞋,這鞋怎落在你手裡?張夾鞋三十一。趁早實供出來,交還與我鞋,張夾鞋三十二。你還便宜。自古物見主,必索取。但道半個不字,教你死在我手裡。」敬濟道:「你老人家是個女番子,且是倒會的放刁。這裡無人,咱們好講:你既要鞋,張夾鞋三十三。拿一件物事兒,我換與你,不然天雷也打不出去。」婦人道:「好短命!我的鞋應當還我,張夾鞋三十四。教換甚物事兒與你?」敬濟笑道:「五娘,你拿你袖的那方汗巾兒賞與兒子,兒子與了你的鞋罷。」繡眉勾挑軟暱處,在西門慶之上。張夾鞋三十五。婦人道:「我明日另尋一方好汗巾兒,這汗巾兒是你爹成日眼裡見過,不好與你的。」敬濟道:「我不。張夾如聞其聲。別的就與我一百方也不算,我一心只要你老人家這方汗巾兒。」婦人笑道:「好個牢成久慣的短命!我也沒氣力和你兩個纏。」張夾口諾心許矣。於是向袖中取出一方細撮穗白綾挑線鶯鶯燒夜香汗巾兒,上面連銀三字兒都掠與他。有詩為證:

郎君見妾下蘭階,來索纖纖紅繡鞋。

不管露泥藏袖裡,只言從此事堪諧。

這陳敬濟連忙接在手裡,與他深深的唱個喏。繡旁妙用。婦人吩咐:「好生藏著,休教大姐看見,繡旁自逗出私情。他不是好嘴頭子。」張夾何啻山盟海誓。敬濟道:「我知道。」一面把鞋遞與他,張夾鞋三十六。如此這般:「是小鐵棍兒昨日在花園裡拾的,今早拿著問我換網巾圈兒耍子。」如此這般,告訴了一遍。婦人聽了,粉面通紅,說道:「你看賊小奴才,把我這鞋弄的恁漆黑的!張夾沒的說了。鞋三十七。看我教他爹打他不打他。」敬濟道:「你弄殺我!打了他不打緊,敢就賴著我身上,是我說的。千萬休要說罷。」張夾又反襯西門之糊塗也。婦人道:「我饒了小奴才,除非饒了蠍子。」

兩個正說在熱鬧處,忽聽小廝來安兒來尋:「爹在前廳請姐夫寫禮帖兒哩。」婦人連忙攛掇他出去了。下的樓來,教春梅取板子來,要打秋菊。秋菊不肯躺,說道:「尋將娘的鞋來,張夾鞋三十八。娘還要打我!」婦人把陳敬濟拿的鞋張夾鞋三十九。遞與他看,罵道:「賊奴才,你把那個當我的鞋,張夾鞋四十。將這個放在那裡?」秋菊看見,把眼瞪了半日,說道:「可是作怪的勾當,怎生跑出娘三隻鞋來了?」張夾鞋四十一。婦人道:「好大膽奴才!你拿誰的鞋來搪塞我,張夾鞋四十二。倒說我是三隻腳的蟾?」不由分說,教春梅拉倒,打了十下。打有秋菊抱股而哭,望著春梅道:「都是你開門,教人進來,收了娘的鞋,張夾鞋四十三。這回教娘打我。」繡眉分明說得是,只覺其蠢,人情乎?張夾原是。春梅罵道:「你倒收拾娘鋪蓋,不見了娘的鞋,張夾鞋四十四。娘打了你這幾下兒,還敢抱怨人!早是這只舊鞋,張夾鞋四十五。若是娘頭上的簪環不見了,你也推賴個人兒就是了?繡眉語雖憊懶,氣象卻好。娘惜情兒,還打的你少。若是我,外邊叫個小廝,辣辣的打上他二三十板,看這奴才怎麼樣的!」張夾為後文打雪娥作引。幾句罵得秋菊忍氣吞聲,不言語了。

且說西門慶叫了敬濟到前廳,封尺頭禮物,送賀千戶新升了淮安提刑所掌刑正千戶。張夾出缺,好令西門做官矣。豈淡淡寫此一筆。本衛親識,都與他送行在永福寺,不必細說。西門慶差了鉞安送去,廳上陪著敬濟吃了飯,張夾烏得知?歸到金蓮房中。這金蓮千不合萬不合,把小鐵棍兒拾鞋之事張夾鞋四十六。告訴一遍,說道:「都是你這沒才料的貨平白幹的勾當!教賊萬殺的小奴才把我的鞋拾了,張夾鞋四十七。拿到外頭,誰是沒瞧見。被我知道,要將過來了。你不打與他兩下,到明日慣了他。」西門慶就不問:「誰告你說來。」一衝性子走到前邊。那小猴兒不知,正在石台基頑耍,被西門慶揪住頂角,拳打腳踢,殺豬也似叫起來,方才住了手。這小猴子躺在地下,死了半日,慌得來昭兩口子走來扶救,半日甦醒。見小廝鼻口流血,抱他到房裡慢慢問他,方知為拾鞋之事惹起事來。張夾鞋四十八。這一丈青氣忿忿的走到後邊廚下,指東罵西,一頓海罵道:「賊不逢好死的淫婦,王八羔子!我的孩子和你有甚冤仇?他才十一二歲,曉的甚麼?張旁妙語。知道𣭈也在那塊兒?平白地調唆打他恁一頓,打的鼻口中流血。假若死了,淫婦、王八兒也不好!稱不了你甚麼願!」廚房裡罵了,到前邊又罵,整罵了一二日還不定。因金蓮在房中陪西門慶吃酒,還不知。

晚夕上床宿歇,西門慶見婦人腳上穿著兩隻綠綢子睡鞋,張夾鞋四十九。大紅提根兒,因說道:「啊呀,如何穿這個鞋在腳?張夾鞋五十。怪怪的不好看。」婦人道:「我只一雙紅睡鞋,張夾鞋五十一。倒吃小奴才將一隻弄油了,那裡再討第二雙來?」西門慶道:「我的兒,你到明日做一雙兒穿在腳上。你不知,我達達一心歡喜穿紅鞋兒,張夾鞋五十二。看著心裡愛。」婦人道:「怪奴才!可可兒的來想起一件事來,我要說,又忘了。」因令春梅:「你取那只鞋來與他瞧。」張夾鞋五十三。──「你認的這鞋是誰的鞋?」西門慶道:「我不知是誰的鞋。」張夾鞋五十四。婦人道:「你看他還打張雞兒哩!瞞著我,黃貓黑尾,你幹的好繭兒!來旺兒媳婦子的一隻臭蹄子,寶上珠也一般,收藏在藏春塢雪洞兒裡拜帖匣子內,攪著些字紙和香兒一處放著。甚麼稀罕物件,也不當家化化的!怪不的那賊淫婦死了,墮阿鼻地獄!」繡眉只是家常口頭語,說來偏妙。又指著秋菊罵道:「這奴才當我的鞋,又翻出來張夾鞋五十五。,教我打了幾下。」吩咐春梅:「趁早與我掠出去!」春梅把鞋掠在地下,張夾鞋五十六。看著秋菊說道:「賞與你穿了罷!」那秋菊拾在手裡,說道:「娘這個鞋,張夾鞋五十七。只好盛我一個腳指頭兒罷了。」婦人罵道:「賊奴才,還教甚麼𣭈娘哩,他是你家主子前世的娘!不然,怎的把他的鞋這張夾鞋五十八。等收藏的嬌貴?到明日好傳代!沒廉恥的貨!」秋菊拿著鞋就往外走,張夾鞋五十九。被婦人又叫回來,吩咐:「取刀來,等我把淫婦剁作幾截子,掠到茅廁裡去!叫賊淫婦陰山背後,永世不得超生!」繡眉又一波。寫要強婦人邪心癡妒,入骨三分,疑有鬼神供其筆墨。因向西門慶道:「你看著越心疼,我越發偏剁個樣兒你瞧。」張旁恨語正是快語。西門慶笑道:「怪奴才,丟開手罷了。我那裡有這個心!」婦人道:「你沒這個心,你就賭了誓。淫婦死的不知往那去了,你還留著他的鞋做甚麼?張夾鞋六十。早晚有省,好思想他。正以俺每和你恁一場,你也沒恁個心兒,還要人和你一心一計哩!」繡眉到此方結出大意。

西門慶笑道:「罷了,怪小淫婦兒,偏有這些兒的!他就在時,也沒曾在你跟前行差了禮法。」於是摟過粉項來就親了個嘴,兩個雲雨做一處。

正是:

動人春色嬌還媚,惹蝶芳心軟又濃。

有詩為證:

漫吐芳心說向誰?欲於何處寄想思?

想思有盡情難盡,一日都來十二時。

文回文禹門云:潘金蓮者,專於吸人骨髓之妖精也,豈月娘所能防範?西門慶如此飽喂,暢其所欲,尚無履足之意。此等物件,斷不可收置於房中,縱有鐵籠籠之,亦會偷空向人擠眼,慎勿謂我固能降伏之也。西門慶坦然安置於二門外,假使其往李桂姐處再住數月,恐搜羅門下士,當不止琴童一人也。是豈盡月娘一人之過哉!

陳經濟一清秀少年,又非有家教子弟。取贖諸物,俱在金蓮樓上,任其往來,西門慶果何心乎?不過自謂能駕馭之耳。即此托大心腸,已是揖盜入室。經濟縱不敢邪視金蓮,金蓮亦決不肯輕放經濟,是知張大戶以金蓮與武植也。西門慶使金蓮見經濟,自受其家法也。

善讀書者,見有同金蓮一樣者,當生畏懼心,不可存狎玩心,庶幾免夫!或問:何以知似金蓮而避之乎?豈婦之美者皆是乎?對曰:非也。在葡萄架下面不知羞者,即是潘金蓮,不必家家皆有葡萄架。苟能觸其類而推之,處處皆是葡萄架也。雖然,世有不顧廉恥,不愛性命,昏聵庸俗亦如西門慶者,又不足以語此矣。

果孰是西門慶乎?小鐵棍本無可打之道,乃不問青紅皂白,一味亂打,便是西門慶。夫鞋拾於小鐵棍之手,而入於金蓮之手,果出於何人之手?此其間尚有層次,可一問而知。見面便打不奇,不問而打真奇。然而奇不在此,奇在金蓮得之於經濟,又有汗巾之贈,乃竟敢抹卻經濟,專以小鐵棍向西門慶言之。鐵棍雖小,詎無口乎?是真大奇矣。要知潘金蓮平日之視西門慶,固早已糊塗蟲待之,料其必不深追,何足慮也。玩西門慶於股掌之上,又何妨頑經濟腿肚之間乎?此妖精之所以變化多端也。