張回此回侈言西門之盛也,四架煙火,既雲門前逞放,看官眼底,誰不謂好向西門慶門前看煙火也。看他偏藏過一架在獅子街,偏使門前三架毫無色相,止用棋童口中一點。而獅子街的一架,乃極力描寫,遂使門前三架,不言俱出。此文字旁敲側擊之法。

門前煙火,卻在獅子街寫。月娘眾妾看煙火,卻挪在王六兒身上寫。奇棋至此!

文字不肯於忙處不著閒筆襯,已比比然矣。今看其於閒處,卻又必不肯徒以閒筆放過。如看燈,閒事也;寫鬧花燈,閒筆也。卻即於此處出王三官。文字無一懈處可擊。又善於掉空便入。便捷如此,真加并州快剪刀矣。

此回是描寫豪華,恐無甚花樣。故又用伯爵與二妓一派歇後語作生色花樣,又一樣章法也。

百忙裡,又寫桂姐、銀兒吃醋,人情無微不到。

詩曰:

星月當空萬燭燒,人間天上兩元宵。

樂和春奏聲偏好,人蹈衣歸馬亦嬌。

易老韶光休浪度,最公白髮不相饒。

千金博得斯須刻,吩咐譙更仔細敲。

話說西門慶打發喬家去了,走來上房,和月娘、大妗子、李瓶兒商議。月娘道:「他家既先來與咱孩子送節,咱少不得也買禮過去,與他家長姐送節。就權為插定一般,庶不差了禮數。」大妗子道:「咱這裡,少不的立上個媒人,往來方便些。」月娘道:「他家是孔嫂兒,咱家安上誰好?」西門慶道:「一客不煩二主,就安上老馮罷。」張夾子母同媒矣。於是,連忙寫了請帖八個,就叫了老馮來,同玳安拿請帖盒兒,十五日請喬老親家母、喬五太太並尚舉人娘子、朱序班娘子、崔親家母、段大姐、鄭三姐來赴席,與李瓶兒做生日,並吃看燈酒。一面吩咐來興兒,拿銀子早定下蒸酥點心並羹果食物。又是兩套遍地錦羅緞衣服,一件大紅小袍兒、一頂金絲縐紗冠兒、兩盞雲南羊角珠燈、一盒衣翠、一對小金手鐲、四個金寶石戒指兒。十四日早裝盒擔,叫女婿陳敬濟和賁四穿青衣服押送過去。張旁市井人待婿如此。喬大戶那邊,酒筵管待,重加答賀。回盒中,又回了許多生活鞋腳,俱不必細說。正亂著,應伯爵來講李智、黃四官銀子事,看見,問其所以。西門慶告訴與喬大戶結親之事:「十五日好歹請令正來陪親家坐坐。」伯爵道:「嫂子呼喚,房下必定來。」西門慶道:「今日請眾堂官娘子吃酒,咱每往獅子街房子內看燈去罷。」伯爵應諾去了,不題。

且說那日院中吳銀兒先送了四盒禮來,又是兩方銷金汗巾,一雙女鞋,送與李瓶兒上壽,就拜乾女兒。張夾此處方入銀姐,章法細甚。月娘收了禮物,打發轎子回去。李桂姐只到次日才來,見吳銀兒在這裡,便悄悄問月娘:「他多咱來的?」月娘如此這般告他說:「昨日送了禮來,拜認你六娘做乾女兒了。」李桂姐聽了,一聲兒沒言語。一日只和吳銀兒使性子,兩個不說話。繡眉無謂,可笑。張夾又是一對吃醋者。

卻說前廳王皇親家二十名小廝,兩個師父領著,挑了箱子來,先與西門慶磕頭。西門慶吩咐西廂房做戲房,管待酒飯。不一時,周守備娘子、荊都監母親荊太太與張團練娘子,都先到了。俱是大轎,排軍喝道,家人媳婦跟隨。張旁游舊家時,已有一影矣。月娘與眾姊妹,都穿著袍出來迎接,至後廳敘禮。與眾親相見畢,讓坐遞茶,等著夏提刑娘子到才擺茶。不料等到日中,還不見來。小廝邀了兩三遍,約午後才喝了道來,抬著衣匣,家人媳婦跟隨,許多僕從擁護。鼓樂接進後廳,與眾堂客見畢禮數,依次序坐下。先在卷棚內擺茶,然後大廳上坐。春梅、玉簫、迎春、蘭香,都是齊整妝束,席上捧茶斟酒。那日扮的是《西廂記》。

不說畫堂深處,珠圍翠繞,歌舞吹彈飲酒。單表西門慶打發堂客上了茶,就騎馬約下應伯爵、謝希大,往獅子街房裡去了。吩咐四架煙火,拿一架那裡去。晚夕,堂客跟前放兩架。旋叫了個廚子,家下抬了兩食盒下飯菜蔬,兩壇金華酒去。又叫了兩個唱的──董嬌兒、韓玉釧兒。原來西門慶已先使玳安雇轎子,請王六兒同往獅子街房裡去。玳安見婦人道:「爹說請韓大嬸,那裡晚夕看放煙火。」婦人笑道:「我羞剌剌,怎麼好去的,你韓大叔知道不嗔?」玳安道:「爹對韓大叔說了,教你老人家快收拾哩。因叫了兩個唱的,沒人陪他。」那婦人聽了,還不動身。

一回,只見韓道國來家。玳安道:「這不是韓大叔來了。韓大嬸這裡,不信我說哩。」婦人向他漢子說,「真個叫我去?」韓道國道:「老爹再三說,兩個唱的沒人陪他,張夾陪唱的,妙。請你過去,晚夕就看放煙火。你還不收拾哩!剛才教我把鋪子也收了,就晚夕一搭兒裡坐坐。保官兒也往家去了,晚夕該他上宿哩。」婦人道:「不知多咱才散,你到那裡坐回就來罷,家裡沒人,你又不該上宿。」說畢,打扮穿了衣服,玳安跟隨,逕到獅子街房裡來。來昭妻一丈青早在房裡收拾下床炕、帳幔、褥被,安息沉香薰的噴鼻香。繡眉請客來看煙火,卻收拾床鋪,妙甚。房裡吊著一對紗燈,籠著一盆炭火。張旁一絲不漏。婦人走到裡面炕上坐下。一丈青走出來,道了萬福,拿茶吃了。西門慶與應伯爵看了回燈,才到房子裡。兩個在樓上打雙陸。樓上除了六扇窗戶,掛著簾子,張旁細緻。下邊就是燈市,十分鬧熱。打了回雙陸,收拾擺飯吃了,二人在簾裡觀看燈市。但見:

萬井人煙錦繡圍,香車寶馬鬧如雷。

鰲山聳出青雲上,何處遊人不看來?

二人看了一回,西門慶忽見人叢裡謝希大、祝實念,同一個戴方巾的在燈棚下看燈,張旁文情得空便入。指與伯爵瞧。因問:「那戴方巾的,你可認的他?」伯爵道:「此人眼熟,不認的他。」張夾活賊。西門慶便叫玳安:「你去下邊,悄悄請了謝爹來。休教祝麻子和那人看見。」玳安小廝賊,一直走下樓來,挨到人鬧裡,待祝實念和那人先過去了,從旁邊出來,把謝希大拉了一把。慌的希大回身觀看,卻是玳安。玳安道:「爹和應二爹在這樓上,請謝爹說話。」希大道:「你去,我知道了。等我陪他兩個到粘梅花處,就來見你爹。」玳安便一道煙去了。希大到了粘梅花處,向人鬧處,就扠過一邊,由著祝實念和那一個人只顧尋。他便走來樓上,繡眉不過一杯酒,無大利害,便東藏西躲,半路拋人,寫出交情之薄。見西門慶、應伯爵兩個作揖,因說道:「哥來此看燈,早晨就不呼喚兄弟一聲?」西門慶道:「我早晨對眾人,不好邀你每的。已托應二哥到你家請你去,說你不在家。剛才,祝麻子沒看見麼?」因問:「那戴方巾的是誰?」希大道:「那戴方巾的,是王昭宣府裡王三官兒。張夾王三官出現。今日和祝麻子到我家,要問許不與先生那裡借三百兩銀子。央我和老孫、祝麻子作保。要干前程,入武學肄業。我那裡管他這閒帳!剛才陪他燈市裡走了走,聽見哥呼喚,我只伴他到粘梅花處,交我乘人亂,就扠開了走來見哥。」因問伯爵:「你來多大回了?」伯爵道:「哥使我先到你家,你不在,我就來了,和哥在這裡打了這回雙陸。」西門慶問道:「你吃了飯不曾?」謝希大道:「早晨從哥那裡出來,和他兩個搭了這一日,誰吃飯來!」西門慶吩咐玳安:「廚下安排飯來,與你謝爹吃。」不一時,就是春盤小菜、兩碗稀爛下飯、一碗𤆑肉粉湯、兩碗白米飯。希大獨自一個,吃的裡外乾淨,剩下些汁湯兒,還泡了碗吃了。玳安收下家活去。希大在旁看著兩個打雙陸。

只見兩個唱的門首下了轎子,抬轎的提著衣裳包兒,笑進來。伯爵在窗裡看見,說道:「兩個小淫婦兒,這咱才來。」吩咐玳安:「且別教他往後邊去,先叫他樓上來見我。」希大道:「今日叫的是那兩個?」玳安道:「是董嬌兒、韓玉釧兒。」忙下樓說道:「應二爹叫你說話。」兩個那裡肯來,一直往後走了。見了一丈青,拜了,引他入房中。看見王六兒頭上戴著時樣扭心䯼髻兒,身上穿紫潞綢襖兒,玄色披襖兒、白挑線絹裙子,下邊露兩隻金蓮,拖的水鬢長長的,紫膛色,不十分搽鉛粉,學個中人打扮,耳邊帶著丁香兒。進門只望著他拜了一拜,都在炕邊頭坐了。小鐵棍拿茶來,王六兒陪著吃了。兩個唱的,上上下下把眼只看他身上。看一回,兩個笑一回,更不知是什麼人。張夾寫出王六兒並寫出唱的。落後,玳安進來,兩個悄悄問他道:「房裡那一位是誰?」玳安沒的回答,只說是:「俺爹大姨人家,張夾賊。接來看燈的。」兩個聽的,從新到房中說道:「俺每頭裡不知是大姨,沒曾見的禮,休怪。」於是插燭磕了兩個頭。慌的王六兒連忙還下半禮。落後,擺上湯飯來,陪著同吃。兩個拿樂器,又唱與王六兒聽。

伯爵打了雙陸,下樓來小解淨手,聽見後邊唱,點手兒叫玳安,繡旁畫。問道:「你告我說,兩個唱的在後邊唱與誰聽?」張旁文如雙蛺蝶,兩邊皆動。玳安只是笑,不做聲,說道:「你老人家『曹州兵備──管事寬』。唱不唱,管他怎的?」伯爵道:「好賊小油嘴,你不說,愁我不知道?」玳安笑道:「你老人家知道罷了,又問怎的?」說畢,一直往後走了。繡旁賊。伯爵上的樓來,西門慶又與謝希大打了三貼雙陸。只見李銘、吳惠兩個驀地上樓來磕頭。伯爵道:「好呀!你兩個來的正好,怎知道俺每在這裡?」李銘跪下說道:「小的和吳惠先到宅裡來,宅裡說爹在這邊擺酒。特來伏侍爹每。」西門慶道:「也罷,你起來伺候。玳安,快往對門請你韓大叔去。」不一時,韓道國到了,作了揖,坐下。一面放桌兒,擺上春盤案酒來,琴童在旁邊篩酒。伯爵與希大居上,西門慶主位,韓道國打橫,坐下把酒來篩;一面使玳安後邊請唱的去。

少頃,韓玉釧兒、董嬌兒兩個,慢條斯禮上樓來。望上不當不正磕下頭去。伯爵罵道:「我道是誰來,原來是這兩個小淫婦兒。頭裡我叫著,怎的不先來見我?這等大膽!到明日,不與你個功德,你也不怕。」董嬌兒笑道:「哥兒那裡隔牆掠個鬼臉兒,可不把我諕殺!」韓玉釧兒道:「你知道,『愛奴兒掇著獸頭城往裡掠──好個丟醜兒的孩兒』!」伯爵道:「哥,你今日忒多餘了。有了李銘、吳惠在這裡唱罷了,又要這兩個小淫婦做什麼?還不趁早打發他去。大節夜,還趕幾個錢兒,等住回晚了,越發沒人要了。」張夾為桂姐一映。韓玉釧兒道:「哥兒,你怎麼沒羞?大爹叫了俺每來答應,又不伏侍你,你怎的閒出氣?」伯爵道:「傻小歪剌骨兒,你見在這裡,不伏侍我,你說伏侍誰?」韓玉釧道:「『唐胖子掉在醋缸裡──把你撅酸了』。」伯爵道:「賊小淫婦兒,是撅酸了我。等住回散了家去時,我和你答話。我左右有兩個法兒,你原出得我手!」董嬌兒問道:「哥兒,那兩個法兒?說來我聽。」伯爵道:「我頭一個,是對巡捕說了,拿你犯夜,教他拿了去,拶你一頓好拶子。十分不巧,只消三分銀子燒酒,把抬轎的灌醉了,隨你這小淫婦兒去,天晚到家沒錢,不怕鴇子不打。」韓玉釧道:「十分晚了,俺每不去,在爹這房子裡睡。再不,叫爹差人送俺每,王媽媽支錢一百文,不在於你。好淡嘴女又十撇兒。」繡旁好罵。張夾一路市語,又一樣章法。伯爵道:「我是奴才,如今年程反了,拿三道三。」說笑回,兩個唱的在旁彈唱春景之詞。

眾人才拿起湯飯來吃,只見玳安兒走來,報道:「祝爹來了。」繡旁偏又來尋來。眾人都不言語。繡旁傳神。不一時,祝實念上的樓來,看見伯爵和謝希大在上面,說道:「你兩個好吃,可成個人。」張夾直說。妙。因說:「謝子純,哥這裡請你,也對我說一聲兒,三不知就走的來了,叫我只顧在粘梅花處尋你。」希大道:「我也是誤行,才撞見哥在樓上和應二哥打雙陸。走上來作揖,被哥留住了。」西門慶因令玳安兒:「拿椅兒來,我和祝兄弟在下邊坐罷。」於是安放鍾箸,在下席坐了。廚下拿了湯飯上來,一齊同吃。西門慶只吃了一個包兒,呷了一口湯,因見李銘在旁,都遞與李銘下去吃了。那應伯爵、謝希大、祝實念、韓道國,每人吃一大深碗八寶攢湯,三個大包子,還零四個桃花燒賣,只留了一個包兒壓碟兒。左右收下湯碗去,斟上酒來飲酒。希大因問祝實念道:「你陪他到那裡才拆開了?怎知道我在這裡?」祝實念如此這般告說:「我因尋了你一回尋不著,就同王三官到老孫家會了,往許不與先生繡旁放債美名。那裡,借三百兩銀子去,吃孫寡嘴老油嘴把借契寫差了。」希大道:「你每休寫上我,我不管。左右是你與老孫作保,討保頭錢使。」因問:「怎的寫差了?」祝實念道:「我那等吩咐他,文書寫滑著些,立與他三限才還。他不依我,教我從新把文書又改了。」希大道:「你立的是那三限?」祝實念道:「頭一限,風吹轆軸打孤雁;第二限,水底魚兒跳上岸;第三限,水裡石頭泡得爛。這三限交還他。」謝希大道:「你這等寫著,還說不滑哩。」祝實念道:「你到說的好,倘或一朝天旱水淺,朝廷挑河,把石頭吃做工的兩三橛頭砍得稀爛,怎了?那時少不的還他銀子。」繡眉今人借銀子只約在明日、後日,偏能不還,比此更妙。張夾扯白,妙!是昧心語。眾人說笑了一回。

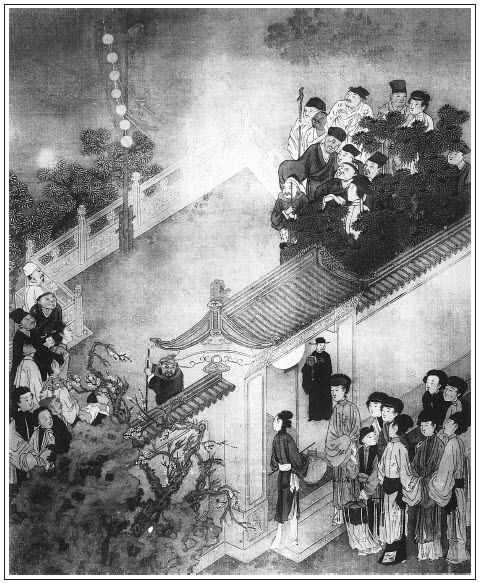

看看天晚,西門慶吩咐樓上點燈,又樓簷前一邊一盞羊角玲燈,甚是奇巧。家中,月娘又使棋童兒和排軍,抬送了四個攢盒,都是美口糖食、細巧果品。西門慶叫棋童兒問道:「家中眾奶奶們散了不曾?誰使你送來?」棋童道:「大娘使小的送來,與爹這邊下酒。眾奶奶們還未散哩。戲文扮了四折,大娘留在大門首吃酒,看放煙火哩。」西門慶問:「有人看沒有?」棋童道:「擠圍著滿街人看。」西門慶道:「我吩咐留下四名青衣排軍,拿桿欄攔人伺候,休放閒雜人挨擠。」棋童道:「小的與平安兒兩個,同排軍都看放了煙火,並沒閒雜人攪擾。」張夾正經二架卻如此點過。文情奇妙。西門慶聽了,吩咐把桌上飲饌都搬下去,將攢盒擺上,廚下又拿上一道果餡元宵來。兩個唱的在席前遞酒。西門慶吩咐棋童回家看去。一面重篩美酒,再設珍羞,叫李銘、吳惠席前彈唱了一套燈詞。唱畢,吃了元宵,韓道國先往家去了。繡旁知局。少頃,西門慶吩咐來昭將樓下開下兩間,吊掛上簾子,把煙火架抬出去。西門慶與眾人在樓上看,教王六兒陪兩個粉頭和一丈青在樓下觀看。玳安和來昭將煙火安放在街心裡。須臾,點著。那兩邊圍看的,挨肩擦膀,不知其數。都說西門大官府在此放煙火,誰人不來觀看?果然扎得停當好煙火。但見:

一丈五高花樁,張旁樁。四周下山棚熱鬧。張旁棚。最高處一隻仙鶴,口裡銜著一封丹書,乃是一枝起火,張旁藥信在此起。一道寒光,張旁點著。直鑽透鬥牛邊。然後,正當中一個西瓜炮迸開,四下裡人物皆著,觱剝剝萬個轟雷皆燎徹。張旁聲。彩蓮舫,賽月明,一個趕一個,猶如金燈衝散碧天星;張旁架上。紫葡萄,萬架千株,好似驪珠倒掛水晶簾。霸玉鞭,到處響亮;張旁四邊。地老鼠,串繞人衣。瓊盞玉台,端的旋轉得好看;銀蛾金彈,施逞巧妙難移。八仙捧壽,名顯中通;張旁一層。七聖降妖,通身是火。張旁一層。黃煙兒,綠煙兒,氤氳籠罩萬堆霞;緊吐蓮,慢吐蓮,張旁火。燦爛爭開十段錦。一丈菊與煙蘭相對,火梨花共落地桃爭春。樓台殿閣,頃刻不見巍峨之勢;張旁一斷。村坊社鼓,彷彿難聞歡鬧之聲。貨郎擔兒,上下光焰齊明;鮑老車兒,首尾迸得粉碎。五鬼鬧判,焦頭爛額見猙獰;十面埋伏,馬到人馳無勝負。總然費卻萬般心,只落得火滅煙消成煨燼。張眉實敘一架,能使前後二架不言皆見。

應伯爵見西門慶有酒了,剛看罷煙火下樓來,因見王六兒在這裡,推小淨手,拉著謝希大、祝實念,也不辭西門慶就走了。玳安便道:「二爹那裡去?」伯爵向他耳邊說道:「傻孩子,我頭裡說的那本帳,我若不起身,別人也只顧坐著,顯的就不趣了。等你爹問,你只說俺每都跑了。」落後,西門慶見煙火放了,問伯爵等那裡去了,玳安道:「應二爹和謝爹都一路去了。小的攔不回來,多上覆爹。」西門慶就不再問了。因叫過李銘、吳惠來,每人賞了一大巨杯酒與他吃。吩咐:「我且不與你唱錢,你兩個到十六日早來答應。還是應二爹三個並眾夥計當家兒,晚夕在門首吃酒。」李銘跪下道:「小的告稟爹:十六日和吳惠、左順、鄭奉三個,都往東平府,新升的胡爺那裡到任,官身去,只到後晌才得來。」西門慶道:「左右俺每晚夕才吃酒哩。你只休誤了就是了。」二人道:「小的並不敢誤。」兩個唱的也就來拜辭出門。西門慶吩咐:「明日,家中堂客擺酒,李桂姐、吳銀姐都在這裡,你兩個好歹來走一走。」二人應諾了,一同出門,不在話下。西門慶吩咐來昭、玳安、琴童收家活。張夾細。滅息了燈燭,張夾細。就往後邊房裡去了。

且說來昭兒子小鐵棍兒,正在外邊看放了煙火,見西門慶進去了,就來樓上。見他爹老子收了一盤子雜合的肉菜、一甌子酒和些元宵,拿到屋裡,就問他娘一丈青討,被他娘打了兩下。張夾偏到。不防他走在後邊院子裡頑耍,只聽正面房子裡笑聲,只說唱的還沒去哩,見房門關著,就在門縫裡張看,見房裡掌著燈燭。原來西門慶和王六兒兩個,在床沿子上行房。西門慶已有酒的人,把老婆倒按在床沿上,褪去小衣,張夾意在使一丈青看見。那話上使著托子干後庭花。一進一退往來𢵞打,何止數百回,𢵞打的連聲響亮,其喘息之聲,往來之勢,猶賽折床一般,無處不聽見。這小孩子正在那裡張看,不防他娘一丈青走來看見,揪著頭角兒拖到前邊,鑿了兩個栗爆,罵道:「賊禍根子,小奴才兒,你還少第二遭死?又往那裡張他去!」於是,與了他幾個元宵吃了,不放他出來,就諕住他上炕睡了。西門慶和老婆足干搗有兩頓飯時才了事。玳安打發抬轎的酒飯吃了,跟送他到家,然後才來同琴童兩個打著燈兒跟西門慶家去。正是:

不愁明月盡,自有夜珠來。

文回文禹門云:去歲獅子街樓上,吳月娘等看燈飲酒,還是花家房子,李瓶兒作主人。曾幾何時,此房已歸西門,瓶兒已入西門之室,居然生子矣。天下有此便宜事乎?然但觀此回,其浸熾浸昌,西門氏方興未艾也。而為不平之鳴者,不禁唾壺擊碎,以為若輩市井之徒,安享如此,無怪我輩無噉飯所也。又有強為之解者曰:是不過朝露之榮華,浮雲之富貴,瞬息間事耳,亦何足道哉!或質此言於我,我對曰:誠然,而不盡然也。若使閱者過而不留,直往下看去,果瞬息間事耳。如看至此回而一置之,一年不閱,西門慶一年在獅子街樓上,十年不閱,而西門慶在獅子街樓上十年矣。書中之西門慶,自有安置,心中之西門慶,轉無權衡,何得與言天下事乎?而況為所欲為者,竟樂所樂矣,有所不敢為者,竟至毫無所樂矣。

人生世上,數十年寒暑耳。去其稚幼衰老,疾病奔走,僅十餘載春秋耳。此十數年中,歡娛快活與彼困苦憂煩者,究竟有別,一旦同歸於盡,果孰失孰得乎?若能披髮入山,銷聲滅跡,無與於人事,此則世外之人,亦在可有可無之列。否則日憂憂於名利之場,時攘攘於風塵之內,而顧寂寂寞寞也,果何為哉?或不覺悖然曰:然則子以西門慶為是乎?對曰:非然也。竊嘗有官曰:人生作一件好事,十年後思之,猶覺欣慰,作一件壞事,十年後思之,猶切慚惶。不必對得閻羅王過,要先使主人翁安。天地即生我為人,人事卻不可不盡,與其身安逸而心中負疚,終不若身勞苦而心內無慚。負疚者享福非福,無慚者求壽得壽,此中消息,可為知者道,難與俗子言也。

人皆以西門慶為樂乎?而不知西門慶之苦也。即此一回而論;喬家親定矣,而王太太未來,西門慶總覺不快。王六兒到矣,而應伯爵等不走,西門慶總覺不安。是不得意煩惱,得意時猶煩惱,無往不煩惱也。不歡時鬱悶,尋歡時仍鬱悶,無時不鬱悶也。矧其所行所為者,不但無以對鬼神,直不可以告親友,且不可以示妻孥,此豈真樂哉?凡人於不樂中求樂,而樂後有大不樂者,皆樂之假者也。正孟子所謂雖有此不樂也。無他,公與私之分耳。試觀桂兒有私心,便生氣忿,銀兒無私心,轉得便宜。兩個唱的無私心,嬉笑自若,王六兒有私心,羞愧難堪,亦若是也。彼西門慶無往無時,非行其私,樂雲乎哉?故不平之鳴者,失之於隘,代為解說者,亦蹈於空,吾心自有真樂,非逞豪華之謂也。