張回敬濟已為雪娥唆打,固雲芰荷憔悴矣,乃猶可支持殘莖,至此則又入嚴州。夫嚴州者,嚴霜也。今此一人,雪上加霜,不全根披剝,將安在哉?幸有徐崶救命。夫崶者,風也。徐風者,言雖有雪上之霜,幸而風威不急,猶可踉蹌支吾於徐風之下。有一日張勝巡風,則風利如刀,刀利如風。方是入骨之朔風,吾不知敗荷葉之殘莖爛葉,蓋吹向何方去也。

賣去玉簪,買一滿堂。夫滿堂者,紅也。此與杏花自是一色,當相安無疑矣。

鐵指甲楊二郎,枯柳枝也,糶風賣雨,夫柳枝,當嚴冬之時,其穿破爛之芰莖,何難之有?一旦因風吹雨則潦倒,敗荷葉何能當哉?

李遇嚴霜,亦當少挫,故李通判父子至嚴州均受辱。但必寫至衙內寧死不離玉樓,則所以報玉樓者至矣。誰謂守志待時者之不得美報也哉?

詩曰:

猛虎馮其威,往往遭急縛。

雷吼徒咆哮,枝撐已在腳。

忽看皮寢處,無復睛閃爍。

人有甚於斯,足以勸元惡。

話說李衙內打了玉簪兒一頓,即時叫陶媽媽來領出,賣了八兩銀子,另買了個十八歲使女,名喚滿堂兒上灶,張夾蓋云「滿堂僧不厭,一個欲人多」是也。不在話下。

卻表陳敬濟,自從西門大姐來家,交還了許多床帳妝奩,箱籠傢伙,張夾此處一為鋪張許多東西,見月娘實貪敬濟許多東西,至此方吐也。又為瓶兒一痛。三日一場嚷,五日一場鬧,問他娘張氏要本錢做買賣。他母舅張團練,來問他母親借了五十兩銀子,復謀管事。被他吃醉了,往張舅門上罵嚷。繡旁真畜生。他張舅受氣不過,另問別處借了銀子,幹成管事,還把銀子交還交來。張夾故雲荷盡,已無擎雨蓋。然則團練奈何不去?他母親張氏,著了一場重氣,染病在身,日逐臥床不起,終日服藥,請醫調治。吃他逆毆不過,只得兌出三百兩銀子與他,叫陳定在家門首,打開兩間房子開布鋪,做買賣。敬濟便逐日結交朋友陸三郎、楊大郎狐朋狗黨,張夾比十兄弟何如?在鋪中彈琵琶,抹骨牌,打雙陸,吃半夜酒,看看把本錢弄下去了。陳定對張氏說他每日飲酒花費。張氏聽信陳定言語,便不肯托他。敬濟反說陳定染布去,克落了錢,把陳定兩口兒攆出來外邊居住,卻搭了楊大郎做夥計。這楊大郎名喚楊光彥,綽號為鐵指甲,專一糶風賣雨,繡旁好生意。架謊鑿空。他許人話,如捉影捕風,騙人財,似探囊取物。張夾比伯爵更甚。這敬濟問娘又要出二百兩銀子來添上,共湊了五百兩銀子,信著他往臨清販布去。

這楊大郎到家收拾行李,跟著敬濟從家中起身,前往臨清馬頭上尋缺貨去。張夾一路總寫敬濟呆處,較西門遠甚,方可嚴州作地。到了臨清,這臨清閘上是個熱鬧繁華大馬頭去處,商賈往來之所,車輛輻湊之地,有三十二條花柳巷,七十二座管弦樓。這敬濟終是年小後生,被這楊大郎領著游娼樓,登酒店,貨物到販得不多。因走在一娼樓,見了一個粉頭,名喚馮金寶,張夾好缺貨。生的風流俏麗,色藝雙全。問青春多少,鴇子說:「姐兒是老身親生之女,止是他一人掙錢養活。今年青春才交二九一十八歲。」敬濟一見,心目蕩然,與了鴇子五兩銀子房金,一連和他歇了幾夜。楊大郎見他愛這粉頭,留連不捨,在旁花言說念,就要娶他家去。鴇子開口要銀一百二十兩,講到一百兩上,兌了銀子,娶了來家。一路上用轎抬著,楊大郎和敬濟都騎馬,押著貨物車走,一路揚鞭走馬,那樣歡喜。正是:

多情燕子樓,馬道空回首。

載得武陵春,陪作鸞凰友。

張氏見敬濟貨到販得不多,把本錢到娶了一個唱的來家,又著了口重氣,嗚呼哀哉,斷氣身亡。繡旁即此死有餘辜。張夾比金蓮罵潘姥姥何如?所以此書必以孝化也。這敬濟不免買棺裝殮,唸經做七,停放了一七光景,發送出門,祖塋合葬。他母舅張團練看他娘面上,亦不和他一般見識。繡旁畢竟前輩厚道。張夾省筆,亦是補筆。這敬濟墳上覆墓回來,把他娘正房三間,中間供養靈位,那兩間收拾與馮金寶住,大姐到住著耳房。又替馮金寶買了丫頭重喜兒伏侍。門前楊大郎開著鋪子,家裡大酒大肉買與唱的吃。每日只和唱的睡,把大姐丟著不去揪采。

一日,打聽孟玉樓嫁了李知縣兒子李衙內,帶過許多東西去。張夾又為罵張四舅時一哭。三年任滿,李知縣升在浙江嚴州府做了通判,領憑起身,打水路赴任去了。這陳敬濟因想起昔日在花園中拾了孟玉樓那根簪子,就要把這根簪子做個證兒,趕上嚴州去。張夾一簪之針線,其妙如此。只說玉樓先與他有了奸,與了他這根簪子,不合又帶了許多東西,嫁了李衙內,都是昔日楊戩寄放金銀箱籠,應沒官之物。繡眉嘗謂:自作孽,不可活。敬濟此等處,皆自作孽也。「那李通判一個文官,多大湯水!聽見這個利害口聲,不怕不叫他兒子雙手把老婆奉與我。我那時娶將來家,與馮金寶做一對兒,落得好受用。」張夾不必定要六房,還是知足。

正是:

計就月中擒月兔,謀成日裡捉金烏。

敬濟不來到好,此一來,正是:

失曉人家逢五道,溟泠餓鬼撞鐘馗。張夾二語有人用之久矣,連上計就二句用之,真成一哭。

有詩為證:

趕到嚴州訪玉人,人心難忖似石沉。

侯門一旦深似海,從此蕭郎落陷坑。

一日,陳敬濟打點他娘箱中,尋出一千兩金銀,留下一百兩與馮金寶家中盤纏,把陳定復叫進來看家,並門前鋪子發賣零碎布疋。他與楊大郎又帶了家人陳安,押著九百兩銀子,從八月中秋起身,前往湖州販了半船絲綿綢絹,來到清江浦馬頭上,灣泊住了船隻,投在個店主人陳二店內。交陳二殺雞取酒,與楊大郎共飲。飲酒中間,和楊大郎說:「夥計,你暫且看守船上貨物,繡旁虧他放心。張夾亦是熱結文中餘意。蓋西門結而不以為真;敬濟不結而不以為假,西門之受騙故較敬濟少可。在二郎店內略住數日。等我和陳安拿些人事禮物,往浙江嚴州府,看看家姐嫁在府中。多不上五日,少只三日就來。」楊大郎道:「哥去只顧去。兄弟情願店中等候。哥到日,一同起身。」這陳敬濟千不合萬不合和陳安張夾和陳安更妙。身邊帶了些銀兩、人事禮物,有日取路徑到嚴州府。繡眉馮金寶百金耳。盡船中所有可得九馮金寶,乃棄而求一無蹤影之玉樓,大失算矣。張夾「有日」二字內大郎已去遠矣。

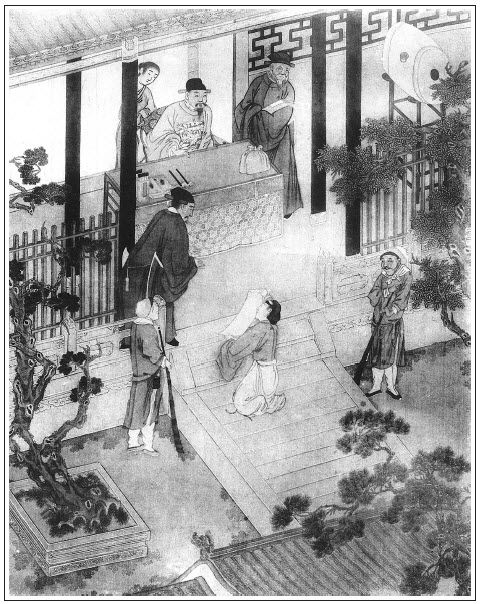

進入城內,投在寺中安下。打聽李通判到任一個月,家小船隻才到三日。這陳敬濟不敢怠慢,買了四盤禮物,四疋紵絲尺頭,陳安押著。他便揀選衣帽齊整,眉目光鮮,逕到府衙前,與門吏作揖道:「煩報一聲,說我是通判老爹衙內新娶娘子的親,孟二舅來探望。」張夾方知前請二舅用敬濟陪坐之妙。這門吏聽了,不敢怠慢,隨即稟報進去。衙內正在書房中看書,聽見是婦人兄弟,令左右先把禮物抬進來,一面忙整衣冠,道:「有請。」把陳敬濟請入府衙廳上敘禮,分賓主坐下,說道:「前日做親之時,怎的不會二舅?」敬濟道:「在下因在川廣販貨,一年方回。不知家姐嫁與府上,有失親近。今日敬備薄禮,來看看家姐。」李衙內道:「一向不知,失禮,恕罪,恕罪。」須臾,茶湯已罷,衙內令左右:「把禮帖並禮物取進去,對你娘說,二舅來了。」孟玉樓正在房中坐的,只聽小門子進來,報說:「孟二舅來了。」玉樓道:「再有那個孟舅,莫不是我二哥孟銳來家了,千山萬水來看我?」只見伴當拿進禮物和帖兒來,上面寫著:「眷生孟銳」,就知是他兄弟,一面道:「有請。」令蘭香收拾後堂乾淨。

玉樓裝點打扮,俟候出見。只見衙內讓進來,玉樓在簾內觀看,可霎作怪,不是他兄弟,卻是陳姐夫。「他來做甚麼?等我出去,見他怎的說話?常言,親不親,故鄉人;美不美,鄉中水。雖然不是我兄弟,也是我女婿人家。」一面整妝出來拜見。那敬濟說道:「一向不知姐姐嫁在這裡,沒曾看得……」才說得這句,不想門子來請衙內,外邊有客來了。這衙內分付玉樓款待二舅,就出去待客去了。玉樓見敬濟磕下頭去,連忙還禮,說道:「姐夫免禮,那陣風兒刮你到此?」敘畢禮數,上坐,叫蘭香看茶出來。吃了茶,彼此敘了些家常話兒,玉樓因問:「大姐好麼?」

敬濟就把從前西門慶家中出來,並討箱籠的一節話告訴玉樓。張夾借詐月娘之情,以挾玉樓,所以下文不敢當面聲言也。玉樓又把清明節上墳,在永福寺遇見春梅,在金蓮墳上燒紙的話告訴他。又說:「我那時在家中,也常勸你大娘,疼女兒就疼女婿,親姐夫,不曾養活了外人。他聽信小人言語,把姐夫打發出來。落後姐夫討箱子,我就不知道。」敬濟道:「不瞞你老人家說,我與六姐相交,誰人不知?繡眉借金蓮為挑撥之端,亦妙。張夾借金蓮以動玉樓,文字逼清,一絲不亂。生生吃他聽奴才言語,把他打發出去,才吃武松殺了。他若在家,那武松有七個頭八個膽,敢往你家來殺他?我這仇恨,結的有海來深。六姐死在陰司裡,也不饒他。」玉樓道:「姐夫也罷,丟開手的事,自古冤仇只可解,不可結。」

說話中間,丫鬟放下桌兒,擺下酒來,杯盤餚品,堆滿春台。玉樓斟上一杯酒,雙手遞與敬濟說:「姐夫遠路風塵,無可破費,且請一杯兒水酒。」這敬濟用手接了,唱了喏,也斟一杯回奉婦人,敘禮坐下,因見婦人「姐夫長,姐夫短」叫他,口中不言,心內暗道:「這淫婦怎的不認犯,只叫我姐夫?等我慢慢的探他。」張夾呆乃至此。當下酒過三巡,餚添五道,彼此言來語去,說的入港。這敬濟酒蓋著臉兒,常言「酒情深似海,色膽大如天」,見無人在跟前,先丟幾句邪言說入去,道:「我兄弟思想姐姐,如渴思漿,如熱思涼,想當初在丈人家,怎的在一處下棋抹牌,同坐雙雙,似背蓋一般。誰承望今日各自分散,你東我西。」繡眉未同而言,殊無赧色,真良心喪盡矣。玉樓笑道:「姐夫好說。自古清者清而渾者渾,久而自見。」張夾玉樓之言不惡而嚴,較月娘粗鄙遠甚。這敬濟笑嘻嘻向袖中取出一包雙人兒的香茶,遞與婦人,說:「姐姐,你若有情,可憐見兄弟,吃我這個香茶兒。」說著,就連忙跪下。那婦人登時一點紅從耳畔起,把臉飛紅了,一手把香茶包兒掠在地下,說道:「好不識人敬重!奴好意遞酒與你吃,到戲弄我起來。」就撇了酒席往房裡去了。

敬濟見他不理,一面拾起香茶來,就發話道:「我好意來看你,你到變了卦兒。你敢說你嫁了通判兒子好漢子,不採我了。你當初在西門慶家做第三個小老婆,沒曾和我兩個有首尾?」因向袖中取出舊時那根金頭銀簪子,拿在手內說:「這個是誰人的?你既不和我有奸,這根簪兒怎落在我手裡?上面還刻著玉樓名字。你和大老婆串同了,把我家寄放的八箱子金銀細軟、玉帶寶石東西,都是當朝楊戩寄放應沒官之物,都帶來嫁了漢子。我教你不要慌,到八字八し兒上和你答話!」玉樓見他發話,拿的簪子委是他頭上戴的金頭蓮瓣簪兒:「昔日在花園中不見,怎的落在這短命手裡?」恐怕嚷的家下人知道,須臾變作笑吟吟臉兒,張夾惟此一變,直如夜叉現形,鍾馗出像,千古婦人,同此一付臉皮,一付技倆也。走將出來,一把手拉敬濟,說道:「好姐夫,奴鬥你耍子,如何就惱起來。」因觀看左右無人,悄悄說:「你既有心,奴亦有意。」繡眉玉樓轉關亦快,然而忽惱忽喜,其偽易知,只好哄敬濟小孩子。兩個不由分說,摟著就親嘴。這陳敬濟把舌頭似蛇吐信子一般,就舒到他口裡交他咂,說道:「你叫我聲親親的丈夫,才算你有我之心。」張夾呆乃至此,寫得活現。婦人道:「且禁聲,只怕有人聽見。」敬濟悄悄向他說:「我如今治了半船貨,在清江浦等候。你若肯下顧時,如此這般,到晚夕假扮門子,私走出來,跟我上船家去,成其夫婦,有何不可?他一個文職官,怕是非,莫不敢來抓尋你不成?」繡眉敬濟可謂小兒強作解事。婦人道:「既然如此,也罷。」約會下:「你今晚在府牆後等著,奴有一包金銀細軟,打牆上系過去,與你接了,然後奴才扮做門子,打門裡出來,跟你上船去罷。」看官聽說,正是佳人有意,那怕粉牆高萬丈;紅粉無情,總然共坐隔千山。當時孟玉樓若嫁得個癡蠢之人,不如敬濟,敬濟便下得這個鍬橛著;如今嫁這李衙內,有前程,又且人物風流,青春年少,張夾敬濟固自以為潘安子建矣,後生大都如此。恩情美滿,他又勾你做甚?休說平日又無連手。繡旁道盡。繡眉觀此,則一輩強賣俏勾挑者,不為厭物,則為笑具,明矣。這個郎君也是合當倒運,就吐實話,洩機與他,倒吃婆娘哄賺了。正是:

花枝葉下猶藏刺,人心難保不懷毒。

當下二人會下話,這敬濟吃了幾杯酒,告辭回去。李衙內連忙送出府門,陳安跟隨而去。衙內便問婦人:「你兄弟住那裡下處?我明日回拜他去,送些嗄程與他。」婦人便說:「那裡是我兄弟,他是西門慶家女婿,如此這般,來勾搭要拐我出去。奴已約下他,今晚三更在後牆相等。咱不如將計就計,把他當賊拿下,除其後患如何?」繡旁玉樓亦惡。張夾必拿敬濟,蓋為寄放諸物之言有以中之也,觀其言「後患」二字可知。衙內道:「叵耐這廝無端,自古無毒不丈夫,不是我去尋他,他自來送死。」一面走出外邊,叫過左右伴當,心腹快手,如此這般預備去了。

這陳敬濟不知機變,至半夜三更,果然帶領家人陳安,來府衙後牆下,以咳嗽為號,只聽牆內玉樓聲音,打牆上掠過一條索子去,那邊系過一大包銀子。原來是庫內拿的二百兩贓罰銀子。張夾衙門庫中取銀,通判不知,通判亦惡得無罪?這敬濟才待教陳安拿著走,忽聽一陣梆子響,黑影裡閃出四五條漢,叫聲:「有賊了!」登時把敬濟連陳安都綁了,稟知李通判,分付:「都且押送牢裡去,明日問理。」

原來嚴州府正堂知府姓徐,名喚徐崶,張夾雖是朔風,猶是冬天晴和之風,故殘芰得少留也。系陝西臨洮府人氏,庚戌進士,極是個清廉剛正之人。張夾寫風如畫。次早升堂,左右排兩行官吏,這李通判上去,畫了公座,庫子呈稟賊情事,帶陳敬濟上去,說:「昨夜至一更時分,有先不知名今知名賊人二名:陳敬濟、陳安,鍬開庫門鎖鑰,偷出贓銀二百兩,越牆而過,致被捉獲,來見老爺。」徐知府喝令:「帶上來!」把陳敬濟並陳安揪采驅擁至當廳跪下。知府見敬濟年少清俊,繡旁明眼。張夾畫出一不知事之狂且。便問:「這廝是那裡人氏?因何來我這府衙公廨,夜晚做賊,偷盜官庫贓銀,有何理說?」那陳敬濟只顧磕頭聲冤。徐知府道:「你做賊如何聲冤?」李通判在旁欠身便道:「老先生不必問他,眼見得贓證明白,何不加起刑來。」徐知府即令左右:「拿下去打二十板。」李通判道:「人是苦蟲,不打不成。不然,這賊便要展轉。」當下兩邊皂隸,把敬濟、陳安拖番,大板打將下來。這陳敬濟口內只罵:「誰知淫婦孟三兒陷我至此,冤哉!苦哉!」繡眉楊戩寄贓等語,本不當言,卻妄言而賈禍;禍已臨身,正宜直言以祈免,卻又不敢言,此所謂少年妄誕之言也。張夾卿自陷耳,玉姐與爾何仇?這徐知府終是黃堂出身官人,聽見這一聲,必有緣故,繡旁聰耳。才打到十板上,喝令:「住了,且收下監去,明日再問。」李通判道:「老先生不該發落他,常言『人心似鐵,官法如爐』,從容他一夜不打緊,就翻異口詞。」徐知府道:「無妨,吾自有主意。」當下獄卒把敬濟、陳安押送監中去訖。

這徐知府心中有些疑忌,即喚左右心腹近前,如此這般,下監中探聽敬濟所犯來歷,繡旁細心。即便回報。這幹事人假扮作犯人,和敬濟晚間在一㭱上睡,問其所以:「我看哥哥青春年少,不是做賊的,今日落在此,打屈官司。」敬濟便說:「一言難盡,小人本是清河縣西門慶女婿,這李通判兒子新娶的婦人孟氏,是俺丈人的小,舊與我有奸的。今帶過我家老爺楊戩寄放十箱金銀寶玩之物來他家,我來此間問他索討,反被他如此這般欺負,張夾何不堂上說出?活畫一狂且身份。把我當賊拿了。苦打成招,不得見其天日,是好苦也!」這人聽了,走來退廳告報徐知府。知府道:「如何?我說這人聲冤叫孟氏,必有緣故。」繡眉聽訟人耳要聰,目要明,心要細,不可只在形跡上求之。徐知府可謂善聽訟矣。

到次日昇堂,官吏兩旁侍立。張夾明為李通判一襯,方為打衙內身份。這徐知府把陳敬濟、陳安提上來,摘了口詞,取了張無事的供狀,喝令釋放。李通判在旁不知,還再三說:「老先生,這廝賊情既的,不可放他。」反被徐知府對佐貳官盡力數說了李通判一頓,說:「我居本府正官,與朝廷幹事,不該與你家官報私仇,誣陷平人作賊。你家兒子娶了他丈人西門慶妾孟氏,帶了許多東西,應沒官贓物,金銀箱籠來。他是西門慶女婿,逕來索討前物,你如何假捏賊情,拿他入罪,教我替你家出力?做官養兒養女,也要長大,若是如此,公道何堪?」繡眉李通判此時真難為情。張夾必得如此,方激得李公一怒。當廳把李通判數說的滿面羞慚,垂首喪氣而不敢言。陳敬濟與陳安便釋放出去了。良久,徐知府退堂。

這李通判回到本宅,心中十分焦燥。便對夫人大嚷大叫道:「養的好不肖子,今日吃徐知府當堂對眾同僚官吏,盡力數落了我一頓,可不氣殺我也!」夫人慌了,便道:「甚麼事?」李通判即把兒子叫到跟前,喝令左右:「拿大板子來,氣殺我也!」說道:「你拿得好賊,他是西門慶女婿。因這婦人帶了許多妝奩、金銀箱籠來,他口口聲聲稱是當朝逆犯楊戩寄放應沒官之物,來問你要。說你假盜出庫中官銀,當賊情拿他。我通一字不知,反被正堂徐知府對眾數說了我這一頓。此是我頭一日官未做,你照顧我的。我要你這不肖子何用?」即令左右雨點般大板子打將下來。可憐打得這李衙內皮開肉綻,鮮血迸流。夫人見打得不像模樣,在旁哭泣勸解。

孟玉樓立在後廳角門首,掩淚潛聽。當下打了三十大板,李通判分付左右:「押著衙內,即時與我把婦人打發出門,令他任意改嫁,免惹是非,全我名節。」那李衙內心中怎生捨得離異,只顧在父母跟前啼哭哀告:「寧把兒子打死爹爹跟前,並捨不的婦人。」張夾寫玉樓得所托矣。李通判把衙內用鐵索墩鎖在後堂,不放出去,只要囚禁死他。夫人哭道:「相公,你做官一場,年紀五十餘歲,也只落得這點骨血。不爭為這婦人,你囚死他,往後你年老休官,倚靠何人?」繡旁四字更醒。繡眉數語使人一片做官念頭灰冷。張夾回照西門,又回照磨鏡一回。李通判道:「不然,他在這裡,須帶累我受人氣。」夫人道:「你不容他在此,打發他兩口兒回原籍真定府家去便了。」繡旁處分甚妥。通判依聽夫人之言,放了衙內,限三日就起身,打點車輛,同婦人歸棗強縣裡攻書去了。張夾至此方結玉樓。夫玉樓直結入真定棗強之李家,是真以天理之淡,定為百年之重任者矣。是即所為仁也,所為孝也,作者自命以此。

卻表陳敬濟與陳安出離嚴州府,到寺中取了行李,逕往清江浦陳二店中來尋楊大郎。陳二說:「他三日前,說你有信來說不得來,他收拾了貨船,起身往家中去了。」繡眉何所聞而來,何所見而去?可為年少妄言之戒這敬濟未信,還向河下去尋船隻,撲了個空。說道:「這天殺的,如何不等我來就起身去了!」繡眉敬濟非不伶俐乖巧,到此時猶說此呆語,似乎人情世故一毫不知,可見此段伶俐乖巧,正是呆處。況新打監中出來,身邊盤纏已無,和陳安不免搭在人船上,把衣衫解當,討吃歸家,忙忙似喪家之犬,急急如漏網之魚,隨行找尋楊大郎,並無蹤跡。那時正值秋暮天氣,樹木凋零,金風搖落,甚是淒涼。有詩八句,單道這秋天行人最苦:

棲棲芰荷枯,葉葉梧桐墜。張夾說出敬濟之名。

蛩鳴腐草中,雁落平沙地。

細雨濕青林,霜重寒天氣。張旁所謂嚴州。

不見路行人,怎曉秋滋味。

有日敬濟到家。陳定正在門首,看見敬濟來家,衣衫襤褸,面貌黧黑,諕了一跳。接到家中,問貨船到於何處。敬濟氣得半日不言,把嚴州府遭官司一節說了:「多虧正堂徐知府放了我,不然性命難保。繡眉人有受錢代杖,而以錢轉付杖者,得以杖輕為恩,正與敬濟感徐知府同一可笑。張夾與西門虧金蓮時一樣。今被楊大郎這天殺的,把我貨物不知拐的往那裡去了。」先使陳定往他家探聽,他家說還不曾來家。敬濟又親去問了一遭,並沒下落,心中著慌,走入房中。那馮金寶又和西門大姐首南面北,自從敬濟出門,兩個合氣,直到如今。大姐便說:「馮金寶拿著銀子錢,轉與他鴇子去了。他家保兒成日來,瞞藏背掖,打酒買肉,在屋裡吃。家中要的沒有,睡到晌午,諸事兒不買,只熬俺們。」張夾曾幾何時,西門之女已凍餒矣。馮金寶又說:「大姐成日橫草不拈,豎草不動,偷米換燒餅吃。又把煮的醃肉偷在房裡,和丫頭元宵兒同吃。」這陳敬濟就信了,繡旁編得可笑。反罵大姐:「賊不是才料淫婦,你害饞癆饞痞了,張夾是雌飯吃之言回報。偷米出去換燒餅吃,又和丫頭打伙兒偷肉吃。」

把元宵兒打了一頓,把大姐踢了幾腳。這大姐急了,趕著馮金寶兒撞頭,罵道:「好養漢的淫婦!你偷盜的東西與鴇子不值了,到學舌與漢子,說我偷米偷肉,犯夜的倒拿住巡更的了,張夾又是金蓮、月娘。教漢子踢我。我和你這淫婦兌換了罷,要這命做甚麼!」這敬濟道:「好淫婦,你換兌他,你還不值他幾個腳指頭兒哩。」也是合當有事,於是一把手採過大姐頭發來,用拳撞腳踢、拐子打,打得大姐鼻口流血,半日甦醒過來。這敬濟便歸唱的房裡睡去了。由著大姐在下邊房裡嗚嗚咽咽,只顧哭泣。繡眉大姐此時何不罵敬濟雌飯吃?敬濟禽獸畜生不必言,大姐死亦有因。元宵兒便在外間睡著了。可憐大姐到半夜,用一條索子懸樑自縊身死,亡年二十四歲。

到次日早辰,元宵起來,推裡間不開。上房敬濟和馮金寶還在被窩裡,使他丫頭重喜兒來叫大姐,要取木盆洗坐腳,只顧推不開。敬濟還罵:「賊淫婦,如何還睡?這咱晚不起來!我這一跺開門進去,把淫婦鬢毛都拔淨了。」張夾取死之道如此。重喜兒打窗眼內望裡張看,說道:「他起來了,且在房裡打鞦韆耍子兒哩。」又說:「他提偶戲耍子兒哩。」只見元宵瞧了半日,叫道:「爹,不好了,俺娘吊在床頂上吊死了。」這小郎才慌了,和唱的齊起來,跺開房門,向前解卸下來,灌救了半日,那得口氣兒來。不知多咱時分,嗚呼哀哉死了。正是:

不知真性歸何處,疑在行雲秋水中。

陳定聽見大姐死了,恐怕連累,先走去報知月娘。繡旁好活便管家。張夾人情如此。月娘聽見大姐吊死了,敬濟娶唱的在家,正是冰厚三尺,不是一日之寒,率領家人小廝、丫鬟媳婦七八口,往他家來。見了大姐屍首吊的直挺挺的,哭喊起來,將敬濟拿住,揪采亂打,渾身錐子眼兒也不計數。繡眉何不再脫褲子,露出頭來?張夾總是市井惡套,寫來逼真。唱的馮金寶躲在床底下,採出來,也打了個臭死。把門窗戶壁都打得七零八落,房中床帳妝奩都還搬的去了。張眉月娘到底不放空,直是餓蠅嗜血。歸家請將吳大舅、二舅來商議。張夾凡是必大舅、二舅商議,一寫人情,二寫月娘通日俱是吳氏當家也。大舅說:「姐姐,你趁此時咱家人死了不到官,到明日他過不得日子,還來纏要箱籠。人無遠慮,必有近憂。不如到官處斷開了,庶杜絕後患。」繡旁老成之見。月娘道:「哥見得是。」一面寫了狀子。

次日,月娘親自出官,來到本縣授官廳下,遞上狀去。原來新任知縣姓霍,名大立,湖廣黃岡縣人氏,舉人出身,為人鯁直。聽見系人命重事,即升廳受狀。見狀上寫著:

告狀人吳氏,年三十四歲,系已故千戶西門慶妻。狀告為惡婿欺凌孤孀,聽信娼婦,熬打逼死女命,乞憐究治,以存殘喘事。比有女婿陳敬濟,遭官事投來氏家,潛住數年。平日吃酒行兇,不守本分,打出吊入。氏懼法逐離出門。豈期敬濟懷恨,在家將氏女西門氏,時常熬打,一向含忍。不料伊又娶臨清娼婦馮金寶來家,奪氏女正房居住,聽信唆調,將女百般痛辱熬打,又采去頭髮,渾身踢傷,受忍不過,比及將死,於本年八月廿三日三更時分,方才將女上吊縊死。切思敬濟,恃逞兇頑,欺氏孤寡,聲言還要持刀殺害等語,情理難容。繡旁後責令杜絕,在此看出。乞賜行拘到案,嚴究女死根由,盡法如律。庶凶頑知警,良善得以安生,而死者不為含冤矣。為此具狀上告本縣青天老爺施行。

這霍知縣在公座上看了狀子,又見吳月娘身穿縞素,腰繫孝裙,系五品職官之妻,生的容貌端莊,儀容閑雅。張夾將月娘一描,總是醜絕西門,又為當日提刑所一照也。欠身起來,說道:「那吳氏起來,據我看,你也是個命官娘子,這狀上情理,我都知了。你請回去,今後只令一家人在此伺候就是了。我就出牌去拿他。」那吳月娘連忙拜謝了知縣,出來坐轎子回家,委付來昭廳下伺候。須臾批了呈狀,委兩個公人,一面白牌,行拘敬濟、娼婦馮金寶,並兩鄰保甲,正身赴官聽審。

這敬濟正在家裡亂喪事,聽見月娘告下狀來,縣中差公人發牌來拿他,諕的魂飛天外,魄喪九霄。那馮金寶已被打得渾身疼痛,睡在床上。聽見人拿他,諕的魂也不知有無。陳敬濟沒高低使錢,張夾是不知事狂且身份。打發公人吃了酒飯,一條繩子連唱的都拴到縣裡。左鄰范綱,右鄰孫紀,保甲王寬。霍知縣聽見拿了人來,即時升廳。來昭跪在上首,陳敬濟、馮金寶一行人跪在階下。知縣看了狀子,便叫敬濟上去說:「你這廝可惡!因何聽信娼婦,打死西門氏,方令上吊,有何理說?」敬濟磕頭告道:「望乞青天老爺察情,小的怎敢打死他。因為搭夥計在外,被人坑陷了資本,著了氣來家,問他要飯吃。他不曾做下飯,委被小的踢了兩腳。他到半夜自縊身死了。」知縣喝道:「你既娶下娼婦,如何又問他要飯吃?尤說不通。吳氏狀上說你打死他女兒,方才上吊,你還不招認!」敬濟說:「吳氏與小的有仇,故此誣陷小的,望老爺察情。」知縣大怒,說:「他女兒見死了,還推賴那個?」喝令左右拿下去,打二十大板。提馮金寶上來,拶了一拶,敲一百敲。令公人帶下收監。次日,委典史臧不息帶領吏書、保甲、鄰人等,前至敬濟家,抬出屍首,當場檢驗。身上俱有青傷,脖項間亦有繩痕,生前委因敬濟踢打傷重,受忍不過,自縊身死。繡旁公道。取供具結,回報縣中。張夾比宋仁所告之傷何如?知縣大怒,又打了敬濟十板。金寶褪衣,也是十板。問陳敬濟夫毆妻至死者絞罪,馮金寶遞決一百,發回本司院當差。

這陳敬濟慌了,監中寫出帖子,對陳定說,把布鋪中本錢,連大姐頭面,共湊了一百兩銀子,暗暗送與知縣。知縣一夜把招卷改了,繡旁辛苦。止問了個逼令身死,系雜犯,准徒五年,運灰贖罪。吳月娘再三跪門哀告。張夾何不叫保甲改送提刑所來,可歎可歎!知縣把月娘叫上去,說道:「娘子,你女兒項上已有繩痕,如何問他毆殺條律?人情莫非忒偏向麼?你怕他後邊纏擾你,我這裡替你取了他杜絕文書,令他再不許上你門就是了。」繡旁看破月娘之情。張夾是作者要使敬濟與西氏割絕,下好放手寫敬濟與春梅也。一面把陳敬濟提到跟前,分付道:「我今日饒你一死,務要改過自新,不許再去吳氏家纏擾。再犯到我案下,決然不饒。即便把西門氏買棺裝殮,發送葬埋來回話,我這裡好申文書往上司去。」這敬濟得了個饒,交納了贖罪銀子,歸到家中,抬屍入棺,停放一七,唸經送葬,埋城外。前後坐了半個月監,使了許多銀兩,唱的馮金寶也去了,家中所有都乾淨了,房兒也典了,剛刮剌出個命兒來,再也不敢聲言丈母了。

正是:

禍福無門人自招,須知樂極有悲來。

有詩為證:

風波平地起蕭牆,義重恩深不可忘。

水溢藍橋應有會,三星權且作參商。

文回文禹門云:九十回以後,筆墨生疏,語言顛倒,頗有可議處,豈江淹才盡乎?或行百里者半九十耳。陳敬濟原是一愚夫,亦有愚不至此者。孟玉樓是何如人?所嫁又是何如人?縱不能深知,亦何能持一簪前往,便可與之通姦,便可拐出同走,並可訛出許多財物。窮極無賴之人,或作此非非之想,然亦不敢冒冒然,逕做此舉。況此刻敬濟,千金在手,又有馮金寶,正在新鮮之時,在家即起此念,到嚴州任意行之,全無悔悟。竊恐無此情理,不過為楊大郎拐逃地步耳。何必作此迂折,登堂矣,入室矣,見玉樓矣。而玉樓之言談舉止,全不像從前之玉樓。迨至變臉出簪,玉樓又是一付面孔,便至相摟相抱,親嘴吃舌頭。批者何不雲羞殺玉樓,丑絕玉樓乎?既事後可以告訴衙內,何不此刻告訴衙內,立刻將敬濟逐出,豈不正大光明乎?乃設此拙計,即當年收拾來旺兒故志,獨不慮敬濟有口能說乎?怪敬濟在清河堂上,滿口謊言,在嚴州堂上,全無一語,是又何也?必使徐知府暗中探明,又將通姦騙財坐實,不痛不癢了案。致使老父受辱發怒,老母忍痛耽憂,玉樓抱不白之冤,衙內挨不肖之打,豈作有意醜詆玉樓乎?既令其得安身立命之地,歸棗強便歸棗強耳,何必多此一番醜事乎?吾欲起批書者而問之。

敬濟回家,妻妾詬誶,大姐姐之死,卻在意中。西門慶有甚好女兒,其死也,亦有自取之道焉。月娘往鬧,不但山東風氣如此。予走遍數省,無不皆然,而安徽殆尤甚焉。目錄云「大鬧授官廳」。故作瘦詞,有何意味?按月娘連此兩書大鬧矣。夫鬧其所不當鬧,是為胡鬧,鬧所當鬧,不得謂之鬧也。況泰山之事,若非大鬧,恐將如潘金蓮葡萄架下之大鬧矣。告官伸理,亦是正辨。先定絞罪,旋改徒罪,終歸免罪,銀子只一百兩,便如此得力,何罵霍知縣一至於此也。

此皆信筆直書,不復瞻前顧後,似非以上淫情穢語,寫得細膩風光。無怪閱者,鹹喜看前半部,而不願看後半部,然則此書實導淫之書也,作者不能無罪焉。我之探臆而出,隨處叫破,正是要人細看下半部,以挽回一、二。蓋此書既不能燒盡,板不劈盡,有觸目警心數語,亦可以喚醒幾個聰明人,故不憚如此之諄諄也。閱者諒之。