張回此回總寫金蓮之妒之淫之邪,乃夾一李桂姐、王三官之事,又夾一王姑子、薛姑子之事,便使一片邪淫世界,十分滿足。又見金蓮之行,實伯仲桂姐,而二尼之淫,又深罪月娘也。

此回章法,全是相映。如品玉之先,金蓮起身來,為月娘所譏;後文鬥葉之先,金蓮起身又為月娘所譏是也。品玉時,以春梅代脫衣始,以春梅代穿衣結;斗葉子,以瓶兒同出儀門始,以同瓶兒回房結;又是兩兩相映。黃、安二主事來拜是實,宋御史送禮是虛,又兩兩相映也。

此書至五十回以後,便一節節冷了去。今看他此回,先把後五十回冷局的大頭緒一一題清。如開首金蓮兩舌,伏後文官哥、瓶兒之死;李三、黃四諄諄借帳,伏後文賴帳之由;李桂姐伏王三官、林太太;來保、王六兒飲酒一段,伏後文二人結親,拐財背主之故;郁大姐伏申二姐;品玉伏西門之死;而斗葉子伏敬濟之飄零;二尼講經,伏孝哥之幻化。蓋此一回,又後五十回之樞扭也。

梵僧為諸淫婦而現身,乃王六兒先試,瓶兒次之,金蓮又次之,玉樓、月娘又次之。然則春梅獨遺寵愛乎?不知於金蓮未試之先,已先寫了春梅也。夫必寫梵僧者,非此不能死西門也。必寫金、瓶、梅之試之者,所以極其惡也。而王六兒獨佔頭籌者,又為貪慾喪命地也。

桂姐必寫其私接王三官,所以刺西門之愚也。必寫為之東京求情,蓋為上壽之引線也。夫東京上壽,必用桂姐引者,所以點明桂姐一段公案也。何則?蓋桂姐,西門、月娘之干女也。作者本意寫一趨炎認女之桂姐,蓋特特為趨炎認子之人寫照也。趨炎認子,西門之於蔡京,固此類也。以類引類,必用桂姐,而為女為子之間,亦大可恥矣。況乎王三官,又西門後日之假子也。以三官之假子,配桂姐之干女,又假兄妹干手足也。乃假子終奸干父之干女而不知悔,干父且奸干子之親娘而不知非,身以淫娼浪子為假子女而不羞,已且辱身敗行,又假子於人,而恐不得。其狗彘之行,臭味本自相投,故此回必寫桂姐,為下文東京假子之引,而上文必寫桂姐之趨炎認女也。

上一回寫瓶兒試藥,為後文病源,此文又能於百忙中金蓮品玉內寫一打貓,為官哥死案。文字精細之針線如此。

寫一薛姑子,見得雪月落於空寂,而又一片冷局才動頭也。

詩曰:

羞看鸞鏡惜朱顏,手托香腮懶去眠。

瘦損纖腰寬翠帶,淚流粉面落金鈿。

薄倖惱人愁切切,芳心繚亂恨綿綿。

何時借得東風便,刮得檀郎到枕邊。

話說潘金蓮見西門慶拿了淫器包兒,與李瓶兒歇了,足惱了一夜沒睡,繡旁此妒婦之苦。懷恨在心。到第二日,打聽西門慶往衙門裡去了,老早走到後邊對月娘說:「李瓶兒背地好不說姐姐哩!說姐姐會那等虔婆勢,喬坐衙,別人生日,又要來管。『你漢子吃醉了進我屋裡來,我又不曾在前邊,平白對著人羞我,望著我丟臉兒。交我惱了,走到前邊,把他爹趕到後邊來。落後他怎的也不在後邊,還到我房裡來了?我兩個黑夜說了一夜梯己話兒,張旁金蓮想當然。只有心腸五臟沒曾倒與我罷了。』」繡眉金蓮學瓶兒之言,妙在心思、口角仍是金蓮之言,若平心聽之,原不難辨,但恨聽言者觸於怒而不暇矣。張夾死蕙蓮舊技量,固知寫蕙蓮為瓶兒前車。這月娘聽了,如何不惱!因向大妗子、孟玉樓說:「你們昨日都在跟前看著,張夾一語已得全神。我又沒曾說他甚麼。小廝交燈籠進來,我只問了一聲:『你爹怎的不進來?』小廝倒說:『往六娘屋裡去了。』我便說:『你二娘這裡等著,恁沒槽道,卻不進來!』論起來也不傷他,怎的說我虔婆勢,喬坐衙?我還把他當好人看成,原來知人知面不知心,那裡看人去?張夾所以讒言可畏。乾淨是個綿裡針、肉裡刺的貨,還不知背地在漢子跟前架甚麼舌兒哩!繡眉從認瓶兒為好人中,推勘其不好處,直寫出月娘信讒,一時之轉念,妙不容言。張旁月娘想當然。怪道他昨日決烈的就往前走了。張旁疑心如此。傻姐姐,那怕漢子成日在你屋裡不出門,不想我這心動一動兒。繡旁說不動正是動處。一個漢子丟與你們,張旁可以「兩個」乎?一笑。隨你們去,守寡的不過。張夾又何嘗放過金蓮。想著一娶來之時,賊強人和我門裡門外不相逢,那等怎的過來?」繡旁觸便想到,怨之難忘如此。張夾筆力直穿七札。大妗子在旁勸道:「姑娘罷麼,看孩兒的分上罷!自古宰相肚裡好行船。當家人是個惡水缸兒,好的也放在心裡,歹的也放在心裡。」張夾又對吳大舅好好先生之言。月娘道:「不拘幾時,我也要對這兩句話。張旁著。等我問他,我怎麼虔婆勢,喬做衙?」金蓮慌的沒口子說道:張夾讒人何難看。「姐姐寬恕他罷。張夾既如此,即不必學與月娘矣。知言又何難,在平心以聽之耳。常言大人不責小人過,那個小人沒罪過?繡眉語雖毒,未見太甚,轉生人之疑。他在背地挑唆漢子,俺們這幾個誰沒吃他排說過?張夾又挑玉樓。我和他緊隔著壁兒,要與他一般見識起來,倒了不成!行動只倚著孩兒降人,張夾心事不覺悟出。他還說的好話兒哩!說他的孩兒到明日長大了,有恩報恩,有仇報仇,俺們都是餓死的數兒張夾又是心事。──你還不知道哩!」吳大妗子道:「我的奶奶,那裡有此話說?」繡眉大妗子旁觀甚清。月娘一聲兒也沒言語。張旁太離,故月娘亦不信矣。

常言:路見不平,也有向燈向火。不想西門大姐平日與李瓶兒最好,常沒針線鞋面,李瓶兒不拘好綾羅緞帛就與他,張夾月娘可殺。好汗巾手帕兩三方背地與大姐,銀錢不消說。當日聽了此話,如何不告訴他。李瓶兒正在屋裡與孩子做端午戴的絨線符牌,及各色紗小粽子並解毒艾虎兒。繡旁好點綴。只見大姐走來,李瓶兒讓他坐,又交迎春:「拿茶與你大姑娘吃。」大姐道:「頭裡請你喫茶,你怎的不來?」李瓶兒道:「打發他爹出門,張旁映夜長。我趕早涼與孩子做這戴的碎生活兒來。」大姐道:「有樁事兒,我也不是舌頭,敢來告你說:你沒曾惱著五娘?他對著俺娘,如此這般說了你一篇是非──說你說俺娘虔婆勢,喬做衙。如今俺娘要和你對話哩!你別要說我對你說,交他怪我。張夾又是一個學舌者,可畏可畏。你須預備些話兒打發他。」這李瓶兒不聽便罷,聽了此言,手中拿著那針兒通拿不起來,兩隻胳膊都軟了,半日說不出話來,張旁病根伏此。對著大姐掉眼淚,說道:張夾幾千百斤氣力,方寫得出來。「大姑娘,我那裡有一字兒?昨晚我在後邊,聽見小廝說他爹往我這邊來了,我就來到前邊,催他往後邊去了。再誰說一句話兒來?你娘恁覷我一場,莫不我恁不識好歹,敢說這個話?設使我就說,對著誰說來?也有個下落。」大姐道:「他聽見俺娘說不拘幾時要對這話,他也就慌了。張夾旁觀者清。要是我,你兩個當面鑼對面鼓的對不是!」李瓶兒道:「我對的過他那嘴頭子?張夾瓶兒心事。只憑天罷了。他左右晝夜算計的只是俺娘兒兩個,到明日終久吃他算計了一個去,才是了當。」繡眉人情皆惜瓶兒不能辨,不知瓶兒正妙在不能辨而西門慶始憐之也。若然,則瓶兒智出金蓮上矣,非也。瓶兒性實愚不能辨,非能辨而有不辨之妙,所以往往受金蓮之累也。說畢哭了。張夾又是幾千百斤力氣,寫得此數句。大姐坐著勸了一回,只見小玉來請六娘、大姑娘吃飯。李瓶兒丟下針指,同大姐到後邊,也不曾吃飯,回來房中,倒在床上就睡著了。

西門慶衙門中來家,見他睡,問迎春。迎春道:「俺娘一日飯也還沒吃哩。」慌的西門慶向前問道:「你怎的不吃飯?你對我說。」又見他哭的眼紅紅的,只顧問:「你心裡怎麼的?對我說。」李瓶兒連忙起來,揉了揉眼說道:「我害眼疼,不怎的。今日心裡懶待吃飯。」並不題出一字兒來。張夾守口如瓶,蓋為有寵,不必爭耳。

正是:

滿懷心腹事,盡在不言中。

有詩為證:

莫道佳人總是癡,惺惺伶俐沒便宜。

只因會盡人間事,惹得閒愁滿肚皮。

大姐在後邊對月娘說:「才五娘說的話,我問六娘來。他好不賭身發咒,望著我哭,說娘這般看顧他,他肯說此話!」吳大妗子道:「我就不信。李大姐好個人兒,他怎肯說這等話!」張夾旁觀者清。月娘道:「想必兩個有些小節不足,哄不動漢子,走來後邊,沒的拿我墊舌根。我這裡還多著個影兒哩!」繡眉金蓮之讒,月娘此時已識破矣。猶曰兩個,可見讒人者雖輸亦只平交,亦何憚而不讒人哉!張夾一語已解。大妗子道:「大姑娘,今後你也別要虧了人。不是我背地說,潘五姐一百個不及他。為人心地兒又好,來了咱家恁二三年,要一些歪樣兒也沒有。」張夾盡出瓶兒。

正說著,只見琴童兒背進個藍布大包袱來。月娘問是甚麼,琴童道:「是三萬鹽引。韓夥計和崔本才從關上掛了號來,爹說打發飯與他二人吃,如今兌銀子打包。後日二十,是個好日子,起身,打發他三個往揚州去。」吳大妗子道:「只怕姐夫進來。我和二位師父往他二娘房裡坐去罷。」剛說未畢,只見西門慶掀簾子進來,慌的吳妗子和薛姑子、王姑子往李嬌兒房裡走不迭。早被西門慶看見,問月娘:「那個是薛姑子?賊胖禿淫婦,來我這裡做甚麼!」張夾非正人語,非提刑體。月娘道:「你好恁枉口撥舌,不當家化化的,罵他怎的?他惹著你來?你怎的知道他姓薛?」西門慶道:「你還不知他弄的乾坤兒哩!他把陳參政的小姐吊在地藏庵兒裡和一個小伙偷奸,張旁明知而容其來家,其愚為何如?他知情,受了三兩銀子。事發,拿到衙門裡,被我褪衣打了二十板,交他嫁漢子還俗。他怎的還不還俗?好不好,張夾以法為戲耶,抑得意賣弄耶?可歎。拿來衙門裡再與他幾拶子。」月娘道:「你有要沒緊,恁毀僧謗佛的。他一個佛家弟子,想必善根還在,他平白還甚麼俗?你還不知他好不有道行!」繡旁只聽先人之言。張夾一服生子,善偷胞衣,故月娘喜也。月娘可殺。西門慶道:「你問他有道行一夜接幾個漢子?」月娘道:「你就休汗邪!又討我那沒好口的罵你。」繡眉薛姑之丑,已和盤托出,月娘猶委曲回護,婦人一種偏執之性,覺溺愛、佞佛俱說不著。因問:「幾時打發他三個起身?」西門慶道:「我剛才使來保會喬親家去了,他那裡出五百兩,我這裡出五百兩。二十是個好日子,打發他每起身去罷了。」月娘道:「線鋪子卻交誰開?」張夾不漏。西門慶道:「且交賁四替他開著罷。」說畢,月娘開箱子拿銀子,一面兌了出來,交付與三人,在卷棚內看著打包。每人又兌五兩銀子,交他家中收拾衣裝行李。張夾不漏是末,即前語為下地也。

只見應伯爵走到卷棚裡,看見便問:「哥打包做甚麼?」西門慶因把二十日打發來保等往揚州支鹽去一節告訴一遍。伯爵舉手道:「哥,恭喜!此去回來必得大利。」西門慶一面讓坐,喚茶來吃。因問:「李三、黃四銀子幾時關?」應伯爵道:「也只在這個月裡就關出來了。他昨日對我說,如今東平府又派下二萬香來了,還要問你挪五百兩銀子,接濟他這一時之急。如今關出這批銀子,一分也不動,都抬過這邊來。」張夾接著便來。借債秘訣。西門慶道:「到是你看見,我打發揚州去還沒銀子,問喬親家借了五百兩在裡頭,那討銀子來?」伯爵道:「他再三央及我對你說,一客不煩二主,你不接濟他這一步兒,交他又問那裡借去?」西門慶道:「門外街東徐四鋪少我銀子,我那裡挪五百兩銀子與他罷。」伯爵道:「可知好哩。」正說著,只見平安兒拿進帖兒來,說:「夏老爹家差了夏壽,說請爹明日坐坐。」西門慶看了柬帖,道:「曉得了。」張旁此等筆法,惟此書獨擅其長。伯爵道:「我有樁事兒來報與哥:你知道李桂兒的勾當麼?他沒來?」西門慶道:「他從正月去了,再幾時來?張夾一語,上回無數暗描情節皆出。我並不知道甚麼勾當。」伯爵因說道:「王招宣府裡第三的,原來是東京六黃太尉侄女兒女婿。從正月往東京拜年,老公公賞了一千兩銀子,與他兩口兒過節。張夾與侄婿之禮乃曰賞,可歎。你還不知六黃太尉這侄女兒生的怎麼標緻,上畫兒只畫半邊兒,張夾奇語。也沒恁俊俏相的。張旁比對張二官說金蓮,何如?張夾已刺一人之心矣,故急急尋文嫂也。你只守著你家裡的罷了,每日被老孫、祝麻子、小張閒三四個摽著在院裡撞,把二條巷齊家那小丫頭子齊香兒梳籠了,又在李桂兒家走。張夾王三官則雲第三的。齊香兒則雲小丫頭子。李桂兒則雲在他家走。字字見口角。把他娘子兒的頭面都拿出來當了。氣的他娘子兒家裡上吊。不想前日老公公生日,他娘子兒到東京只一說,老公公惱了,將這幾個人的名字送與朱太尉,朱太尉批行東平府,著落本縣拿人。昨日把老孫、祝麻子與小張閒都從李桂兒家拿的去了。李桂兒便躲在隔壁朱毛頭家過了一夜。今日說來央及你來了。」

西門慶道:「我說正月裡都摽著他走,這裡誰人家這銀子,那裡誰人家銀子。張旁方知賞燈窗文字針線之妙。那祝麻子還對著我搗生鬼。」張夾搗眼熟不知名姓之鬼,非伯爵乎!說畢,伯爵道:「我去罷。等住回只怕李桂兒來,你管他不管他,他又說我來串作你。」西門慶道:「我還和你說,李三,你且別要許他,等我門外討了銀子來,再和你說話。」張夾此語蓋必管李桂兒事也,看者試想便知。伯爵道:「我曉的。」剛走出大門首,只見李桂姐轎子在門首,又早下轎進去了。伯爵去了。張夾四字妙。桂姐伯爵方去。

西門慶正吩咐陳敬濟,交他往門外徐四家催銀子去,只見琴童兒走來道:「大娘後邊請,李桂姨來了。」張旁是干女身份。西門慶走到後邊,只見李桂姐身穿茶色衣裳,也不搽臉,用白挑線汗巾子搭著頭,雲鬟不整,花容淹淡,與西門慶磕著頭哭起來,說道:「爹可怎麼樣兒的,張夾一語得神。恁造化低的營生,正是關著門兒家裡坐,禍從天上來。一個王三官兒,張夾又一語得神。俺每又不認的他。平白的祝麻子、孫寡嘴領了來俺家討茶吃。張夾一推祝孫二人。俺姐姐又不在家,依著我說別要招惹他,那些兒不是,繡眉桂姐到此,只曰『造化低』,曰『平白地』,一字不肯認錯,轉滑強忍之極。俺這媽越發老的韶刀了。張夾再推老鴇。就是來宅裡與俺姑娘做生日的這一日,張旁與上句不連。你上轎來了就是了,張夾兩「就是」,口強辭窮如畫。見祝麻子打旋磨兒跟著,從新又回去,對我說:『姐姐你不出去待他鍾茶兒,卻不難為囂了人?』他便往爹這裡來了。交我把門插了不出來,張夾遁辭如畫。誰想從外邊撞了一夥人來,把他三個不由分說都拿的去了。王三官兒便奪門走了,我便走在隔壁人家躲了。家裡有個人牙兒!才使來保兒來這裡接的他家去。張旁以嬌兒生日為脫卸,見那一日在你家定非接他也。到家把媽諕的魂都沒了,只要尋死。今日縣裡皂隸,又拿著票喝羅了一清早起去了。如今坐名兒只要我往東京回話去。張旁一茶未待,東京已坐名要乎?辭窮如畫。爹,你老人家不可憐見救救兒,卻怎麼樣兒的?娘也替我說說兒。」繡眉桂姐妙在不管人信不信,只一味強辨,全無慚色。既有說者,自有信者,然有良心人自說不出。西門慶笑道:張夾機詐如畫。「你起來。」因問票上還有誰的名字。桂姐道:「還有齊香兒的名字。他梳籠了齊香兒,在他家使錢,他便該當。繡眉只要洗自家清,便不顧推人落水,桂姐狠甚,惡甚,一毫無情。俺家若見了他一個錢兒,就把眼睛珠子吊了;若是沾他沾身子兒,一個毛孔兒裡生一個天皰瘡。」月娘對西門慶道:「也罷,省的他恁說誓剌剌的,你替他說說罷。」張旁干女拜著矣。西門慶道:「如今齊香兒拿了不曾?」桂姐道:「齊香兒他在王皇親宅裡躲著哩。」西門慶道:「既是恁的,你且在我這裡住兩日。我就差人往縣裡替你說去。」就叫書僮兒:「你快寫個帖兒,往縣裡見你李老爹,就說桂姐常在我這裡答應,看怎的免提他罷。」書僮應諾,穿青絹衣服去了。不一時,拿了李知縣回帖兒來。

書僮道:「李老爹說:『多上覆你老爹,別的事無不領命,這個卻是東京上司行下來批文,委本縣拿人,縣裡只拘的人到。既是你老爹分上,我這裡且寬限他兩日。要免提,還往東京上司說去。』」西門慶聽了,只顧沉吟,說道:「如今來保一兩日起身,東京沒人去。」月娘道:「也罷,你打發他兩個先去,存下來保,替桂姐往東京說了這勾當,交他隨後邊趕了去罷。你看諕的他那腔兒。」張夾干女認著了。那桂姐連忙與月娘、西門慶磕頭。繡旁當機。西門慶隨使人叫將來保來,吩咐:「二十日你且不去罷。教他兩個先去。你明日且往東京替桂姐說說這勾當來。見你翟爹,如此這般,好歹差人往衛裡說說。」

桂姐連忙就與來保下禮。慌的來保頂頭相還,說道:「桂姨,我就去。」繡眉籠絡得妙。不獨籠絡來保,並西門慶、月娘俱在其中矣。西門慶一面教書僮兒寫就一封書,致謝翟管家前日曾巡按之事甚是費心,又封了二十兩折節禮銀子,連書交與來保。桂姐便歡喜了,拿出五兩銀子來與來保做盤纏,說道:「回來俺媽還重謝保哥。」西門慶不肯,還了桂姐,教月娘另拿五兩銀子與來保盤纏。桂姐道:「也沒這個道理,我央及爹這裡說人情,又教爹出盤纏。」西門慶道:「你笑話我沒這五兩銀子盤纏了,張旁子弟癡處在此。要你的銀子!」繡眉怕人笑話,是大老官使錢撒漫之根。那桂姐方才收了,向來保拜了又拜,說道:「累保哥,好歹明早起身罷,只怕遲了。」來保道:「我明日早五更就走道兒了。」

於是領了書信,又走到獅子街韓道國家。王六兒正在屋裡縫小衣兒哩,打窗眼看見是來保,張夾文心百曲。忙道:「你有甚說話,請房裡坐。他不在家,往裁縫那裡討衣裳去了,便來也。」便叫錦兒:「還不往對過徐裁家叫你爹去!你說保大爺在這裡。」繡旁好稱呼。來保道:「我來說聲,我明日還去不成,又有樁業障鑽出來,當家的留下,教我往東京替院裡李桂姐說人情去哩。他剛才在爹跟前,再三磕頭禮拜央及我。繡旁墜入桂姐術中矣。明早就起身了。且教韓夥計和崔大官兒先去,我回來就趕了來。」因問:「嫂子,你做的是甚麼?」王六兒道:「是他的小衣裳兒。」來保道:「你教他少帶衣裳。到那去處是出紗羅緞絹的窩兒裡,愁沒衣裳穿!」繡旁豈廉潔之言。張旁此段蓋拐財欺主二回安根也。正說著,韓道國來了。兩個唱了喏,因把前事說了一遍,因說:「我到明日,揚州那裡尋你每?」韓道國道:「老爹吩咐,教俺每馬頭上投經紀王伯儒店裡下。張夾如畫。說過世老爹曾和他父親相交,張旁又照熱結後文。他店內房屋寬廣,下的客商多,放財物不耽心。張旁又照拐財。你只往那裡尋俺每就是了。」來保又說:「嫂子,我明日東京去,你沒甚鞋腳東西捎進府裡,與你大姐去?」王六兒道道:「沒甚麼,只有他爹替他打的兩對簪兒,張夾苗青之物。並他兩雙鞋,起動保叔捎捎進去與他。」於是將手帕包袱停當,遞與來保。一面教春香看菜兒篩酒。婦人連忙丟下生活就放桌兒。來保道:「嫂子,你休費心,我不坐。繡旁寫出老婆作主。我到家還要收拾褡褳,明日早起身。」王六兒笑嘻嘻道:「耶樂,你怎的上門怪人家!夥計家,張旁尚未結親。自恁與你餞行,也該吃鍾兒。」因說韓道國:「你好老實!桌兒不穩,你也撒撒兒,讓保叔坐。只象沒事的人兒一般。」繡眉此家常閒話,似無深意,然非老婆作主人家,決無此語。張旁與初見武二之金蓮一照,兩六兒相對在此。於是拿上菜兒來,斟酒遞與來保,王六兒也陪在旁邊,三人坐定吃酒。

來保吃了幾鐘,說道:「我家去罷。晚了,只怕家裡關門早。」韓道國問道:「你頭口雇下了不曾?」來保道:「明日早雇罷了。鋪子裡鑰匙並帳簿都交與賁四罷了,省的你又上宿去。家裡歇息歇息,好走路兒。」韓道國道:「夥計說的是,我明日就交與他。」王六兒又斟了一甌子,說道:「保叔,你只吃這一鐘,我也不敢留你了。」來保道:「嫂子,你既要我吃,再篩熱著些。」繡眉彼此通家熟分,寫得宛然。張旁親密之甚。那王六兒連忙歸到壺裡,教錦兒炮熱了,傾在盞內,雙手遞與來保,說道:「沒甚好菜兒與保叔下酒。」來保道:「嫂子好說,家無常禮。」拿起酒來與婦人對飲,一吸同干,方才作辭起身。王六兒便把女兒鞋腳遞與他,說道:「累保叔,好歹到府裡問聲孩子好不好,我放心些。」兩口兒齊送出門來。張夾試問看官,此一段為何?乃點出來保、韓道國結親之由也。

不說來保到家收拾行李,第二日起身東京去了。單表這吳大舅前來對西門慶說:「有東平府行下文書來,派俺本衛兩所掌印千戶管工修理社倉,題准旨意,限六月工完,升一級。違限,聽巡按御史查參。姐夫有銀子借得幾兩,工上使用。待關出工價來,一一奉還。」西門慶道:「大舅用多少,只顧拿去。」吳大舅道:「姐夫下顧,與二十兩罷。」一面同進後邊,見月娘說了話,教月娘拿二十兩出來,交與大舅,張夾為吳典恩作襯。又吃了茶。因後邊有堂客,就出來了。月娘教西門慶留大舅大廳上吃酒。正飲酒中間,只見陳敬濟走來,與吳大舅作了揖,就回說:「門外徐四家,稟上爹,還要再讓兩日兒。」西門慶道:「胡說!我這裡等銀子使,照舊還去罵那狗弟子孩兒。」張夾為斗葉子作引。敬濟應諾。吳大舅就讓他打橫坐下,陪著吃酒不題。

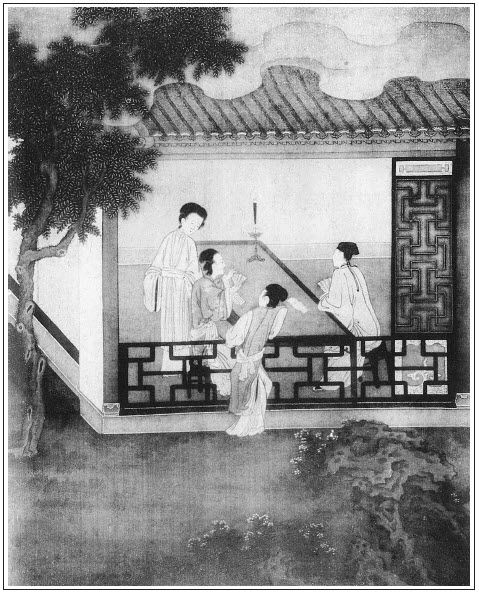

且說後邊大妗子、楊姑娘、李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒、大姐,都伴桂姐在月娘房裡吃酒。先是郁大姐數了一回「張生游寶塔」,放下琵琶。張夾是女先生唱。孟玉樓在旁斟酒遞菜兒與他吃,說道:「賊瞎轉磨的唱了這一日,又說我不疼你。」潘金蓮又大箸子夾塊肉放在他鼻子上,戲弄他頑耍。張夾寫生。桂姐因叫玉簫姐:「你遞過郁大姐琵琶來,等我唱個曲兒與姑奶奶和大妗子聽。」月娘道:「桂姐,你心裡熱剌剌的,不唱罷。」張旁好乾娘。桂姐道:「不妨事。見爹娘替我說人情去了,我這回不焦了。」孟玉樓笑道:「李桂姐倒還是院中人家娃娃,做臉兒快。頭裡一來時,把眉頭忔㥮著,焦的茶兒也吃不下去。繡旁補出愁容。這回說也有,笑也有。」張夾為山洞作引。當下桂姐輕舒玉指,頓撥冰弦,唱了一回。

正唱著,只見琴童兒收進家活來。月娘便問道:「你大舅去了?」琴童兒道:「大舅去了。」吳大妗子道:「只怕姐夫進來,我每活變活變兒。」琴童道:「爹往五娘房裡去了。」這潘金蓮聽見,就坐不住,趨趄著腳兒只要走,又不好走的。繡眉若無心,竟走何妨,一有心便告難如此,可見身世之難,皆心所造。張旁妙。月娘也不等他動身,就說道:「他往你屋裡去了,你去罷。省的你欠肚兒親家是的。」繡旁月娘嘴亦狠。那潘金蓮嚷:「可可兒的──」起來,口兒裡硬著,那腳步兒且是去的快。張夾寫品玉,卻如此上場,妙絕。來到房裡,西門慶已是吃了胡僧藥,教春梅脫了衣裳,張夾然則春梅又先試了也。在床上帳子裡坐著哩。金蓮看見笑道:「我的兒!今日好呀,不等你娘來就上床了。俺每在後邊吃酒,被李桂姐唱著,灌了我幾鍾好的。獨自一個兒,黑影子裡,一步高一步低,不知怎的走來了。」繡眉自家寫出歸房急情。叫春梅:「你有茶倒甌子我吃。」張夾總為春梅先試藥,暗中工夫作地也,豈是寫金蓮吃酒。那春梅真個點了茶來。金蓮吃了,努了個嘴與春梅,那春梅就知其意。繡旁二人相合在此。那邊屋裡早已替他熱下水,婦人抖些檀香白礬在裡面,繡旁罪過。洗了牝。張夾未寫西門之玉,先寫金蓮之牝,蓋玉是簇新改過,牝亦當一番刷洗也。就燈下摘了頭,止撇著一根金簪子,拿過鏡子來,從新把嘴唇抹了脂胭,口中噙著香茶,張夾好工夫,然則與牝一時刷洗也。走過這邊來。春梅床頭上取過睡鞋來與他換了,帶上房門出去。這婦人便將燈台挪近旁邊桌上放著,一手放下半邊紗帳子來,褪去紅褲,張眉描摹「一手」二字,妙絕。言其一手下帳,一手脫褲,一面兩腳早已上床矣。情景如畫。露出玉體。西門慶坐在枕頭上,那話帶著兩個托子,一霎弄的大大的與他瞧。婦人燈下看見,諕了一跳──一手揝不過來,張旁一見便揝也。紫巍巍,沉甸甸──便暱瞅了西門慶一眼,說道:「我猜你沒別的話,已定吃了那和尚藥,繡眉他人俱問,只金蓮一猜便著,妙。弄聳的恁般大,一味要來奈何老娘。張夾吃春方者,大抵此意。好酒好肉,王里長吃的去。你在誰人跟前試了新,這回剩了些殘軍敗將,繡眉妙語,聞所未聞。才來我這屋裡來了。張旁後文新試綾帶,特為此處刺目。俺每是雌剩𩫻𩫵㒲的?你還說不偏心哩!嗔道那一日我不在屋裡,三不知把那行貨包子偷的往他屋裡去了。原來晚夕和他幹這個營生,張旁深想,無限醋意。他還對著人撇清搗鬼哩。你這行貨子,乾淨是個沒挽回的三寸貨。想起來,一百年不理你才好。」西門慶笑道:「小淫婦兒,你過來。你若有本事,把他咂過了,我輸一兩銀子與你。」婦人道:「汗邪了你了。你吃了甚麼行貨子,我禁的過他!」於是把身子斜嚲在衽席之上,雙手執定那話,用朱唇吞裹。說道:「好大行貨子,把人的口也撐的生疼的。」張夾牝未試而口先試矣。說畢,出入鳴咂。或舌尖挑弄蛙口,舐其龜弦;或用口噙著,往來哺摔;或在粉臉上擂晃,百般摶弄,那話越發堅硬𢳥掘起來。張夾三「或」字,下加一「百般」字,描畫矣。品玉正文。

西門慶垂首窺見婦人香肌掩映於紗帳之內,纖手捧定毛都魯那話,往口裡吞放,張旁數字將三「或」字句出。燈下一往一來。不想旁邊蹲著一個白獅子貓兒,看見動彈,不知當做甚物件兒,撲向前,用爪兒來撾。繡眉此處人只知其善生情設色,作一回戲笑,不知已冷,冷伏雪獅子之脈矣。非細心人,不許讀此。張夾此處卻為死官哥作線處,乃寫一千里之線。,豈是凡手能到。這西門慶在上,又將手中拿的灑金老鴉扇兒,只顧引逗他耍子。被婦人奪過扇子來,把貓盡力打了一扇靶子,打出帳子外去了。暱向西門慶道:「怪發訕的冤家!緊著這扎扎的不得人意,又引逗他恁上頭上臉的,一時間撾了人臉卻怎的?好不好我就不幹這營生了。」西門慶道:「怪小淫婦兒,會張致死了!」婦人道:「你怎不叫李瓶兒替你咂來?我這屋裡盡著教你掇弄。不知吃了甚麼行貨子,咂了這一日,益發咂的沒些事兒。」張夾已完題面品玉公案。西門慶於是向汗巾上小銀盒兒裡,用挑牙挑了些粉紅膏子藥兒,抹在馬口內,仰臥於上,教婦人騎在身上。婦人道:「等我搧著,你往裡放。」龜頭昂大,濡研半晌,僅沒龜稜。婦人在上,將身左右捱擦,張旁又為後來喪命一回作照。似有不勝隱忍之態。因叫道:「親達達,裡邊緊澀住了,好不難捱。」一面用手摸之,窺見麈柄已被牝戶吞進半截,撐的兩邊皆滿。婦人用唾津塗抹牝戶兩邊,已而稍寬滑落,頗作往來,一舉一坐,漸沒至根。張夾是婦人用力。婦人因向西門慶說:「你每常使的顫聲嬌,在裡頭只是一味熱癢不可當,怎如和尚這藥,使進去,從子宮冷森森直掣到心上,這一回把渾身上下都酥麻了。我曉的今日死在你手裡了。張旁不知反死在卿手內。反照後文。好難捱忍也!」繡眉他人只蠢蠢然知快活而已,到金蓮便有許多賞鑒評品,妙人,妙人。西門慶笑道:「五兒,我有個笑話兒說與你聽張夾又作一間。──是應二哥說的:一個人死了,閻王就拿驢皮披在身上,教他變驢。落後判官查簿籍,還有他十三年陽壽,又放回來了。他老婆看見渾身都變過來了,只有陽物還是驢的,未變過來,那人道:『我往陰間換去。』他老婆慌了,說道:『我的哥哥,你這一去,只怕不放你回來怎了?等我慢慢兒的挨罷。』」婦人聽了,笑將扇把子打了一下子,說道:「怪不的應花子的老婆挨慣了驢的行貨。磣說嘴的賊,我不看世界,這一下打的你……」

兩個足纏了一個更次,西門慶精還不過。他在下面合著眼,由著婦人蹲踞在上極力抽提,提的龜頭刮答刮答怪響。提夠良久,又掉過身子去,朝向西門慶。西門慶雙手舉其股,沒稜露腦而提之,往來甚急。西門慶雖身接目視,而猶如無物。良久,婦人情急,轉過身子來,張夾止用「吊過」、「轉過」,將淫態淫情寫盡。兩手摟定西門慶脖項,合伏在身上,舒舌頭在他口裡,那話直抵牝中,只顧揉搓,沒口子叫:「親達達,罷了,五兒㒲死了!」

須臾,一陣昏迷,舌尖冰冷。洩訖一度,西門慶覺牝中一股熱氣直透丹田,張旁為西門流血作照。心中翕翕然,美快不可言也。已而,淫津溢出,婦人以帕抹之。兩個相摟相抱,交頭疊股,鳴咂其舌,那話通不拽出來。睡的沒半個時辰,婦人淫情未定,爬上身去,兩個又幹起來。婦人一連丟了兩遭身子,亦覺稍倦。西門慶只是佯佯不採,暗想胡僧藥神通。看看窗外雞鳴,東方漸白,婦人道:「我的心肝,你不過卻怎樣的?到晚夕你再來,等我好歹替你咂過了罷。」張夾又找品玉文字。西門慶道:「就咂也不得過。管情只一樁事兒就過了。」張旁為夜干後庭花伏筆。婦人道:「告我說是那一樁兒?」西門慶道:「法不傳六耳,張夾也不是六耳,須看清。等我晚夕來對你說。」

早晨起來梳洗,春梅打發穿上衣裳。張夾一篇金蓮品玉文字,卻用春梅脫衣裳穿衣裳作起結。韓道國、崔本又早外邊伺候。西門慶出來燒了紙,打發起身。交付二人兩封書:「一封到揚州馬頭上,投王伯儒店裡下;這一封就往揚州城內抓尋苗青,問他的事情下落,快來回報我。如銀子不夠,我後邊再教來保捎去。」崔本道:「還有蔡老爹書沒有?」西門慶道:「你蔡老爹書還不曾寫,教來保後邊稍了去罷。」二人拜辭,上頭口去了,不在話下。

西門慶冠帶了,就往衙門中來與夏提刑相會,道及昨承見招之意。夏提刑道:「今日奉屈長官一敘,再無他客。」發放已畢,各分散來家。只見一個穿青衣皂隸,騎著快馬,夾著氈包,走的滿面汗流。到大門首,問平安:「此是提刑西門老爹家?」平安道:「你是那裡來的?」那人即便下馬作揖,說:「我是督催皇木的安老爹差來,送禮與老爹。俺老爹與管磚廠黃老爹,如今都往東平府胡老爹那裡吃酒,順便先來拜老爹,看老爹在家不在。」平安道:「有帖兒沒有?」那人向氈包內取出,連禮物都遞與平安。平安拿進去與西門慶看,見禮帖上寫著浙綢二端,湖綿四斤,香帶一束,古鏡一圓。吩咐:「包五錢銀子,拿回帖打發來人,就說在家拱候老爹。」那人急急去了。

西門慶一面預備酒菜,等至日中,二位官員喝道而至,乘轎張蓋甚盛。先令人投拜帖,一個是「侍生安忱拜」,一個是「侍生黃葆光拜」。都是青雲白鷴補子,烏紗皂履,下轎揖讓而入。西門慶出大門迎接,至廳上敘禮,各道契闊之情,分賓主坐下:黃主事居左,安主事居右,西門慶主位相陪。先是黃主事舉手道:「久仰賢名芳譽,學生遲拜。」西門慶道:「不敢!辱承老先生先施枉駕,當容踵叩。敢問尊號?」安主事道:「黃年兄號泰宇,取『履泰定而發天光』之意。」黃主事道:「敢問尊號?」西門慶道:「學生賤號四泉,──因小莊有四眼井之說。」繡眉寫西門慶市井口談,令人絕倒。張夾四井者,市井也。明明說出,卻都混混看過。安主事道:「昨日會見蔡年兄,說他與宋松原都在尊府打攪。」張夾寫出垂涎之意。西門慶道:「因承雲峰尊命,又是敝邑公祖,敢不奉迎!小價在京已知鳳翁榮選,未得躬賀。」又問:「幾時起身府上來?」安主事道:「自去歲尊府別後,到家續了親,過了年,正月就來京了。選在工部,備員主事。欽差督運皇木,前往荊州,道經此處,敢不奉謁!」西門慶又說:「盛儀感謝不盡。」說畢,因請寬衣,令左右安放桌席。黃主事就要起身,安主事道:「實告:我與黃年兄,如今還往東平胡太府那裡赴席,因打尊府過,敢不奉謁。容日再來取擾。」西門慶道:「就是往胡公處,去路尚遠,縱二公不餓,其如從者何?學生敢不具酌,只備一飯在此,以犒從者。」於是先打發轎上攢盤。廳上安放桌席。珍羞異品,極時之盛,就是湯飯點心、海鮮美味,一齊上來。西門慶將小金鐘,每人只奉了三杯,連桌兒抬下去,管待親隨家人吏典。少傾,兩位官人拜辭起身,安主事因向西門慶道:「生輩明日有一小東,奉屈賢公到我這黃年兄同僚劉老太監莊上一敘,未審肯命駕否?」西門慶道:「既蒙寵招,敢不趨命!」說畢,送出大門,上轎而去。

只見夏提刑差人來邀。西門慶說道:「我就去。」一面吩咐備馬,走到後邊換了冠帶衣服,出來上馬。玳安、琴童跟隨,排軍喝道,逕往夏提刑家來。到廳上敘禮,說道:「適有工部督催皇木安主政和磚廠黃主政來拜,留坐了半日,方才去了。不然,也來的早。」說畢,讓至大廳,上面設放兩張桌席,讓西門慶居左,其次就是西賓倪秀才。繡旁伏。座間因敘話問道:「老先生尊號?」倪秀才道:「學生賤名倪鵬,字時遠,號桂巖,見在府庠備數,在我這東主夏老先生門下,設館教習賢郎大先生舉業。友道之間,實有多愧。」說話間,兩個小優兒上來磕頭,彈唱飲酒不題。

且說潘金蓮從打發西門慶出來,直睡到晌午才爬起來。張旁一語寫盡狂淫。甫能起來,又懶待梳頭。恐怕後邊人說他,月娘請他吃飯也不吃,只推不好。大後晌才出房門,繡眉一種風流睏倦情態,寫得懨懨在目。來到後邊。月娘因西門慶不在,要聽薛姑子講說佛法,演頌金剛科儀。在明間內安放一張經桌兒,焚下香。薛姑子與王姑子兩個對坐,妙趣、妙鳳兩個徒弟張夾洩向縫中,豈不成趣。立在兩邊,接念佛號。大妗子、楊姑娘、吳月娘、李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒、孫雪娥和李桂姐眾人,一個不少,都在跟前圍著他坐的,聽他演誦。先是,薛姑子道:

蓋聞電光易滅,石火難消。落花無返樹之期,逝水絕歸源之路。畫堂繡閣,命盡有若長空;張旁金蓮輩死矣。極品高官,祿絕猶如作夢。張旁西門死矣。黃金白玉,空為禍患之資;紅粉輕衣,總是塵勞之費。妻孥無百載之歡,黑暗有千重之苦。張旁六房俱虛,幻化亦假。一朝枕上,命掩黃泉。青史揚虛假之名,黃土埋不堅之骨。張旁千古同慨。田園百頃,其中被兒女爭奪;綾錦千箱,死後無寸絲之分。青春未半,而白髮來侵;賀者才聞,而吊者隨至。繡眉讀數語,令人修行不及,為歡不及。奈何,奈何!苦,苦,苦!氣化清風塵歸土。點點輪迴喚不回,改頭換面無遍數。南無盡虛空遍法界,過去未來佛法僧三寶。

無上甚深微妙法,百千萬劫難遭遇。

我今見聞得受持,願解如來真實義。

王姑子道:「當時釋迦牟尼佛,乃諸佛之祖,釋教之主,如何出家?願聽演說。」薛姑子便唱《五供養》:

釋迦佛,梵王子,捨了江山雪山去,割肉喂鷹鵲巢頂。只修的九龍吐水混金身,才成南無大乘大覺釋迦尊。

王姑子又道:「釋迦佛既聽演說,當日觀音菩薩如何修行,才有莊嚴百化化身,有大道力?願聽其說──」薛姑子正待又唱,只見平安兒慌慌張張走來說道:張旁忽然撇去,筆力絕不由人。「巡按宋爺差了兩個快手、一個門子送禮來。」月娘慌了,說道:「你爹往夏家吃酒去了,誰人打發他?」正說著,只見玳安兒回馬來家,放進氈包來,說道:「不打緊,等我拿帖兒對爹說去。教姐夫且請那門子進來,管待他些酒飯兒著。」繡眉玳安畢竟有正景,有主意。後之能為小員外者,非盡僥倖。這玳安交下氈包,拿著帖子,騎馬雲飛般走到夏提刑家,如此這般,說巡按宋老爺送禮來。西門慶看了帖子,上寫著「鮮豬一口,金酒二尊,公紙四刀,小書一部」,下書「侍生宋喬年拜」。連忙吩咐:「到家交書僮快拿我的官銜雙摺手本回去,門子答賞他三兩銀子、兩方手帕,抬盒的每人與他五錢。」玳安來家,到處尋書僮兒,那裡得來?急的隻牛回磨轉。陳敬濟又不在,交傅夥計陪著人吃酒,玳安旋打後邊討了手帕、銀子出來,又沒人封,自家在櫃上彌封停當,叫傅夥計寫了,大小三包。因向平安兒道:「你就不知往那去了?」平安道:「頭裡姐夫在家時,他還在家來。落後姐夫往門外討銀子去了,他也不見了。」玳安道:「別要題,一定秫秫小廝在外邊胡行亂走的,養老婆去了。」正在急皂之間,只見陳敬濟與書僮兩個,疊騎騾子才來,被玳安罵了幾句,教他寫了官銜手本,打發送禮人去了。玳安道:「賊秫秫小廝,仰𢵞著掙了,合蓬著去。繡旁寫得恰好。爹不在,家裡不看,跟著人養老婆兒去了。爹又沒使你和姐夫門外討銀子,你平白跟了去做甚麼!看我對爹說不說!」書僮道:「你說不是,我怕你?你不說就是我的兒。」繡旁寫出大膽。玳安道:「賊狗攮的秫秫小廝,你賭幾個真個?」走向前,一個潑腳撇翻倒,兩個就骨碌成一塊了。那玳安得手,吐了他一口唾沫才罷了。說道:「我接爹去,等我來家和淫婦算帳。」騎馬一直去了。張夾兩寫書僮、玳安相罵,見二人同寵,而一春花一秋實也。

月娘在後邊,打發兩個姑子吃了些茶食,又聽他唱佛曲兒,宣念偈子。那潘金蓮不住在旁先拉玉樓不動,又扯李瓶兒,又怕月娘說。月娘便道:「李大姐,他叫你,你和他去不是。省的急的他在這裡恁有㓦劃沒是處的。」那李瓶兒方才同他出來。被月娘瞅了一眼,說道:「拔了蘿蔔地皮寬。張旁月娘已與金蓮疏矣。交他去了,省的他在這裡跑兔子一般。原不是聽佛法的人。」繡眉金蓮之動,玉樓之靜,月娘之憎,瓶兒之隨,人各一心,心各一口,各說各是,都為寫出。張夾敬濟斗葉,又是如此上場,特與上文作對,蓋此回是雙關文字也。

這潘金蓮拉著李瓶兒走出儀門,因說道:「大姐姐好幹這營生,你家又不死人,平白交姑子家中宣起捲來了。都在那裡圍著他怎的?張夾月娘之惡,數語道盡。咱們出來走走,就看看大姐在屋裡做甚麼哩。」於是一直走出大廳來。只見廂房內點著燈,大姐和敬濟正在裡面絮聒,說不見了銀子。被金蓮向窗欞上打了一下,說道:「後面不去聽佛曲兒,兩口子且在房裡拌的甚麼嘴兒?」陳敬濟出來,看見二人,說道:「早是我沒曾罵出來,原是五娘、六娘來了。請進來坐。」金蓮道:「你好膽子,罵不是!」張夾針尖相對。進來見大姐正在燈下納鞋,說道:「這咱晚,熱剌剌的,還納鞋?」因問:「你兩口子嚷的是些甚麼?」陳敬濟道:「你問他。爹使我門外討銀子去,他與了我三錢銀子,就教我替他捎銷金汗巾子來。不想到那裡,袖子裡摸銀子沒了,不曾捎得來。來家他說我那裡養老婆,和我嚷罵了這一日,急的我賭身發咒。不想丫頭掃地,地下拾起來。他把銀子收了不與,還教我明日買汗巾子來。繡眉大姐既無容,又無情,徒以父母之勢降伏其夫,豈婦道哉!後之不得其死,有由然矣。你二位老人家說,卻是誰的不是?」那大姐便罵道:「賊囚根子,別要說嘴。你不養老婆,平白帶了書僮兒去做甚麼?剛才教玳安甚麼不罵出來!想必兩個打伙兒養老婆去來。去到這咱晚才來,你討的銀子在那裡?」金蓮問道:「有了銀子不曾?」大姐道:「剛才丫頭掃地,拾起來,我拿著哩。」金蓮道:「不打緊處。我與你些銀子,明日也替我帶兩方銷金汗巾子來。」李瓶兒便問:「姐夫,門外有,也捎幾方兒與我。」敬濟道:「門外手帕巷有名王家,專一發賣各色改樣銷金點翠手帕汗巾兒,隨你要多少也有。你老人家要甚麼顏色,銷甚花樣,早說與我,明日都替你一齊帶的來了。」李瓶兒道:「我要一方老黃銷金點翠穿花鳳的。」敬濟道:「六娘,老金黃銷上金不現。」李瓶兒道:「你別要管我。我還要一方銀紅綾銷江牙海水嵌八寶兒的,又是一方閃色芝麻花銷金的。」張夾總襯瓶兒為人。敬濟便道:「五娘,你老人家要甚花樣?」金蓮道:「我沒銀子,只要兩方兒夠了。要一方玉色綾瑣子地兒銷金的。」敬濟道:「你又不是老人家,白剌剌的,要他做甚麼?」金蓮道:「你管他怎的!戴不的,等我往後有孝戴。」繡眉咒人。敬濟道:「那一方要甚顏色?」金蓮道:「那一方,我要嬌滴滴紫葡萄顏色四川綾汗巾兒。上銷金間點翠,十樣錦,同心結,方勝地兒──一個方勝兒裡面一對兒喜相逢,兩邊欄子兒,都是纓絡珍珠碎八寶兒。」張旁與王婆所掏出之汗巾特特一對,下接二人得手也。敬濟聽了,說道:「耶樂,耶樂!再沒了?『賣瓜子兒打開箱子打嚏噴──瑣碎一大堆』。」金蓮道:「怪短命,有錢買了稱心貨,隨各人心裡所好,你管他怎的!」李瓶兒便向荷包裡拿出一塊銀子兒,遞與敬濟,說:「連你五娘的都在裡頭了。」金蓮搖著頭兒說道:「等我與他罷。」繡旁又受了,又不服氣。李瓶兒道:「都一答交姐夫捎了來,那又起個窖兒!」敬濟道:「就是連五娘的,這銀子還多著哩。」一面取等子稱稱,一兩九錢。李瓶兒道:「剩下的就與大姑娘捎兩方來。」大姐連忙道了萬福。張夾又找上一回。金蓮道:「你六娘替大姐買了汗巾兒,把那三錢銀子拿出來,你兩口兒斗葉兒,賭了東道罷。繡眉夫妻輸贏都要拿出來,何必賭?騙法妙甚。少,便叫你六娘貼些兒出來,繡旁還不饒他,惡人。明日等你爹不在,買燒鴨子、白酒咱每吃。」敬濟道:「既是五娘說,拿出來。」張夾此句卻是寫大姐。大姐遞與金蓮,金蓮交付與李瓶兒收著。拿出紙牌來,燈下大姐與敬濟鬥。金蓮又在旁替大姐指點,登時贏了敬濟三掉。忽聽前邊打門,西門慶來家,金蓮與李瓶兒才回房去了。張夾寫盡心事。敬濟出來迎接西門慶回了話,說徐四家銀子,後日先送二百五十兩來,餘者出月交還。西門慶罵了幾句,酒帶半酣,也不到後邊,逕往金蓮房裡來。正是:

自有內事迎郎意,何怕明朝花不開。

文回

一

此本看完。書架上書皆看過多遍者,少泉帶來之《西遊補》,《後水滸》,《紅樓夢補》,亦俱曾寓目者。且系洋板,懶於翻閱。此種亦不耐屢看,然其好卻不可埋沒。獨不可解者,凡事不曾經過,言之斷不能親切如此。若謂想當然耳,恐終日沉思,亦思不到如此細膩也。是作者亦西門慶也,閱而以為然者,亦一西門慶也。但西門慶與西門慶不同耳,不存西門之心,不作西門之惡,不貪金蓮之淫,不受金蓮之惑,閨門之中,更有甚於畫眉者。閱者直可與作者心心相應,正不必嗤其肆口妄談,若所謂二才子、三才子、七、八、九、十才子者,千金小姐,知書達禮,十五、六歲,一見俊俏小伙,便想許定終身。斯真狗屁牛屎,為此書之大罪人也。。

二

文禹門又云:天下事數見不鮮,久則生厭。不知男女之事,亦有厭時否?對曰:有。厭在人而不在事,厭在事則視乎其人。大凡美麗之足以動人者,全在不即不離,若隱若現之間。一切脂粉翠黛,珠玉簪環,錦繡衣裳,裙衫襪履,皆所以助婦女顏色者也。果使盡去其粉飾,止存其面目,雖冰肌玉骨,藕臂柳腰,亦可生人憐惜,惑人心神,久而久之,不倦之倦,未必不棄之不顧,難免見異思遷。《聊齋·恆娘》傳中「厭故喜新,重難輕易」二語盡之矣。此厭在人也。

至若疾病相纏,才力不支,奔波莫定,窮困無聊,此則迫於不能,並非出於不願也。乃有丹田水滿,慾海不波,寸池冰寒,相火滅盡,此又學識兼到,閱歷已深,先存不可之思,漸臻不肯之域,其或老之將至,求壽方殷,悔之已深,改過不吝,經多見廣,追求不過如斯,痛巨創深,畏懼時妨不免,此則厭在事也。其人固不易逢,然而其權在我,懸明鏡看穿真假,揮慧劍斬斷糾纏。庶幾廣大兩間,容留久住,麼麼二豎,回□潛逃,未□非榮榮上焉者也。

若西門慶者,陷溺恚沉,安能援手?罪孽深重,不得回頭。

品玉者早與輸金者現報於生前,而死後更可想矣。昔有老人置二妾,請其友命名。友曰:一名忠娘,一名孝娘。老人曰:何如此莊重也。友曰:豈不聞《千字文》有言乎?孝當竭力,忠則盡命。是雖笑談,亦足發人猛省。

按:前評寫於光緒五年(1879)八月初四日。後評寫於光緒六年(1880)正月二十九日。