張回此回特寫愛月,卻特與桂姐相映,見此時有月無花,一片寒冷天氣也。始鄭鴇出迎,何異李鴇;愛香出迎,何異李桂卿。伯爵幫襯,不減昔日李家之伯爵;此日之架兒,猶是昔日之踢行頭者,蓋寫一月姐,又特特與桂姐相犯也。

桂姐後有瓶兒之約,月姐後有林氏之歡,又遙遙相映。

王姑子與薛姑子一嚷,則上文印經、遺囑、唸經、月娘與金蓮前後吃符藥,一總結住,下抽筆單寫金蓮,為壬子日相爭之線也。然則二尼,又起釁之由歟!

前後回內,凡寫黃、安諸人來拜,必用西門赴席時夾寫。蓋諸人來拜,無非襯西門之熱,即幾回內煩擺酒,亦無非襯西門之趨奉,非意在諸人也。意不在之人,而必寫之,見用為襯疊花樣之人,故不妨夾寫,然必夾寫,乃能襯出也。

桂姐文中,踢行頭何等熱鬧。架兒等人,此回卻用一喝即散,蓋月兒此回過線,下文即拿聶越兒等人也。

月兒與銀姐合夥,而伯爵一戲,即用葵軒數語點明一部內寫諸娼妓之故,蓋辱西門慶、月娘與娼妓、鴇兒、忘八,皆聲應氣求也。

伯爵戲銜玉臂,與出洞一戲,遙遙相映,卻自是兩樣心事。桂姐愈見其疏,月兒愈見其密也。

桂姐家必著丫頭看西門出院,恐往吳銀兒家去,月兒亦必叫鄭春送西門到家,兩兩遙對。益信此文與桂姐相犯,蓋月姐亦恐到銀兒家也。

桂姐為月娘之女,月下桂也。今月兒奪桂兒之寵,引林氏之媒,明言桂已飄零,月非秋月。蓋雪後之明蟾,獨照空林,大是淒切之情。

玳安兒,蝶使也。於蝴蝶巷一映出,於此處訪蜂媒,又一映出也。

詞曰:

鍾情太甚,到老也無休歇。月露煙雲都是態,況與玉人明說。軟語叮嚀,柔情婉戀,熔盡肝腸鐵。岐亭把盞,水流花謝時節。

──右調《翠雲吟半》

話說西門慶與李瓶兒燒紙畢,歸潘金蓮房中歇了一夜。到次日,先是應伯爵家送喜面來。落後黃四領他小舅子孫文相,宰了一口豬、一罈酒、兩隻燒鵝、四隻燒雞、兩盒果子來與西門慶磕頭。西門慶再三不受,黃四打旋磨兒跪著說:「蒙老爹活命之恩,舉家感激不淺。無甚孝順,些微薄禮,與老爹賞人,如何不受!」推阻了半日,西門慶止受豬酒:「留下送你錢老爹罷。」黃四道:「既是如此,難為小人一點窮心,無處所盡。」只得把羹果抬回去。又請問:「老爹幾時閒暇?小人問了應二叔,裡邊請老爹坐坐。」張夾一回正意為此。西門慶道:「你休聽他哄你哩!又費煩你,不如不央我了。」那黃四和他小舅子千恩萬謝出門去了。

到十一月初一日,西門慶往衙門中回來,又往李知縣衙內吃酒去,月娘獨自一人,素妝打扮,張夾細。坐轎子往喬大戶家與長姐做生日,都不在家。到後晌,有庵裡薛姑子,聽見月娘許下他初五日唸經拜《血盆懺》,於是悄悄瞞著王姑子,買了兩盒禮物來見月娘。月娘不在家,李嬌兒、孟玉樓留他喫茶,說:「大姐姐往喬親家做生日去了。你須等他來,他還和你說話哩。」那薛姑子就坐住了。潘金蓮思想著玉簫告他說,張夾必用玉蕭。月娘吃了他的符水藥才坐了胎氣,又見西門慶把奶子要了,恐怕一時奶子養出孩子來,攙奪了他寵愛。張夾是瓶兒後身。於是把薛姑子讓到前邊他房裡,悄悄央薛姑子,與他一兩銀子,替他配坐胎氣符藥,不在話下。

到晚夕,等的月娘回家,留他住了一夜。次日,問西門慶討了五兩銀子經錢寫法與他。這薛姑子就瞞著王姑子、大師父,張夾賊禿。到初五日早請了八眾女僧,在花園卷棚內建立道場,諷誦《華嚴》、《金剛》經咒,禮拜《血盆》寶懺。晚夕設放焰口施食。那日請了吳大妗子、花大嫂並官客吳大舅、應伯爵、溫秀才吃齋。尼僧也不動響器,只敲木魚,擊手馨,唸經而已。

那日伯爵領了黃四家人,具帖初七日在院中鄭愛月兒家置酒請西門慶。西門慶看了帖兒,笑道:「我初七日不得閒,張西村家吃生日酒。倒是明日空閒。」繡眉大老官口氣皆然。問還有誰,伯爵道:「再沒人。只請了我與李三相陪哥,又叫了四個女兒唱《西廂記》。」西門慶吩咐與黃四家人齋吃了,打發回去,改了初六。伯爵便問:「黃四那日買了分甚麼禮來謝你?」西門慶如此這般:「我不受他的,再三磕頭禮拜,我只受了豬酒。添了兩疋白鷴紵絲、兩疋京緞、五十兩銀子,謝了龍野錢公了。」伯爵道:「哥,你不接錢儘夠了,這個是他落得的。少說四疋尺頭值三十兩銀子,那二十兩,那裡尋這分上去?便益了他,救了他父子二人性命!」當日坐至晚夕方散。西門慶向伯爵說:「你明日還到這邊。」伯爵說:「我知道。」作別去了。八眾尼僧直亂到一更多,方才道場圓滿,焚燒箱庫散了。

至次日,西門慶早往衙門中去了。且說王姑子打聽得知,大清早晨走來,說薛姑子攬了經去,要經錢。張夾妙甚,明點月娘之愚。月娘怪他道:「你怎的昨日不來?他說你往王皇親家做生日去了。」王姑子道:「這個就是薛家老淫婦的鬼。張夾是多心經。他對著我說咱家挪了日子,張夾是誑語戒。到初六唸經。難道經錢他都拿的去了,一些兒不留下?」月娘道:「還等到這咱哩?未曾唸經,經錢寫法就都找與他了。早是我還與你留下一疋襯錢布在此。」教小玉連忙擺了些昨日剩下的齋食與他吃了,把與他一疋藍布。這王姑子口裡喃喃吶吶罵道:「這老淫婦,他印造經,賺了六娘許多銀子。原說這個經兒,咱兩個使,你又獨自掉攬的去了。」繡眉如此功德,能免罪過足矣。三姑六婆處心設慮,大抵如是。讀此可作有家冰鑒。張夾寫惡尼正隱刺月娘。月娘道:「老薛說你接了六娘《血盆經》五兩銀子,你怎的不替他念?」張夾寫月娘深心,可恨。王姑子道:「他老人家五七時,我在家請了四位師父,念了半個月哩。」月娘道:「你念了,怎的掛口兒不對我題?你就對我說,我還送些襯施兒與你。」那王姑子便一聲兒不言語,訕訕的坐了一回,繡眉道著心病,便開口不得,畢竟佛門弟子,良心不昧。往薛姑子家嚷去了。張夾觀此知月娘非真好佛。乃明知其假而資為燒香安胎諸奸計請教他耳。婦人中真有此等權詐奸險者。正是:

佛會僧尼是一家,法輪常轉度龍華。

此物只好圖生育,枉使金刀剪落花。

卻說西門慶從衙門中回來,吃了飯,應伯爵又早到了。盔的新緞帽,沉香色𧜽褶,粉底皂靴,繡眉伯爵來往太熟,從此忽又妝點一番,便見運筆不死。張夾襯出黃四之謝。向西門慶聲喏,說:「這天也有晌午,好去了。他那裡使人邀了好幾遍了。」西門慶道:「咱今邀葵軒同走走去。」使王經:「往對過請你溫師父來。」王經去不多時,回說:「溫師父不在家,望朋友去了。」張旁冷已極矣。張夾此為明伏之筆。伯爵便說:「咱等不的他。秀才家有要沒緊望朋友,知多咱來?倒沒的誤了勾當。」西門慶吩咐琴童:「備黃馬與應二爹騎。」伯爵道:「我不騎。你依我:省的搖鈴打鼓,張夾為下作地。我先走一步兒,你坐轎子慢慢來就是了。」西門慶道:「你說的是,你先行罷。」那伯爵舉手先走了。

西門慶吩咐玳安、琴童、四個排軍,收拾下暖轎跟隨。才待出門,忽平安兒慌慌張張從外拿著雙帖兒來報,說:「工部安老爹來拜。張夾此等章法,又屢屢然矣。先差了個吏送帖兒,後邊轎子便來也。」慌的西門慶吩咐家中廚下備飯,使來興兒買攢盤點心伺候。良久,安郎中來到,西門慶冠冕出迎。安郎中穿著妝花雲鷺補子員領,起花萌金帶,進門拜畢,分賓主坐定,左右拿茶上來。茶罷,敘其間闊之情。西門慶道:「老先生榮擢,失賀,心甚缺然。前日蒙賜華扎厚儀,生正值喪事,匆匆未及奉候起居為歉。」安郎中道:「學生有失弔問,罪!罪!生到京也曾道達雲峰,未知可有禮到否?」張夾文字如曲制盤中。西門慶道:「正是,又承翟親家遠勞致賻。」繡眉問答似閒,然情理鑿鑿,非俗筆可辦。安郎中道:「四泉一定今歲恭喜。」張夾又為引見作線。西門慶道:「在下才微任小,豈敢非望。」又說:「老先生榮擢美差,足展雄才。治河之功,天下所仰。」安郎中道:「蒙四泉過譽。一介寒儒,辱蔡老先生抬舉,張夾嘖嘖於口。謬典水利,修理河道,當此民窮財盡之時。前者皇船載運花石,毀閘折壩,所過倒懸,公私困弊之極。張夾繳黃太尉。又兼賊盜梗阻,張夾又入一百回。雖有神輸鬼役之才,亦無如之何矣。」張夾此等情節,誤國之吏何嘗不知,但以此為口頭怨望之資,自己撇清歸罪於上耳。可恨,可恨。西門慶道:「老先生大才展佈,不日就緒,必大升擢矣。」因問:「老先生敕書上有期限否?」安郎中道:「三年欽限。河工完畢,聖上還要差官來祭謝河神。」說話中間,西門慶令放桌兒,安郎中道:「學生實說,還要往黃泰宇那裡拜拜去。」西門慶道:「既如此,少坐片時,教從者吃些點心。」不一時,就是春盛案酒,一色十六碗下飯,金鐘暖酒斟來,下人俱有攢盤點心酒肉。安郎中席間只吃了三鐘,就告辭起身,說:「學生容日再來請教。」西門慶款留不住,送至大門首,上轎而去。回到廳上,解去冠帶,換了巾幘,止穿紫絨獅補直身。使人問:「溫師父來了不曾?」玳安回說:「溫師父尚未回哩。張夾情節明甚。有鄭春和黃四叔家來定兒來邀,在這裡半日了。」

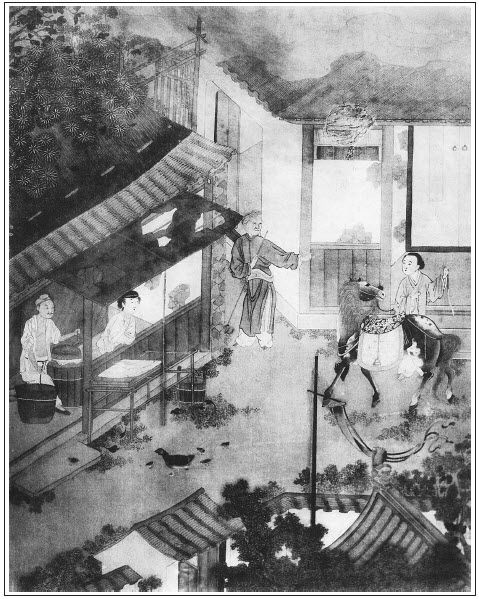

西門慶即出門上轎,左右跟隨,逕往鄭愛月兒家來。比及進院門,架兒們都躲過一邊,張夾先伏架兒。只該日俳長兩邊站立,不敢跪接。繡眉未做官時,架兒討好,已做官時,架兒躲避。作者下筆直如此,分青理白。張夾妙,寫得深淺俱出,梳籠桂姐時不同在此。鄭春與來定兒先通報去了。應伯爵正和李三打雙陸,張夾先插入映安郎中。聽見西門慶來,連忙收拾不及。鄭愛月兒、愛香兒戴著海獺臥兔兒,一窩絲杭州攢,打扮的花仙也似,都出來門首迎接。西門慶下了轎,進入客位內。西門慶吩咐不消吹打,繡旁好。止住鼓樂。張夾細寫出私心。先是李三、黃四見畢禮數,然後鄭家鴇子出來拜見了。張夾遙對李三媽說笑等情。才是愛月兒姊妹兩個磕頭。正面安放兩張交椅,西門慶與應伯爵坐下,李智、黃四與鄭家姊妹打橫。玳安在旁稟問:「轎子在這裡,回了家去?」西門慶令排軍和轎子都回去,又吩咐琴童:「到家看你溫師父來了,拿黃馬接了來。」琴童應喏去了。伯爵因問:「哥怎的這半日才來?」西門慶悉把安郎中來拜留飯之事說了一遍。

須臾,鄭春拿上茶來,愛香兒拿了一盞遞與伯爵。愛月兒便遞西門慶,那伯爵連忙用手去接,說:「我錯接,只說你遞與我來。」張夾白描,都為月兒起花。愛月兒道:「我遞與你?──沒修這樣福來!」伯爵道:「你看這小淫婦兒,原來只認的他家漢子,倒把客人不著在意裡。」繡眉一到伯爵開口,諛則似莊,謔便帶韻,應是古今清客之祖。愛月兒笑道:「今日輪不著你做客人哩!」吃畢茶,須臾四個唱《西廂》妓女都出來與西門慶磕頭,一一問了姓名。西門慶對黃四說:「等住回上來唱,只打鼓兒,不吹打罷。」黃四道:「小人知道。」鴇子怕西門慶冷,又教鄭春放下暖簾來,火盆內添上許多獸炭。只見幾個青衣圓社聽見西門慶在鄭家吃酒,走來門首伺候,探頭舒腦,不敢進去。有認得玳安的,向玳安打恭,央及作成作成。張夾又與梳籠桂姐時,踢行頭不同。玳安悄悄進來替他稟問,被西門慶喝了一聲,繡旁大威風。諕的眾人一溜煙走了。張夾與桂姐兩兩相映,卻是不板,卻又暗渡下文,拿五人等情。不一時,收拾果品案酒上來,正面放兩張桌席:西門慶獨自一席,伯爵與溫秀才一席──留下溫秀才座位在左首。旁邊一席李三和黃四,右邊是他姊妹二人。端的餚堆異品,花插金瓶。鄭奉、鄭春在旁彈唱。才遞酒安席坐下,只見溫秀才到了。頭戴過橋巾,身穿綠雲襖,張夾穿著處亦伏後意。進門作揖。張夾四字妙絕,不發一言,是心中有病者。伯爵道:「老先生何來遲也?留席久矣。」溫秀才道:「學生有罪,不知老先生呼喚,適往敝同窗處會書,來遲了一步。」繡旁伏案。繡眉開口即腐,妙。張夾隱隱說出一書字來,在疑似之間。慌的黃四一面安放鍾箸,與伯爵一處坐下。

不一時,湯飯上來,兩個小優兒彈唱一回下去。四個妓女才上來唱了一折「遊藝中原」,只見玳安來說:「後邊銀姨那裡使了吳惠和蠟梅送茶來了。」張夾總是遙對梳籠桂姐,看在桂兒家以及此處便知。原來吳銀兒就在鄭家後邊住,止隔一條巷。聽見西門慶在這裡吃酒,故使送茶。西門慶喚入裡面,吳惠、蠟梅磕了頭,說:「銀姐使我送茶來爹吃。」揭開盒兒,斟茶上去,每人一盞瓜仁香茶。西門慶道:「銀姐在家做甚麼哩?」蠟梅道:「姐兒今日在家沒出門。」西門慶吃了茶,賞了他兩個三錢銀子,即令玳安同吳惠:「你快請銀姨去。」鄭愛月兒急俐,便就教鄭春:「你也跟了去,好歹纏了銀姨來。他若不來,你就說我到明日就不和他做夥計了。」張夾活寫月兒伶俐,便有二十分,卻是冷落桂姐。應伯爵道:「我倒好笑,你兩個原來是販𣭈的夥計。」繡旁妙。張夾趣道國亦當合本矣。溫秀才道:「南老好不近人情。自古同聲相應,同氣相求。繡旁尤妙。本乎天者親上,本乎地者親下。繡旁妙極,妙極。張夾西門與十弟兄、金、瓶、梅、月、樓諸人與諸妓,皆是同聲同氣也。同他做夥計亦是理之當然。」愛月兒道:「應花子,你與鄭春他們都是夥計,當差供唱都在一處。」張夾然則西門亦然也。伯爵道:「傻孩子,我是老王八!那咱和你媽相交,你還在肚子裡!」說笑中間,妓女又上來唱了一套「半萬賊兵」。西門慶叫上唱鶯鶯的韓家女兒近前,問:「你是韓家誰的女兒?」愛香兒說:「爹,你不認的?他是韓金釧侄女兒,小名消愁兒,今年才十三歲。」西門慶道:「這孩子到明日成個好婦人兒。舉止伶俐,又唱的好。」張夾又為隔花一戲遙照。因令他上席遞酒。黃四下湯下飯,極盡慇勤。

不一時,吳銀兒來到。頭上戴著白縐紗䯼髻、珠子箍兒、翠雲鈿兒,周圍撇一溜小簪兒。上穿白綾對衿襖兒,妝花眉子,下著紗綠潞綢裙,羊皮金滾邊。腳上墨青素段鞋兒。繡眉描來素服倩妝,眉目生動。張夾一路妝梳,寫盡假處。笑嘻嘻進門,向西門慶磕了頭,後與溫秀才等各位都道了萬福。伯爵道:「我倒好笑,來到就教我惹氣。俺每是後娘養的?只認的你爹,與他磕頭,望著俺每隻一拜。原來你這麗春院小娘兒這等欺客!我若有五棍兒衙門,定不饒你。」繡眉句句自道,句句譽著大老官,的是老篾之尤。張夾與接茶是一樣花樣。愛月兒叫:「應花子,好沒羞的孩兒。你行頭不怎麼,光一味好撇。」一面安座兒,讓銀姐就在西門慶桌邊坐下。西門慶見他戴著白䯼髻,問:「你戴的誰人孝?」吳銀兒道:「爹故意又問個兒,與娘戴孝一向了。」張夾銀瓶如此一結,假母女應如此。西門慶一聞與李瓶兒戴孝,不覺滿心歡喜,與他側席而坐,兩個說話。

須臾湯飯上來,愛月兒下來與他遞酒。吳銀兒下席說:「我還沒見鄭媽哩。」張夾細。一面走到鴇子房內見了禮,出來,鴇子叫:「月姐,讓銀姐坐。只怕冷,教丫頭燒個火籠來,與銀姐烤手兒。」張夾映雪後。隨即添換熱菜上來,吳銀兒在旁只吃了半個點心,喝了兩口湯。放下箸兒,和西門慶攀話道:「娘前日斷七唸經來?」西門慶道:「五七多謝你每茶。」吳銀兒道:「那日俺每送了些粗茶,倒教爹把人情回了,又多謝重禮,教媽惶恐的要不的。昨日娘斷七,我會下月姐和桂姐,也要送茶來,又不知宅內唸經不念。」張夾襯女僧。西門慶道:「斷七那日,胡亂請了幾位女僧,在家拜了拜懺。親眷一個都沒請,恐怕費煩。」飲酒說話之間,吳銀兒又問:「家中大娘眾娘每都好?」西門慶道:「都好。」吳銀兒道:「爹乍沒了娘,到房裡孤孤兒的,心中也想麼?」繡眉筆之所至,何所不至。張夾點如意卻是瓶兒語,比桂姐與月娘不同。西門慶道:「想是不消說。前日在書房中,白日夢見他,哭的我要不的。」吳銀兒道:「熱突突沒了,可知想哩!」伯爵道:「你每說的知情話,把俺每隻顧旱著,不說來遞鍾酒,也唱個兒與俺聽。俺每起身去罷!」張夾一路如此起花。慌的李三、黃四連忙攛掇他姐兒兩個上來遞酒。安下樂器,吳銀兒也上來。三個粉頭一般兒坐在席上,躧著火盆,合著聲兒唱了套《中呂·粉蝶兒》「三弄梅花」,端的有裂石流雲之響。

唱畢,西門慶向伯爵說:「你索落他姐兒三個唱,你也下來酬他一杯兒。」伯爵道:「不打緊,死不了人。等我打發他:仰靠著,直舒著,側臥著,金雞獨立,隨我受用;又一件,野馬踩場,野狐抽絲,猿猴獻果,黃狗溺尿,仙人指路,──哥,隨他揀著要。」繡眉熱處生情,冷處生韻,尖處生巧,調笑是恆情,措思不落俗調。張夾一部淫情,此處開一目錄,奇絕。愛香道:「我不好罵出來的,汗邪了你這賊花子,胡說亂道的。」應伯爵用酒碟安三個鍾兒,說:「我兒,你每在我手裡吃兩鐘。不吃,望身上只一潑。」張夾又是一薪起花。愛香道:「我今日忌酒。」愛月兒道:「你跪著月姨,教我打個嘴巴兒,我才吃。」張夾亦與桂姐不同。伯爵道:「銀姐,你怎的說?」吳銀兒道:「二爹,我今日心裡不自在,吃半盞兒罷。」張夾是銀兒。愛月兒道:「花子,你不跪,我一百年也不吃。」張夾寫月兒與桂姐不同。黃四道:「二叔,你不跪,顯的不是趣人。也罷,跪著不打罷。」張夾與隔花一戲時又自不同。愛月兒道:「跪了也不打多,只教我打兩個嘴巴兒罷。」伯爵道:「溫老先兒,張夾又照管秀才。你看著,怪小淫婦兒只顧趕盡殺絕。」於是奈何不過,真個直撅兒跪在地下。那愛月兒輕揎彩袖,款露春纖,罵道:「賊花子,再可敢無禮傷犯月姨了?──高聲兒答應。你不答應,我也不吃。」伯爵無法可處,只得應聲道:「再不敢傷犯月姨了。」這愛月兒方連打了兩個嘴巴,方才吃那鍾酒。繡眉寫得活活現現,真覺生旦淨丑一齊搬出,吾恐排場中有此做作,無此神情也。張夾極力寫月兒,卻是為上文,與諸妓調笑,一總結。伯爵起來道:「好個沒仁義的小淫婦兒,你也剩一口兒我吃。把一鍾酒都吃的淨淨兒的。」愛月兒道:「你跪下,等我賞你一鍾吃。」於是滿滿斟上一杯,笑望伯爵口裡只一灌。張夾伯爵未潑,反是月姐一灌。伯爵道,「怪小淫婦兒,使促狹灌撒了我一身。我老實說,只這件衣服,新穿了才頭一日兒,就污濁了我的。我問你家漢子要。」繡眉先描伯爵衣飾,卻從此處照出,作者針線綜腳一毫不漏。張夾點出新衣,奇絕,細絕。笑了一回,各歸席上坐定。

看看天晚,掌燭上來。西門慶吩咐取個骰盆來。先讓溫秀才,秀才道:「豈有此理!還從老先生來。」於是西門慶與銀兒用十二個骰兒搶紅,下邊四個妓女拿著樂器彈唱。飲過一巡,吳銀兒卻轉過來與溫秀才、伯爵搶紅,愛香兒卻來西門慶席上遞酒猜枚。須臾過去,愛月兒近前與西門慶搶紅,吳銀兒卻往下席遞李三、黃四酒。張夾一路穿插飲酒,文情生動之甚。原來愛月兒旋往房中新妝打扮出來,上著煙裡火回紋錦對衿襖兒、鵝黃杭絹點翠縷金裙、妝花膝褲、大紅鳳嘴鞋兒,燈下海獺臥兔兒,越顯的粉濃濃雪白的臉兒。真是:

芳姿麗質更妖嬈,秋水精神瑞雪標。

白玉生香花解語,千金良夜實難消。

西門慶見了,如何不愛。吃了幾鍾酒,半酣上來,因想著李瓶兒夢中之言:少貪在外夜飲。張夾綠水瀠回。一面起身後邊淨手。慌的鴇子連忙叫丫鬟點燈,引到後邊。解手出來,愛月隨即跟來伺候。張夾寫出慣家。盆中淨手畢,拉著他手兒同到房中。

房中又早月窗半啟,銀燭高燒,氣暖如春,蘭麝馥郁,於是脫了上蓋,止穿白綾道袍,兩個在床上腿壓腿兒做一處。先是愛月兒問:「爹今日不家去罷了。」西門慶道:「我還去。今日一者銀兒在這裡,不好意思;二者我居著官,今年考察在邇,恐惹是非,只是白日來和你坐坐罷了。」張夾有瓶兒夢在。又說:「前日多謝你泡螺兒。你送了去,倒惹的我心酸了半日。當初止有過世六娘他會揀。他死了,家中再有誰會揀他!」繡眉情至語,楚人心鼻。張夾凡三點出,總見傷心。愛月道:「揀他不難,只是要拿的著禁節兒便好。那瓜仁都是我口裡一個個兒嗑的,說應花子倒撾了好些吃了。」西門慶道:「你問那訕臉花子,兩把撾去喃了好些。只剩下沒多,我吃了。」張夾所為癡心做處,人人愛也。愛月兒道:「倒便益了賊花子,恰好只孝順了他。」繡眉閒閒敘來,語語松,節節緊。又說:「多謝爹的衣梅。媽看見吃了一個兒,歡喜的要不的。他要便痰火發了,晚夕咳嗽半夜,把人聒死了。常時口乾,得恁一個在口裡噙著他,倒生好些津液。我和俺姐姐吃了沒多幾個兒,連罐兒他老人家都收在房內早晚吃,誰敢動他!」張夾一絲不亂。西門慶道:「不打緊,我明日使小廝再送一罐來你吃。」愛月又問:「爹連日會桂姐沒有?」張夾入桂姐無痕。西門慶道:「自從孝堂內到如今,誰見他來?」愛月兒道:「六娘五七,他也送茶去來?」西門慶道:「他家使李銘送去來。」愛月道:「我有句話兒,只放在爹心裡。」西門慶問:「甚麼話?」那愛月又想了想說:「我不說罷。繡眉寫出靈心巧舌。張夾浸潤之譖,可畏、可畏。若說了,顯的姐妹每恰似我背地說他一般,不好意思的。」西門慶一面摟著他脖子說道:「怪小油嘴兒,甚麼話?說與我,不顯出你來就是了。」

兩個正說得入港,猛然應伯爵入來大叫一聲:繡眉顯然便說有何情致?插入伯爵,文情文趣悠然不盡。「你兩個好人兒,撇了俺每,走在這裡說梯己話兒!」張夾映山洞一回。愛月兒道:「噦,好個不得人意怪訕臉花子!猛可走來,諕了人恁一跳!」西門慶罵:「怪狗才,前邊去罷。丟的葵軒和銀姐在那裡,都往後頭來了。」這伯爵一屁股坐在床上,說:「你拿胳膊來,我且咬口兒,我才去。張夾奇。你兩個在這裡盡著㒲搗!」於是不由分說,向愛月兒袖口邊勒出那賽鵝脂雪白的手腕兒來,繡旁美哉!誇道:「我兒,你這兩隻手兒,天生下就是發𩫻𩫵的行貨子。」繡旁趣。繡眉怪花子,趣絕矣。愛月兒道:「怪攮刀子的,我不好罵出來!」被伯爵拉過來,咬了一口走了。張夾與山洞一戲不同。咬得老婆怪叫,張夾白描。罵:「怪花子,平白進來鬼混人死了!」便叫桃花兒:「你看他出去了,把弄道子門關上。」愛月便把李桂姐如今又和王三官兒好一節說與西門慶:「怎的有孫寡嘴、祝麻子、小張閒,架兒於寬、聶鉞兒,踢行頭白回子、向三,日逐標著在他家行走。如今丟開齊香兒,又和秦家玉芝兒打熱,兩下裡使錢。使沒了,將皮襖當了三十兩銀子,張夾點皮襖。拿著他娘子兒一副金鐲子放在李桂姐家,算了一個月歇錢。」西門慶聽了,口中罵道:「這小淫婦兒,我恁吩咐休和這小廝纏,他不聽,還對著我賭身發咒,恰好只哄著我。」愛月兒道:「爹也沒要惱。我說與爹個門路兒,管情教王三官打了嘴,替爹出氣。」西門慶把他摟在懷裡說道:「我的兒,有甚門路兒,說與我知道。」愛月兒道:「我說與爹,休教一人知道。就是應花子也休對他題,只怕走了風。」張夾銀瓶終始映以月桂爭風,卻又不在月娘處寫,而以月姐寫之,是章法變動,又為月娘留身份。西門慶道:「你告我說,我傻了,肯教人知道!」鄭愛月道:「王三官娘林太太,今年不上四十歲,生的好不喬樣!描眉畫眼,打扮的狐狸也似。繡眉是老淫像贊。他兒子鎮日在院裡,他專在家,只尋外遇。假托在姑姑庵裡打齋,但去,就在說媒的文嫂兒家落腳。文嫂兒單管與他做牽頭,只說好風月。我說與爹,到明日遇他遇兒也不難。又一個巧宗兒:王三官娘子兒今才十九歲,是東京六黃太尉侄女兒,上畫般標緻,雙陸、棋子都會。三官常不在家,他如同守寡一般,好不氣生氣死。為他也上了兩三遭吊,救下來了。爹難得先刮剌上了他娘,不愁媳婦兒不是你的。」繡眉此語大不可訓。甚矣,此輩之不可近也!張夾遂及於此,月姐、西門之惡無論,如王三官豈不殆哉!當下,被他一席話兒說的西門慶心邪意亂,摟著粉頭說:「我的親親,你怎的曉的就裡?」愛月兒就不說常在他家唱,只說:「我一個熟人兒,如此這般和他娘在某處會過一面,也是文嫂兒說合。」西門慶問:「那人是誰?莫不是大街坊張大戶侄兒張二官兒?」繡旁伏案。張夾順手即出。愛月兒道:「那張懋德兒,好㒲的貨,麻著個臉蛋子,密縫兩個眼,可不砢磣殺我罷了!繡眉細眼,麻子,大受削刮。只好蔣家百家奴兒接他。」張夾寫出急伶俐一個月兒來。桂姐常瞞銀兒認女矣,而銀兒終不能奈何他。月兒於供唱時一見挫折於桂姐,即百計以破之,月兒亦有心人哉!

西門慶道:「我猜不著,端的是誰?」愛月兒道:「教爹得知了罷:原是梳籠我的一個南人。他一年來此做買賣兩遭,正經他在裡邊歇不的一兩夜,倒只在外邊常和人家偷貓遞狗,幹此勾當。」西門慶聽了,見粉頭所事,合著他的板眼,亦發歡喜,說:「我兒,你既貼戀我心,我每月送三十兩銀子與你媽盤纏,也不消接人了。我遇閒就來。」愛月兒道:「爹,你若有我心時,甚麼三十兩二十兩,隨著掠幾兩銀子與媽,我自恁懶待留人,只是伺候爹罷了。」西門慶道:「甚麼話!我決然送三十兩銀子來。」說畢,張夾與梳籠桂姐一結。兩個上床交歡。床上鋪的被褥約一尺高,愛月道:「爹脫衣裳不脫?」西門慶道:「咱連衣耍耍罷,只怕他們前邊等咱。」一面扯過枕頭來,粉頭解去下衣,仰臥枕畔,西門慶把他兩隻小小金蓮扛在肩上,解開藍綾褲子,那話使上托子。但見花心輕折,柳腰款擺。正是:

花嫩不禁柔,春風卒未休。

花心猶未足,脈脈情無極。張旁暢。

低低喚粉郎,春宵樂未央。繡眉六語道的中情,可勝千萬言。張旁畢。

兩個交歡良久,至精欲洩之際,西門慶干的氣喘吁吁,粉頭嬌聲不絕,鬢雲拖枕,滿口只教:「親達達,慢著些兒!」少頃,樂極情濃,一洩如注。雲收雨散,各整衣理容,淨了手,同攜手來到席上。

吳銀兒和愛香兒正與葵軒、伯爵擲色猜枚,觥籌交錯,耍在熱鬧處。眾人見西門慶進入,俱立起身來讓坐。伯爵道:「你也下般的,把俺每丟在這裡,你才出來,拿酒兒且扶扶頭著。」西門慶道:「俺每說句話兒,有甚閒勾當!」伯爵道:「好話,你兩個原來說梯己話兒。」當下伯爵拿大鐘斟上暖酒,眾人陪西門慶吃。四個妓女拿樂器彈唱。玳安在旁說道:「轎子來了。」西門慶呶了個嘴兒與他,那玳安連忙吩咐排軍打起燈籠,外邊伺候。西門慶也不坐,陪眾人執杯立飲。吩咐四個妓女:「你再唱個『一見嬌羞』我聽。」那韓消愁兒拿起琵琶來,款放嬌聲,拿腔唱道:

一見嬌羞,雨意雲情兩意投。我見他千嬌百媚,萬種妖嬈,一撚溫柔。通書先把話兒勾,傳情暗裡秋波溜。記在心頭。心頭,未審何時成就。張夾林太太出矣。

唱了一個,吳銀兒遞西門慶酒,鄭香兒便遞伯爵,愛月兒奉溫秀才,李智、黃四都斟上。四妓女又唱了一個。吃畢,眾人又彼此交換遞了兩轉,妓女又唱了兩個。

唱畢,都飲過,張夾一段文,與上遞酒作一對。西門慶就起身。一面令玳安向書袋內取出大小十一包賞賜來:四個妓女每人三錢,廚役賞了五錢,吳惠、鄭春、鄭奉每人三錢,攛掇打茶的每人二錢,丫頭桃花兒也與了他三錢。俱磕頭謝了。黃四再三不肯放,道:「應二叔,你老人家說聲,天還早哩。老爹大坐坐,也盡小人之情,如何就要起身?我的月姨,你也留留兒。」愛月兒道:「我留他,他白不肯坐。」西門慶道:「你每不知,我明日還有事。」一面向黃四作揖道:「生受打攪!」黃四道:「惶恐!沒的請老爹來受餓,又不肯久坐,還是小人沒敬心。」說著,三個唱的都磕頭說道:「爹到家多頂上大娘和眾娘們,俺每閒了,會了銀姐往宅內看看大娘去。」西門慶道:「你每閒了去坐上一日來。」一面掌起燈籠,西門慶下台磯,鄭家鴇子迎著道萬福,說道:「老爹大坐回兒,慌的就起身,嫌俺家東西不美口?還有一道米飯兒未曾上哩!」張夾細,與李鴇不同。西門慶道:「夠了。我明日還要起早,衙門中有勾當。應二哥他沒事,教他大坐回兒罷。」那伯爵就要跟著起來,被黃四使力攔住,說道:「我的二爺,你若去了,就沒趣死了。」伯爵道:「不是,你休攔我。你把溫老先生有本事留下,我就算你好漢。」張夾又是一等住法。那溫秀才奪門就走,被黃家小廝來定兒攔腰抱住。繡眉去的像個要去,留的像個要留,吃的像個要吃,寫生也。西門慶到了大門首,因問琴童兒:「溫師父有頭口在這裡沒有?」琴童道:「備了驢子在此,畫童兒看著哩。」西門慶向溫秀才道:「既有頭口,也罷,老先兒你再陪應二哥坐坐,我先去罷。」於是,都送出門來。那鄭月兒拉著西門慶手兒悄悄捏了一把,繡眉一轉秋波。張夾妙。說道:「我說的話,爹你在心些,法不傳六耳。」西門慶道:「知道了。」愛月又叫鄭春:「你送老爹到家。」張夾又對桂姐結文。西門慶才上轎去了。吳銀兒就在門首作辭了眾人並鄭家姐兒兩個,吳惠打著燈回家去了。鄭月兒便叫:「銀姐,見了那個流人兒,繡旁指桂姐。好歹休要說。」張夾言下,便見月兒二十分用心在桂姐。吳銀兒道:「我知道。」眾人回至席上,重添獸炭,再泛流霞,歌舞吹彈,歡娛樂飲,直耍了三更方散。黃四擺了這席酒,也與了他十兩銀子,不在話下。當日西門慶坐轎子,兩個排軍打著燈,逕出院門,打發鄭春回家。

一宿晚景題過。到次日,夏提刑差答應的來請西門慶早往衙門中審問賊情等事,直問到晌午來家。吃了飯,早是沈姨夫差大官沈定,拿帖兒送了個後生來,在緞子鋪煮飯做火頭,名喚劉包。張夾榴已成包,秋光已老,眼見雪梅相妒,無復桂月爭輝矣。西門慶留下了,正在書房中,拿帖兒與沈定回家去了。只見玳安在旁邊站立,張夾大書蝶使。西門慶便問道:「溫師父昨日多咱來的?」玳安道:「小的鋪子裡睡了好一回,只聽見畫童兒打對過門,那咱有三更時分才來了。今早問,溫師父倒沒酒;應二爹醉了,唾了一地,月姨恐怕夜深了,使鄭春送了他家去了。」西門慶聽了,哈哈笑了,因叫過玳安近前,說道:「舊時與你姐夫說媒的文嫂兒在那裡住?你尋了他來,對門房子裡見我。我和他說話。」玳安道:「小的不認的文嫂兒家,等我問了姐夫去。」張夾必同敬濟,為後日會春梅地。西門慶道:「你問了他快去。」

玳安走到鋪子裡問陳敬濟,敬濟道:「問他做甚麼?」玳安道:「誰知他做甚麼,猛可教我抓尋他去。」繡眉說得路數一些不差。敬濟道:「出了東大街一直往南去,過了同仁橋牌坊轉過往東,打王家巷進去,半中腰裡張夾是蜂情景。有個發放巡捕的廳兒,張夾蜂衙。對門有個石橋兒,轉過石橋兒,緊靠著個姑姑庵兒,旁邊有個小胡同兒,進小胡同往西走,第三家豆腐鋪隔壁上坡兒,有雙扇紅對門兒的就是他家。張夾故意寫出許多,總為蜂衙一描。你只叫文媽,他就出來答應你。」玳安聽了說道:「再沒有?『小爐匠跟著行香的走──瑣碎一浪蕩』。你再說一遍我聽,繡旁趣。只怕我忘了。」那陳敬濟又說了一遍,玳安道:「好近路兒!等我騎了馬去。」一面牽出大白馬來騎上,打了一鞭,那馬跑踍跳躍,一直去了。出了東大街逕往南,過同仁橋牌坊,由王家巷進去,果然中間有個巡捕廳兒,對門亦是座破石橋兒,裡首半截紅牆是大悲庵兒,往西小胡同上坡,挑著個豆腐牌兒,門首只見一個媽媽曬馬糞。張夾映清河縣。玳安在馬上就問:「老媽媽,這裡有個說媒的文嫂兒?」那媽媽道:「這隔壁對門兒就是。」玳安到他門首,果然是兩扇紅對門兒,連忙跳下馬來,拿鞭兒敲著門叫道:「文嫂在家不在?」只見他兒子文す開了門,問道:「是那裡來的?」玳安道:「我是縣門前提刑西門老爹家,來請,教文媽快去哩。」文す聽見是提刑西門大官府裡來的,便讓家裡坐。那玳安把馬拴住,進入裡面。見上面供養著利市紙,有幾個人在那裡算進香帳哩。半日拿了鍾茶出來,說道:「俺媽不在了。來家說了,明日早去罷。」玳安道:「驢子見在家裡,如何推不在?」繡旁賊。側身逕往後走。

不料文嫂和他媳婦兒,陪著幾個道媽媽子正喫茶,躲不及,被他看見了,說道:「這個不是文媽?就回我不在家!」文嫂笑哈哈與玳安道了個萬福,說道:「累哥哥到家回聲,我今日家裡會茶。不知老爹呼喚我做甚麼,我明日早去罷。」玳安道:「只分付我來尋你,誰知他做甚麼。原來你在這咭溜搭剌兒裡住,教我抓尋了個小發昏。」文嫂兒道:「他老人家這幾年買使女,說媒,用花兒,自有老馮和薛嫂兒、王媽媽子走跳,張夾將諸媒人一總,又有一行內醋味。稀罕俺每!今日忽剌八又冷鍋中豆兒爆,繡眉口角宛然。我猜著你六娘沒了,一定教我去替他打聽親事,要補你六娘的窩兒。」玳安道:「我不知道。你到那裡,俺爹自有話和你說。」文嫂兒道:「既如此,哥哥你略坐坐兒,等我打發會茶人去了,同你去罷。」玳安道:「俺爹在家緊等的火裡火發,吩咐了又吩咐,教你快去哩。和你說了話,還要往府裡羅同知老爹家吃酒去哩。」文嫂道:「也罷,等我拿點心你吃了,同你去。」玳安道:「不吃罷。」文嫂因問:「你大姐生了孩兒沒有?」張夾映前嫁大姐。玳安道:「還不曾見哩。」文嫂一面打發玳安吃了點心,穿上衣裳,說道:「你騎馬先行一步兒,我慢慢走。」玳安道:「你老人家放著驢子,怎不備上騎?」

文嫂兒道:「我那討個驢子來?那驢子是隔壁豆腐鋪裡的,借俺院兒裡喂喂兒,你就當我的。」玳安道:「記的你老人家騎著疋驢兒來,往那去了?」文嫂兒道:「這咱哩!那一年吊死人家丫頭,打官司把舊房兒也賣了,且說驢子哩!」玳安道:「房子到不打緊,且留著那驢子和你早晚做伴兒也罷了。別的罷了,我見他常時落下來好個大鞭子。」繡旁妙謔。張夾蜂蝶相遇,固應一番戲謔。文嫂哈哈笑道:「怪猴子,短壽命,老娘還只當好話兒,側著耳朵聽。幾年不見,你也學的恁油嘴滑舌的。到明日,還教我尋親事哩!」玳安道:「我的馬走的快,你步行,赤道挨磨到多咱晚,不惹的爹說?你也上馬,咱兩個疊騎著罷。」張夾蜂蝶一總。文嫂兒道:「怪小短命兒,我又不是你影射的!街上人看著,怪剌剌的。」玳安道:「再不,你備豆腐鋪裡驢子騎了去,到那裡等我打發他錢就是了。」文嫂兒道:「這還是話。」張夾媒人生法錢處,可畏。一面教文す將驢子備了,帶上眼紗,騎上,玳安與他同行,逕往西門慶宅中來。正是:

欲向深閨求艷質,全憑紅葉是良媒。

文回文禹門云:作者寫西門慶罪惡,不至十分不止,至十分而猶不止也。家中縱性,院內恣情,亦足以殺其軀矣。乃令其波其門下室家,夥計婦女,由近及遠,由親及疏,亦足以絕其嗣矣。乃又令其辱及舊族之家,縉紳之婦,真可謂流毒無窮,書惡不盡。若再令其活在人間,日月亦為之無光,霹靂將為之大作。

此回本為上回伏線,又為下回安根,兩回作一回看可也。桂兒之狠,勝似銀兒,月兒之毒,更甚於桂兒。銀兒溫柔,桂兒刁滑,月兒奸險,只此三人,互相報復,已陷西門慶於不赦之條,永無超生之路矣。然而西門慶樂此而不悔也,閱者其慎旃!