張回上文生子後,至此方使金蓮醋甕開破泥頭,瓶兒氣包打開線口。蓋金蓮之刻薄尖酸,必如上文如許情節,自翡翠軒發源,一滴一點,以至於今,使瓶兒之心深懼,瓶兒之膽暗攝,方深深鬱鬱悶悶,守口如瓶,而不輕發一言以與之爭。雖瓶兒天性溫厚,亦積威於漸以致之也。

欲寫金蓮之妒,必寫兩孩兒聯姻者,見瓶兒之誨妒者在官哥。乃不深自斂抑,戒懼以處此,兩更賣弄扳親以起人妨。夫一孩兒,已日刺金蓮之目,況兩孩兒首!宜乎官哥不能與長姐並長年也,不死其子,金蓮不懨其心矣。

襁褓連姻,世俗之非,卻用玉樓數語道盡世情。信乎玉樓為作者自喻之人也。

詞曰:

瀟灑佳人,風流才子,天然吩咐成雙。蘭堂綺席,燭影耀熒煌。數幅紅羅錦繡,寶妝篆、金鴨焚香。分明是,芙蕖浪裡,一對鴛鴦。

──右調《滿庭芳前》

話說西門慶在家中,裁縫攢造衣服,那消兩日就完了。到十二日,喬家使人邀請。早晨,西門慶先送了禮去。那日,月娘並眾姊妹、大妗子,六頂轎子一搭兒起身。留下孫雪娥看家。奶子如意兒抱著官哥,又令來興媳婦蕙秀伏侍疊衣服,又是兩頂小轎。西門慶在家,看著賁四叫了花兒匠來扎縛煙火,在大廳、卷棚內掛燈,使小廝拿帖兒往王皇親宅內定下戲子,俱不必細說。後晌時分,走到金蓮房中。金蓮不在家,春梅在旁伏侍茶飯,放桌兒吃酒。西門慶因對春梅說:「十四日請眾官娘子,你們四個都打扮出去,與你娘跟著遞酒,也是好處。」春梅聽了,斜靠著桌兒說道:「你若叫,只叫他三個出去,我是不出去。」西門慶道:「你怎的不出去?」春梅道:張眉上文先敘月娘眾人衣服,此處獨描春梅,直是借眾人出落春梅,非描眾人也。「娘們都新做了衣裳,陪侍眾官戶娘子便好看。俺們一個一個只像燒煳了卷子一般,平白出去惹人家笑話。」張旁寫春梅雖是爭妍,全非金蓮窮酸氣可比。西門慶道:「你們都有各人的衣服首飾、珠翠花朵。」春梅道:「頭上將就戴著罷了,身上有數那兩件舊片子,怎麼好穿出去見人的!到沒的羞剌剌的。」張旁似出金蓮之口。西門慶笑道:「我曉的你這小油嘴兒,見你娘們做了衣裳,卻使性兒起來。張夾又為春梅一描。不打緊,叫趙裁來,連大姐帶你四個,每人都裁三件:張旁「大姐帶你」作句,「四個」以下又描一句。一套緞子衣裳、一件遍地錦比甲。」春梅道:「我不比與他。我還問你要件白綾襖兒,搭襯著大紅遍地錦比甲兒穿。」繡眉春梅意見往往高人一頭,可見人品成於居,養者其後,而立志貴早。西門慶道:「你要不打緊,少不的也與你大姐裁一件。」張旁大姐一件,云「少不的」,妙絕,春梅帶出也。張夾視之如掌珠。春梅道:「大姑娘有一件罷了,我卻沒有,他也說不的。」張夾且不屑與朋姐等。西門慶於是拿鑰匙開樓門,揀了五套緞子衣服、兩套遍地錦比甲兒,張夾獨描春梅也。一疋白綾裁了兩件白綾對衿襖兒。惟大姐和春梅是大紅遍地錦比甲兒,迎春、玉簫、蘭香,都是藍綠顏色;衣服都是大紅緞子織金對衿襖,翠藍邊拖裙,共十七件。一面叫了趙裁來,都裁剪停當。又要一疋黃紗做裙腰,貼裡一色都是杭州絹兒。張夾又映杭州來保買來。春梅方才喜歡了,陪侍西門慶在屋裡吃了一日酒,說笑頑耍不題。

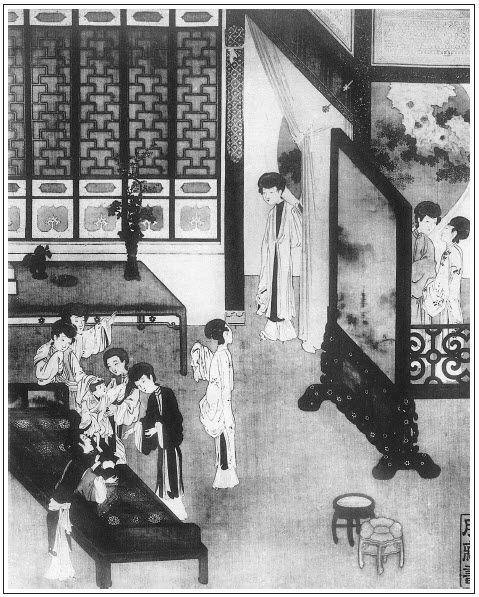

且說吳月娘眾妹妹到了喬大戶家。原來喬大戶娘子那日請了尚舉人娘子,並左鄰朱台官娘子、崔親家母,並兩個外甥侄女兒──段大姐及吳舜臣媳婦兒鄭三姐。張眉一歲定親,卻先有崔親家。崔者催也,又平空撰出兩個外甥,為週歲扳親者。一笑。叫了兩個妓女,席前彈唱。聽見月娘眾姊妹和吳大妗子到了,連忙出儀門首迎接,後廳敘禮。趕著月娘呼姑娘,張夾稱謂總是可笑。李嬌兒眾人都排行叫二姑娘、三姑娘……,張夾與日俱增可笑。俱依吳大妗子那邊稱呼之禮。又與尚舉人、朱台官娘子敘禮畢,段大姐、鄭三姐向前拜見了。各依次坐下。丫環遞過了茶,喬大戶出來拜見,謝了禮。他娘子讓進眾人房中去寬衣服,就放桌兒擺茶,請眾堂客坐下喫茶。奶子如意兒和蕙秀在房中看官哥兒,另自管待。須臾,吃了茶到廳,屏開孔雀,褥隱芙蓉,正面設四張桌席。讓月娘坐了首位,其次就是尚舉人娘子、吳大妗子、朱台官娘子、李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒,喬大戶娘子,關席坐位,旁邊放一桌,是段大姐、鄭三姐,共十一位。兩個妓女在旁邊唱。上了湯飯,廚役上來獻了頭一道水晶鵝,月娘賞了二錢銀子;第二道是頓爛烤蹄兒,月娘又賞了一錢銀子;第三道獻燒鴨,月娘又賞了一錢銀子。喬大戶娘子下來遞酒,遞了月娘過去,又遞尚舉人娘子。月娘就下來往後房換衣服、勻臉去了。

孟玉樓也跟下來,到了喬大戶娘子臥房中,只見奶子如意兒看守著官哥兒,在炕上鋪著小褥子兒躺著。他家新生的長姐,也在旁邊臥著。張旁一字寫得扳親更十二分沒理。兩個你打我下兒,我打你下兒頑耍。繡眉其心歡喜。把月娘、玉樓見了,喜歡的要不的,說道:「他兩個倒好像兩口兒。」只見吳大妗子進來,說道:「大妗子,你來瞧瞧,兩個倒像小兩口兒。」大妗子笑道:「正是。孩兒每在炕上,張手蹬腳兒的,你打我,我打你,小姻緣一對兒耍子。」喬大戶娘子和眾堂客都進房到。吳大妗子如此這般說。喬大戶娘子道:「列位親家聽著,小家兒人家,怎敢攀的我這大姑娘府上?」月娘道:「親家好說,我家嫂子是何人?鄭三姐是何人?張夾開口便勢利。我與你愛親做親,就是我家小兒也玷辱不了你家小姐,如何卻說此話?」張旁拉出二親,便自抬二十分身份。玉樓推著李瓶兒說道:「李大姐,你怎的說?」那李瓶兒只是笑。繡眉玉樓自韻,瓶兒自媚,金蓮獨不在耶?何不出人言也。吳妗子道:「喬親家不依,我就惱了。」張夾總是婦人做事。尚舉人娘子和朱台官娘子皆說道:「難為吳親家厚情,喬親家你休謙辭了。」因問:「你家長姐去年十一月生的?」月娘道:「我家小兒六月廿三日生的,原大五個月,正是兩口兒。」眾人不由分說,把喬大戶娘子和月娘、李瓶兒拉到前廳,兩個就割了衫襟。張夾惡套總是女人做主。兩個妓女彈唱著。旋對喬大戶說了,拿出果盒、三段紅來遞酒。月娘一面吩咐玳安、琴童快往家中對西門慶說。旋抬了兩罈酒、三疋緞子、紅綠板兒絨金絲花、四個螺甸大果盒。兩家席前,掛紅吃酒。一面堂中畫燭高擎,花燈燦爛,麝香靉靉,喜笑匆匆。兩個妓女,啟朱唇,露皓齒,輕撥玉阮,斜抱琵琶唱著。

眾堂客與吳月娘、喬大戶娘子、李瓶兒三人都簪了花,掛了紅,遞了酒,各人都拜了。從新復安席坐人飲酒。廚子上了一道裹餡壽字雪花糕、喜重重滿池嬌並頭蓮湯。張旁留此一道在後,妙絕。「壽」字妙矣,「雪花」二字不堪。月娘坐在上席,滿心歡喜,叫玳安過來,賞一疋大紅與廚役。兩個妓女每人都是一疋。俱磕頭謝了。喬大戶娘子不放起身,還在後堂留坐,擺了許多勸碟,細果攢盒。約吃到一更時分,月娘等方才拜辭回來,說道:「親家,明日好歹下降寒舍那裡坐坐。」喬大戶娘子道:「親家盛情,家老兒說來,張夾土氣,妙。只怕席間不好坐的,改日望親家去罷。」張眉「不好坐的」是不敢去,「怎敢不去」是不敢不去。寫盡依勢之苦。月娘道:「好親家,再沒人。親家只是見外。」因留了大妗子:「你今日不去,明日同喬親家一搭兒裡來罷。」大妗子道:「喬親家,別的日子你不去罷,到十五日,你正親家生日,你莫不也不去?」張夾淺語。喬大戶娘子道:「親家十五日好日子,我怎敢不去!」月娘道:「親家若不去,大妗子,我交付與你,只在你身上。」張旁全是騙人語。於是,生死把大妗子留下了,然後作辭上轎。

頭裡兩個排軍,打著兩個大紅燈籠;後邊又是兩個小廝,打著兩個燈籠。吳月娘在頭裡,李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒一字在中間,如意兒和蕙秀隨後。奶子轎子裡用紅綾小被把官哥兒裹得沿沿的,恐怕冷,腳下還蹬著銅火爐兒。兩邊小廝圜隨。到了家門首下轎,西門慶正在上房吃酒,張旁一句直接春梅。月娘等眾人進來,道了萬福,坐下。眾丫鬟都來磕了頭。月娘先把今日酒席上結親之話,告訴了一遍。西門慶聽了道:「今日酒席上有那幾位堂客?」月娘道:「有尚舉人娘子、朱序班娘子、崔親家母、兩個侄女。」西門慶說:「做親也罷了,只是有些不搬陪。」月娘道:「倒是俺嫂子,張夾心口如畫,女人做事如此。見他家新養的長姐和咱孩子在床炕上睡著,都蓋著那被窩兒,你打我一下兒,我打你一下兒,恰是小兩口兒一般,才叫了俺們去,說將起來,酒席上就不因不由做了這門親。我方才使小廝來對你說,抬送了花紅果盒去。」西門慶道:「既做親也罷了,只是有些不搬陪些。喬家雖有這個家事,張旁一句家事。他只是個縣中大戶白衣人。張旁一句官職。你我如今見居著這官,又在衙門中管著事,到明日會親酒席間,他戴著小帽,與俺這官戶怎生相處?張旁所謂雅相在此乎?張夾可歎。甚不雅相。就是前日,荊南岡央及營裡張親家,再三趕著和我做親,說他家小姐今才五個月兒,也和咱家孩子同歲。我嫌他沒娘母子,是房裡生的,張夾自己原不度量,無怪金蓮。所以沒曾應承他。不想到與他家做了親。」張夾不能自主矣。潘金蓮在旁接過來道:「嫌人家是房裡養的,誰家是房外養的?就是喬家這孩子,也是房裡生的。張旁「也是」二字妙。正是『險道神撞著壽星老兒──你也休說我長,我也休嫌你短』。」張夾心急氣粗,語更傷人。西門慶聽了此言,心中大怒,罵道:「賊淫婦,還不過去!人這裡說話,也插嘴插舌的。有你甚麼說處!」金蓮把臉羞的通紅了,抽身走出來,說道:「誰說這裡有我說處?可知我沒說處哩!」繡眉金蓮揖變,恆以取愛尖利,亦以招尤,讀此可惕然於三緘之銘。張旁妙絕,轉換文字。

看官聽說:今日潘金蓮在酒席上,見月娘與喬大戶家做了親,李瓶兒都披紅簪花遞酒,心中甚是氣不憤,張夾升斗量出。來家又被西門慶罵了這兩句,越發急了,走到月娘這邊屋裡哭去了。西門慶因問:「大妗子怎的不來?」月娘道:「喬親家母明日見有眾官娘子,說不得來。我留下他在那裡,教明日同他一搭兒裡來。」西門慶道:「我說只這席間坐次上不好相處,到明日怎麼廝會?」張夾可歎。說了回話,只見孟玉樓也走到這邊屋裡來,見金蓮哭泣,說道:「你只顧惱怎的?隨他說幾句罷了。」張旁寫金蓮必襯以主樓,是大章法。張夾玉樓心事。金蓮道:「早是你在旁邊聽著,我說他什麼歹話來?他說別家是房裡養的,我說喬家是房外養的?也是房裡生的。那個紙包兒包著,瞞得過人?賊不逢好死的強人,就睜著眼罵起我來。罵的人那絕情絕義。怎的沒我說處?改變了心,教他明日現報在我的眼裡!多大的孩子,一個懷抱的尿泡種子,平白扳親家,有錢沒處施展的,『爭破臥單──沒的蓋』,『狗咬尿胞──空歡喜』!如今做濕親家還好,到明日休要做了干親家才難。『吹殺燈擠眼兒──後來的事看不見』。做親時人家好,過三年五載方了的才一個兒!」玉樓道:「如今人也賊了,不幹這個營生。論起來也還早哩。才養的孩子,割甚麼衫襟?無過只是圖往來扳陪著耍子兒罷了。」繡眉既然曉的,又何必怒。金蓮道:「你便浪𢵞著圖扳親家耍子,張旁「你」字明說月娘。平白教賊不合鈕的強人罵我。」張旁平白誰叫?玉樓道:「誰教你說話不著個頭項兒就說出來?他不罵你罵狗?」金蓮道:「我不好說的,他不是房裡,是大老婆?就是喬家孩子,是房裡生的,還有喬老頭子的些氣兒。張旁卿如何知?你家失迷家鄉,還不知是誰家的種兒哩!」張旁然則是房外乎?玉樓聽了,一聲兒沒言語。坐了一回,金蓮歸房去了。

李瓶兒見西門慶出來了,從新花枝招颭與月娘磕頭,說道:「今日孩子的事,累姐姐費心。」繡眉一到瓶兒開口,不使人愛,便使人憐。張旁瓶兒亦深心。那月娘笑嘻嘻,也倒身還下禮去,說道:「你喜呀?」李瓶兒道:「與姐姐同喜。」磕畢頭起來,與月娘、李嬌兒坐著說話。只見孫雪娥、大姐來與月娘磕頭,與李嬌兒、李瓶兒道了萬福。小玉拿茶來,正喫茶,只見李瓶兒房裡丫鬟繡春來請,說:「哥兒屋裡尋哩,爹使我請娘來了。」張旁在其房中久矣。李瓶兒道:「奶子慌的三不知就抱的屋裡去了。一搭兒去也罷了,只怕孩子沒個燈兒。」月娘道:「頭裡進門,到是我叫他抱的房裡去。恐怕晚了。」小玉道:「頭裡如意兒抱著他,來安兒打著燈籠送他來。」李瓶兒道:「這等也罷了。」於是,作辭月娘,回房中來。只見西門慶在屋裡,官哥兒在奶子懷裡睡著了。因說:「你如何不對我說就抱了他來?」如意兒道:「大娘見來安兒打著燈籠,就趁著燈兒來了。哥哥哭了一口,才拍著他睡著了。」西門慶道:「他尋了這一回,才睡了。」李瓶兒說畢,望著他笑嘻嘻說道:「今日與孩兒定了親,累你,我替你磕個頭兒。」於是,插燭也似磕下去。喜歡的西門慶滿面堆笑,連忙拉起來,做一處坐的。一面令迎春擺下酒兒,兩個吃酒。

且說潘金蓮到房中使性子,沒好氣,明知道西門慶在李瓶兒這邊,因秋菊開的門遲了,進門就打了兩個耳刮子,高聲罵道:「賊淫婦奴才!怎的叫了恁一日不開?你做甚麼來?我且不和你答話。」於是走到屋裡坐下。春梅走來磕頭遞茶。張旁覺得冷落之甚。婦人問他:「賊奴才他在屋裡做什麼來?」春梅道:「在院子裡坐著來。我這等催他,還不理。」婦人道:「我知道他和我兩個慪氣。黨太尉吃匾食,他也學人照樣兒欺負我。」待要打他,又恐西門慶聽見;不言語,心中又氣。繡眉尖嘴人常受此氣,餘亦多坐此病。張夾畫。一面卸了濃妝,張旁是宴罷歸來。春梅與他搭了鋪,上床就睡了。

到次日,西門慶衙門中去了。婦人把秋菊叫他頂著大塊柱石,跪在院子裡。跪的他梳了頭,叫春梅扯了他褲子,拿大板子要打他。春梅道:「好乾淨的奴才,叫我扯褲子,到沒的污濁了我的手!」走到前邊,旋叫了畫童兒扯去秋菊的衣。張夾娼婦行徑矣。婦人打著他罵道:「賊奴才淫婦,你從幾時就恁大來?別人興你,我卻不興你。姐姐,你知我見的,將就膿著些兒罷了。平白撐著頭兒,逞什麼強?姐姐,你休要倚著,我到明日洗著兩個眼兒看著你哩!」繡眉沒些把控。一面罵著又打,打了又罵,打的秋菊殺豬也似叫。李瓶兒那邊才起來,正看著奶子打發官哥兒睡著了,又諕醒了。明明白白聽見金蓮這邊打丫鬟,罵的言語兒有因,一聲兒不言語,諕的只把官哥兒耳朵握著。一面使繡春:「去對你五娘說休打秋菊罷。哥兒才吃了些奶睡著了。」金蓮聽了,越發打的秋菊狠了,罵道:「賊奴才,你身上打著一萬把刀子,這等叫饒。我是恁性兒,你越叫,我越打。繡眉這樣可恨。莫不為你拉斷了路行人?人家打丫頭,也來看著你。好姐姐,對漢子說,把我別變了罷!」李瓶兒這邊分明聽見指罵的是他,把兩隻手氣的冰冷,忍氣吞聲,敢怒而不敢言。早晨茶水也沒吃,摟著官哥兒在炕上就睡著了。

等到西門慶衙門中回家,入房來看官哥兒,見李瓶兒哭的眼紅紅的,睡在炕上,問道:「你怎的這咱還不梳頭?上房請你說話。你怎揉的眼恁紅紅的?」李瓶兒也不題金蓮指罵之事,只說:「我心中不自在。」西門慶告說:「喬親家那裡,送你的生日禮來了。一疋尺頭、兩壇南酒、一盤壽桃、一盤壽麵、四樣下飯。又是哥兒送節的兩盤元宵、四盤蜜食、四盤細果、兩掛珠子吊燈、兩座羊皮屏風燈、兩疋大紅官緞、一頂青緞㩟的金八吉祥帽兒、兩雙男鞋、六雙女鞋。咱家倒還沒往他那裡去,他又早與咱孩兒送節來了。如今上房的請你計較去。他那裡使了個孔嫂兒和喬通押了禮來。大妗子先來了,說明日喬親家母不得來,直到後日才來。他家有一門子做皇親的喬五太太聽見和咱們做親,好不喜歡!到十五日,也要來走走,咱少不得補個帖兒請去。」張旁喬親家,本為生子加官後用。李瓶兒聽了,方慢慢起來梳頭,走了後邊,拜了大妗子。孔嫂兒正在月娘房裡待茶,禮物擺在明間內,都看了。一面打發回盒起身,與了孔嫂兒、喬通每人兩方手帕、五錢銀子,寫了回帖去了。

正是:

但將鐘鼓悅和愛,好把犬羊為國羞。

有詩為證:

西門獨富太驕矜,襁褓孩兒結做親。

不獨資財如糞上,也應嗟歎後來人。

文回

一

文禹門云:金,瓶、梅三人平列。李瓶兒一水性婦人,尚可與為善者也。春梅一縱性丫頭,亦非不可化導者也,亦視其所遇為何如人,所處為何如境耳。著潘金蓮者,則可殺而不可留者也。賦以美貌,正所謂傾城傾國並可傾家,殺身殺人亦可殺子孫。乃始終與瓶分而與梅合者,梅剛而瓶柔,瓶處其上而梅處其下矣。此等婦人真無可安置處,不如仍令武松殺之,然惟其武松能殺之,世人皆不欲殺也。此斯世之所以多西門大官人歟?

二

文禹門云:暴發戶作事,可笑亦復可恥,其一切奢侈僭妄,姑且勿論。即定親一層,一群無知婦人,以兒戲為真事,遂以正事為兒戲,真忘其家中尚有正主也。

月娘言語之間,謙中帶傲,然中有否。西門慶直現於聲色,左曰不般配,右曰不雅相。此刻之西門慶,又非復當年之西門慶矣。小人得志,大抵如斯,面潘金蓮不察言,不觀色,猶以昔日之西門慶視之,其被叱也宜矣。含羞於此者,乃結恨於彼,瓶兒之病於是深,官哥之死亦於是速矣。可見定親一事,正是官哥喪命之根。樂極生悲,乃陰陽消長之機,亦禍福相因之理,可不慎哉!可不懼哉!余有幼小結識告示,附記於後。

按:前評寫於光緒五年(1879)五月十五日。後評寫於光緒六年(1880),正月二十一月二十一日。