張回此回內,總是照下文,故作滿心滿意之筆,十分圓滿,以與下文走滾作照也。

寫瓶兒於子虛死後,好事已成,乃反口口聲聲作乞哀乞憐之筆。人謂寫瓶兒熱,不知其寫瓶兒心悔也。何則?一時高興,將傢俬盡寄出去,其意謂子虛不死,我不過相隔一牆,財務先去,人可輕身越牆而過矣;及一旦子虛身死,乃深悔從前貨落人手,此際不得不依人項下,作討冷熱口氣也。此段隱情,乃作者追魂取影之筆,人俱混混看過,辜作者深心矣。

寫伯爵輩追歡,乃特特與一回「熱結」文字作繳也。然卻寫得不堪之甚。

寫花子由輩,乃特特為武松反補也。夫爭家財時,不惜東京告狀;而弟死,不問何由,弟媳孝服未滿,攜資嫁人,且曰至三日千萬令其走走,認為親戚。此等人是何肺腑?直令人失聲大哭。願萬萬世不見此等人一面也。

子虛結弟兄,固熱得不妙;親弟兄,又冷得無情。真是浮浪不堪之人。而子由輩,乃更非人類,較之伯爵輩為更可殺也。

王婆遇雨一回,將金蓮情事,故意寫得十分滿足。卻是為「占鬼卦」一回安線。此回兩番描寫在瓶兒家情事。二十分滿足,亦是為竹山安線。文章有反射法。此等是也。然對「遇雨」一回,此又是故意犯手文字,又是加一倍寫法。蓋金蓮家是一遍,瓶兒獨用兩遍,且下文還用一遍,方渡敬濟一筍。總是雕弓須十分滿扯,方才放箭也。

詩曰:

傾城傾國莫相疑,巫水巫雲夢亦癡。

紅粉情多銷駿骨,金蘭誼薄惜蛾眉。繡旁痛心語。張旁哭殺子虛。

溫柔鄉里精神健,窈窕風前意態奇。

村子不知春寂寂,千金此夕故踟躕。張旁一回主意。

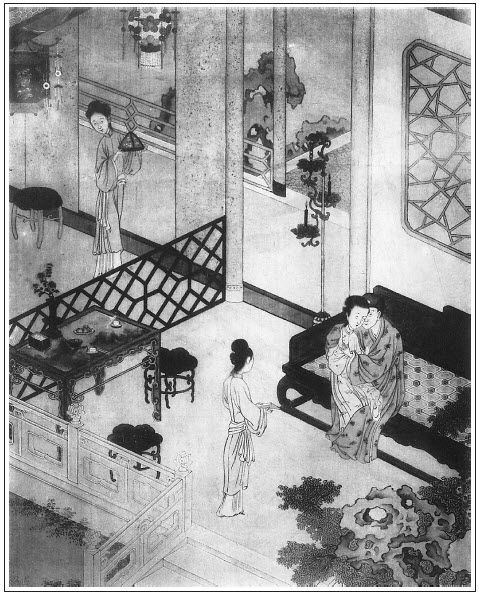

話說當日西門慶出離院門,玳安跟馬,逕到獅子街李瓶兒家,見大門關著,繡旁不放一些空。就知堂客轎子家去了。玳安叫馮媽媽開了門,西門慶進來。李瓶兒在堂中秉燭,花冠齊整,素服輕盈,張夾妙絕孝妝。正倚簾櫳盼望。見西門慶來,忙移蓮步,款促湘裙,下階迎接,笑道:「你早來些兒,他三娘、五娘還在這裡,只剛才起身去了。張夾然則已明做矣。今日他大娘去的早,說你不在家。那裡去了?」西門慶道:「今日我和應二哥、謝子純早晨看燈,打你門首過去來。不想又撞見兩個朋友,張夾一路稱謂,親疏自見。拉去院裡,撞到這咱晚。我恐怕你這裡等候,小廝去時,教我推淨手,打後門跑了。不然必吃他們掛住了,休想來的成。」

李瓶兒道:「適間多謝你重禮。他娘們又不肯坐,只說家裡沒人,教奴到沒意思的。」張夾寫瓶兒熱處。於是重篩美酒,再整佳餚,堂中把花燈都點上,放下暖簾來。金爐添獸炭,寶篆爇龍涎。婦人遞酒與西門慶,磕下頭去說道:「拙夫已故,舉眼無親。今日此杯酒,只靠官人與奴作個主兒,休要嫌奴醜陋,奴情願與官人鋪床疊被,與眾位娘子作個姊妹,奴自己甘心。繡眉一片眷戀心情,雖鐵石人亦動。不知官人心下如何?」說著滿眼淚落。張夾此時猶作此語,見瓶兒心無定見一味熱急,故有竹山一事也。然又有一段心事在內。西門慶一手接酒,一手扯他道:「你請起來。張夾便非往日謙恭。人情如畫。既蒙你厚愛,我西門慶銘刻於心。待你孝服滿時,張夾怕花大故也。所以怕花大者,以前告子虛一事故也。我自有處,不勞你費心。今日是你的好日子,咱每且吃酒。」西門慶吃畢,亦滿斟一杯回奉。婦人吃畢,安席坐下。馮媽媽單管廚下。須臾,拿面上來吃。西門慶因問道:「今日唱的是那兩個?」李瓶兒道:「今日是董嬌兒、韓金釧兒兩個。臨晚,送他三娘、五娘家中討花兒去了。」兩個在席上交杯換盞飲酒,繡春、迎春兩個在旁斟酒下菜伏侍。張夾照管丫頭。只見玳安上來,與李瓶兒磕頭拜壽。李瓶兒連忙起身還了個萬福,張夾寫瓶兒之勢。吩咐迎春教老馮廚下看壽麵點心下飯,拿一壺酒與玳安吃。西門慶吩咐:「吃了早些回家去罷。」李瓶兒道:「到家裡,你娘問,休說你爹在這裡。」張夾然則獨不瞞三娘、五娘也。玳安道:「小的知道,只說爹在裡邊過夜。張夾句句以裡邊暗比。明日早來接爹就是了。」西門慶點了點頭兒,繡旁畫。當下把李瓶兒喜歡的要不的,說道:「好個乖孩子,眼裡說話。」又叫迎春拿二錢銀子與他節間買瓜子兒嗑:「明日你拿個樣兒來,我替你做雙好鞋兒穿。」那玳安連忙磕頭說:「小的怎敢?」走到下邊吃了酒飯,帶馬出門。馮媽媽把大門關上了拴。

李瓶兒同西門慶猜枚吃了一回,又拿一副三十二扇象牙牌兒,桌上鋪茜紅苫條,兩個抹牌飲酒。張夾子虛安在?梁中書以安在?可歎,可歎!吃一回,吩咐迎春房裡秉燭。原來花子虛死了,迎春、繡春都已被西門慶耍了,以此凡事不避,教他收拾鋪床,拿果盒杯酒。又在床上紫錦帳裡,婦人露著粉般身子,西門慶香肩相並,玉體廝挨。兩個看牌,拿大鐘飲酒。因問西門慶:「你那邊房子幾時收拾?」張夾蓋房只如此串入。西門慶道:「且待二月間興工,連你這邊一所通身打開,與那邊花園取齊。前邊起蓋個山子卷棚,花園耍子。後邊還蓋三間玩花樓。」婦人因指道:「奴這床後茶葉箱內,還藏三四十斤沉香、二百斤白蠟、兩罐子水銀、八十斤胡椒。你明日都搬出來,替我賣了銀子,湊著你蓋房子使。你若不嫌奴醜陋,到家好歹對大娘說,奴情願與娘們做個姊妹,隨問把我做第幾個也罷。張夾又說,熱極能不反冷哉。親張夾親。,奴捨不的你。」繡眉深情人必冷,瓶兒太濃太熱,豈深於情者哉!故一疏即歇,作者之意微矣。說著,眼淚紛紛的落將下來。張旁銀去財空,反求於人。心事畢露。西門慶忙把汗巾兒抹拭,繡旁畫。說道:「你的情意,我已盡知。待你這邊孝服滿,張夾三字襯得不堪。我那邊房子蓋了才好。不然娶你過去,沒有住房。」婦人道:「既有實心娶奴家去,張夾然而瓶兒心沿不定。總是心事。到明日好歹把奴的房蓋的與他五娘在一處,奴捨不的他好個人兒,繡旁寫出瓶兒之淺。與後邊孟家三娘,見了奴且親熱。兩個天生的打扮,也不像兩個姊妹,只像一個娘兒生的一般。繡眉有我見猶憐之意。張夾又親玉樓。惟有他大娘性兒不是好的,快眉眼裡掃人。」西門慶說道:「俺吳家的這個拙荊,他到是好性兒哩。繡旁知妻莫如夫。不然手下怎生容得這些人?明日這邊與那邊一樣,蓋三間樓與你居住,安兩個角門兒出入。張夾記清。你心下如何?」婦人道:「我的哥哥,這等才可奴的意!」張夾心事如畫。於是兩個顛鸞倒鳳,淫慾無度。狂到四更時分,張夾一語中知萬描寫。方才就寢。枕上並肩交股,直睡到次日飯時不起來。張夾只如此,描寫已盡。

婦人且不梳頭,迎春拿進粥來,張旁與「情感」一回對峙照應。只陪著西門慶吃了半盞粥兒,又拿酒來,二人又吃。原來李瓶兒好馬爬著,張旁又與離間月娘對鎖。教西門慶坐在枕上,他倒插花往來自動。張夾情景因「瓶」字生出也。 兩個正在美處,只見玳安兒外邊打門,騎馬來接。西門慶喚他在窗下問他話。玳安說:「家中有三個川廣客人,在家中坐著。有許多細貨要科兌與傅二叔,只要一百兩銀子押合同,約八月中找完銀子。大娘使小的來請爹家去理會此事。」繡眉忽接一段生意,映出西門慶本來市井面目,以見後富貴破敗之暴無怪也。張夾雖問中照管藥店,卻是為敬濟一引。西門慶道:「你沒說我在這裡?」玳安道:「小的只說爹在桂姨家,張夾瓶兒不以為嫌,妙,妙!沒說在這裡。」西門慶道:「你看不曉事!張夾說月娘。教傅二叔打發他便了,又來請我怎的?」玳安道:「傅二叔講來,客人不肯,直等爹去,方才批合同。」李瓶兒道:「既是家中使孩子來請,買賣要緊,你不去,惹的大娘不怪麼?」西門慶道:「你不知,賊蠻奴才,行市遲,貨物沒處發兌,才上門脫與人。繡旁在行。若快時,他就張致了。滿清河縣,除了我家鋪子大,張旁又映竹山藥店。發貨多,隨問多少時,不怕他不來尋我。」繡旁又貪浪。婦人道:「買賣不與道路為仇,繡旁瓶兒亦能此語,奇!只依奴到家打發了再來。往後日子多如柳葉兒哩。」西門慶於是依李瓶兒之言,慢慢起來,梳頭淨面,戴網巾,穿衣服。李瓶兒收拾飯與他吃了,西門慶一直帶著個眼紗,騎馬來家。

鋪子裡有四五個客人,等候秤貨兌銀。批了合同,打發去了。走到潘金蓮房中,金蓮便問:「你昨日往那裡去來?實說便罷,不然我就嚷的塵鄧鄧的。」張夾心已塵出久駱駝。西門慶道:「你們都在花家吃酒,我和他們燈市裡走了走,就同往裡邊吃酒,過一夜。今日小廝接我方才來家。」金蓮道:「我知小廝去接,那院裡有你魂兒?罷麼,賊負心,你還哄我哩!那淫婦昨日打發俺們來了,弄神弄鬼的。晚夕叫了你去,㒲搗了一夜,㒲搗的了,才放來了。繡旁捨金蓮無此口角。玳安這賊囚根子,久慣兒牢成,對著他大娘又一樣話兒張夾明外月娘。,對著我又是一樣話兒。先是他回馬來家,他大娘問他:『你爹怎的不來?在誰家吃酒哩?』他回說:『和傅二叔眾人看了燈回來,都在院裡李桂姨家吃酒,叫我明早接去哩。』落後我叫了問他,他笑不言語。問的急了,繡眉「問的急了」四字,自家寫出,自家好問,妙甚!冷甚!才說:『爹在獅子街花二娘那裡哩!』賊囚根,他怎的就知我和你一心一話!張夾又妒又奸,籠絡西門慶。為後文間月娘張本。想必你叫他說來。」西門慶道:「我那裡教他?」於是隱瞞不住,方才把李瓶兒「晚夕請我去到那裡,與我遞酒,說空過你們來了。又哭哭啼啼告訴我說,他沒人手,後半截空,晚夕害怕,一心要教我娶他。問幾時收拾這房子。他還有些香燭細貨,也值幾百兩銀子,教我會經紀,替他打發。銀子教我收,湊著蓋房子。上緊修蓋,他要和你一處住,與你做個姊妹,恐怕你不肯。」繡旁金蓮順情,在此數語。婦人道:「我也不多著個影兒在這裡,巴不的來總好。我這裡也空落落的,得他來與老娘做伴兒。自古舡多不礙港,車多不礙路,我不肯招他,當初那個怎麼招我來?張夾忽作此言,見得妒心起,自亦太能主也。攙奴甚麼分兒也怎的?倒只怕人心不似奴心。繡旁到底不饒人。繡眉數語說來非假,聽之甚賢,自是一時順情之言,非素性也。故稍逆之,輒怒。要強婦人大都如此。你還問聲大姐姐去。」西門慶道:「雖故是恁說,他孝服未滿哩。」張夾此時西門已十分穩拿定矣。然卻是怕花大心事。說畢,婦人與西門慶脫白綾襖,袖子裡滑浪一聲掉出個物件兒來,繡旁偏有許多生發。拿在手裡沉甸甸的,彈子大,認了半日,竟不知甚麼東西。但見:

原是番兵出產,逢人薦轉在京。身軀小內玲瓏。得人輕借力,輾轉作蟬鳴。解使佳人心顫,慣能助腎威風。號稱金面勇先鋒。戰降功第一,揚名勉子鈴。

婦人認了半日,問道:「是甚麼東西兒?怎的把人半邊胳膊都麻了?」繡眉只在無意中點染。西門慶笑道:「這物件你就不知道了,名喚做勉鈴,南方勉甸國出來的。好的也值四五兩銀子。」婦人道:「此物使到那裡?」西門慶道:「先把他放入爐內,然後行事,妙不可言。」婦人道:「你與李瓶兒也干來?」繡旁突語刺骨。張夾畫出兩層,妙絕。西門慶於是把晚間之事,從頭告訴一遍。說得金蓮淫心頓起,兩個白日裡掩上房門,解衣上床交歡。正是:

不知子晉緣何事,才學吹簫便作仙。

話休饒舌。一日西門慶會了經紀,把李瓶兒的香蠟等物,都秤了斤兩,共賣了三百八十兩銀子。李瓶兒只留下一百八十兩盤纏,其餘都付與西門慶收了,湊著蓋房使。教陰陽擇用二月初八日興土動工。將五百兩銀子委付大家人來招並主管賁四,卸磚瓦木石,管工計帳。這賁四名喚賁第傳,年少生的浮浪囂虛,百能百巧。原是內相勤兒出身,因不守本分,被趕出來。初時跟著人做兄弟,次後投入大人家做家人,把人家奶子拐出來做了渾家,繡眉敘賁四履歷陞遷,不差一線。張夾又付賁四嫂。卻在故衣行做經紀。琵琶簫管都會。西門慶見他這般本事,常照管他在生藥鋪中秤貨討人錢使。以此凡大小事情,少他不得。當日賁四、來招督管各作匠人興工。先拆毀花家那邊舊房,打開牆垣,張旁了卻此牆。築起地腳,蓋起卷棚山子、各亭台耍子去處。非止一日,不必盡說。

光陰迅速,日月如梭。西門慶起蓋花園,約個月有餘。卻是三月上旬,乃花子虛百日。李瓶兒預先請過西門慶去,和他計議,要把花子虛靈燒了:「房子賣的賣,不的,你著人來看守。你早把奴娶過去罷!隨你把奴作第幾個,奴情願伏侍你鋪床疊被。」張旁與前一字不差,心事如畫。說著淚如雨下。繡旁可憐。西門慶道:「你休煩惱。我這話對房下和潘五姐也說過了,直待與你把房蓋完,那時你孝服將滿,張夾總是怕花大。娶你過門不遲。」李瓶兒道:「你既有真心娶奴,張旁心事。先早把奴房攛掇蓋了。娶過奴去,到你家住一日,死也甘心。繡旁可憐。省得奴在這裡度日如年。」張夾一味熱。西門慶道:「你的話,我知道了。」李瓶兒道:「再不的,我燒了靈,先搬在五娘那邊住兩日。繡眉寫急情,一步緊如一步,蓋為招蔣竹山地也。張夾一味熱。等你蓋了新房子,搬移不遲。你好歹到家和五娘說,我還等你的話。這三月初十日,是他百日,張夾因嫁期算到百日,可歎,可歎!我好唸經燒靈。」西門慶應諾,與婦人歇了一夜。

到次日來家,一五一十對潘金蓮說了。金蓮道:「可知好哩!奴巴不的騰兩間房與他住。你還問聲大姐姐去。我落得河水不洗船。」西門慶一直走到月娘房裡來,月娘正梳頭。西門慶把李瓶兒要嫁一節,從頭至尾說一遍。月娘道:「你不好娶他的。繡旁攔頭板。他頭一件,孝服不滿;第二件,你當初和他男子漢相交;張夾何不早說?第三件,你又和他老婆有連手,買了他房子,收著他寄放的許多東西。繡旁當時收銀日,何不絕之?張夾然則不娶他,此東西將安然不題乎?寫月娘欺心險行,可恨,可恨!吾故曰作者純以隱筆寫月娘也。常言:機兒不快梭兒快。我聞得人說,他家房族中花大是個刁徒潑皮。倘一時有些聲口,倒沒的惹虱子頭上搔。繡旁當心一拳。奴說的是好話。趙錢孫李,你依不依,隨你!」繡眉所慮極是,但此時拒之晚矣。張夾正顏厲色一番,卻又如此說出數語。總是痛癢不關。可恨,可恨!幾句說的西門慶閉口無言。走出前廳來,坐在椅子上沉吟:繡旁如畫。又不好回李瓶兒話,又不好不去的。尋思了半日,還進入金蓮房裡來。繡旁從容得妙。金蓮問道:「大姐姐怎麼說?」西門慶把月娘的話告訴了一遍。金蓮道:「大姐姐說的也是。繡旁平心言便公。張夾妙絕,兩可。然則西門自愚也。你又買了他房子,又娶他老婆,當初又與他漢子相交,既做朋友,沒絲也有寸,交官兒也看喬了。」西門慶道:「這個也罷了。繡眉「這個也罷了」一語,寫得交情掃地,可勝痛哭。到只怕花大那廝沒圈子跳,知道挾制他孝服不滿,在中間鬼渾。怎生計較?我如今又不好回他的。」金蓮道:「呸!有甚難處的事?你到那裡只說:『我到家對五娘說來,他的樓上堆著許多藥料,你這傢伙去到那裡沒處堆放,亦發再寬待些時,你這邊房子也七八蓋了,攛掇匠人早些裝修油漆停當,你這裡孝服也將滿。那裡娶你過去,卻不齊備些。強似搬在五娘樓上,葷不葷,素不素,張夾然則同在花園住,亦只葷不葷,素不素。此六字,可共贈金、瓶、梅三人也。擠在一處甚麼樣子!』管情他也罷了。」

西門慶聽言大喜,那裡等的時分,就走到李瓶兒家。婦人便問:「所言之事如何?」西門慶道:「五娘說來,一發等收拾油漆你新房子,你搬去不遲。如今他那邊樓上,堆的破零零的,你這些東西過去那裡堆放?還有一件打攪,只怕你家大伯子說你孝服不滿,繡眉心病,故忍不住說出。張夾正景心事。如之奈何?」婦人道:「他不敢管我的事。休說各衣另飯,當官寫立分單,已倒斷開了,只我先嫁由爹娘,後嫁由自己。常言:嫂叔不通問,大伯管不的我暗地裡事。我如今見過不的日子,他顧不的我。他但若放出個屁來,我教那賊花子坐著死不敢睡著死。大官人你放心,他不敢惹我。」因問:「你這房子,也得幾時方收拾完備?」西門慶道:「我如今吩咐匠人,先替你蓋出這三間樓來,及至油漆了,也到五月頭上。」婦人道:「我的哥哥,你上緊些。奴情願等到那時候也罷。」說畢,丫鬟擺上酒,兩個歡娛飲酒過夜。西門慶自此,沒三五日不來,俱不必細說。

光陰迅速,西門慶家中已蓋了兩月房屋。三間玩花樓,裝修將完,只少卷棚還未安磉。一日,五月蕤賓時節,正是:

家家門插艾葉,處處戶掛靈符。

李瓶兒治了一席酒,請過西門慶來,一者解粽,二者商議過門之事。張旁可知此回與「王婆遇雨」一回一樣稿兒。彼是金蓮熱極將冷,此是瓶兒熱極將冷,一樣反挑下文。但彼是一番描寫,此是兩番渲染。擇五月十五日,先請僧人唸經燒靈,然後西門慶這邊擇娶婦人過門。西門慶因問李瓶兒道:「你燒靈那日,花大、花三、花四請他不請?」繡旁心病,開口便見。婦人道:「我每人把個帖子,隨他來不來!」當下計議已定,單等五月十五日,婦人請了報恩寺十二眾僧人,在家唸經除靈。

西門慶那日封了三錢銀子人情,與應伯爵做生日。早晨拿了五兩銀子與玳安,教他買辦置酒,晚夕與李瓶兒除服。卻教平安、畫童兩個跟馬,約午後時分,往應伯爵家來。那日在席者謝希大、祝實念、孫天化、吳典恩、雲理守、常峙節連新上會賁第傳十個朋友,一個不少。繡旁細。張旁特特為子虛一哭,又為十兄弟一哭。後瓶兒出現,又總敘十人。總是為十兄弟兩番大哭也。張夾又補一個入來。可恨,可恨!又叫了兩個小優兒彈唱。遞畢酒,上坐之時,西門慶叫過兩個小優兒,認的頭一個是吳銀兒張旁刺入子虛。兄弟,名喚吳惠。那一個不認的,繡旁絕不板。跪下說道:「小的是鄭愛香兒的哥,叫鄭奉。」張夾又伏月兒。西門慶坐首席,每人賞二錢銀子。吃到日西時分,只見玳安拿馬來接,向西門慶耳邊悄悄說道:「二娘請爹早些去。」西門慶與了他個眼色,就往下走。繡旁畫。被應伯爵叫住問道:「賊狗骨頭兒,你過來實說。若不實說,我把你小耳朵擰過一邊來,你應爹一年有幾個生日?張夾妙絕。恁日頭半天裡就拿馬來,端的誰使你來?或者是你家中那娘使了你來?或者是裡邊十八子那裡?你若不說,過一百年也不對你爹說,替你這小狗禿兒娶老婆。」玳安只說道:「委的沒人使小的。小的恐怕夜緊,爹要起身早,拿馬來伺候。」應伯爵奈何了他一回,見不說,便道:「你不說,我明日打聽出來,和你這小油嘴兒算帳。」於是又斟了一鍾酒,拿了半碟點兒,與玳安下邊吃去。

良久,西門慶下來更衣,叫玳安到僻靜處問他話:「今日花家有誰來?」繡旁心病。玳安道:「花三往鄉里去了。花四家裡害眼,都沒人來。只有花大家兩口子來。吃了一日齋飯,他漢子先家去了,只有他老婆,臨去,二娘叫到房裡,與了他十兩銀子,兩套衣服。還與二娘磕了頭。」張旁對針武二,所以必用子虛口來報信。西門慶道:「他沒說什麼?」玳安道:「他一字沒敢題甚麼,只說到明日二娘過來,他三日要來爹家走走。」張夾花大豈尚得為人也乎!西門慶道:「他真個說此話來?」繡旁喜甚。玳安道:「小的怎敢說謊。」西門慶聽了,滿心歡喜。又問:「齋供了畢不曾?」玳安道:「和尚老早就去了,靈位也燒了。二娘說請爹早些過去。」西門慶道:「我知道了,你外邊看馬去。」這玳安正往外走,不想應伯爵在過道內聽,猛可叫了一聲,把玳安嚇了一跳。伯爵罵道:「賊小骨頭兒!你不對我說,我怎的也聽見了?原來你爹兒們幹的好繭兒!」西門慶道:「怪狗才,休要倡揚。」伯爵道:「你央我央兒,我不說便了。」於是走到席上,如此這般,對眾人說了一回。把西門慶拉著說道:「哥,你可成個人!有這等事,就掛口不對兄弟們說聲兒?就是花大有些話說,哥只吩咐俺們一聲,等俺們和他說,不怕他不依。他若敢道個不字,俺們就與他結下個大疙瘩。端的不知哥這親事成了不曾?哥一一告訴俺們。比來相交朋友做甚麼?張旁直刺「熱結」。張夾子虛不是朋友乎?哥若有使令去處,兄弟情願火裡火去,水裡水去。張夾設也欲要春花,何如?弟兄們這等待你,哥還只瞞著不說。」繡眉雖一味虛奉承,卻說得膽壯,且句句都打在心坎上。故西門慶獨與伯爵交厚。謝希大接過說道:「哥若不說,俺們明日倡揚的裡邊李桂姐、吳銀兒知道了,大家都不好意思的。」西門慶笑道:「我教眾位得知罷,親事已都停當了。」謝希大道:「哥到明日娶嫂子過門,俺們賀哥去。哥好歹叫上四個唱的,請俺們吃喜酒。」西門慶道:「這個不消說,一定奉請列位兄弟。」祝實念道:「比時明日與哥慶喜,不如咱如今替哥把一杯兒酒,先慶了喜罷。」繡眉又進一步奉承,寫出無所不至之情。張夾進一步,妙。吮癰痔,皆如此也。於是叫伯爵把酒,謝希大執壺,祝實念捧菜,其餘都陪跪。張旁總是刺入「熱結」一回。把兩個小優兒也叫來跪著,彈唱一套《十三腔》「喜遇吉日」,一連把西門慶灌了三四鍾酒。祝實念道:「哥,那日請俺們吃酒,也不要少了鄭奉、吳惠兩個。」因定下:「你二人好歹去。」張夾此上一段,總照後文反射也。

鄭奉掩口道:「小的們一定伺候。」須臾,遞酒畢,各歸席坐下。又吃了一回。看看天晚,那西門慶那裡坐的住,趕眼錯起身走了。應伯爵還要攔門不放,謝希大道:「應二哥,你放哥去罷。休要誤了他的事,教嫂子見怪。」那西門慶得手上馬,一直走了。到了獅子街,李瓶兒摘去孝髻,換上一身艷服。堂中燈火熒煌,預備下一桌齊整酒席,繡眉打點得十分穩妥,以起下更變之端。如玉樓晚娶來,則又作風。上面獨獨安一張交椅,讓西門慶上坐。丫鬟執壺,李瓶兒滿斟一杯遞上去,磕了四個頭,說道:「今日靈已燒了,蒙大官人不棄,奴家得奉巾櫛之歡,以遂于飛之願。」張旁滿心滿意之筆。行畢禮起來。西門慶下席來,亦回遞婦人一杯,方才坐下。因問:「今日花大兩口子沒說什麼?」繡旁心病。李瓶兒道:「奴午齋後,叫他進到房中,就說大官人這邊親事。他滿口說好,一句閒話也無。只說明日三日裡,教他娘子兒來咱家走走。奴與他十兩銀子,兩套衣服,兩口子歡喜的要不的。張夾寫子由不是人。臨出門,謝了又謝。」西門慶道:「他既恁說,我容他上門走走也不差甚麼。但有一句閒話,我不饒他。」繡眉娶瓶兒所怯者,花大也。見彼帖然,又得伯爵數語壯膽,便忽然口硬。小人矯強,情態可想。張夾便硬氣。小人態度,妙絕。李瓶兒道:「他若放辣騷,奴也不放過他。」於是銀鑲鍾兒盛著南酒,繡春斟了送上,李瓶兒陪著吃了幾杯。真個是年隨情少,酒因境多。李瓶兒因過門日子近了,比常時益發歡喜,張夾可恨。然卻是照下。故作滿心滿意之筆,以照下也。臉上堆下笑來,問西門慶道:「方纔你在應家吃酒,玳安來請你,那邊沒人知道麼?」西門慶道:「又被應花子猜著,逼勒小廝說了幾句,鬧混了一場。諸弟兄要與我賀喜,喚唱的,做東道,又齊攢的幫襯,灌上我幾杯。我趕眼錯就走出來,還要攔阻,又說好歹,放了我來。」繡眉只就眼前事摹寫,而歡情可掬可見。支離籐蔓,皆非妙文也。李瓶兒道:「他們放了你,也還解趣哩。」張夾滿極。安得不一冷?西門慶看他醉態顛狂,情眸眷戀,一霎的不禁胡亂。兩個口吐丁香,臉偎仙杏,李瓶兒把西門慶抱在懷裡叫道:「我的親哥!你既真心要娶我,可趁早些。繡旁不放。張夾以上總是照下文,作激謝之法也。然是瓶兒心事。你又往來不便,休丟我在這裡日夜懸望。」說畢翻來倒去,攪做一團,真個是:

情濃胸湊緊,款洽臂輕籠;

倦把銀缸照,猶疑是夢中。