張回此回收拾惠蓮,令其風馳電卷而去也。夫費如許筆墨,花開豆爆出來,卻又令其風馳電卷而去,則不如勿寫之為愈也。不知有寫此一人意在此人者,則肯輕寫之,亦不肯便結之。蓋我本意所欲寫者在此,則一部書之終始即在此。此人出而書始有,此人死而書亦終矣,如西門、月娘、金、瓶、梅、敬濟等人是也。有寫此一人,本意不在此人者,如宋蕙蓮等是也。本意止謂要寫金蓮之惡,要寫金蓮之妒瓶兒,卻恐筆勢迫促,便間架不寬廠,文法不盡致,不能成此一部大書,故於此先寫一宋蕙蓮,為金蓮預彰其惡,小試其道,以為瓶兒前車也。然而蕙蓮不死,不足以見金蓮也。金蓮死之死,不在一聞來旺之信而即死,卻在雪娥上氣之後而死,是蕙蓮之死,金蓮死之,非蕙蓮之自死也。金蓮死之固為爭寵,而蕙蓮之死於金蓮,變是爭妍,殆爭之不勝,至再至三,而終不勝,故憤恨以死。故一云「含羞」,又云「受氣不過」,然則與來旺何與哉!

看其寫來旺中計,而蕙蓮云「只當中了人拖刀之計」,與瓶兒見官哥被驚之言一樣,不改一字。然而寫蕙蓮為瓶兒前車,為的確不易,非予強評也。

一路寫金蓮之惡,真令人髮指,而其對西門一番說話,卻入情入理,寫盡千古權奸會倆也。然唯西門有迷色之念,金蓮即婉轉以色中之,故迷而不悟。倘不心醉蕙蓮,而一旦忽令其殺一人,西門雖惡,必變色而不聽也。是知聽言又在其人。

「風裡言風裡語」六字,妙絕,奇絕。天下事何事不在風裡言語中哉?夫風何處不在,乃作惡者必欲袖裡藏風,其愚不知為何如也。

觀蕙蓮甘心另娶一人與來旺,自隨西門,而必不忍致之遠去。夫遠去且不甘,況肯毒死氣死之哉!雖其死總由妒寵不勝而死,而其本心卻比金蓮、瓶兒差勝一等,又作者反襯二人也。

蕙蓮本意無情西門,不過結識家主為叨貼計耳,宜乎不甘心來旺之去也。文字俱於人情深淺中一一討分曉,安得不妙。

詩曰:

與君形影分吳越,玉枕經年對離別。

登台北望煙雨深,回身哭向天邊月。

又:

夜深悶到戟門邊,卻繞行廊又獨眠。

閨中只是空相憶,魂歸漠漠魄歸泉。

話說西門慶聽了金蓮之言,又變了卦。張旁一番罪案。到次日,那來旺兒收拾行李伺候,到日中還不見動靜。只見西門慶出來,叫來旺兒到跟前說道:「我夜間想來,你才打杭州來家多少時兒,又教你往東京去,忒辛苦了,不如叫來保替你去罷。你且在家歇宿幾日,我到明日,家門首生意尋一個與你做罷。」自古物聽主裁,那來旺兒那裡敢說甚的,只得應諾下來。西門慶就把銀兩書信,交付與來保和吳主管,三月念八日起身往東京去了。張旁回來即是六月。不在話下。

這來旺兒回到房中,心中大怒,繡旁應前大喜。吃酒醉倒房中,口內胡說,怒起宋蕙蓮來,要殺西門慶。繡眉情急而亂,禍臨頭,人往往如此。被宋蕙蓮罵了他幾句:「你咬人的狗兒不露齒,是言不是語,牆有縫,壁有耳。吃了那黃湯,挺那兩覺。」打發他上床睡了。到次日,走到後邊,串玉簫房裡請出西門慶。兩個在廚房後牆底下僻靜處說話,玉簫在後門首替他觀風。婆娘甚是埋怨,說道:「你是個人?你原說教他去,怎麼轉了靶子,又教別人去?你乾淨是個『毬子心腸──滾上滾下』,繡旁說得切。『燈草拐棒兒──原拄不定把』。你到明日蓋個廟兒,立起個旗桿來,就是個謊神爺!我再不信你說話了。我那等和你說了一場,就沒些情分兒!」繡眉埋怨中帶戲謔,妙甚。西門慶笑道:「到不是此說。我不是也叫他去,恐怕他東京蔡太師府中不熟,所以教來保去了。留下他,家門首尋個買賣與他做罷!」婦人道:「你對我說,尋個甚麼買賣與他做?」西門慶道:「我教他搭個主管,在家門首開酒店。」婦人聽言滿心歡喜,走到屋裡一五一十對來旺兒說了,繡旁此時已明做矣。張旁來旺亦借此生財,無他意也。單等西門慶示下。

一日,西門慶在前廳坐下,著人叫來旺兒近前,桌上放下六包銀兩,說道:「孩兒!你一向杭州來家辛苦。教你往東京去,恐怕你蔡府中不十分熟,所以教來保去了。今日這六包銀子三百兩,你拿去搭上個主管,在家門首開酒店,月間尋些利息孝順我,也是好處。」那來旺連忙趴在地下磕頭,領了六包銀兩。回到房中,告與老婆說:「他倒拿買賣來窩盤我,張夾是喜語。今日與了我這三百兩銀子,教我搭主管,開酒店做買賣。」老婆道:「怪賊黑囚!你還嗔老婆說。一鍬就掘了井?也等慢慢來。如何今日也做上買賣了!你安分守己,休再吃了酒,口裡六說白道!」來旺兒叫老婆把銀兩收在箱中:「我在街上尋夥計去也!」於是走到街上尋主管。尋到天晚,主管也不成,又吃的大醉來家。老婆打發他睡了,就被玉簫走來,叫到後邊去了。張夾忽著一玉蕭來,寫得黑魃魃怕人。

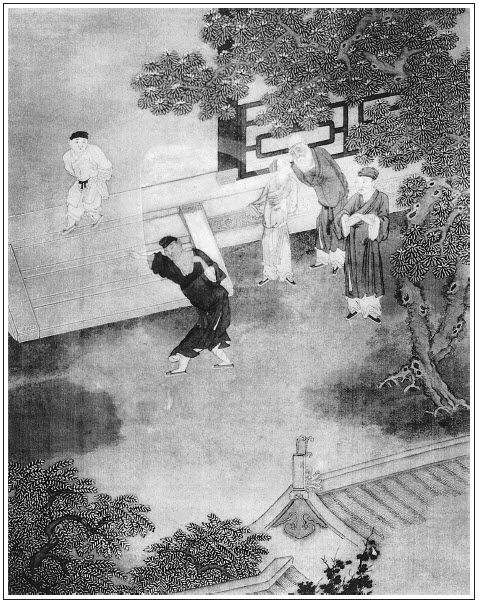

來旺兒睡了一覺,約一更天氣,酒還未醒,正朦朦朧朧睡著,忽聽的窗外隱隱有人叫他道:「來旺哥!還不起來看看,你的媳婦子又被那沒廉恥的勾引到花園後邊,幹那營生去了。虧你倒睡的放心!」繡眉就心事上誘之,不得不應,妙局。張夾又黑魃魃寫得怕人。來旺兒猛可驚醒,睜開眼看看,不見老婆在房裡,只認是雪娥看見甚動靜來遞信與他,不覺怒從心上起,道:「我在面前就弄鬼兒!」忙跳起身來,開了房門,逕撲到花園中來。剛到廂房中角門首,不防黑影裡拋出一條凳子來,把來旺兒絆了一交,只見響亮一聲,一把刀子落地。左右閃過四五個小廝,大叫:「有賊!」一齊向前,把來旺兒一把捉住了。來旺兒道:「我是來旺兒,進來尋媳婦子,如何把我拿住了?」眾人不由分說,一步一棍,打到廳上。只見大廳上燈燭熒煌,張夾豈月點燭待有賊者乎?妙如畫。西門慶坐在上面,即叫:「拿上來!」來旺兒跪在地下,說道:「小的睡醒了,不見媳婦在房裡,進來尋他。如何把小的做賊拿?」那來興兒就把刀子放在面前,與西門慶看。張夾黑魃魃怕人。西門慶大怒,罵道:「眾生好度人難度,這廝真是個殺人賊!我倒見你杭州來家,叫你領三百兩銀子做買賣,如何夤夜進內來要殺我?不然拿這刀子做甚麼?」喝令左右:「與我押到他房中,取我那三百兩銀子來!」眾小廝隨即押到房中。蕙蓮正在後邊同玉簫說話,忽聞此信,忙跑到房裡。看見了,放聲大哭,說道:「你好好吃了酒睡罷,平白又來尋我做甚麼?只當暗中了人的拖刀之計。」張夾明說金蓮,然與瓶兒說官哥之語,又一字不更,遙遙對照。予雲寫瓶兒前車,金蓮小試,固知不謬。一面開箱子,取出六包銀子來,拿到廳上。西門慶燈下打開觀看,內中止有一包銀兩,餘者都是錫鉛錠子。西門慶大怒,因問:「如何抵換了!我的銀兩往那裡去了?趁早實說!」那來旺兒哭道:「爹抬舉小的做買賣,小的怎敢欺心抵換銀兩?」西門慶道:「你打下刀子,還要殺我。刀子現在,還要支吾甚麼?」因把來興兒叫來,面前跪下,執證說:「你從某日,沒曾在外對眾發言要殺爹,嗔爹不與你買賣做?」這來旺兒只是歎氣,張開口兒合不的。西門慶道:「既贓證刀杖明白,叫小廝與我拴鎖在門房內。明日寫狀子,送到提刑所去!」只見宋蕙蓮雲鬟撩亂,衣裙不整,走來廳上向西門慶跪下,說道:「爹,此是你幹的營生!張夾直說破。妙絕。他好好進來尋我,怎把他當賊拿了?你的六包銀子,我收著,原封兒不動,平白怎的抵換了?恁活埋人,也要天理。他為甚麼?你只因他甚麼?繡旁如何說得出。打與他一頓。張夾直講人情,妙。白描中化工手也。如今拉著送他那裡去?」西門慶見了他,回嗔作喜道:「媳婦兒,關你甚事?你起來。他無禮膽大不是一日,見藏著刀子要殺我,你不得知道。你自安心,沒你之事。」因令來安兒:「好攙扶你嫂子回房去,休要慌嚇他。」繡旁老面皮。那蕙蓮只顧跪著不起來,說:「爹好狠心!你不看僧面看佛面,我恁說著,你就不依依兒?繡眉人面前說軟媚情語,都不要臉矣。張夾後文必死之由。他雖故吃酒,並無此事。」纏得西門慶急了,教來安兒搊他起來,勸他回房去了。

到天明,西門慶寫了柬帖,叫來興兒做干證,揣著狀子,押著來旺兒往提刑院去,說某日酒醉,持刀夤夜殺害家主,又抵換銀兩等情。才待出門,只見吳月娘走到前廳,向西門慶再三將言勸解,說道:「奴才無禮,家中處分他便了。又要拉出去,驚官動府做甚麼?」西門慶聽言,圓睜二目,喝道:「你婦人家,不曉道理!奴才安心要殺我,你倒還教饒他罷!」繡眉月娘不看勢頭好歹就勸,所以討個沒趣。於是不聽月娘之言,喝令左右把來旺兒押送提刑院去了。月娘當下羞赧而退,回到後邊,向玉樓眾人說道:「如今這屋裡亂世為王,九尾狐狸精出世。不知聽信了甚麼人言語,平白把小廝弄出去了。你就賴他做賊,萬物也要個著實才好,拿紙棺材糊人,成何道理?恁沒道理昏君行貨!」宋蕙蓮跪在當面哭泣。月娘道:「孩兒你起來,不消哭。你漢子恆數問不的他死罪。賊強人,他吃了迷魂湯了,俺們說話不中聽,『老婆當軍──充數兒』罷了。」玉樓向蕙蓮道:「你爹正在個氣頭上,待後慢慢的俺每再勸他。你安心回房去罷。」按下這裡不提。

單表來旺兒押到提刑院,西門慶先差玳安送了一百石白米與夏提刑、賀千戶。二人受了禮物,然後坐廳。來興兒遞上呈狀,看了,已知來旺兒先因領銀做買賣,見財起意,抵換銀兩,恐家主查算,夤夜持刀突入後廳,謀殺家主等情。心中大怒,把來旺叫到當廳跪下。這來旺兒告道:「望天官爺察情!容小的說,小的便說;不容小的說,小的不敢說。」夏提刑道:「你這廝!見獲贓證明白,勿得推調,從實與我說來,免我動刑。」來旺兒悉把西門慶初時令某人將藍緞子,怎的調戲他媳婦兒宋氏成奸,如今故入此罪,要墊害圖霸妻子一節,訴說一遍。夏提刑大喝了一聲,令左右打嘴巴,說:「你這奴才欺心背主!你這媳婦也是你家主娶的,繡旁妙語。配與你為妻,又把資本與你做買賣,你不思報本,卻倚醉夤夜突入臥房,持刀殺害。滿天下人都像你這奴才,也不敢使人了。」來旺兒口還叫冤屈,被夏提刑叫過來興兒過來執證。那來旺兒有口說不得了。正是:

會施天上計,難免目前災。

夏提刑即令左右選大夾棍上來,把來旺兒夾了一夾,打了二十大棍,打的皮開肉綻,鮮血淋漓。吩咐獄卒,帶下去收監。來興兒、玳安兒來家,回覆了西門慶話。西門慶滿心歡喜,吩咐家中小廝:「鋪蓋、飯食,一些都不許與他送進去。但打了,休來家對你嫂子說,只說衙門中一下兒也沒打他,監幾日便放出來。」眾小廝應諾了。

這宋蕙蓮自從拿了來旺兒去,頭也不梳,臉也不洗,黃著臉兒,只是關閉房門哭泣,茶飯不吃。西門慶慌了,使玉簫並賁四娘子兒再三進房解勸他,說道:「你放心,爹因他吃酒狂言,監他幾日,耐他性兒,不久也放他出來。」蕙蓮不信,使小廝來安兒送飯進監去,回來問他,也是這般說:「哥見官,一下兒也不打。一兩日就來家,教嫂子在家安心。」這蕙蓮聽了此言,方才不哭了。每日淡掃娥眉,薄施脂粉,出來走跳。西門慶要便來回打房門首走,老婆在簷下叫道:「房裡無人,爹進來坐坐不是!」西門慶進入房裡,與老婆做一處說話。西門慶哄他說道:「我兒,你放心。我看你面上,寫了帖兒對官府說,也不曾打他一下兒。監他幾日,耐耐他性兒,還放他出來,還叫他做買賣。」婦人摟抱著西門慶脖子,說道:「我的親達達!你好歹看奴之面,繡眉詞愈親,則情愈疏矣,人多不悟。奈何他兩日,放他出來。隨你教他做買賣不教他做買賣也罷,這一出來,我教他把酒斷了,隨你去近到遠使他,他敢不去?再不你若嫌不自便,替他尋上個老婆,他也罷了。我常遠不是他的人了。」張夾總是為金蓮反襯。見金蓮之於武大不堪也。西門慶道:「我的心肝,你話是了。我明日買了對過喬家房,收拾三間房子與你住,搬你那裡去,咱兩個自在頑耍。」婦人道:「著來,親親!隨你張主便了。」說畢,兩個閉了門兒。

原來婦人夏月常不穿褲兒,只單吊著兩條裙子,張夾俏話。遇見西門慶在那裡,便掀開裙子就干。於是二人解佩露甄妃之玉,齊眉點漢署之香,雙鳧飛肩,雲雨一席。婦人將身帶的白銀條紗挑線香袋兒──裡邊裝著松柏兒並排草,挑著「嬌香美愛」四個字,把與西門慶。喜的心中要不的,恨不的與他誓共死生,向袖中即掏出一二兩銀子,與他買果子吃。再三安撫他:「不消憂慮,只怕憂慮壞了你。我明日寫帖子對夏大人說,就放他出來。」說了一回,西門慶恐有人來,連忙出去了。

這婦人得了西門慶此話,到後邊對眾丫鬟媳婦詞色之間未免輕露,繡旁婦人沒受用在此。孟玉樓早已知道,張夾又寫得怕人。轉來告潘金蓮說,他爹怎的早晚要放來旺兒出來,另替他娶一個;怎的要買對門喬家房子,把媳婦子吊到那裡去,與他三間房住,又買個丫頭伏侍他;與他編銀絲䯼髻,打頭面。一五一十說了一遍:「就和你我輩一般,甚麼張致!大姐姐也就不管管兒!」張夾又映月娘。潘金蓮不聽便罷,聽了時:

忿氣滿懷無處著,雙腮紅上更添紅。

說道:「真個由他,我就不信了!今日與你說的話,我若教賊奴才淫婦,與西門慶放了第七個老婆,我不喇嘴說,就把潘字倒過來!」張夾可殺。玉樓道:「漢子沒正條的,大姐姐又不管,咱每能走不能飛,到的那些兒?」繡旁酷肖玉樓口角。金蓮道:「你也忒不長俊,要這命做甚麼?活一百歲殺肉吃!他若不依我,拚著這命擯兌在他手裡也不差甚麼!」玉樓笑道:「我是小膽兒,不敢惹他,看你有本事和他纏。」

到晚,西門慶在花園中翡翠軒書房裡坐的,正要教陳敬濟來寫帖子,往夏提刑處說,要放來旺兒出來。被金蓮驀地走到跟前,搭伏著書桌兒,繡旁故作緩致。問:「你教陳姐夫寫甚麼帖子?」西門慶不能隱諱,因說道:「我想把來旺兒責打與他幾下,放他出來罷。」婦人止住小廝:「且不要叫陳姐夫來。」坐在旁邊,因說道:「你空耽著漢子的名兒,原來是個隨風倒舵、順水推船的行貨子!我那等對你說的話兒你不依,倒聽那賊奴才淫婦話兒。隨你怎的逐日沙糖拌蜜與他吃,他還只疼他的漢子。張夾一語刺人。依你如今把那奴才放出來,你也不好要他這老婆了,張夾又一語刺人。教他奴才好藉口,你放在家裡不葷不素,當做甚麼人兒看成?待要把他做你小老婆,奴才又見在;待要說道奴才老婆,你見把他逞的恁沒張致的,在人跟前上頭上臉有些樣兒!就算另替那奴才娶一個,著你要了他這老婆,往後倘忽你兩個坐在一答裡,那奴才或走來跟前回話,或做甚麼,見了有個不氣的?老婆見了他,站起來是,不站起來是?張夾可惜此言卻出之於金蓮之口。先不先,只這個就不雅相。繡眉設出許多木然之想,說得事事可慮,金蓮口嘴殊可畏。傳出去,休說六鄰親戚笑話,只家中大小,把你也不著在意裡。正是上樑不正下樑歪。你既要幹這營生,不如一狠二狠,把奴才結果了,繡旁活冤家。你就摟著他老婆也放心。」繡眉此等論頭,似從武大身上得來。張眉金蓮意在妒蕙蓮,今必欲死來旺,逆知來旺死,蕙蓮必不可留矣。張夾該死。幾句又把西門慶念翻轉了,反又寫帖子送與夏提刑,教夏提刑限三日提出來,一頓拷打,拷打的通不像模樣。提刑兩位官並上下觀察、緝捕、排軍,監獄中上下,都受了西門慶財物,只要重不要輕。

內中有一當案的孔目陰先生,名喚陰騭,乃山西孝義縣人,極是個仁慈正直之士。因見西門慶要陷害此人,圖謀他妻子,再三不肯做文書送問,與提刑官抵面相講。兩位提刑官以此掣肘難行,延挨了幾日,人情兩盡,只把他當廳責了四十,論個遞解原籍徐州為民。當查原贓,花費十七兩,鉛錫五包,責令西門慶家人來興兒領回。差人寫個帖子,回覆了西門慶,隨教即日押發起身。這裡提刑官當廳押了一道公文,差兩個公人把來旺兒取出來,已是打的稀爛,釘了扭,上了封皮,限即日起程,逕往徐州管下交割。

可憐這來旺兒,在監中監了半月光景,沒錢使用,弄的身體狼狽,衣服藍褸,沒處投奔。哀告兩個公人說:「兩位哥在上,我打了一場屈官司,身上分文沒有,要湊些腳步錢與二位,望你可憐見,押我到我家主處,有我的媳婦兒並衣服箱籠,討出來變賣了,張夾呆甚。知謝二位,並路途盤費,也討得一步松寬。」那兩個公人道:「你好不知道理!你家主既擺佈了一場,他又肯發出媳婦並箱籠與你?繡眉畢竟公人有見識。你還有甚親故,俺們看陰師父面上,瞞上不瞞下,領你到那裡,胡亂討些錢米,夠你路上盤費便了。誰指望你甚腳步錢兒!」來旺道:「二位哥哥,你只可憐引我先到我家主門首,我央浼兩三位親鄰,替我美言討討兒,無多有少。」兩個公人道:「也罷,我們就押你去。」這來旺兒先到應伯爵門首,伯爵推不在家。繡旁活賊。又央了左鄰賈仁清、伊勉慈二人來西門慶家,替來旺兒說討媳婦箱籠。西門慶也不出來,使出五六個小廝,一頓棍打出來,不許在門首纏擾。把賈、伊二人羞的要不的。他媳婦兒宋蕙蓮,在屋裡瞞的鐵桶相似,並不知一字。西門慶吩咐:「那個小廝走漏消息,決打二十板!」兩個公人又同到他丈人──賣棺材的宋仁家,來旺兒如此這般對宋仁哭訴其事,打發了他一兩銀子,與兩個公人一吊銅錢、一斗米,路上盤纏。哭哭啼啼,從四月初旬離了清河縣,往徐州大道而來。正是:

若得苟全癡性命,也甘飢餓過平生。

不說來旺兒遞解徐州去了。且說宋蕙蓮在家,每日只盼他出來。小廝一般的替他送飯,到外邊,眾人都吃了。轉回來蕙蓮問著他,只說:「哥吃了,監中無事。若不是也放出來了,連日提刑老爺沒來衙門中問事,也只在一二日來家。」西門慶又哄他說:「我差人說了,不久即出。」婦人以為信實。一日風裡言風裡語,張夾六字奇絕。聞得人說,來旺兒押出來,在門首討衣箱,不知怎的去了。這婦人幾次問眾小廝,都不說。忽見鉞安兒跟了西門慶馬來家,叫住問他:「你旺哥在監中好麼?幾時出來?」鉞安道:「嫂子,我告你知了罷,俺哥這早晚到流沙河了。」蕙蓮問其故,這鉞安千不合萬不合,如此這般:「打了四十板,遞解原籍徐州家去了。只放你心裡,休題我告你說。」這婦人不聽萬事皆休,聽了此言,關閉了房間,放聲大哭道:「我的人樂!你在他家干壞了甚麼事來?被人紙棺材暗算計了你!你做奴才一場,好衣服沒曾掙下一件在屋裡。今日只當把你遠離他鄉,弄的去了,坑得奴好苦也!你在路上死活未知。我就如合在缸底下一般,怎的曉得?」繡眉蕙蓮既為蔣聰報仇,又欲為來旺死節,雖淫,過金蓮、瓶兒遠矣。哭了一回,取一條長手巾拴在臥房門樞上,懸樑自縊。不想來昭妻一丈青,住房正與他相連,從後來聽見他屋裡哭了一回,不見動靜,半日只聽喘息之聲。扣房門叫他不應,慌了手腳,教小廝平安兒撬開窗戶進去。見婦人穿著隨身衣服,在門樞上正吊得好。一面解救下來,並了房門,取薑湯撅灌。須臾,嚷的後邊知道。吳月娘率領李嬌兒、孟玉樓、西門大姐、李瓶兒、玉簫、小玉張眉獨少金蓮,妙絕。都來看視,賁四娘子兒也來瞧。一丈青搊扶他坐在地下,只顧哽咽,白哭不出聲來。月娘叫著他,只是低著頭,口吐涎痰,不答應。月娘便道:「原來是個傻孩子!你有話只顧說便好,如何尋起這條路起來!」又令玉簫扶著他,親叫道:「蕙蓮孩兒,你有甚麼心事,越發老實叫上幾聲,不妨事。」繡旁動人苦衷。問了半日,那婦人哽咽了一回,大放聲排手拍掌哭起來。月娘叫玉簫扶他上炕,他不肯上炕。月娘眾人勸了半日,回後邊去了。止有賁四嫂同玉簫相伴在屋裡。

只見西門慶掀簾子進來,看見他坐在冷地下哭泣,令玉簫:「你搊他炕上去罷。」玉簫道:「剛才娘教他上去,他不肯去。」西門慶道:「好強孩子,冷地下冰著你。你有話對我說,如何這等拙智!」蕙蓮把頭搖著說道:「爹,你好人兒,你瞞著我幹的好勾當兒!還說甚麼孩子不孩子!你原來就是個弄人的劊子手,把人活埋慣了,害死人還看出殯的!繡眉半是想來旺,半是恨西門慶不聽己言,故執念不回,並作態以要寵也。你成日間只哄著我,今日也說放出來,明日也說放出來。只當端的好出來。你如遞解他,也和我說聲兒,張夾恨在此。暗暗不通風,就解發遠遠的去了。你也要合憑個天理!你就信著人幹下這等絕戶計,張夾恨又在此。把圈套兒做的成成的,你還瞞著我。你就打發,兩個人都打發了,如何留下我做甚麼?」繡旁語太無情。西門慶笑道:「孩兒,不關你事。那廝壞了事,所以打發他。你安心,我自有處。」因令玉簫:「你和賁四娘子相伴他一夜兒,我使小廝送酒來你每吃。」說畢,往外去了。賁四嫂良久扶他上炕坐的,和玉簫將話兒勸解他。

西門慶到前邊鋪子裡,問傅夥計支了一弔錢,買了一錢酥燒,拿盒子盛了,又是一瓶酒,使來安兒送到蕙蓮屋裡,說道:「爹使我送這個與嫂子吃。」蕙蓮看見,一頭罵:「賊囚根子!趁早與我拿了去,省的我摔一地。」繡眉此時送此物來,自惹人氣。來安兒道:「嫂子收了罷,我拿回去,爹又要打我。」便就放在桌子上。蕙蓮跳下來,把酒拿起來,才待趕著摔了去,被一丈青攔住了。那賁四嫂看著一丈青咬指頭兒。張夾白描。正相伴他坐的,只見賁四嫂家長兒走來,叫他媽道:「爹門外頭來家,要吃飯。」賁四嫂和一丈青走出來。到一丈青門首,只見西門大姐在那裡,和來保兒媳婦惠祥說話。張夾又映前文。因問賁四嫂那裡去,賁四嫂道:「俺家的門外頭來了,要飯吃。我到家瞧瞧就來。我只說來看看,吃他大爹再三央,陪伴他坐坐兒,誰知倒把我掛住了。」惠祥道:「剛才爹在屋裡,他說甚麼來?」賁四嫂只顧笑,說道:「看不出他旺官娘子,原來也是個辣菜根子,繡旁借旁人口襯出。和他大爹白搽白折的平上。誰家媳婦兒有這個道理!」惠祥道:「這個媳婦兒比別的媳婦兒不同,從公公身上拉下來的媳婦兒,繡旁妙語。這一家大小誰如他?」說畢惠祥去了。一丈青道:「四嫂,你到家快來。」賁四嫂道:「甚麼話,我若不來,惹他大爹就怪死了。」張夾又自己留身份。

卻說西門慶白日教賁四嫂和一丈青陪他坐,晚夕教玉簫伴他睡,慢慢將言詞勸他,說道:「宋大姐,你是個聰明的,趁恁妙齡之時,一朵花初開,主子愛你,也是緣法相投。你如今將上不足,比下有餘,守著主子,強如守著奴才。他已是去了,你恁煩惱不打緊,一時哭的有好歹,卻不虧負了你的性命?常言道:做一日和尚撞一日鐘,往後貞節輪不到你身上了。」繡眉說得花花哄哄,雖鐵人亦動。古今名理,不知被此等言語害了多少。那蕙蓮聽了,只是哭泣,每日粥飯也不吃。繡眉雖非貞節,然能於死生貴賤之際,感戀不忘其情,亦自可悲。玉簫回了西門慶話。西門慶又令潘金蓮親來對他說,也不依。金蓮惱了,向西門慶道:「賊淫婦,他一心只想他漢子,千也說一夜夫妻百夜恩,萬也說相隨百步,也有個徘徊意,這等貞節的婦人,卻拿甚麼拴的住他心?」張夾豈不自愧?西門慶笑道:「你休聽他摭說,他若早有貞節之心,當初只守著廚子蔣聰,不嫁來旺兒了。」繡眉如此語使金蓮聞之應自愧,故宜枘鑿也。嫁來旺為報蔣聰仇也。今來旺之仇誰報?雖然蔣聰之仇由來旺而報,來旺無西門則亦不能報。然則來旺之仇死之可也,不死之亦可也。張夾蓋雲當日不依我了。一面坐在前廳上,把眾小廝都叫到跟前審問:「來旺兒遞解去時,是誰對他說來?趁早舉出來,我也一下不打他。不然,我打聽出來,每人三十板,即與我離門離戶。」忽有畫童跪下,說道:「那日小的聽見鉞安跟了爹馬來家,在夾道內,嫂子問他,他走了口對嫂子說。」西門慶聽了大怒,一片聲使人尋鉞安兒。

這鉞安早知消息,一直躲到潘金蓮房裡去。金蓮正洗臉,小廝走到屋裡,跪著哭道:「五娘救小的則個!」金蓮罵道:「賊囚!猛可走來,嚇我一跳!你又不知干下甚麼事!」鉞安道:「爹因為小的告嫂子說了旺哥去了,要打我。娘好歹勸勸爹。若出去,爹在氣頭裡,小的就是死罷了!」金蓮道:「怪囚根子,諕的鬼也似的!我說甚麼勾當來,恁驚天動地的?原來為那奴才淫婦。」吩咐:「你在我這屋裡,不要出去。」於是藏在門背後。西門慶見叫不將鉞安去,在前廳暴叫如雷。一連使了兩替小廝來金蓮房裡尋,都被金蓮罵的去了。落後,西門慶一陣風自家走來,手裡拿著馬鞭子,問:「奴才在那裡?」金蓮不理他,被西門慶繞屋尋遍,從門背後採出鉞安來要打。吃金蓮向前,把馬鞭子奪了,掠在床頂上。繡旁金蓮頗有膽氣。說道:「沒廉恥的貨兒,你臉做主了!那奴才淫婦想他漢子上吊,羞急拿小廝來煞氣,關小廝甚事!」那西門慶氣的睜睜的。繡眉此等情節不堪說破,說破則西門慶自開口動手不得。金蓮叫小廝:「你往前頭幹你那營生去,不要理他。等他再打你,有我哩!」張眉前私僕時,西門慶如何威勢!金蓮如何懼怕!今卻使金蓮長志,西門失威。何也?西門自處非禮,故不能復振。修身而後齊家,蓋有以也。而敬濟後事,何莫非因此而放膽哉!那鉞安得手,一直往前去了。正是:

兩手劈開生死路,翻身跳出是非門。

這潘金蓮見西門慶留意在宋蕙蓮身上,乃心生一計。張夾罪案昭然。在後邊唆調孫雪娥,說來旺兒媳婦子怎的說你要了他漢子,備了他一篇是非,他爹惱了,才把他漢子打發了:「前日打了你那一頓,拘了你頭面衣服,都是他過嘴告說的。」這孫雪娥聽了個耳滿心滿。掉了雪娥口氣兒,張夾罪案昭然。走到前邊,向蕙蓮又是一樣話說,說孫雪娥怎的後邊罵你是蔡家使喝的奴才,積年轉主子養漢,不是你背養主子,你家漢子怎的離了他家門?說你眼淚留著些腳後跟。說的兩下都懷仇恨。

一日,也是合當有事。四月十八日,李嬌兒生日,院中李媽媽並李桂姐,都來與他做生日。吳月娘留他同眾堂客在後廳飲酒,西門慶往人家赴席不在家。這宋蕙蓮吃了飯兒,從早晨在後邊打了個幌兒,走到屋裡直睡到日西。由著後邊一替兩替使了丫鬟來叫,只是不出來。雪娥尋不著這個由頭兒,走來他房裡叫他,說道:「嫂子做了玉美人了,怎的這般難請?」張夾雪娥隨處惹嘲,宜乎有為娼之報。那蕙蓮也不理他,只顧面朝裡睡。這雪娥又道:「嫂子,你思想你家旺官兒哩。早思想好來!不得你他也不得死,還在西門慶家裡。」繡旁雪娥來得殊無文理,後之一死適足以償。張夾此語又不可出之雪娥口。這蕙蓮聽了他這一句話,打動潘金蓮說的那情由,翻身跳起來,望雪娥說道:「你沒的走來浪聲顙氣!他便因我弄出去了。你為甚麼來?打你一頓,攆的不容上前。得人不說出來,大家將就些便罷了,何必撐著頭兒來尋趁人!」張夾偏入金蓮套中。讀者於此悟行兵之道。這雪娥心中大怒,罵道:「好賊奴才,養漢淫婦!如何大膽罵我?」蕙蓮道:「我是奴才淫婦,你是奴才小婦!張夾一轉。我養漢養主子,強如你養奴才!繡旁罵得痛快。張夾一轉。你倒背地偷我漢子,你還來倒自家掀騰?」張夾又一轉。這幾句話,說的雪娥急了,宋蕙蓮不防,被他走向前,一個巴掌打在臉上,打的臉上通紅。說道:「你如何打我?」於是一頭撞將去,兩個就揪扭打在一處。慌的來昭妻一丈青走來勸解,把雪娥拉的後走,兩個還罵不絕口。吳月娘走來罵了兩句:「你每都沒些規矩兒!不管家裡有人沒人,都這等家反宅亂的!等你主子回來,看我對你主子說不說!」當下雪娥就往後邊去了。月娘見蕙蓮頭髮揪亂,便道:「還不快梳了頭,往後邊來哩!」蕙蓮一聲兒不答話。打發月娘後邊去了,走到房內,倒插了門,哭泣不止。哭到掌燈時分,眾人亂著,後邊堂客吃酒,可憐這婦人忍氣不過,繡眉四字春秋得妙,以見非為節也。張夾四字定案。不為來旺守節也。尋了兩條腳帶,拴在門楹上,自縊身死,亡年二十五歲。正是:

世間好物不堅牢,彩雲易散琉璃脆。

落後,月娘送李媽媽、桂姐出來,打蕙蓮門首過,房門關著,不見動靜,心中甚是疑影。打發李媽媽娘兒上轎去了,回來叫他門不開,都慌了手腳。還使小廝打窗戶內跳進去,割斷腳帶,解卸下來,撅救了半日,不知多咱時分,嗚呼哀哉死了。但見:

四肢冰冷,一氣燈殘。香魂眇眇,已赴望鄉台;星眼瞑瞑,屍猶橫地下。不知精爽逝何處,疑是行雲秋水中。

月娘見救不活,慌了。連忙使小廝來興兒,騎頭口往門外請西門慶來家。雪娥恐怕西門慶來家拔樹尋根,歸罪於己,在上房打旋磨兒跪著月娘,教休題出和他嚷鬧來。月娘見他嚇得那等腔兒,心中又下般不得,因說道:「此時你恁害怕,當初大家省言一句兒便了。」至晚,等的西門慶來家,只說蕙蓮因思想他漢子,哭了一日,趕後邊人亂,不知多咱尋了自盡。西門慶便道:「他恁個拙婦,原來沒福。」繡眉只深淡一語作結便了,蓋無情以系心也。作者一絲不亂。張夾到不拙。一面差家人遞了一紙狀子,報到縣主李知縣手裡,張旁後來審雪娥,亦在此處。只說本婦因本家請堂客吃酒,他管銀器傢伙,因失落一件銀鐘,恐家主查問見責,自縊身死。又送了知縣三十兩銀子。

知縣自恁要作分上,胡亂差了一員司吏帶領幾個仵作來看了。自買了一具棺材,討了一張紅票,賁四、來興兒同送到門外地藏寺。與了火家五錢銀子,多架些柴薪。才待發火燒燬,不想他老子賣棺材宋仁打聽得知,走來攔住,叫起屈來。說他女兒死的不明白,稱西門慶因倚強姦他:「我女貞節不從,威逼身死。我還要撫按告狀,誰敢燒化屍首!」那眾火家都亂走了,不敢燒。賁四、來興少不的把棺材停在寺裡來回話。正是:

青龍與白虎同行,吉凶事全然未保。

文回文禹門云:殺其夫,佔其妻,已成西門慶慣伎。自被武松放過,膽一日大似一日,手一日辣似一日。武大郎尚在暗中,花子虛仍是偷作,迨至來旺,居然大鑼大鼓,明日張膽,大明大白,於眾聞共睹之下,直做出來矣。

來旺本有自取之道。誣賊一層,顯系金蓮主謀,玉樓參贊,西門慶出場,吳月娘實不知情,方一開口,便受呵叱。西門慶前猶挖壁撥門之賊,今則明火執仗之盜。為之畫策者有人,為之助力者有人,為之旁敲側擊、內外夾攻者有人。雖有百月娘,亦奈之何哉!尚得曰:「大姐姐不管一管」,是果能管乎?果敢管乎?果容管乎?為管之者,助紂為虐,來旺兒入提刑院矣。

月娘被喝之後,其言曰:「亂世為王」,「九尾狐狸精出世」。明明作者不肯抹煞月娘,而使之出頭受辱,並出此言也。豈專指金蓮一人乎?玉樓固亦在其中矣。何以知之?玉樓勸蕙蓮曰:「你爹正在氣頭上,待會俺們再勸他。」厥後不但不聞玉樓之勸,要放來旺,金蓮尚不知,玉樓去報信,並激之曰:「看你本事」,含笑而道之。背後一而再,再而三:「大姐姐又不管」,分明指使金蓮出謀,而暗中參議。是金蓮陽暴,玉樓陰險,其病根總在於嫉妒。謂予不信,細味玉樓之言,「合你我一般,什麼張致。」金蓮之言:若與西門慶「作了第七個老婆,把潘字倒過來。」觀此金、玉二人之意,不但欲置來旺於死地,即慧蓮亦不令其能活也。

蕙蓮果死矣,本有所死之道。然人皆知死於雪娥之打,而不知實死於金蓮,更不知實死於玉樓。至於蕙蓮取死之道,已伏於玉樓叱之曰:「你這媳婦子,與你有什麼說處」,並看蕙蓮穿金蓮之鞋,一聲兒也不言語。又云:「嗔道賊臭肉,坐著見俺,待起不起的」,殺機早動於此矣。屢言「大姐姐不管」者,正唆金蓮之管之也。使月娘真管、能管,恐三娘亦未必能入此門矣。若玉樓者,吾甚畏之。