張回此回單敘蕙蓮乏怙寵也。夫主意單寫蕙蓮,而用筆亦單寫蕙蓮,便成呆筆。上文金蓮、玉樓、瓶兒、春梅俱未呆寫,後文若干人亦俱未呆筆,此文又何肯呆寫?則知「賭棋枰」,又不得不然之生法穿插也。然而玉樓、金蓮、瓶兒相聚一處,其消閒永晝,逐隊成團,一堂春色,又不得不加一番描寫,不必待「鞭靶」一回方始總描之也。早於吃車輪酒時一一描其勝滿之極矣。過此數回,至「生子」後,則金、瓶永不復合矣。故此處一描,為萬不可少。

「覷藏春」,見蕙蓮小人之底裡皆動。而金蓮潛蹤,已伏一勢不兩立之根,次早略使權術,遂使西門對蕙蓮無以自解。而蕙蓮之不心貼西門,已安一皮根。後文屋層變卦,愈滋悲憤,遂致捐軀而不顧也。然而金蓮之惡,已盈於不言之中矣。

寫聽籬察壁,固是金蓮本性,而一聽即著,愈使後文一步不肯松也。妒婦之不容人,大半怕人如此。又與「翡翠軒」作引子矣。

後文寫玳安、寫賁四,皆描寫蕙蓮淫蕩輕狂,以致人人皆知,為來旺「醉罵」之由也。又見輕佻淺露,特特與春梅相反,以結果之不如也。

於未見金蓮前,卻橫插一平安。一者映出蕙蓮,一者為妒書僮受報作伏。小人輕言取禍,往往如此。

詞曰:

心中難自洩,暗裡深深謝。張夾一轉。未必娘行,恁地能賢哲。張夾又一轉。衷腸怎好和君說?張夾又一轉。

說不願丫頭,願做官人的侍妾。張夾又一轉。他堅牢望我情真切。豈想風波,果應了他心料者。張夾又一轉。

──右調《梧桐樹》

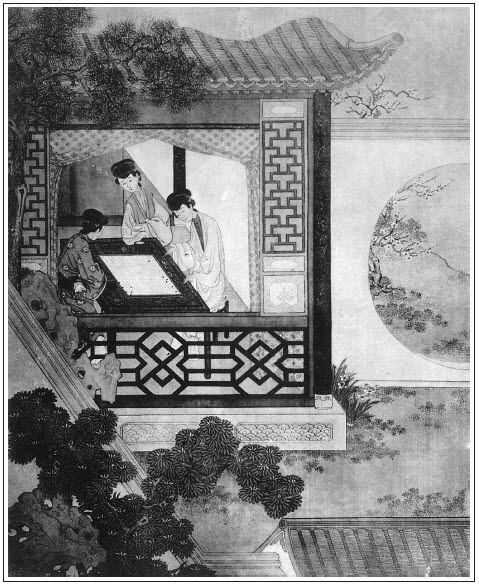

話說一日臘盡春回,新正佳節,西門慶賀節不在家,吳月娘往吳大妗子家去了。午間孟玉樓、潘金蓮都在李瓶兒房裡下棋。玉樓道:「咱們今日賭甚麼好?」金蓮道:「咱們賭五錢銀子東道,三錢銀子買金華酒兒,那二錢買個豬頭來,教來旺媳婦子燒豬頭咱們吃。說他會燒的好豬頭,只用一根柴禾兒,燒的稀爛。」張夾映蔣聰。玉樓道:「大姐姐不在家,卻怎的計較?存下一分兒,送在他屋裡,也是一般。」說畢,三人下棋。下了三盤,李瓶兒輸了五錢。繡旁自然是他。金蓮使繡春兒叫將來興兒來,把銀子遞與他,教他買一壇金華酒,一個豬首,連四隻蹄子,吩咐:「送到後邊廚房裡,教來旺兒媳婦蕙蓮快燒了,拿到你三娘屋裡等著,我們就去。」玉樓道:「六姐,教他燒了拿盒子拿到這裡來吃罷。在後邊,李嬌兒、孫雪娥兩個看著,是請他不請他?」繡眉沒一些要緊,說來卻是婦人極要緊心事。專從冷處摹情,使人不測。金蓮遂依玉樓之言。

不一時,來興兒買了酒和豬首,送到廚下。蕙蓮正在後邊和玉簫在石台基上坐著,撾瓜子耍子哩。來興兒便叫他:「蕙蓮嫂子,五娘、三娘都上覆你,使我買了酒、豬頭連蹄子,都在廚房裡,教你替他燒熟了,送到前邊六娘房裡去。」蕙蓮道:「我不得閒,與娘納鞋哩。隨問教那個燒燒兒罷,巴巴坐名兒教我燒?」來興兒道:「你燒不燒隨你,交與你,我有勾當去。」說著,出去了。玉簫道:「你且丟下,替他燒燒罷。你曉的五娘嘴頭子,又惹的聲聲氣氣的。」張夾是同事之人。蕙蓮笑道:「五娘怎麼就知道我會燒豬頭,栽派與我!」於是起到大廚灶裡,舀了一鍋水,把那豬首蹄子剃刷乾淨,只用的一根長柴禾安在灶內,用一大碗油醬,並茴香大料,拌的停當,上下錫古子扣定。那消一個時辰,把個豬頭燒的皮脫肉化,香噴噴五味俱全。將大冰盤盛了,連姜蒜碟兒,用方盒拿到前邊李瓶兒房裡,旋打開金華酒來。玉樓揀齊整的,留下一大盤子,並一壺金華酒,使丫頭送到上房裡,與月娘吃。其餘三人坐定,斟酒共酌。

正吃中間,只見蕙蓮笑嘻嘻走到跟前,說道:「娘們試嘗這豬頭,今日燒的好不好?」金蓮道:「三娘剛才誇你倒好手段兒!燒的且是稀爛。」李瓶兒問道:「真個你只用一根柴禾兒?」蕙蓮道:「不瞞娘們說,還消不得一根柴禾兒哩!若是一根柴禾兒,就燒的脫了骨。」玉樓叫繡春:「你拿個大盞兒,篩一盞兒與你嫂子吃。」李瓶兒連忙叫繡春斟酒,他便取碟兒揀了一碟豬頭肉兒遞與蕙蓮,說道:「你自造的,你試嘗嘗。」蕙蓮道:「小的自知娘們吃不的鹹,沒曾好生加醬,胡亂罷了。下次再燒時,小的知道了。」繡眉又奉承,又賣嘴,又討好。便磕了三個頭,方才在桌頭旁邊立著,做一處吃酒。

到晚夕月娘來家,眾婦人見了月娘,小玉悉將送來豬頭,拿與月娘看。玉樓笑道:「今日俺們下棋耍子,贏的李大姐豬頭,留與姐姐吃。」月娘道:「這般有些不均了。各人賭勝,虧了一個就不是了。咱們這等計較:只當大節下,咱姊妹這幾人每人輪流治一席酒兒,叫將郁大姐來,晚間耍耍,有何妨礙?強如賭勝負,難為一個人。我主張的好不好?」眾人都說:「姐姐主張的是!」月娘道:「明日初五日,就是我起先罷。」李嬌兒佔了初六,玉樓佔了初七,金蓮佔了初八。金蓮道:「只我便宜,那日又是我的壽酒,卻一舉而兩得。」問著孫雪娥,孫雪娥半日不言語。繡旁畫。月娘道:「他罷,你們不要纏他了,教李大姐挨著罷。」玉樓道:「初九日又是六姐生日,只怕有潘姥姥和他妗子來。」月娘道:「初九日不得閒,教李大姐挪在初十罷了。」眾人計議已定。

話休絮煩。先是初五日,西門慶不在家,往鄰家赴席去了。月娘在上房擺酒,郁大姐供唱,請眾姐妹歡飲了一日方散。到第二日,卻該李嬌兒,就挨著玉樓、金蓮,都不必細說。須臾,過了金蓮生日,潘姥姥、吳大妗子,都在這裡過節頑耍。

看看到初十日,該李瓶兒擺酒,使繡春往後邊請雪娥去。一連請了兩替,答應著來,只顧不來。繡旁元可厭。張眉寫雪娥處卻是襯蕙蓮,又為向來旺學舌伏線。玉樓道:「我就說他不來,李大姐只顧強去請他。可是他對著人說的:『你每有錢的,都吃十輪酒兒,沒的俺們去赤腳絆驢蹄。』似他這等說,俺們罷了,把大姐姐都當驢蹄看承!」繡眉雪娥品卑,自難入群,玉樓苛求之也。張夾惡。月娘道:「他是恁不成材的行貨子,都不消理他了,又請他怎的!」於是擺上酒來,眾人都來前邊李瓶兒房裡吃酒。郁大姐在旁彈唱。當下,吳大妗子和西門大姐,共八個人飲酒。只因西門慶不在,月娘吩咐玉簫:「等你爹來家要吃酒,你打發他吃就是了。」張旁兩次寫月娘命玉蕭深情,隱筆。玉簫應諾。

後晌時分,西門慶來家,玉簫替他脫了衣裳。西門慶便問:「娘往那去了?」玉簫回道:「都在六娘房裡和大妗子、潘姥姥吃酒哩。」西門慶問道:「吃的是甚麼酒?」玉簫道:「是金華酒。」西門慶道:「還有年下你應二爹送的那一壇茉莉花酒,打開吃。」一面教玉簫把茉莉花酒打開,西門慶嘗了嘗,說道:「正好你娘們吃。」教小玉、玉簫兩個提著,送到前邊李瓶兒房裡。蕙蓮正在月娘旁邊侍立斟酒,見玉簫送酒來,蕙蓮俐便,連忙走下來接酒。玉簫便遞了個眼色與他,向他手上捏了一把,繡旁純是白描。這婆娘就知其意。月娘問玉簫:「誰使你送酒來?」玉簫道:「爹使我來。」月娘道:「你爹來家多大回了?」玉簫道:「爹剛才來家。因問娘們吃酒,教我把這一壇茉莉花酒,拿來與娘們吃。」月娘問:「你爹若吃酒,房中放桌兒,有見成菜兒打發他吃。」玉簫應的,往後邊去了。

這蕙蓮在席上站了一回,推說道:「我後邊看茶來,與娘們吃。」月娘吩咐道:「對你姐說,上房揀妝裡有六安茶,頓一壺來俺們吃。」這老婆一個獵古調走到後邊,玉簫站在堂屋門首,努了個嘴兒與他。老婆掀開簾子,進月娘房來,只見西門慶坐在椅子上吃酒。走向前,一屁股就坐在他懷裡,繡眉分明逞嬌態,卻寫得帶三分粗莽氣,妙甚。兩個就親嘴咂舌做一處。婆娘一面用手揝著他那話,一面在上噙酒哺與他吃。便道:「爹,你有香茶再與我些,前日與我的都沒了。我少薛嫂兒幾錢花兒錢,你有銀子與我些兒。」繡眉開口便討東西,討又不多,自不是多情美人舉止。張夾變全以利。西門慶道:「我茄袋內還有一二兩,你拿去。」說著。西門慶要解他褲子。婦人道:「不好,只怕人來看見。」西門慶道:「你今日不出去,晚夕咱好生耍耍。」蕙蓮搖頭說道:「後邊『惜薪司擋路兒──柴眾』。咱不如還在五娘那裡,色絲子女。」於是玉簫在堂屋門首觀風,由他二人在屋裡做一處頑耍。

不防孫雪娥從後來,聽見房裡有人笑,只猜玉簫在房裡和西門慶說笑,不想玉簫又在穿廊下坐的,就立住了腳。玉簫恐怕他進屋裡去,便支他說:「前邊六娘請姑娘,怎的不去?」雪娥鼻子裡冷笑道繡旁畫。:「俺們是沒時運的人兒,繡旁難說。騎著快馬也趕他不上,拿甚麼伴著他吃十輪酒兒?自己窮的伴當兒伴的沒褲兒!」正說著,被西門慶房中咳嗽了一聲,雪娥就往廚房裡去了。

這玉簫把簾子欣開,婆娘見無人,急伶俐兩三步就扠出來,繡旁行動是個媳婦子,妙。往後邊看茶去。須臾,小玉從後邊走來叫:「蕙蓮嫂子,娘說你怎的取茶就不去了?」婦人道:「茶有了,著姐拿果仁兒來。」不一時,小玉拿著盞托,他提著茶,一直來到前邊。月娘問道:「怎的茶這咱才來?」蕙蓮道:「爹在房裡吃酒,小的不敢進去。繡眉雖假撇清,卻有滿肚皮賣弄意,忍不住忽然說出。張夾人言難信。等著姐屋裡取茶葉,剝果仁兒來。」眾人吃了茶,這蕙蓮在席上,斜靠桌兒站立,看著月娘眾人擲骰兒,故作揚聲說道:「娘,把長幺搭在純六,卻不是天地分?還贏了五娘。」又道:「你這六娘,骰子是錦屏風對兒。我看三娘這麼三配純五,只是十四點兒,輸了。」被玉簫惱了,說道:「你這媳婦子,俺們在這裡擲骰兒,插嘴插舌,有你甚麼說處?」把老婆羞的站又站不住,立又立不住,緋紅了面皮,往下去了。繡旁羞得妙。正是:

誰人汲得西江水,難洗今朝一面羞。

這裡眾婦人飲酒,至掌燈時分,只見西門慶掀簾子進來,笑道:「你們好吃!」吳大妗子跳起來,說道:「姐夫來了!」連忙讓座兒與他坐。月娘道:「你在後邊吃酒罷了,女婦男子漢,又走來做甚麼?」張眉上段推其顛寒作熱,下段寫其停眠整宿。西門慶道:「既是恁說,我去罷。」於是走過金蓮這邊來,金蓮隨即跟了來。西門慶吃得半醉,拉著金蓮說道:「小油嘴,我有句話兒和你說。我要留蕙蓮在後邊一夜兒,後邊沒地方。看你怎的容他在你這邊歇一夜兒罷?」金蓮道:「我不好罵的,沒的那汗邪的胡亂!隨你和他那裡㒲搗去,好嬌態,教他在我這裡!我是沒處安放他。我就算依了你,春梅賊小肉兒他也不容。繡眉又為春梅作聲價。張夾又點春梅。你不信,叫了春梅問他,他若肯了,我就容你。」西門慶道:「既是你娘兒們不肯,罷!我和他往山子洞兒那裡過一夜。你吩咐丫頭拿床鋪蓋,生些火兒。不然,這一冷怎麼當。」金蓮忍不住笑了:「我不好罵出你來的,賊奴才淫婦,他是養你的娘?你是王祥,寒冬臘月行孝順,在那石頭床上臥冰哩。」繡眉忽想到山洞中,又作一段嬉笑,令人絕倒。西門慶笑道:「怪小油嘴兒,休奚落我。罷麼,好歹叫丫頭生個火兒。」金蓮道:「你去,我知道。」當晚眾人席散,金蓮吩咐秋菊,果然抱鋪蓋、籠火,在山子底下藏春塢雪洞裡。蕙蓮送月娘、李嬌兒、玉樓進到後邊儀門首,故意說道:「娘,小的不送,往前邊去罷。」月娘道:「也罷,你前邊睡去罷。」這婆娘打發月娘進內,還在儀門首站立了一回,張旁正為忘關角門反照。見無人,繡旁寫出久慣。一溜煙往山子底下去了。正是:

莫教襄王勞望眼,巫山自送雨雲來。

這宋蕙蓮走到花園門首,只說西門慶還未進來,繡旁漏空得妙。就不曾扣角門子,張夾角門一。只虛掩著。來到藏春塢洞兒內,只見西門慶早在那裡秉燭而坐。婆娘進到裡面,但覺冷氣侵人,塵囂滿榻。於是袖中取出兩枝棒兒香,燈上點了,插在地下。雖故地下籠著一盆碳火兒,還冷的打兢。婆娘在床上先伸下鋪,上面還蓋著一件貂鼠禪衣。掩上雙扉,兩個上床就寢。西門慶脫去上衣白綾道袍,坐在床上,把婦人褪了褲,抱在懷裡,兩隻腳蹺在兩邊,那話突入牝中。兩個摟抱,正做得好。卻不防潘金蓮打聽他二人入港了,在房中摘去冠兒,輕移蓮步,悄悄走來竊聽。到角門首,推開門,張夾角門二。遂潛身悄步而入。也不怕蒼苔冰透了凌波,花刺抓傷了裙褶,躡跡隱身,在藏春塢月窗下站聽。繡眉悄悄冥冥,寫出美人行徑,自與蕙蓮之「兩三步」、「一溜煙」天壤矣,作者細心如此。良久,只見裡面燈燭尚明,婆娘笑聲說:張夾如聞其聲。「冷鋪中捨冰,把你賊受罪不濟的老花子,繡旁口角妙。就沒本事尋個地方兒,走在這寒冰地獄裡來了!口裡銜著條繩子,凍死了往外拉。」又道:「冷合合的,睡了罷,怎的只顧端詳我的腳?你看過那小腳兒的來,像我沒雙鞋面兒,那個買與我雙鞋面兒也怎的?繡旁不脫小家子口氣,妙。看著人家做鞋,不能彀做!」西門慶道:「我兒,不打緊,到明日替你買幾錢的各色鞋面。誰知你比你五娘腳兒還小!」繡眉從腳引到金蓮,線索甚微。張夾細看為此。婦人道:「拿甚麼比他!昨日我拿他的鞋略試了試,還套著我的鞋穿。倒也不在乎大小,只是鞋樣子周正才好。」繡旁排得毒。張夾小人得志,大都如此。金蓮在外聽了:「這個奴才淫婦!等我再聽一回,他還說甚麼。」又聽彀多時,只聽老婆問西門慶說:「你家第五的秋胡戲,你娶他來家多少時了?是女招的,是後婚兒來?」西門慶道:「也是回頭人兒。」婦人說:「嗔道恁久慣牢成!原來也是個意中人兒,露水夫妻。」這金蓮不聽便罷,聽了氣的在外兩隻胳膊都軟了,半日移腳不動,繡眉偏來聽,偏聽見說他,多心人常受此氣。張夾後文妒瓶兒為此。說道:「若教這奴才淫婦在裡面,把俺們都吃他撐下去了!」待要那時就聲張罵起來,又恐怕西門慶性子不好,逞了淫婦的臉。待要含忍了他,恐怕他明日不認。「罷罷!留下個記兒,使他知道,到明日我和他答話。」於是走到角門首,拔下頭上一根銀簪兒,把門倒銷了,懊恨歸房。晚景題過。

到次日清早晨,婆娘先起來,穿上衣裳,蓬著頭走出來。見角門沒插,吃了一驚,又搖門,搖了半日搖不開。走去見西門慶,西門慶隔壁叫迎春替他開了。因看見簪銷著門,知是金蓮的簪子,就知晚夕他聽了出去。這婦人懷著鬼胎,走到前邊,正開房門,只見平安從東淨裡出來,張夾偏又漾開。看見他只是笑。蕙蓮道:「怪囚根子,誰和你呲那牙笑哩?」平安兒道:「嫂子,俺們笑笑兒也嗔?」張夾妙絕。蕙蓮道:「大清早晨,平白笑的是甚麼?」平安道:「我笑嫂子三日沒吃飯,眼前花。我猜你昨日一夜不來家!」繡眉雖混語,卻說得微妙。婦人聽了此言,便把臉紅了,罵道:「賊提口拔舌見鬼的囚根子,我那一夜不在屋裡睡?怎的不來家?」平安道:「我剛才還看見嫂子鎖著門,怎的賴得過?」蕙蓮道:「我早起身,就往五娘屋裡,只剛才出來。你這囚在那裡來?」平安道:「我聽見五娘教你醃螃蟹,說你會劈的好腿兒。嗔道五娘使你門首看著賣簸箕的,說你會咂得好舌頭。」繡眉此等滑稽,何減曼倩,不可以其小傳忽之。張夾後文書僮一報,猶是第二著報應。把婦人說的急了,拿起條門閂來,趕著平安兒繞院子罵道:「賊汗邪囚根子,看我到明日對他說不說。不與你個功德也不怕,狂的有些褶兒也怎的?」張夾明說矣。那平安道:「耶樂,嫂子,將就著些兒罷。對誰說?繡眉一「他」字,一「誰」字,各有所指,都不說破,非深於史者不知如此用意。我曉得你往高枝兒上去了。」那蕙蓮急起來,只趕著他打。不料玳安正在印子鋪走出來,一把手將閂奪住了,說道:「嫂子為甚麼打他?」蕙蓮道:「你問那呲牙囚根子,口裡白說六道的,把我的胳膊都氣軟了!」張夾又對點一句。那平安得手往外跑了。玳安推著他說:「嫂子,你少生氣著惱,且往屋裡梳頭去罷。」婦人便向腰間荷包裡,取出三四分銀子來,遞與玳安道:「累你替我拿大碗燙兩個合汁來我吃,把湯盛在銚子裡罷。」繡眉才住手,便緊接買合汁,其人品隱隱畫出。玳安道:「不打緊,等我去。」一手接了。連忙洗了臉,替他燙了合汁來。婦人讓玳安吃了一碗,他也吃了一碗,方才梳了頭,鎖上門,先到後邊月娘房裡打了卯兒,然後來金蓮房裡。

金蓮正臨鏡梳頭。蕙蓮小意兒,在旁拿抵鏡、掇洗手水,殷情侍奉。金蓮正眼也不瞧他。蕙蓮道:「娘的睡鞋裹腳,我卷平收了去?」金蓮道:「由他。你放著,叫丫頭進來收。」便叫秋菊:「賊奴才,往那去了?」蕙蓮道:「秋菊掃地哩。春梅姐在那裡梳頭哩。」金蓮道:「你別要管他,丟著罷,亦發等他們來收拾。歪蹄潑腳的,沒的沾污了嫂子的手。你去扶侍你爹,爹也得你恁個人兒扶侍他,才可他的心。俺們都是露水夫妻,再醮貨兒。只嫂子是正名正頂轎子娶將來的,是他的正頭老婆,秋胡戲。」這婦人聽了,正道著昨日晚夕他的真病,於是向前雙膝跪下,說道:「娘是小的一個主兒,娘不高抬貴手,小的一時兒存站不的。當初不因娘寬恩,小的也不肯依隨爹。就是後邊大娘,無過只是個大綱兒。小的還是娘抬舉多,莫不敢在娘面前欺心?隨娘查訪,小的但有一字欺心,到明日不逢好死,一個毛孔兒裡生下一個疔瘡。」繡眉金蓮要強人,受此一番奉承,即明知其假,亦足消氣,故後語漸平也。金蓮道:「不是這等說。我眼裡放不下砂子的人。漢子既要了你,俺們莫不與爭?不許你在漢子跟前弄鬼,輕言輕語的。你說你把俺們踩下去了,你要在中間踢跳,我的姐姐,對你說,把這樣心兒且吐了些兒罷!」蕙蓮道:「娘再訪,小的並不敢欺心,到只怕昨日晚夕娘錯聽了。」金蓮道:「傻嫂子,我閒的慌,聽你怎的?我對你說了罷,十個老婆買不住一個男子漢的心。你爹雖故家裡有這幾個老婆,或是外邊請人家的粉頭,來家通不瞞我一些兒,一五一十就告我說。繡眉又籠絡一番,巧智在蕙蓮以上。張夾死蕙蓮,在此數語。你大娘當時和他一個鼻子眼兒裡出氣,甚麼事兒來家不告訴我?你比他差些兒。」說得老婆閉口無言,在房中立了一回,走出來了。剛到儀門夾道內,撞見西門慶,說道:「你好人兒,原來昨日人對你說的話兒,你就告訴與人。繡旁被金蓮瞞過矣。日教人下落了我恁一頓!我和你說的話兒,只放在你心裡,放爛了才好。為甚麼對人說?乾淨你這嘴頭子就是個走水的槽。有話到明日不告你說了。」張夾險人可畏。西門慶道:「甚麼話?我並不知道。」繡眉兩下失誤,亟有致。那婦人瞅了一眼,張夾白描。往前邊去了。張夾寫金蓮權術。

這婦人嘴兒乖,常在門前站立,買東買西,趕著傅夥計叫傅大郎,陳敬濟叫姑夫,賁四叫老四。因和西門慶勾搭上了,越發在人前花哨起來,常和眾人打牙犯嘴,全無忌憚。或一時叫:「傅大郎,我拜你拜,張夾追魂取影。替我門首看著賣粉的。」繡旁淫婦口角。那傅夥計老成,便驚心兒替他門首看著,過來叫住,請他出來買。玳安故意戲他,說道:「嫂子,賣粉的早晨過去了,你早出來,拿秤稱他的好來!」婆娘罵道:「賊猴兒,裡邊五娘、六娘使我要買搽的粉,你如何說拿秤稱二斤胭脂三斤粉,教那淫婦搽了又搽?看我進裡邊對他說不說?」玳安道:「耶樂,嫂子,行動只拿五娘嚇我!」一回又叫:「賁老四,我對你說,門首看著賣梅花菊花的,我要買兩對兒戴。」繡眉小器易盈。敘此一段,以為後不得其死張本。當與春梅參看,庶不失作者之意。那賁四誤了買賣,張夾又寫賁四。好歹專心替他看著賣的叫住,請他出來買。婦人立在二層門裡,打門廂兒揀,要了他兩對鬢花大翠,又是兩方紫綾閃色銷金汗巾兒,共該他七錢五分銀子。婦人向腰裡摸出半側銀子兒來,央及賁四替他鑿,稱七錢五分與他。那賁四正寫著帳,丟下走來替他錘。只見玳安來說道:「等我與嫂子鑿。」

一面接過銀子在手,且不鑿,只顧瞧這銀子。繡旁忽又生情。婦人道:「賊猴兒,不鑿,只顧端詳甚麼?你半夜沒聽見狗咬?是偷來的銀子!」玳安道:「偷到不偷。這銀子到有些眼熟,倒像爹銀子包兒裡的。前日爹在燈市裡,鑿與賣勾金蠻子的銀子張夾又襯浮誇。,還剩了一半,就是這銀子。我記得千真萬真。」婦人道:「賊囚,一個天下,人還有一樣的,爹的銀子怎的到得我手裡?」繡旁快意語。玳安笑道:「我知道甚麼帳兒!」張夾一路白描。婦人便趕著打。

玳安把銀子鑿下七錢五分,交與賣花翠的,把剩的銀子拿在手裡,不與他,去了。張夾賊。婦人道:「賊囚根子!你敢拿了去,我算你好漢!」玳安道:「我不拿你的。你把剩下的,與我些兒買果子吃。」那婦人道:「賊猴兒,你遞過來,我與你。」哄和玳安遞到他手裡,只掠了四五分一塊與他,別的還塞在腰裡,一直進去了。

自此以後,常在門首成兩價拿銀錢張旁一總。買剪截花翠汗巾之類,甚至瓜子兒四五升裡進去,分與各房丫鬟並眾人吃。頭上治的珠子箍兒,金燈籠墜子,黃烘烘的。衣服底下穿著紅璐綢褲兒,線捺護膝。又大袖子袖著香茶、香桶子三四個,帶在身邊。見一日也花消二三錢銀子,張夾總寫淫婦人得志,顛狂之態。則世所謂作死也。都是西門慶背地與他的,此事不必細說。這婦人自從金蓮識破他機關,每日只在金蓮房裡,把小意兒貼戀,與他頓茶頓水,做鞋腳針指,不拿強拿,不動強動。正經月娘後邊,每日只打個到面兒,就到金蓮這邊來。每日和金蓮、瓶兒兩個下棋、抹牌,行成伙兒。或一時撞見西門慶來,金蓮故意令他旁邊斟酒,教他一處坐了頑耍,只圖漢子喜歡。正是:

顛狂柳絮隨風舞,輕薄桃花逐水流。

文回

一

讀《水滸傳》者皆欲作宋江,讀《紅樓夢》者皆欲作寶玉,讀《金瓶梅》者亦願作西門慶乎?曰:願而不敢也。敢問其不敢何也?曰:恐武大郎案犯也,恐花子虛鬼來也。既不敢又何以願之乎?曰:若潘金蓮之風流,李瓶兒之柔媚與春梅之俏麗,得此三人,與共朝夕,豈非人生一快事乎?然則不敢,非不敢也,但願樂其樂而不願受其禍耳。抑知西門慶亦何常計及害哉!顧此即不能顧彼,利與害本相連,福與禍本相倚。以西門慶為可殺,則此書不淫也,以西門慶為可羨,則其人之淫,固亦一西門慶也。

二

文禹門云:甚矣女子小人,斷不可使其得志也。聖人謂其難養,近之遠之皆不可,此蓋言其大同也。其細小瑣碎處,令人自去尋思。閱歷深者,自能理會;自古及今,大而天下國家,小而身心性命,敗壞喪身於女子小人之手者,正指不勝屈。又有小人而女子者,閹宦是也。女子而小人者,婢妓與僕婦是也。其性屬陰,其質多柔,其體多浮,其量隘,其識淺,同是口眼耳鼻,別具肝腸肺腑,令人可恨,兼令人可哂。善讀書者,於此回之蕙蓮,其光景情形,詳細玩味,便可觸類旁通,則所以待女子小人者,思過半矣。

夫蕙蓮亦何足怪哉!吾甚怪夫今之所謂士大夫者,或十年窗下,或數載勞中,或報效情殷,捐輸踴躍。一旦冷銅在手,上憲垂青,立刻氣象全非,精神頓長,揚威躍武,眇視同寮,吹毛求疵,指駁前任,幾若十手十目不足畏,三千大千不能容。當興之利不知興。應去之弊不能去,坐堂皇曰打,退私衙曰錢,勸之不聽,譏之不解。其不至於身敗名裂也,尚自詡日:大丈夫不當如是耶?吁嗟乎!此皆蕙蓮之流也。

按:前評寫於光緒五年(1879)五月十三日。後評寫於光緒六年(1880)正月十二日。