張回:西門慶倒,而金蓮曰「虧其扶住」;殷天錫辱,而月娘云「虧其正經」。乃作者特寫一樣筆墨,以丑月娘也。有一笑談云:一人夏月戴氈笠走而熱極,乃取其笠以作扇,而向人曰:「不是戴了他來,豈不熱死?」與此兩回文字,一樣成趣。

敬濟托薛嫂稍信,明言敗荷於雪中,而回想蓮開之意,寫出消敗光景也。

夫寫春梅,原為炎涼翻案,故用特寫其不垂別淚,以為雪中人放聲一哭也。一部炎涼大書,而有一不垂別淚之人,宜乎為炎涼之翻案者也。故後文極力寫其盈滿,總為作者有此不肯垂下之淚鬱結胸中故耳。曰玉樓亦不受炎涼所拘之人也,奈何獨寫春梅?不知玉樓之身份又高春梅一層。不在金、瓶、梅三人內算帳,是作者自以安命待時、守禮遠害一等局面自喻,蓋熱亦不能動他,冷亦不能逼他也。然則何以含酸?此又玉樓睹瓶兒死,人分其財而作,自有韶華速迅之感,生不逢時之歎。言我若死矣,亦與瓶兒一樣。是其知機處,是其行破處。故雲因抱恙,非有所爭如金蓮之琵琶,亦非若月娘之滿肚經卷,全變作一腔貪癡勢利。故春梅不垂別淚,玉樓辭靈不哭。一樣出門,止覺春梅是一腔憤懣,玉樓是深淺自知。故玉樓結至李衙內,以一死知之而即住,而春梅必結如許狼藉不堪。是又作者示人,見得人固不可炎涼我,我亦不可十分於得意時大揚眉吐氣也。故舊家池館之遊,春梅形愈下而心愈悲矣。宜乎有敬濟、周義諸人之紛紛不已也。

詞曰:

情若連環總不解,無端招引旁人怪。張夾真有此情。好事多磨成又敗,應難捱,相冷眼誰揪采?張夾過來人語。

鎮日愁眉和斂黛,闌干倚遍無聊賴。但願五湖明月在,權寧耐,終須還了鴛鴦債。張夾春梅也。

──右調

話說月娘取路來家,不題。單表金蓮在家,和陳敬濟兩個就如雞兒趕蛋相似,張夾妙喻。纏做一處。一日,金蓮眉黛低垂,腰肢寬大,終日懨懨思睡,茶飯懶咽,張夾偏有此等事。教敬濟到房中說:「奴有件事告你說,這兩日眼皮兒懶待開,腰肢兒漸漸大,肚腹中撲撲跳,茶飯兒怕待吃,身子好生沉困。有你爹在時,我求薛姑子符藥衣胞那等安胎,白沒見個蹤影。今日他沒了,和你相交多少時兒,便有了孩子。繡眉世上偏有此顛倒事,真是造化弄人,作者並與造化游矣。張夾作者弄筆,直與造化爭功。我從三月內洗身上,今方六個月,已有半肚身孕。往常時我排磕人,今日卻輪到我頭上。你休推睡裡夢裡,趁你大娘未來家,那裡討貼墮胎的藥,趁早打落了這胎氣。不然,弄出個怪物來,我就尋了無常罷了,再休想抬頭見人。」敬濟聽了,便道:「咱家鋪中諸樣藥都有,倒不知那幾樣兒墮胎,又沒方修治。張夾點明為武大砒石一映。你放心,不打緊處,大街坊胡太醫,他大小方脈,婦人科,都善治,常在咱家看病。等我問他那裡贖取兩貼,與你下胎便了。」婦人道:「好哥哥,你上緊快去,救奴之命。」

這陳敬濟包了三錢銀子,逕到胡太醫家來。胡太醫正在家,出來相見聲喏,認的敬濟是西門大官人女婿,讓坐說:「一向稀面,動問到捨有何見教?」敬濟道:「別無干瀆。」向袖中取出白金三星:「充藥資之禮,敢求下胎良劑一二貼,足見盛情。」胡太醫道:「天地之間,以好生為德。人家十個九個只要安胎的藥,你如何倒要打胎?沒有,沒有。」敬濟見他掣肘,又添了二錢藥資,說:「你休管他,各人家自有用處。此婦子女生落不順,情願下胎。」這胡太醫接了銀子,說道:「不打緊,我與你一服紅花一掃光。吃下去,如人行五里,其胎自落矣。」於是取了兩貼,付與敬濟。敬濟得了藥,作辭胡太醫,到家遞與婦人。婦人到晚夕,煎湯吃下去,登時滿肚裡生疼,睡在炕上,教春梅按在肚上張旁可是象膽乎?盡情揉揣。張夾瓶兒、官哥想應含笑九泉,報應固一絲不爽。可霎作怪,須臾坐淨桶,把孩子打下來了。只說身上來,令秋菊攪草紙倒在毛司裡。次日,掏坑的漢子挑出去,一個白胖的孩子兒。常言好事不出門,惡事傳千里,不消幾日,家中大小都知金蓮養女婿,偷出私孩子來了。

且說吳月娘有日來家。往回去了半個月光景,來時正值十月天氣。家中大小接著,如天上落下來的一般。繡旁寫出燒香之險。月娘到家中,先到天地佛像前燒了香,然後到西門慶靈前拜罷,就對玉樓眾姐妹,把岱岳廟中的事,從頭告訴一遍,因大哭一場。繡眉月娘,寡婦耳。家中安坐,猶恐生事,況遠出乎?曰大哭,自不好,深咎其自取也。張夾亦有何辭?自知羞矣。閤家大小都來參見了。月娘見奶子抱孝哥兒到跟前,子母相會在一處。張夾即此一句,月娘燒香之罪,可勝言哉?燒紙,置酒管待吳大舅回家。晚夕,眾姊妹與月娘接風,俱不在話下。

到第二日,月娘因路上風霜跋涉,著了辛苦,又吃了驚怕,身上疼痛沉困,整不好了兩三日。張夾燒香者看樣。那秋菊在家,把金蓮、敬濟兩人幹的勾當,聽的滿耳滿心,要告月娘說。走到上房門首,又被小玉噦罵在臉上,大耳刮子打在他臉上,罵道:「賊說舌的奴才,趁早與我走!俺奶奶遠路來家,身子不快活,還未起來。氣了他,倒值了多的。」罵的秋菊忍氣吞聲,喏喏而退。張夾一頓,亦是文字伏而後起之法。

一日,也是合當有事,敬濟進來尋衣服,婦人和他又在玩花樓上兩個做得好。被秋菊走到後邊,叫了月娘來看,說道:「奴婢兩番三次告大娘說不信。娘不在,兩個在家明睡到夜,夜睡到明,偷出私孩子來。與春梅兩個都打成一家。今日兩人又在樓上干歹事,不是奴婢說謊,娘快些瞧去。」月娘急忙走到前邊,兩個正幹的好,還未下樓。春梅在房中,忽然看見,連忙上樓去說:「不好了,大娘來了。」兩人忙了手腳,沒處躲避。敬濟只得拿衣服下樓往外走,被月娘撞見喝罵了幾句,說:「小孩兒家沒記性,有要沒緊進來撞甚麼?」敬濟道:「鋪子內人等著,沒人尋衣服。」月娘道:「我那等分付你,教小廝進來取,如何又進來寡婦房裡做甚麼?沒廉恥!」幾句罵得敬濟往外金命水命,走投無命。婦人羞的半日不敢下來。繡眉金蓮雖潑皮,到此亦潑皮不得,可見羞惡之心,人皆有之。然後下來,張夾四字寫得千金之難。被月娘盡力數說了一頓,說道:「六姐,今後再休這般沒廉恥!你我如今是寡婦,比不得有漢子,香噴噴在家裡。張夾月娘疏失之罪,正以此一句。瓶兒罐兒有耳朵,有要沒緊和這小廝纏甚麼!教奴才們背地排說的磣死了!常言道,男兒沒性,寸鐵無鋼;女人無性,爛如麻糖。其身正,不令而行;其身不正,雖令不行。你若長俊正條,肯教奴才排說?他在我跟前說了幾遍,我不信;今日親眼看見,說不的了。張夾大為秋菊吐氣。我今日說過,你要自家立志,替漢子爭氣。像我進香去,被強人逼勒,若是不正氣的,也來不到家了。」繡眉燒香一場,正博得好說嘴。張夾正是自言如此,才可問罪。金蓮吃月娘數說,羞的臉上紅一塊白一塊,張夾此處又當云「紅蓮花對白蓮花」矣。口裡說一千個沒有,只說:「我在樓上燒香,陳姐夫自去那邊尋衣裳,張夾西門自失計如此。誰和他說甚話來!」繡眉只一說字,賴得妙。當日月娘亂了一回,歸後邊去了。張夾月娘既無防患之先機,又無處事之急智,亂了一回,便爾如此。

晚夕,西門大姐在房內又罵敬濟:「賊囚根子,敢說又沒真贓實犯拿住你?張夾將前事一提,便使月娘不在家,金蓮敬濟諸事,大姐亦有風影,特未真贓實犯耳,否則大姐豈不真木偶哉!你還那等嘴巴巴的!今日兩個又在樓上做甚麼?說不的了!兩個弄的好磣兒,只把我合在缸底下一般。那淫婦要了我漢子,還在我面前拿話兒拴縛人,『毛司裡磚兒──又臭又硬』,繡旁定評。張夾又補月娘燒香,金蓮在家驕橫,大姐處處刺眼處。恰似降伏著那個一般。他便『羊角蔥靠南牆──老辣已定』。你還要在這裡雌飯吃!」敬濟罵道:「淫婦,你家收著我銀子,我雌你家飯吃?」使性子往前邊來了。繡眉情理窮極,無處躲閃,勢不得不變矣。

自此已後,敬濟只在前邊,無事不敢進入後邊來。取東取西,只是玳安、平安兩個往樓上取去。張夾取東取西,西門設法既如彼,月娘此日不為之移出外廂,依違糊塗又如此,不壞事安往?每日飯食,晌午還不拿出來,把傅夥計餓的只拿錢街上燙面吃。繡旁冷得不情。張夾如斯便了乎?正是龍斗虎傷,苦了小獐。各處門戶,日頭半天就關了。繡旁嚴得可笑。由是與金蓮兩個恩情又間阻了。繡眉當日以至親令敬濟得以出入閨榻者,月娘也。今日釀成淫亂卻棄出在外,並飲食不顧,殊無節次,安得不變恩而為仇也。張夾又一間。敬濟那邊陳宅的房子,一向教他母舅張團練看守居住。張團練革任在家閒住,敬濟早晚往那裡吃飯去,月娘也不追問。

兩個隔別,約一月不得會面。婦人獨在那邊,挨一日似三秋,過一宵如半夏,怎禁這空房寂靜,慾火如蒸,要見他一面,難上之難。兩下音信不通,這敬濟無門可入。忽一日見薛嫂兒打門首過,有心要托他寄一紙柬兒與金蓮,訴其間阻之事,表此肺腑之情。一日,推門外討帳,騎頭口徑到薛嫂家,拴了驢兒,掀簾便問:「薛媽在家?」有他兒子薛紀媳婦兒金大姐抱孩子在炕上,伴著人家賣的兩個使女,聽見有人叫薛媽,出來問:「是誰?」敬濟道:「是我。」問:「薛媽在家不在?」金大姐道:「姑夫請家來坐,俺媽往人家兌了頭面,討銀子去了。有甚話說,使人叫去。」連忙點茶與敬濟吃。坐不多時,只見薛嫂兒來了,與敬濟道了萬福,說:「姑夫那陣風兒吹來我家!」叫金大姐:「倒茶與姑夫吃。」金大姐道:「剛才吃了茶了。」敬濟道:「無事不來。如此這般,與我五娘勾搭日久,今被秋菊丫頭戳舌,把俺兩個姻緣拆散。大娘與大姐甚是疏淡我。張夾大姐取死以此。我與六姐拆散不開,二人離別日久,音信不通,欲稍寄數字進去與他。無人得到內裡,須央及你,如此這般通個消息。」向袖中取出一兩銀子來:「這些微禮,權與薛媽買茶吃。」那薛嫂一聞其言,拍手打掌笑起來,說道:「誰家女婿戲丈母?張夾敬濟說得與金蓮勾搭,何等得親密!入旁人口中便名分昭然,所謂癡心做處人愛也。世間那裡有此事!姑夫,你實對我說,端的你怎麼得手來?」張夾總是怪異之辭。敬濟道:「薛嫂禁聲,且休取笑。我有這柬帖封好在此,好歹明日替我送與他去。」薛嫂一手接了說:「你大娘從進香回來,我還沒看他去,兩當一節,我去走走。」敬濟道:「我在那裡討你信?」薛嫂道:「往鋪子裡尋你回話。」說畢,敬濟騎頭口來家。

次日,薛嫂提著花箱兒,先進西門慶家上房看月娘。坐了一回,又到孟玉樓房中,然後才到金蓮這邊。張夾月娘又不防閒。金蓮正放桌兒吃粥。春梅見婦人悶悶不樂,說道:「娘,你老人家也少要憂心。是非有無,隨人說去。張夾二人相對猶自說是非有無,然則使人伏罪無辭,片言折獄,真難也。如今爹也沒了,大娘他養出個墓生兒來,莫不也是來路不明?張夾「莫不也是」,妙絕。他也難管你我暗地的事。你把心放開,料天塌了還有撐天大漢哩。張旁此大漢為誰?人生在世,且風流了一日是一日。」繡眉後之貪慾而死,已見端矣。張夾是春梅結果。於是篩上酒來,遞一鍾與婦人說:「娘且吃一杯兒暖酒,解解愁悶。」因見階下兩隻犬兒交戀在一處張夾丑絕。,說道:「畜生尚有如此之樂,何況人而反不如此乎?」張夾求為狗而不能矣。正飲酒,只見薛嫂兒來到,向金蓮道個萬福,又與春梅拜了拜,笑道:「你娘兒們好受用。」因觀二犬戀在一處,又笑道:「你家好祥瑞,張夾罵盡。你娘兒每看著怎不解悶!」婦人道:「那陣風兒今日刮你來,怎的一向不來走走?」一面讓薛嫂坐。薛嫂兒道:「我整日干的不知甚麼,只是不得閒。大娘頂上進了香來,也不曾看的他,剛才好不怪我。西房三娘也在跟前,張夾見三娘有待慚意。留了我兩對翠花,一對大翠圍發,好快性,就稱了八錢銀子與我。張夾玉樓不惱薛嫂,大是深心。只是後邊雪姑娘,從八月裡要了我兩對線花兒,該二錢銀子,白不與我。好慳吝的人!繡眉又將二人月旦一番,傍映妙甚。張夾是對金蓮說的話。我對你說,怎的不見你老人家?」婦人道:「我這兩日身中有些不自在,不曾出去走動。」春梅一面篩了一鍾酒,遞與薛嫂兒。薛嫂忙又道萬福,說:「我進門就吃酒。」婦人道:「你到明日養個好娃娃。」張夾與說王婆時,悲樂自是不同。薛嫂兒道:「我養不的,俺家兒子媳婦兒金大姐,倒新添了個娃兒,才兩個月來。」繡旁閒話偏妙。又道:「你老人家沒了爹,終日這般冷清清了。」張夾引入。婦人道:「說不得,有他在好了,如今弄的俺娘兒們一折一磨的。不瞞老薛說,如今俺家中人多舌頭多,他大娘自從有了這孩兒,把心腸兒也改變了,姊妹不似那咱親熱了。張夾將向日月娘一提。這兩日一來我心裡不自在,二來因些閒話,沒曾往那邊去。」張夾漸漸說來。春梅道:「都是俺房裡秋菊這奴才,大娘不在,霹空架了俺娘一篇是非,把我也扯在裡面,好不亂哩。」繡眉明明真贓實犯,還曰劈空架是非,可想見黨人之口。張夾是春梅語。薛嫂道:「就是房裡使的那大姐?他怎的倒弄主子?自古穿青衣,抱黑柱。這個使不的。」婦人使春梅:「你瞧瞧那奴才,只怕他又來聽。」繡旁情景宛然。張夾藏春塢中,不以竊聽為能乎?春梅道:「他在廚下揀米哩!這破包簍奴才,在這屋就是走水的槽,張夾春梅語氣不敗。單管屋裡事兒往外學舌。」薛嫂道:「這裡沒人,咱娘兒每說話。昨日陳姐夫到我那裡,如此這般告訴我,乾淨是他戳犯你每的事兒了。陳姐夫說,他大娘數說了他,各處門戶都緊了,不許他進來取衣裳拿藥材了。張夾乃知西門失計在先。把大姐搬進東廂房裡住。張夾又知西門失計在先。每日晌午還不拿飯出去與他吃,餓的他只往他母舅張老爹那裡吃去。一個親女婿不托他,倒托小廝,有這個道理?他有好一向沒得見你老人家,巴巴央及我,稍了個柬兒,多多拜上你老人家,少要心焦,左右爹也是沒了,爽利放倒身,大做一做,怕怎的?繡眉敬濟與金蓮大做不來。點根香怕出煙兒;放把火,倒也罷了。」張夾一味不經事之言。於是取出敬濟封的柬帖兒遞與婦人。拆開觀看,別無甚話,上寫《紅繡鞋》一詞:

襖廟火燒皮肉,藍橋水淹過咽喉,緊按納風聲滿南州。洗淨了終是染污,成就了倒是風流,不怎麼也是有。繡眉俚而有別緻,故妙。

六姐妝次 敬濟百拜上

婦人看畢,收入袖中。薛嫂道:「他教你回個記色與他,或寫幾個字兒稍了去,方信我送的有個下落。」婦人教春梅陪著薛嫂吃酒,他進入裡間,半晌拿了一方白綾帕,一個金戒指兒。帕兒上又寫了一首詞兒,敘其相思契闊之懷。寫完,封得停當,走出來交與薛嫂,便說:「你上覆他,教他休要使性兒,往他母舅張家那裡吃飯,惹他張舅蜃齒,說你在丈人家做買賣,卻來我家吃飯。顯得俺們都是沒生活的一般,張夾猶以丈母自居。教他張舅怪。或是未有飯吃,教他鋪子裡拿錢買些點心和夥計吃便了。你使性兒不進來,和誰鱉氣哩!卻相是賊人膽兒虛一般。」張夾難道不是!觀金蓮語氣,總是未妨春梅即去也。薛嫂道:「等我對他說。」婦人又與了薛嫂五錢銀子。

作別出門,來到前邊鋪子裡,尋見敬濟。兩個走到僻靜處說話,把封的物事遞與他:「五娘說,教你休使性兒賭鱉氣,教你常進來走走,休往你張舅家吃飯去,惹人家怪。」因拿出五錢銀子與他瞧:「此是裡面與我的,漏眼不藏絲,久後你兩個愁不會在一答裡?對出來,我臉放在那裡?」敬濟道:「老薛多有累你。」深深與他唱喏。那薛嫂走了兩步,又回來說:「我險些兒忘了一件事,剛才我出來,大娘又使丫頭繡春叫我進去,叫我晚上來領春梅,張夾如此出賣,梅雪紛紛,公案如是。要打發賣他。說他與你們做牽頭,和他娘通同養漢。」敬濟道:「薛媽,你且領在家。我改日到你家見他一面,有話問他。」那薛嫂說畢,回家去了。

果然到晚夕月上的時分,走來領春梅。張旁是梅花掩映。到月娘房中,月娘開口說:「那咱原是你手裡十六兩銀子買的,你如今拿十六兩銀子來就是了。」分付小玉:「你看著,到前邊收拾了,教他罄身兒出去,休要帶出衣裳去了。」那薛嫂兒到前邊,向婦人如此這般:「他大娘教我領春梅姐來了。對我說,他與你老人家通同作弊,偷養漢子,張夾你老人家貫下數字,不堪。不管長短,只問我要原價。」婦人聽見說領賣春梅,就睜了眼,半日說不出話來,不覺滿眼落淚,張夾是大關目處,此如椽之筆也。叫道:「薛嫂兒,你看我娘兒兩個沒漢子的,好苦也!繡眉金蓮只好倚漢子之勢撒潑,到此便氣懦,任人奈何而一語不能發,不如春梅多矣。今日他死了多少時兒,就打發我身邊人。他大娘這般沒人心仁義,自恃他身邊養了個尿胞種,就把人躧到泥裡。張夾又以孩兒為言,可知後幻化可殺,前吃符藥更可殺也。李瓶兒孩子周半還死了哩,花麻痘疹未出,知道天怎麼算計,就心高遮了太陽!」張夾瓶兒、官哥悲應含笑。薛嫂道:「春梅姐說,爹在日曾收用過他。」婦人道:「收用過二字兒!死鬼把他當心肝肺腸兒一般看待!說一句,聽十句,要一奉十,正經成房立紀老婆且打靠後。他要打那個小廝十棍兒,他爹不敢打五棍兒。」薛嫂道:「可又來,張夾三字非為春梅稱冤,乃言既非原物,還要原價為不通也。大娘差了!爹收用的恁個出色姐兒,打發他,箱籠兒也不與,又不許帶一件衣服兒,只教他罄身兒出去,鄰舍也不好看的。」繡旁媒人只說媒人話,妙。婦人道:「他對你說,休教帶出衣裳去?」薛嫂道:「大娘分付,小玉姐便來。教他看著,休教帶衣裳出去。」那春梅在旁,聽見打發他,一點眼淚也沒有。張夾又是大關目處,又是如椽之筆,寫此數句。見婦人哭,說道:「娘你哭怎的?奴去了,你耐心兒過,休要思慮壞了你。你思慮出病來,沒人知你疼熱。張夾動人,千古知己之感。等奴出去,不與衣裳也罷,自古好男不吃分時飯,好女不穿嫁時衣。」繡眉形影相依,一朝散失,最苦事也。而春梅能不作兒女悲戀之態,雖是安慰金蓮一片苦心,然亦可謂其英雄堅忍之力者矣。張夾直照寺會。正說著,只見小玉進來,說道:「五娘,你信我奶奶,倒三顛四的。張夾又單重衣服,非相留也。小大姐扶持你老人家一場,瞞上不瞞下,你老人拿出他箱子來,揀上色的包與他兩套,教薛嫂兒替他拿了去,做個一念兒,也是他番身一場。」婦人道:「好姐姐,你到有點仁義。」小玉道:「你看,誰人保得常無事!蝦蟆、促織兒,都是一鍬土上人。兔死狐悲,物傷其類。」張夾有玳安在,各有心事也。

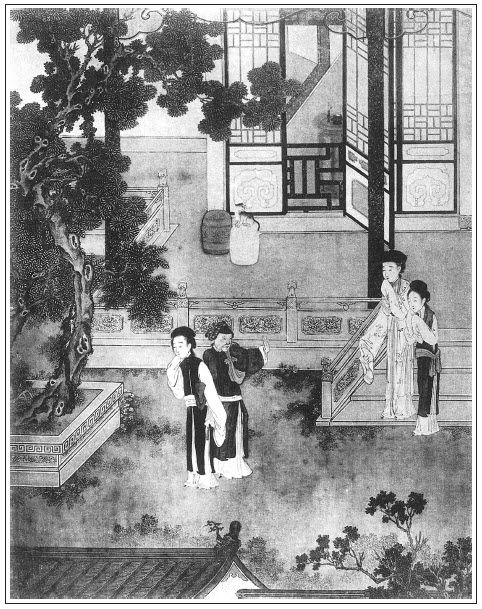

一面拿出春梅箱子來,是戴的汗巾兒、翠簪兒,都教他拿去。婦人揀了兩套上色羅段衣服鞋腳,包了一大包,婦人梯己與了他幾件釵梳簪墜戒指,小玉也頭上拔下兩根簪子來遞與春梅。餘者珠子纓絡、銀絲雲髻、遍地金妝花裙襖,一件兒沒動,都抬到後邊去了。張夾必如此,乃映不垂別淚,方是有志氣。春梅當下拜辭婦人、小玉,灑淚而別。張夾此處不灑淚是無金蓮矣,故上寫其不垂淚;此處又寫其灑別,正是與金蓮刻骨一痛,非別淚也。臨出門,婦人還要他拜辭拜辭月娘眾人,繡旁金蓮太不濟。張夾邇日金蓮如此。只見小玉搖手兒。這春梅跟定薛嫂,頭也不回,揚長決裂,出大門去了。繡旁胸襟氣概自不同。張夾如椽之筆,為炎涼場中吐此一口惡氣。蓋不屑受之之意也。

小玉和婦人送出大門回來。小玉到上房回大娘,只說:「罄身子去了,衣服都留下,沒與他。」這金蓮歸到房中,往常有春梅,娘兒兩個相親相熱,說知心話兒,今日他去了,丟得屋裡冷冷落落,甚是孤恓,不覺放聲大哭。張夾西門死無此痛哭,潘姥姥死又無此痛哭。有詩為證:

耳畔言猶在,於今恩愛分。

房中人不見,無語自消魂。

文回

一

自西門慶死後,不及一年,其間拉拉雜雜,不堪聞,不忍見,不可說之事,紛紜攘攘,層見迭出。至此始知報應之不爽,因果之不誣。噫!何其鈍也。當其極盛之時,早已見到此時,此理之當然,勢之必然,事之常然,情之宜然。若使作者至西門慶一死便結,如梁山泊之尚未散伙者,必有咨嗟太息,謂天道之無知,世事之不平,而《續金瓶梅》當又添出五、六種來。噫!何其呆也。竊謂此書無以後之,十數回以後之事可知也,此書不必續,既有此十數回,此書更不必續。

二

文禹門又云:西門慶與潘金蓮偷情,我知其必成。陳敬濟與潘金蓮通姦,我知其必敗。一金蓮也,而翁婿共之。正是:莫為之前,何以見陳敬濟之淫昏,莫為之後,何以見西門慶之淫暴,西門慶開其先路,陳敬濟步厥後徑。寫敬濟之庸愚,不顧人恥,即寫西門慶之罪孽,大快人心也。

而金蓮之淫邪,不言而喻。故必令其墮胎於西門慶死後,不令其懷娠於西門慶生前,丑之也,正所以實之,而敗之也。吳月娘先則聞而知之,而不肯信,此是他糊塗,後則見而知之,而不張揚,此是他忠厚。因此反亂,不好收羅,從此湮沒,不成局面,此所以有先遣春梅之舉也。

春梅小妮子,與金蓮聯成一氣。人皆因其生硬,遂謂其勝金蓮一籌,實不知春梅者也。使春梅而為玉樓之婢,可以為自好之士;使春梅而為瓶兒之婢,可以為禦侮之臣,今已同金蓮一體同心,是亦一金蓮而已。其不垂淚別也,志向早立定於西門生前,故動作得安詳於月娘發遣。此是其明白處,不是其豁達處,此是其強狠處,不是其磊落處。若論此時身份,來去頗可自由,仗此嬌小容顏,焉往而不可自信。吾知其決不至若瓶兒之亂嫁,亦斷不至若玉樓之被誑,蓋春梅亦金、瓶類也。而以後之遭逢,天實為之,今生之結果,實自取之也。

按:前評寫於光緒五年(1879)五月二十日。後評寫於光緒六年(1880)三月二十九日。