張回此回是「財」字一篇小結束。蓋梵僧藥以後,乃極力寫色的厲害。此又寫財的厲害,為「酒肉朋友、柴米夫妻」八字同聲一哭也。

西門捐金,人言彼不得朋友之報。不知其盜子虛之物為捐金之費,比盜賊得乎人財物而施人者,更加一等罪惡。蓋我既盜朋友之財,何責朋友之負我哉!

二目已做完,又接敘水秀才一段。蓋水乃冷物。今欲寫西門氏冷落於七十九回後,而不露冷信於前數十回之前,不特無以勸懲,亦何以為之文字哉:然即寫一水秀才來,則正炎熱時,何以入此冷姓?而水秀才一來,文字亦必冷盡矣。故先提明水秀才,乃閒閒說出,又輕輕抹去,重複寫一「溫」字出來。言此時冷雖末冷,熱已不熱,惟此屍居餘氣,以旦夕待死耳。故隔花一戲,借韓金訓透出「寒」字,又借春鴻留,春燕死,透出春去秋深。此又以水、溫二秀才,言不熱之,漸將冷之,幾層層文字,固自做開卷「冷、熱」二字。非真個有西門氏請代筆先生也。至後溫秀才去,而聶兩湖代寫軸文,已隱一冷水於內。故帶水戰,冷已極矣。而西門死,伯爵祭文,方用不秀才。水字為冷,豈不蓋信。

詩曰:

清河豪士天下奇,意氣相投山可移。

濟人不惜千金諾,狂飲寧辭百夜期。

雕盤綺食會眾客,吳歌趙舞香風吹。

堂中亦有三千士,他日酬恩知是誰?張夾哭盡天下萬世。

話說西門慶留下兩個歌童,隨即打發苗家人回書禮物,又賞了些銀錢。苗實領書,磕頭謝了出門。後來不多些時,春燕死了,止春鴻一人,張夾送去以往,迎不得將來矣。正是:

千金散儘教歌舞,留與他人樂少年。

卻說常峙節自那日求了西門慶的事情,還不得到手,房主又日夜催逼。恰遇西門慶從東京回家,今日也接風,明日也接風,一連過了十來日,只不得個會面。常言道:見面情難盡。一個不見,卻告訴誰?每日央了應伯爵,只走到大官人門首問聲,說不在,就空回了。繡旁一求人,便有此苦。回家又被渾家埋怨道:「你也是男子漢大丈夫,房子沒間住,吃這般懊惱氣。你平日只認的西門大官人,今日求些周濟,也做了瓶落水。」說的常峙節有口無言,呆瞪瞪不敢做聲。繡眉貧賤與富貴交,往往有虛名無實惠,數口掃盡。到了明日,早起身尋了應伯爵,來到一個酒店內,便請伯爵吃三杯。繡旁亦所不免。伯爵道:「這卻不當生受。」常峙節拉了坐下,量酒打上酒來,擺下一盤燻肉、一盤鮮魚。酒過兩巡,張夾十兄弟如此,所為酒肉弟兄也。常峙節道:「小弟向求哥和西門大官人說的事情,這幾日通不能會面,房子又催逼的緊,昨晚被房下聒絮了一夜,耐不的。五更抽身,專求哥趁著大官人還沒出門時,慢慢的候他。繡旁苦語。不知哥意下如何?」應伯爵道:「受人之托,必當終人之事。我今日好歹要大官人助你些就是了。」兩個又吃過幾杯,應伯爵便推早酒不吃了。常峙節又勸一杯,算還酒錢,一同出門,逕奔西門慶家裡來。

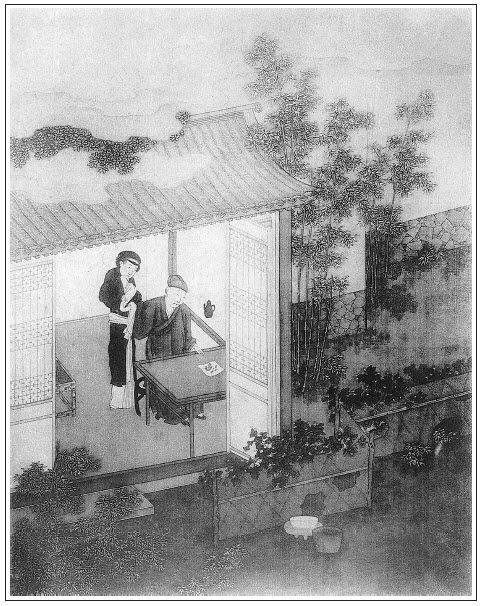

那時,正是新秋時候,金風薦爽。西門慶連醉了幾日,覺精神減了幾分。正遇周內相請酒,便推事故不去,自在花園藏春塢,和吳月娘、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒五個尋花問柳頑耍,好不快活。繡眉窮鬼已自可憐,而複寫一段富貴飽暖受用,與之相形,惡甚。張夾勝筵難再。常峙節和應伯爵來到廳上,問知大官人在屋裡,滿心歡喜。坐著等了好半日,卻不見出來。只見門外書僮和畫童兩個抬著一隻箱子,都是綾絹衣服,張旁襯常二妻子。氣吁吁走進門來,亂嚷道:「等了這半日,還只得一半。」就廳上歇下。應伯爵便問:「你爹在那裡?」書僮道:「爹在園裡頑耍哩。」伯爵道:「勞你說聲。」兩個依舊抬著進去了。不一時,書僮出來道:「爹請應二爹、常二叔少待,便來也。」兩人又等了一回,西門慶才走出來。二人作了揖,便請坐的。

伯爵道:「連日哥吃酒忙,不得些空,今日卻怎的在家裡?」西門慶道:「自從那日別後,整日被人家請去飲酒,醉的了不的,通沒些精神。今日又有人請酒,我只推有事不去。」伯爵道:「方纔那一箱衣服,是那裡抬來的?」西門慶道:「目下交了秋,大家都要添些秋衣。方才一箱,是你大嫂子的。還做不完,才勾一半哩。」常峙節伸著舌道:「六房嫂子,就六箱了,好不費事!小戶人家,一疋布也難得。張夾心事。哥果是財主哩。」繡眉孟子曰:「勿視其巍巍然」,正欲開豁此等眼孔。西門慶和應伯爵都笑起來。伯爵道:「這兩日,杭州貨船怎的還不見到?不知買賣貨物何如。這幾日,不知李三、黃四的銀子,曾在府裡頭開了些送來與哥麼?」西門慶道:「貨船不知在那裡擔擱著,書也沒捎封寄來,好生放不下。李三、黃四的,又說在出月才關。」應伯爵挨到身邊坐下,乘閒便說:繡眉開口告人之難如此。「常二哥那一日在哥席上求的事情,一向哥又沒的空,不曾說的。常二哥被房主催逼慌了,每日被嫂子埋怨,二哥只麻作一團,沒個理會。如今又是秋涼了,身上皮襖兒又當在典鋪裡。哥若有好心,常言道:救人須救急時無,省的他嫂子日夜在屋裡絮絮叨叨。況且尋的房子住著,也是哥的體面。因此,常二哥央小弟特地來求哥,早些周濟他罷。」西門慶道:「我曾許下他來,因為東京去,費的銀子多了,本待等韓夥計到家,和他理會。如今又恁的要緊?」伯爵道:「不是常二哥要緊,當不的他嫂子聒絮,只得求哥早些便好。」西門慶躊躇了半晌道:「既這等,也不難。且問你,要多少房子才夠住?」伯爵道:「他兩口兒,也得一間門面、一間客坐、一間床房、一間廚灶──四間房子,是少不得的。論著價銀,也得三四個多銀子。哥只早晚湊些,教他成就了這樁事罷。」西門慶道:「今日先把幾兩碎銀與他拿去,買件衣服,辦些家活,盤攪過來,待尋下房子,我自兌銀與你成交,可好麼?」兩個一齊謝道:「難得哥好心。」西門慶便叫書僮:「去對你大娘說,皮匣內一包碎銀取了出來。」書僮應諾。不一時,取了一包銀子出來,遞與西門慶。西門慶對常峙節道:「這一包碎銀子,是那日東京太師府賞封剩下的十二兩,你拿去好雜用。」打開與常峙節看,都是三五錢一塊的零碎紋銀。常峙節接過放在衣袖裡,就作揖謝了。西門慶道:「我這幾日不是要遲你的,你又沒曾尋的。只等你尋下,待我有銀,一起兌去便了。」常峙節又稱謝不迭。繡眉此一番稱頌不可少。三個依舊坐下,伯爵便道:「多少古人輕財好施,到後來子孫高大門閭,把祖宗基業一發增的多了。張夾也須問其如何來者,苗青之物可濟人乎?慳吝的,積下許多金寶,後來子孫不好,連祖宗墳土也不保。可知天道好還哩!」西門慶道:「兀那東西,是好動不喜靜的,怎肯埋沒在一處!也是天生應人用的,一個人堆積,就有一個人缺少了。因此積下財寶,極有罪的。」繡眉不以施予為功,而反以積財為罪,雖不可為敗子借口,然自是千古名言至理。西門慶始終用財,不出此意。張夾為財字一哭。

正說著,只見書僮托出飯來。三人吃畢,常峙節作謝起身,袖著銀子歡喜走到家來。剛剛進門,只見渾家鬧吵吵嚷將出來,罵道:「『梧桐葉落──滿身光棍』的行貨子!出去一日,把老婆餓在家裡,尚兀自千歡萬喜到家來,可不害羞哩!房子沒的住,受別人許多酸嘔氣,只教老婆耳朵裡受用。」那常二隻是不開口,繡眉袖中有物,便覺舉止安祥。任老婆罵的完了,輕輕把袖裡銀子摸將出來,放在桌兒上,打開瞧著道:「孔方兄,孔方兄!我瞧你光閃閃、響噹噹無價之寶,滿身通麻了,恨沒口水咽你下去。你早些來時,不受這淫婦幾場氣了。」繡旁數語又是一錢神小贊。張夾又為財字一哭。那婦人明明看見包裡十二三兩銀子一堆,喜的搶近前來,就想要在老公手裡奪去。繡旁急情饞眼,摹寫殆盡。常二道:「你生世要罵漢子,見了銀子,就來親近哩。我明日把銀子買些衣服穿,自去別處過活,再不和你鬼混了。」那婦人陪著笑臉道:張夾為銀子。「我的哥!端的此是那裡來的這些銀子?」常二也不做聲。婦人又問道:「我的哥,難道你便怨了我?我也只是要你成家。張夾為銀子。今番有了銀子,和你商量停當,買房子安身卻不好?倒恁地喬張致!我做老婆的,不曾有失花兒,憑你怨我,也是枉了。」常二也不開口。那婦人只顧饒舌,又見常二不揪不採,自家也有幾分慚愧,禁不得掉下淚來。張夾為銀子。常二看了,歎口氣道:「婦人家,不耕不織,把老公恁地發作!」那婦人一發掉下淚來。繡眉止此一物,其未得也,婦人怨之罵之而啞口不能對;其既得也,則冷譏熱訕,使之陪笑,陪笑不已,使之下淚。寫貧家一種有柴米而無恩愛夫妻情景,真令人欲哭。兩個人都閉著口,張旁化工。又沒個人勸解,悶悶的坐著。繡旁聲臭俱無處,偏能摹寫。常二尋思道:「婦人家也是難做。受了辛苦,埋怨人,也怪他不的。我今日有了銀子不採他,人就道我薄情。繡眉轉念方想到情義,更可悲。便大官人知道,也須斷我不是。」張夾可憐。就對那婦人笑道:「我自耍你,誰怪你來!只你時常聒噪,我只得忍著出門去了,卻誰怨你來?我明白和你說:這銀子,原是早上耐你不的,特地請了應二哥在酒店裡吃了三杯,張夾非此亦不能,可歎。一同往大官人宅裡等候。恰好大官人正在家,沒曾去吃酒,虧了應二哥許多婉轉,才得這些銀子到手。還許我尋下房子,兌銀與我成交哩!這十二兩,是先教我盤攪過日子的。」那婦人道:「原來正是大官人與你的,如今不要花費開了,尋件衣服過冬,省的耐冷。」常二道:「我正要和你商量,十二兩紋銀,買幾件衣服,辦幾件家活在家裡。等有了新房子,搬進去也好看些。只是感不盡大官人恁好情,繡眉西門慶施予借貸多矣,背地感恩止博此一語。後日搬了房子,也索請他坐坐是。」婦人道:「且到那時再作理會。」正是:

惟有感恩並積恨,萬年千載不生塵。

常二與婦人說了一回,婦人道:「你吃飯來沒有?」常二道:「也是大官人屋裡吃來的。你沒曾吃飯,就拿銀子買了米來。」婦人道:「仔細拴著銀子,我等你就來。」繡眉寫窮則一團寒酸之氣逼人。張夾可憐。常二取栲栳望街上買了米,栲栳上又放著一大塊羊肉,拿進門來。婦人迎門接住道:張眉「迎門接住」,與前「進門」「嚷將出來」,怒顏喜色躍然紙上,妙筆。「這塊羊肉,又買他做甚?」常二笑道:「剛才說了許多辛苦,不爭這一些羊肉,就牛也該宰幾個請你。」婦人笑指著常二罵道:「狠心的賊!今日便懷恨在心,看你怎的奈何了我!」常二道:「只怕有一日,叫我一萬聲:『親哥,饒我小淫婦罷!』我也只不饒你哩。試試手段看!」繡眉才數語,便近於戲,富貴易淫可想。張夾財,便淫。那婦人聽說,笑的往井邊打水去了。當下婦人做了飯,切了一碗羊肉,擺在桌兒上,便叫:「哥,吃飯。」常二道:「我才吃的飯,不要吃了。你餓的慌,自吃些罷。」那婦人便一個自吃了。收了家活,打發常二去買衣服。常二袖著銀子,一直奔到大街上來。看了幾家,都不中意。只買了一件青杭絹女襖、一條綠綢裙子、一件月白雲綢衫兒、一件紅綾襖子、一件白綢裙兒,共五件。自家也對身買了一件鵝黃綾襖子、一件丁香色綢直身,又買幾件布草衣服。共用去六兩五錢銀子。打做一包,背到家中,叫婦人打開看看。婦人看了,便問:「多少銀子買的?」常二道:「六兩五錢銀子。」婦人道:「雖沒便宜,卻值這些銀子。」一面收拾箱籠放好,明日去買家活。當日婦人歡天喜地過了一日,張旁果有此景。埋怨的話都掉在東洋大海裡去了,張夾一篇柴米夫妻文字。不在話下。

再表應伯爵和西門慶兩個,自打發常峙節出門,依舊在廳上坐的。西門慶因說起:「我雖是個武職,恁的一個門面,京城內外也交結許多官員,近日又拜在太師門下,那些通問的書柬,流水也似往來,我又不得細工夫料理。我一心要尋個先生在屋裡,教他替寫寫,省些力氣也好,只沒個有才學的人。你看有時,便對我說。」伯爵道:「哥,你若要別樣卻有,要這個倒難。第一要才學,第二就要人品了。又要好相處,沒些說是說非,翻唇弄舌,這就好了。張夾伏後。若是平平才學,又做慣搗鬼的,怎用的他!小弟只有一個朋友,他現是本州秀才,應舉過幾次,只不得中。他胸中才學,果然班馬之上,就是人品,也孔孟之流。他和小弟,通家兄弟,極有情分。曾記他十年前,應舉兩道策,那一科試官極口讚好。不想又有一個賽過他的,便不中了。後來連走了幾科,禁不的發白鬢斑。如今雖是飄零書劍,家裡也還有一百畝田、三四帶房子住著。」西門慶道:「他家幾口兒也夠用了,卻怎的肯來人家坐館?」應伯爵道:「當先有的田房,都被那些大戶人家買去了,如今只剩得雙手皮哩。」繡眉此後薦水秀才數段,皆以戲謔取笑而已。西門慶道:「原來是賣過的田,算什麼數!」伯爵道:「這果是算不的數了。只他一個渾家,年紀只好二十左右,生的十分美貌,又有兩個孩子,才三四歲。」西門慶道:「他家有了美貌渾家,那肯出來?」伯爵道:「喜的是兩年前,渾家專要偷漢,跟了個人,走上東京去了,兩個孩子又出痘死了,如今只存他一口,定然肯出來。」西門慶笑道:「恁他說的他好,都是鬼混。你且說他姓甚麼?」伯爵道:「姓水,張旁銀瓶落水,故必寫水。他才學果然無比,哥若用他時,管情書柬詩詞,一件件增上哥的光輝。人看了時,都道西門大官人恁地才學哩!」西門慶道:「你都是吊謊,我卻不信。你記的他些書柬兒,念來我聽,看好時,我就請他來家,撥間房子住下。只一口兒,也好看承的。」伯爵道:「曾記得他捎書來,要我替他尋個主兒。這一封書,略記的幾句,念與哥聽:

[黃鶯兒]書寄應哥前,別來思,不待言。滿門兒托賴都康健。捨字在邊,傍立著官,有時一定求方便。羨如椽,往來言疏,落筆起雲煙。」

西門慶聽畢,便大笑將起來,道:「他既要你替他尋個好主子,卻怎的不捎書來,到寫一隻曲兒來?又做的不好。可知道他才學荒疏,人品散蕩哩。」伯爵道:「這到不要作準他。只為他與我是三世之交,自小同上學堂。先生曾道:『應家學生子和水學生子一般的聰明伶俐,後來一定長進。』落後做文字,一樣同做,再沒些妒忌,極好兄弟。故此不拘形跡,繡眉人有欲譽妻妾美而難於發言者,乃譽姨之美與妻相似,此正師其意而反用之。便隨意寫個曲兒。況且那只曲兒,也倒做的有趣。」西門慶道:「別的罷了,只第五句是甚麼說話?」白爵道:「哥不知道,這正是拆白道字,尤人所難。『捨』字在邊,旁立著『官』字,不是個『館』字?──若有館時,千萬要舉薦。因此說:『有時定要求方便。』哥,你看他詞裡,有一個字兒是閒話麼?只這幾句,穩穩把心窩裡事都寫在紙上,可不好哩!」西門慶被伯爵說的他恁地好處,到沒的說了。張夾一對瞎子,妙絕。只得對伯爵道:「到不知他人品如何?」伯爵道:「他人品比才學又高。前年,他在一個李侍郎府裡坐館,那李家有幾十個丫頭,一個個都是美貌俊俏的。又有幾個伏侍的小廝,也一個個都標緻龍陽的。那水秀才連住了四五年,再不起一些邪念。後來不想被幾個壞事的丫頭小廝,見他似聖人一般,反去日夜刮他。那水秀才又極好慈悲的人,便口軟勾搭上了。繡眉今人實有類此而大言不慚者。因此,被主人逐出門來,哄動街坊,人人都說他無行。其實,水秀才原是坐懷不亂的。若哥請他來家,憑你許多丫頭、小廝,同眠同宿,你看水秀才亂麼?張夾伏畫童。再不亂的。」西門慶笑罵道:「你這狗才,單管說謊吊皮鬼混人。前月敝同僚夏龍溪請的先生倪桂巖,曾說他有個姓溫的秀才。張夾水秀才總是溫秀才之影也。且待他來時再處。」正是:

將軍不好武,稚子總能文。

文回文禹門云:富有兩種,有吝而致富者,有奢而益富者,其間有天意、人事之分焉。富而吝,大抵六親不認,五賊全除,而勤儉持家,簡樸自奉者不與焉,此人事也。富而奢,不過納賄求榮,出資討好,而樂善喜施,急公好義者不與焉,此天意也。然往往得於天者,天亦能奪之,剝於人者,人亦能耗之。其悖入悖出,旋聚旋散,同歸於空,則一也。

彼西門慶者,得之易,失之亦易,儼如賭博贏來之錢,不甚愛惜,登時施捨,此而謂之疏財,可乎?又如強盜劫來之貨,視同泥沙,頃刻分散,此而謂之仗義,然乎?無識者輒雲;西門慶亦有可取處,如修廟印經,憐貧助友,不猶賢於一文不捨者乎?嗚呼!若而人目光如豆,心塞以茅,尚可與言世事哉!一柱香,祈百年壽考,保萬貫家財,神其許之乎?一頓飯,望殺身圖報,須性命是從,人其應之乎?常峙節之所得者,不及蔡太師、翟親家之一分一厘;西門慶之所施者,未損李大姐、苗家奴半而又半。若曰此西門慶好處,無怪以兇惡大憝為及時雨而奴頑婢膝以趨奉之也。

至於常峙節夫婦之詬誶於無錢時,歡欣於見銀日;非虛語也,殆實情也。作者調侃世人不少矣。

按:此評寫於光緒五年(1879)五月十六日