張回夫藏壺與偷金,作遙對章法。下象棋與彈琵琶,又作遙對章法。自生子後至此,欲將生子加官後諸事一總,以便下二回卜龜兒,用第二番結束也。章法之整暇如此。

藏壺為玉簫事暗描,卻是月娘不嚴之罪。偷金固是嬌兒事,然夏花復留,使家法不行,眾婢無所懲創,又是月娘引邪入寶之罪。蓋夏花以桂姐留。桂姐,月娘收以為女兒者也,失復誰尤?況桂姐輩,月娘常勸西門遠之者也。欲其夫遠之,而卻親以為女,其何以相夫?故受桂姐之逆,而乃遷怒玳安,是亦福建子誤我之意也歟?

寫桂姐,分明其姑之婢,真贓實犯;猶有許多雌黃。

強口奪情,可畏如此!人情不肯自責,又如此。

金蓮心事,每於憤怒處寫之。瓶兒心事,既不一言,何由寫出?故又借銀姐下棋,將海枯石爛;天長地久,不言之恨,輕輕道出。文字之巧如此。

直至西門大哭之時,不像棋之恨方出。又至金蓮撒潑之時,下象棋之恨又一出。趕至普淨幻化,方冤仇如雪潑入湯內也。

詞曰:

晝日移陰,攬衣起、春幃睡足。臨寶鑒、綠鬟繚亂,未斂裝束。蝶粉蜂黃渾褪了,枕痕一線紅生玉。背畫闌、脈脈悄無言,尋棋局。

──右調《滿江紅前》

話說敬濟眾人,同傅夥計前邊吃酒,吳大妗子轎子來了,收拾要家去。月娘款留再三,說道:「嫂子再住一夜兒,明日去罷。」吳大妗子道:「我連在喬親家那裡,就是三四日了。家裡沒人,你哥衙裡又有事,不得在家,我去罷。明日請姑娘眾位,好歹往我那裡坐坐,晚夕走百病兒家來。」月娘道:「俺們明日,只是晚上些去罷了。」吳大妗子道:「姑娘早些坐轎子去,晚夕同走了來家就是了。」說畢,裝了一盒子元宵,一盒子饅頭,叫來安兒送大妗子到家。李桂姐等四個都磕了頭,拜辭月娘,也要家去。月娘道:「你們慌怎的?也就要去,還等你爹來家。他吩咐我留下你們,只怕他還有話和你們說,我是不敢放你去。」桂姐道:「爹去吃酒,到多咱晚來家?俺們怎等的他!娘先教我和吳銀姐去罷。他兩個今日才來,俺們來了兩日,媽在家還不知怎麼盼望!」月娘道:「可可的就是你媽盼望,這一夜兒等不的?」李桂姐道:「娘且是說的好,我家裡沒人,俺姐姐又被人包住了。寧可拿樂器來,唱個與娘聽,娘放了奴去罷。」張夾三官事如畫。正說著,只見陳敬濟走進來,交剩下的賞賜,說道:「喬家並各家貼轎賞一錢,共使了十包,重三兩。還剩下十包在此。」月娘收了。桂姐便道:「我央及姑夫,你看外邊俺們的轎子來了不曾?」敬濟道:「只有他兩個的轎子。你和銀姐的轎子沒來。從頭裡不知誰回了去了。」桂姐道:「姑夫,你真個回了?你哄我哩!」那陳敬濟道:「你不信,瞧去不是!我不哄你。」剛言未罷,只見琴童抱進氈包來,說:「爹家來了!」月娘道:「早是你們不曾去,這不你爹來了。」

不一時,西門慶進來,已帶七八分酒了。走入房中,正面坐下,董嬌兒、韓玉釧兒二人向前磕頭。西門慶問月娘道:「人都散了,怎的不教他唱?」月娘道:「他們在這裡求著我,要家去哩。」西門慶向桂姐說:「你和銀兒亦發過了節兒去。且打發他兩個去罷。」張旁到是他兩個去,妙絕。月娘道:「如何?我說你們不信,恰像我哄你一般。」那桂姐把臉兒苦低著,不言語。繡旁畫。西門慶問玳安:「他兩個轎子在這裡不曾?」玳安道:「只有董嬌兒、韓玉釧兒兩頂轎子伺候著哩。」西門慶道:「我也不吃酒了。你們拿樂器來,唱《十段錦兒》我聽。打發他兩個先去罷。」當下四個唱的,李桂姐彈琵琶,吳銀兒彈箏,韓玉釧兒撥阮,董嬌兒打著緊急鼓子,一遞一個唱《十段錦》「二十八半截兒」。張旁有此一來回情事,方起得下文偷金花樣。吳月娘、李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒都在屋裡坐的聽唱。

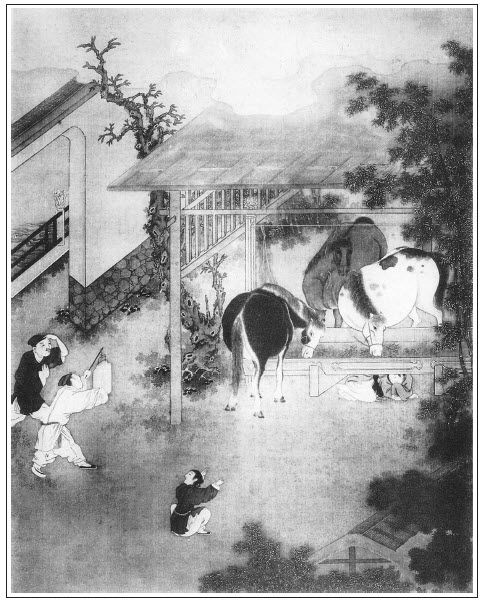

唱畢,西門慶與了韓玉釧、董嬌兒兩個唱錢,拜辭出門。「留李桂姐、吳銀兒兩個,這裡歇罷。」忽聽前邊玳安兒和琴童兒兩個嚷亂,簇擁定李嬌兒房裡夏花兒進來,稟西門慶說道:「小的剛送兩個唱的出去,打燈籠往馬房裡拌草,牽馬上槽,只見二娘房裡夏花兒,躲在馬槽底下,諕了小的一跳。不知甚麼緣故,小的每問著他,又不說。」西門慶聽見,就出外邊明間穿廊下椅子上坐著,一面叫琴童兒把那丫頭揪著跪下。西門慶問他:「往前邊做甚麼去?」那丫頭不言語。李嬌兒在旁邊說道:「我又不使你,平白往馬房裡做甚麼去?」見他慌做一團,西門慶只說丫頭要走之情,即令小廝搜他身上。琴童把他拉倒在地,只聽滑浪一聲,從腰裡掉下一件東西來。西門慶問:「是甚麼?」玳安遞上去,可霎作怪,卻是一錠金子。西門慶燈下看了,道:「是頭裡不見了的那錠金子。原來是你這奴才偷了。」他說:「是拾的。」西門慶問:「是那裡拾的?」他又不言語。張夾如畫。西門慶心中大怒,令琴童往前邊取拶子來,把丫頭拶起來,拶的殺豬也似叫。拶了半日,又敲二十敲。月娘見他有酒了,又不敢勸。那丫頭挨忍不過,方說:「我在六娘房裡地下拾的。」西門慶方命放了拶子,又吩咐與李嬌兒領到屋裡去:「明日叫媒人即時與我賣了這奴才,還留著做甚麼!」張旁正理。李嬌兒沒的話說,便道:「恁賊奴才,誰叫你往前頭去來?三不知就出去了。你就拾了他屋裡金子,也對我說一聲兒!」繡旁若對你說,不如不偷。張旁呆話卻是強詞。那夏花兒只是哭。李嬌兒道:「拶死你這奴才才好哩,你還哭!」西門慶道罷,把金子交與月娘收了,就往前邊李瓶兒房裡去了。

月娘令小玉關上儀門,因叫玉簫問:「頭裡這丫頭也往前邊去來麼?」小玉道:「二娘、三娘陪大妗子娘兒兩個,往六娘那邊去,他也跟了去來。誰知他三不知就偷了這錠金子在手裡。頭裡聽見娘說,爹使小廝買狼筋去了,諕的他要不的,在廚房裡問我:『狼筋是甚麼?』教俺每眾人笑道:『狼筋敢是狼身上的筋,若是那個偷了東西,不拿出來,把狼筋抽將出來,就纏在那人身上,抽攢的手腳兒都在一處!』他見咱說,想必慌了,到晚夕趕唱的出去,就要走的情,見大門首有人,才藏入馬坊裡。不想被小廝又看見了。」月娘道:「那裡看人去!恁小丫頭原來這等賊頭鼠腦的,就不是個台孩的。」張旁必用嬌兒婢映後文盜元寶也。

且說李嬌兒領夏花兒到房裡,李桂姐甚是說夏花兒:「你原來是個傻孩子!你恁十五六歲,也知道些人事兒,還這等懵懂!要著俺裡邊,才使不的。這裡沒人,你就拾了些東西,來屋裡悄悄交與你娘。就弄出來,他在旁邊也好救你。張旁不教其不偷,止教其偷來與己,真是淫婦之行。你怎的不望他題一字兒?剛才這等拶打著好麼?乾淨傻丫頭!常言道:穿青衣,抱黑柱。你不是他這屋裡人,就不管你。剛才這等掠掣著你,你娘臉上有光沒光?」又說他姑娘:「你也忒不長俊,要是我,怎教他把我房裡丫頭對眾拶恁一頓拶子!有不是,拉到房裡來,等我打。前邊幾房裡丫頭怎的不拶,只拶你房裡丫頭!張夾不通理,一味胡講,切中人情。你是好欺負的,就鼻子口裡沒些氣兒?等不到明日,真個教他拉出這丫頭去罷,你也就沒句話兒說?你不說,等我說。休教他領出去,教別人笑話。你看看孟家的和潘家的,兩個就是狐狸一般,你怎斗的他過!」張夾放過瓶兒,映瓶兒手鬆撒漫。因叫夏花兒過來,問他:「你出去不出去?」那丫頭道:「我不出去。」桂姐道:「你不出去,今後要貼你娘的心。凡事要你和他一心一計。不拘拿了甚麼,交付與他。張夾教其偷矣。也似元宵一般抬舉你。」那夏花兒說:「姐吩咐,我知道了。」按下這裡教唆夏花兒不題。

且說西門慶走到前邊李瓶兒房裡,只見李瓶兒和吳銀兒炕上做一處坐的,心中就要脫衣去睡。李瓶兒道:「銀姐在這裡,沒地方兒安插你,且過一家兒罷。」西門慶道:「怎的沒地方兒?你娘兒兩個在兩邊,等我在當中睡就是。」李瓶兒便瞅他一眼兒道:「你就說下道兒去了。」西門慶道:「我如今在那裡睡?」李瓶兒道:「你過六姐那邊去睡一夜罷。」西門慶坐了一回,起身說道:「也罷,也罷!省的我打攪你娘兒們,我過那邊屋裡睡去罷。」於是一直走過金蓮這邊來。金蓮聽見西門慶進房來,天上落下來一般,向前與他接衣解帶,鋪陳床鋪,展放鮫綃,吃了茶,兩個上床歇宿不題。張夾自生子後,凡入金蓮房中必用瓶兒勸去,其寵瓶兒,冷金蓮自見。

李瓶兒這裡打發西門慶出來,和吳銀兒兩個燈下放炕桌兒,擺下棋子,張夾與彈琵琶作映。對坐下象棋兒。吩咐迎春:「拿個果盒兒,把甜金華酒篩下一壺兒來,我和銀姐吃。」因問:「銀姐,你吃飯?教他盛飯來你吃。」吳銀兒道:「娘,我不餓,休叫姐盛來。」李瓶兒道:「也罷。銀姐不吃飯,你拿個盒蓋兒,我揀妝裡有果餡餅兒,拾四個兒來與銀姐吃罷。」須臾,迎春都拿了,放在旁邊。李瓶兒與吳銀兒下了三盤棋,篩上酒來,拿銀鍾兒兩個共飲。吳銀兒叫迎春:「姐,你遞過琵琶來,我唱個曲兒與娘聽。」張旁掩映雪夜琵琶。李瓶兒道:「姐姐不唱罷,小大官兒睡著了,他爹那邊又聽著,教他說。咱擲骰子耍耍罷。」於是教迎春遞過色盆來,兩個擲骰兒賭酒為樂。擲了一回,吳銀兒因叫迎春:「姐,你那邊屋裡請過奶媽兒來,教他吃鍾酒兒。」迎春道:「他摟著哥兒在那邊炕上睡哩。」李瓶兒道:「教他摟著孩子睡罷。拿一甌子酒,送與他吃就是了。你不知俺這小大官好不伶俐,人只離開他就醒了。有一日兒,在我這邊炕上睡,他爹這裡略動一動兒,就睜開眼醒了,恰似知道的一般。張夾補出,卻為後文梵僧藥一引。教奶子抱了去那邊屋裡,只是哭,只要我摟著他。」吳銀兒笑道:「娘有了哥兒,和爹自在覺兒也不得睡一個兒。爹幾日來這屋裡走一遭兒?」李瓶兒道:「他也不論,遇著一遭也不可知,兩遭也不可知。張夾是熱語,非冷語。常進屋裡,為這孩子,來看不打緊,教人把肚子也氣破了。將他爹和這孩子背地咒的白湛湛的。我是不消說的,只與人家墊舌根。誰和他有甚麼大閒事?寧可他不來我這裡還好。第二日教人眉兒眼兒,張夾瓶兒心事,卻又如此描寫。只說俺們把攔漢子。像剛才到這屋裡,我就攛掇他出去。銀姐你不知,俺家人多舌頭多,今日為不見了這錠金子,早是你看著,就有人氣不憤,在後邊調白你大娘,說拿金子進我屋裡來,怎的不見了。落後,不想是你二娘屋裡丫頭偷了,才顯出個青紅皂白來。不然,綁著鬼只是俺屋裡丫頭和奶子、老馮。馮媽媽急的那哭,只要尋死,說道:『若沒有這金子,我也不家去。』落後見有了金子,那咱才打了燈家去了。」吳銀兒道:「娘,也罷。你看爹的面上,你守著哥兒慢慢過,到那裡是那裡!張旁一語哭盡人生。論起後邊大娘沒甚言語,也罷了。倒只是別人見娘生了哥兒,未免都有些兒氣。爹他老人家有些主就好。」李瓶兒道:「若不是你爹和你大娘看覷,這孩子也活不到如今。」張旁一語深深。張夾尚有良心。說話之間,你一鍾我一盞,不覺坐到三更天氣,方才宿歇。正是:

得意客來情不厭,知心人到話相投。

文回文禹門云:李嬌兒,蓋婦女中之忠厚者,娼妓中之善良者,故從良不聞有淫邪之事,管財不聞有刻薄之名,其品固在孫雪娥之上。

玉樓與瓶兒縱未嘗水乳,亦未嘗冰炭。月娘待之,亦在無好無惡,無毀無譽之間。若潘金蓮者,西門慶謂其咬群,一進門雪娥被咬,此刻瓶兒被其咬住,不肯放鬆。玉樓先嗾其咬人,茲則時防其咬我。月娘亦不免被咬,更何論嬌兒也。若使桂兒為嬌兒,齊驕並駕,旗鼓相當,正未知鹿死誰手。

此回寫桂兒之惡,不在金蓮以下。身在西門慶家中,心在王三官身上,此猶妓女之常也。偷金一案,至此方明,與桂兒毫不相干。乃面責嬌兒之弱,而教夏花兒以偷,又敢自向西門慶討情,居然留賊於室,是無怪月娘之惡之也。按:桂兒為人作事,前已置金蓮之發於鞋底矣,其用心之細,可與玉樓並提,其存心之毒,直在金蓮之上。金蓮淺而桂兒深,金蓮直而桂兒曲,二人對敵,金蓮恐未必勝也。故西門慶畏金蓮不過三分,畏桂兒直至七分。此西門慶已看破桂兒真形,而桂兒卒能收服西門慶也。桂姐狠哉!故又借消夜之銀兒以形之。