張回上文七十二回內,安郎中送來一盆紅梅、一盆白梅。一盆茉莉、一盆辛夷,看著亦謂閒閒一禮而已;六十回內,紅梅花對白梅花,亦不過閒閒一令而已。不知作者一路隱隱顯顯草蛇灰線寫來,蓋為春梅洗髮,言蓮杏月桂俱已飄零,而瓶斷簪折,琴書俱冷,一段春光,端的總在梅花也。此回乃特筆為春梅一寫。

金蓮與月娘淘氣,而春梅撒嬌,雖禍起春梅,而不為金蓮寫,特為春梅寫,亦花各有時。金蓮,乃一謝時之芰荷,故不如當春之梅萼,是故寫春梅而不寫金蓮也。但為寫春梅,亦有兩樣筆墨。為其將有出頭之日,為春梅計,則守備府中固春梅揚眉吐氣之處,是此處寫其撒嬌,蓋為春梅抬身份也。若雲為西門慶計,則金屋梅花,深注金瓶,一旦瓶墜金井,而梅花亦狼藉東風,眼見為敬濟所揉擰,是此處一寫,又為梅花傷心,且為西門傷心也。故玉簫調裡吹徹江城,瓶已沉矣,而水豈復能溫乎.是用接寫溫秀才之去也。

溫秀才未來之先,寫水秀才,是溫必水之溫也。金瓶水煖,可養梅花,令瓶破而水亦冷矣。梅花自應催折,為敬濟所得也。但溫秀才,即該寫之於瓶兒之初來。不如作者,固言瓶水初溫,而寒甕興悲,蛟龍失水,則玉膽梅花,其芬芳能幾何哉!深悲韶華之迅速,風流之不久也。

葵花乃愛日之花,而「必古」又「屁股」之訛。水性就下,宜乎與夏龍溪私漏消息,而瓶破委泥,是又有倪秀才為葵軒作朋,以同就於污下也。至於愈趨愈下,以至平路成河,水流花謝,紅葉飄零,故葉五兒之女,必嫁夏宅。而何夫人來,賁四嫂必帶水大戰,蓋盡貝葉隨波,又露一段空色消息。是故必於此日先寫一撒漫將落之梅,而接寫溫秀才之去,已是落花流水一段殘春音信,作傷心之話也,故又用畫童哭躲。

喬大戶納官,亦非泛泛。夫言喬者,木也。喬木如拱,已作白楊青草之想。蓋有「聞道白楊堪作柱,怎教紅粉不成灰」二句在內。官者,棺也。喬木成棺,不死安往?

忽放何九、王婆入來。蓋至何家托夢,已結瓶兒。以下皆極力收拾金蓮之筆。故此處將二人一點,使看者知武二處磨刀以待也。卻嫌生入不上,又於前文伏一何千戶,拿一起盜案請問,蓋即伏此脈也。文字針線之妙,無一懈可擊。安得不令人叫絕!

借何十事,即插一宋得原奸丈母事,早為下文金蓮售色,以後至出門等情總提一線也。所云宋得原者,蓋言敬濟直送金蓮出門,以歸根於永福寺。妙絕神理。誰其知此金針之細,如曰「送得遠也」。然則敬濟其結果金蓮之人乎?

「舞裙歌板」一詩,梳櫳桂姐文中已見,今於此回中又一見。蓋桂兒乃秋花,為蓮花零落之期,桂花開處,金蓮已有過時之歎,況此時桂已飄零,後文純是一片雪月世界哉!花不搖而自落矣。是此一詩兩見,終始桂兒,又實終始金蓮。特特一字不易,以作章法,以對下文二八佳人之一絕,作兩第一樣關鎖也。

「舞裙歌板」一詩是財,「二八佳人」一詩是色,故用二見遙遙相對。

因宋得原之名,益知金蓮、敬濟之名貫通之妙。蓋開處則曰金蓮,敗落止餘舊莖,此陳莖芰乃金蓮之下場頭也。是二人乃二而一者矣。

爐鼎乃身之外腎。今送與宋喬年,蓋言此物斷送長年也,安得不死?看他有一句閒言乎?

詩曰:

相勸頻攜金粟杯,莫將閒事系柔懷。

年年只是人依舊,處處何曾花不開?

歌詠且添詩酒興,醉酣還命管弦來。

尊前百事皆如昨,簡點惟無溫秀才。張夾溫氣全無,功名富貴一朝冰冷,故知寫一溫秀才,為結住『熱結』的一個「熱」字,又反轉冷遇一個「冷」字也。

話說西門慶見月娘半日不出去,又親自進來催促,見月娘穿衣裳,方才請任醫官進明間內坐下。繡眉人情之常。少頃,月娘從房內出來,望上道了萬福,慌的任醫官躲在旁邊,屈身還禮。月娘就在對面椅上坐下。張夾瓶兒乃用帳縫中伸手,而月娘則對面坐下。然則寫月娘之不堪,真是不堪。琴童安放桌兒錦茵,月娘向袖口邊伸玉腕,露青蔥,教任醫官診脈。良久診完,月娘又道了個萬福。抽身回房去了。張夾寫月娘真是鄉村老嫗,丑絕不堪,反不如妖淫之瓶兒,尚有三分文氣也。房中小廝拿出茶來。吃畢茶,任醫官說道:「老夫人原來稟的氣血弱,尺脈來的浮澀。雖是胎氣,有些榮衛失調,易生嗔怒,又動了肝火。如今頭目不清,中膈有些阻滯煩悶,四肢之內,血少而氣多。」繡眉明醫。張夾心多而計亦多也。月娘使出琴童來說:「娘如今只是有些頭疼心脹,胳膊發麻,肚腹往下墜著疼,腰酸,吃飲食無味。」張夾即對坐萬福,又必使小廝傳話,寫月娘真是幾多曲折。任醫官道:「我已知道,說得明白了。」西門慶道:「不瞞後溪說,房下如今見懷臨月身孕,張夾著意在此,所以月娘必私自安胎。因著氣惱,不能運轉,滯在胸膈間。望乞老先生留神加減一二,足見厚情。」繡眉是誰之過歟?任醫官道:「豈勞分付,學生無不用心。此去就奉過安胎理氣和中養榮蠲痛之劑來。老夫人服過,要戒氣惱,繡旁此第一著。就厚味也少吃。」西門慶道:「望乞老先生把他這胎氣好生安一安。」張夾著意在此。可知上文為月娘諸般委曲,俱是因此方挾制得動。然則月娘安胎,真是安著矣,反襯掃雪愈知其假。任醫官道:「已定安胎理氣,養其榮衛,不勞分付,學生自有斟酌。」西門慶復說:「學生第三房下有些肚疼,望乞有暖宮丸藥,並見賜些。」任醫官道:「學生謹領,就封過來。」說畢起身,走到前廳院內,見許多教坊樂工伺候,因問:「老翁,今日府上有甚事?」西門慶道:「巡按宋公連兩司官,請巡撫侯石泉老先生,在捨擺酒。」這任醫官聽了,越發駭然尊敬,在前門揖讓上馬,打了恭又打恭,比尋常不同,倍加敬重。張夾寫此,將上文諸人請酒一總襯出,頓住上文,下接出溫秀才,方是熱盡冷來文字逼清如水也。西門慶送他回來,隨即封了一兩銀子,兩方手帕,使琴童騎馬討藥去。

李嬌兒、孟玉樓眾人,都在月娘房裡裝定果盒,搽抹銀器。張夾又反襯金蓮一邊。因說:「大娘,你頭裡還要不出去,怎麼他看了就知道你心中的病?」月娘道:「甚麼好成樣的老婆,由他死便死了罷,可是他說的:『你是我婆婆?無故只是大小之分罷了。我還大他八個月哩,張夾如此爭大,妙絕。漢子疼我,你只好看我一眼兒罷了。』張夾得意語,方知前不憤吹簫文中之妙。他不討了他口裡話,他怎麼和我大嚷大鬧?繡眉揣摹而成,月娘亦有蘇、張之口。若不是你們攛掇我出去,我後十年也不出去。張夾總是一味權術,妙。隨他死,教他死去!常言道:『一雞死,一雞鳴,新來雞兒打鳴忒好聽』。繡眉猛然念及瓶兒。張夾思前想後,既提瓶兒複數金蓮。雖是憤語,又是自己得意安胎有效,此計用得著。與雪夜燒香一樣得意事,故高坐娓娓而談也。我死了,把他立起來,也不亂,也不嚷,才『拔了蘿蔔地皮寬。』」張夾亦是得意語。玉樓道:「大娘,耶樂,耶樂!那裡有此話,俺每就替他賭個大誓。這六姐,不是我說他,有些不知好歹,行事要便勉強,恰似咬群出尖兒的一般,一個大有口沒心的行貨子。繡旁未必。大娘你惱他,可知錯惱了哩。」繡眉玉樓善於說詞。月娘道:「他是比你沒心?張夾卿沒心乎?比他為更有也。他一團兒心機。他怎的會悄悄聽人,行動拿話兒譏諷人。」張夾自翡翠軒至不忿吹簫後,至此惡氣一吐。玉樓道:「娘,你是個當家人,惡水缸兒,不恁大量些,卻怎樣兒的!常言一個君子待了十個小人。繡眉千古格言,不獨為金蓮解釋張夾全是說客語,然自是玉樓身份。你手放高些,他敢過去了;你若與他一般見識起來,他敢過不去。」月娘道:「只有了漢子與他做主兒著,那大老婆且打靠後。」玉樓道:「哄那個哩?張夾一語輸心,直罵月娘。如今像大娘心裡恁不好,他爹敢往那屋裡去麼!」月娘道:「他怎的不去?可是他說的,他屋裡拿豬毛繩子套,他不去?一個漢子的心,如同沒籠頭的馬一般,他要喜歡那一個,只喜歡那個。誰敢攔他攔,他又說是浪了。」繡眉丈夫怒時言語,出口便忘;一到女子,偏偏記得。筆之所至,何所不有?張夾寫月娘與金蓮一樣身份,丑絕月娘矣。玉樓道:「罷麼,大娘,你已是說過,通把氣兒納納兒。等我教他來與娘磕頭,賠個不是。趁著他大妗子在這裡,你們兩個笑開了罷。張夾趁勢即入,可兒可兒。你不然,教他爹兩個裡不作難?就行走也不方便。但要往他屋裡去,又怕你惱;若不去,他又不敢出來。今日前邊恁擺酒,俺們都在這裡定果盒,忙的了不得,他到落得在屋裡躲猾兒。俺每也饒不過他。大妗子,我說的是不是?」張夾可兒可兒,是作者出色寫也。大妗子道:「姑娘,也罷,他三娘也說的是。不爭你兩個話差,只顧不見面,教他姑夫也難,兩下裡都不好行走的。」月娘通一聲也不言語。

孟玉樓抽身往前走。繡旁乖。張夾可兒,可兒。月娘道:「孟三姐,不要叫他去,隨他來不來罷。」玉樓道:「他不敢不來,若不來,我可拿豬毛繩子套了他來。」繡旁趣。繡眉亦自有致。張夾可兒可兒,真正出色。一直走到金蓮房中,見他頭也不梳,把臉黃著,坐在炕上。張夾交將連日金蓮一寫,卻正對前得意殺也。玉樓道:「五姐,你怎的裝憨兒?張夾生氣,乃雲裝憨,真正可兒。此等人真能化有事為無事者。把頭梳起來,今日前邊擺酒,後邊恁忙亂,你也進去走走兒,怎的只顧使性兒起來?剛才如此這般,俺每勸了他這一回。你去到後邊,把惡氣兒揣在懷裡,將出好氣兒來,看怎的張夾妙絕,三字是人生處世妙訣。與他下個禮,賠個不是兒罷。你我既在矮簷下,怎敢不低頭。張夾自己心事,的是看天下本無事者。常言:『甜言美語三冬暖,惡語傷人六月寒』。你兩個已是見過話,只顧使性兒到幾時?人受一口氣,佛受一爐香,你去與他賠個不是兒,天大事都了了。不然,你不教爹兩下裡也難。張夾此一句抵千百句。待要往你這邊來,他又惱。」繡眉此一語足動金蓮。刺心語一兩言便了,千古說法也。張夾此一句又抵千百句。金蓮道:「耶樂,耶樂!我拿甚麼比他?繡旁原是。可是他說的,他是真材實料,正經夫妻,你我都是趁來的露水,能有多大湯水兒?比他的腳指頭兒也比不的兒。」玉樓道:「你又說,我昨日不說的,一棒打三四個人。就是後婚老婆,也不是趁將來的,當初也有個三媒六證,難道只恁就跟了往你家來!砍一枝,損百株,就是六姐惱了你,還有沒惱你的。有勢休要使盡,有話休要說盡。凡事看上顧下,留些兒防後才好。不管蜢蟲、螞蚱,一例都說著。對著他三位師父、郁大姐。人人有面,樹樹有皮,俺每臉上就沒些血兒?張夾為後文別嫁地也。他今日也覺不好意思的。張夾妙人是能處天下事者,其能處在此。只是你不去,卻怎樣兒的?少不的逐日唇不離腮,還有一處兒。你快些把頭梳了,咱兩個一答兒到後邊去。」那潘金蓮見他恁般說,尋思了半日,忍氣吞聲,繡眉可憐英雄失勢時,不知為此四字束縛多少。鏡台前拿過抿鏡,只抿了頭,戴上䯼髻,穿上衣裳,同玉樓徑到後邊上房來。

玉樓掀開簾兒先進去,說道:「大娘,張夾不稱姐姐,妙。我怎的走了去就牽了他來!他不敢不來!」繡眉玉樓戲臉。便道:「我兒,還不過來與你娘磕頭!」張夾妙,真是天下無難事。在旁邊便道:「親家,孩兒年幼,不識好歹,衝撞親家。高抬貴手,將就他罷,饒過這一遭兒。到明日再無禮,繡眉雖謔語,然道著金蓮實病。犯到親家手裡,隨親家打,我老身也不敢說了。」繡旁戲臉。張夾真是天下無難事。那潘金蓮與月娘磕了四個頭,張夾不還一禮,可想。文旁然則還禮才是!跳起來,趕著玉樓打道:「汗邪了你這麻淫婦,你又做我娘來了。」連眾人都笑了,那月娘忍不住也笑了。繡旁好人。張夾一片做作,不覺透露。玉樓道:「賊奴才,你見你主子與了你好臉兒,就抖毛兒打起老娘來了。」張夾總是以遊戲處之,真是處天下事,無一難者也。大妗子道:「你姐妹們笑開,恁歡喜歡喜卻不好?就是俺這姑娘一時間一言半語咭咶你們,大家廝抬廝敬,盡讓一句兒就罷了。常言:『牡丹花兒雖好,還要綠葉扶持。』」月娘道:「他不言語,那個好說他?」金蓮道:「娘是個天,俺每是個地。張夾兩句又嚥住。娘容了俺每,張夾一句又嚥住。俺每骨禿扠著心裡。」張夾一句又嚥住。玉樓打了他肩背一下,說道:「我的兒,你這回才像老娘養的。且休要說嘴,俺每做了這一日活,也該你來助助忙兒。」這金蓮便向炕上與玉樓裝定果盒,不在話下。張夾一番大風波,一時便解。行文真如玉樓為人之妙。

琴童討將藥來,西門慶看了藥貼,就叫送進來與月娘、玉樓。月娘便問玉樓:「你也討藥來?」玉樓道:「還是前日看根兒,下首裡只是有些怪疼,我教他爹對任醫官說,稍帶兩服丸子藥來我吃。」月娘道:「你還是前日空心掉了冷氣了,那裡管下寒的是!」

按下後邊。張夾方知自「不憤」「含酸」一路寫至此方一歇手。夫不憤矣,含酸矣,乃一朝憤不過,酸不過而至於撒潑之後,惟有洗眼看他冷時也。故接一溫秀才之去,為冷熱消息一照。卻說前廳宋御史先到了,西門慶陪他在卷棚內坐。宋御史深謝其爐鼎之事:「學生還當奉價。」西門慶道:「奉送公祖,猶恐見卻,豈敢雲價。」宋御史道:「這等,何以克當?」一面又作揖致謝。茶罷,因說起地方民情風俗一節,西門慶大略可否而答之。張夾宋御史該殺矣。次問及有司官員,繡眉黜陟賢否,朝廷矩典,乃咨及市井之人。甚矣,錢神可畏,而官箴可笑也。張夾寫盡末世誤國之人。西門慶道:「卑職只知本府胡正堂民望素著,李知縣吏事克勤。其餘不知其詳,不敢妄說。」宋御史問道:「守備周秀曾與執事相交,為人卻也好不好?」西門慶道:「周總兵雖歷練老成,張夾臭味不投。還不如濟州荊都監,青年武舉出身,才勇兼備,公祖倒看他看。」宋御史道:「莫不是都監荊忠?執事何以相熟?」西門慶道:「他與我有一面之交,昨日遞了個手本與我,望乞公祖青盼一二。」宋御史道:「我也久聞他是個好將官。」又問其次者,西門慶道:「卑職還有妻兄吳鎧,見任本衙右所正千戶之職。昨日委管修義倉,例該升指揮,亦望公祖提拔,實卑職之沾恩惠也。」宋御史道:「既是令親,到明日類本之時,不但加升本等職級,我還保舉他見任管事。」西門慶連忙作揖謝了,因把荊都監並吳大舅履歷手本遞上。宋御史看了,即令書吏收執,分付:「到明日類本之時,呈行我看。」那吏典收下去了。西門慶又令左右悄悄遞了三兩銀子與他,不在話下。張夾摹盡人情。

正說話間,前廳鼓樂響,左右來報:「兩司老爺都到了。」慌的西門慶即出迎接,到廳上敘禮。這宋御史慢慢才走出花園角門。張夾「慢慢」二字,襯上文接太尉之恭處。眾官見禮畢數,觀看正中擺設大插卓一張,五老定勝方糖,高頂簇盤,甚是齊整,周圍卓席俱豐勝,心中大悅。都望西門慶謝道:「生受,容當奉補。」宋御史道:「分資誠為不足,四泉看我分上罷了,諸公不消奉補。」西門慶道:「豈有此理。」一面各分次序坐下,左右拿上茶來。眾官又一面差官邀去。

看看等到午後,只見一疋報馬來到說:「侯爺來了。」這裡兩邊鼓樂一齊響起,眾官都出大門迎接。宋御史只在二門裡相候。不一時,藍旗馬道過盡,侯巡撫穿大紅孔雀,戴貂鼠暖耳,渾金帶,坐四人大轎,直至門首下轎。眾官迎接進來。宋御史亦換了大紅金雲白豸暖耳,犀角帶,相讓而入。到於大廳上,敘畢禮數,各官廷參畢,然後是西門慶拜見。侯巡撫因前次擺酒請六黃太尉,認得西門慶。即令官吏拿雙紅「友生侯濛」單拜帖,遞與西門慶。西門慶雙手接了,分付家人捧上去。一面參拜畢,寬衣上坐。眾官兩旁僉坐,宋御史居主位。奉畢茶,階下動起樂來。宋御史遞酒簪花,捧上尺頭,隨即抬下卓席來,裝在盒內,差官吏送到公廳去了。然後上坐,獻湯飯,割獻花豬,俱不必細說。先是教坊吊隊舞,撮弄百戲,十分齊整。然後才是海鹽子弟上來磕頭,呈上關目揭帖。侯公分付搬演《裴晉公還帶記》。張夾又是《還帶記》,與請太尉一樣對照,作連環鈕扣章法也。唱了一折下來,又割錦纏羊。端的花簇錦攢,吹彈歌舞,簫韶盈耳,金貂滿座。繡眉亦富麗。有詩為證:

華堂非霧亦非煙,歌遏行雲酒滿筵。

不但紅娥垂玉珮,果然綠鬢插金蟬。

侯巡撫只坐到日西時分,酒過數巡,歌唱兩折下來,令左右拿五兩銀子,分賞廚役、茶酒、樂工、腳下人等,就穿衣起身。眾官俱送出大門,看著上轎而去。回來,宋御史與眾官謝了西門慶,亦告辭而歸。

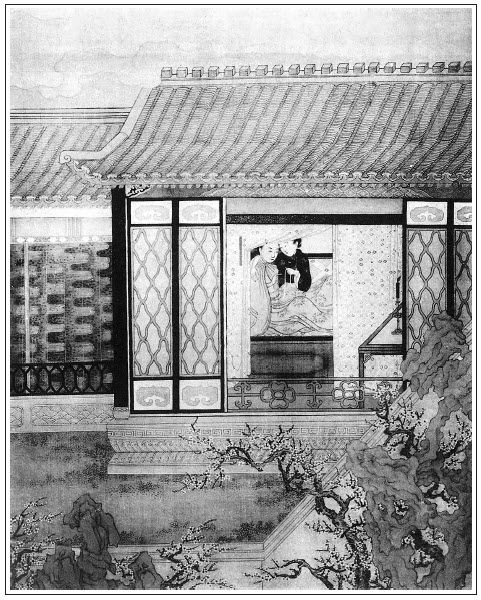

西門慶送了回來,打發樂工散了。因見天色尚早,分付把卓席休動。一面使小廝請吳大舅並溫秀才、應伯爵、傅夥計、甘夥計、賁第傳、陳敬濟來坐,聽唱。又拿下兩卓酒餚,打發子弟吃了。等的人來,教他唱《四節記(冬景)韓熙載夜宴陶學士》抬出梅花來,放在兩邊卓上,賞梅飲酒。張夾賞已去之梅也。春梅之消息,離家在邇矣。先是三夥計來旁坐下。不一時,溫秀才也過來了,吳大舅、吳二舅、應伯爵都來了。應伯爵與西門慶唱喏:「前日空過眾位嫂子,又多謝重禮。」西門慶笑罵道:「賊天殺的狗材,你打窗戶眼兒內偷瞧的你娘們好!」繡旁應出,趣甚。張夾前本為告訴月娘、春梅之事作寬轉局面,此處又是遮蓋筆墨處,不知又為告張二官說金蓮也。伯爵道:「你休聽人胡說,豈有此理。我想來也沒人。」繡眉無意中卻便供出。指王經道:「就是你這賊狗骨禿兒,乾淨來家就學舌。我到明日把你這小狗骨禿兒肉也咬了。」說畢,吃了茶。

吳大舅要到後邊,西門慶陪下來,向吳大舅如此這般說:「對宋大巡已替大舅說,他看了揭帖,交付書辦收了。我又與了書辦三兩銀子,連荊大人的都放在一處。他親口許下,到明日類本之時,自有意思。」吳大舅聽了,滿心歡喜,連忙與西門慶唱喏:「多累姐夫費心。」西門慶道:「我就說是我妻兄,他說既是令親,我已定見過分上。」於是同到房中,見了月娘。張夾正是要奉承處。月娘與他哥道萬福。大舅向大妗子說道:「你往家去罷了,家裡沒人,如何只顧不去了?」大妗子道:「三姑娘留下,教我過了初三日去哩。」吳大舅道:「既是姑娘留你,到初四日去便了。」說畢,來到前邊,同眾坐下飲酒。不一時,下邊戲子鑼鼓響動,搬演《韓熙載夜宴(郵亭佳遇)》。正在熱鬧處,忽見玳安來說:「喬親家爹那裡,使了喬通在下邊請爹說話。」西門慶隨即下席見喬通。喬通道:「爹說昨日空過親家。爹使我送那援納例銀子來,一封三十兩,另外又拿著五兩與吏房使用。」西門慶道:「我明日早封過與胡大尹,他就與了札付來。又與吏房銀子做甚麼?你還帶回去。」一面分付玳安拿酒飯點心,管待喬通,打發去了。

話休饒舌。當日唱了《郵亭》兩折,有一更時分,西門慶前邊人散了,看收了家火,就進入月娘房來。大妗子正坐的,見西門慶進來,連忙往那邊屋裡去了。張夾寫月娘連日步步用大妗子相伴,真是寫月娘險處。西門慶因向月娘說:「我今日替你哥如此這般對宋巡按說,他許下除加升一級,還教他見任管事,就是指揮僉事。我剛才已對你哥說了,他好不喜歡,只在年終就題本。」月娘便道:「沒的說,他一個窮衛家官兒,那裡有二三百銀子使?」張夾神奸如畫。全是權術,步步算到。西門慶道:「誰問他要一百文錢兒。我就對宋御史說是我妻兄,張夾全是奉承,總是安胎得濟處。他親口既許下,無有個不做分上的。」月娘道:「隨你與他幹,我不管你。」西門慶便問玉簫:「替你娘煎了藥,拿來我瞧著,打發你娘吃了罷。」張夾安胎得濟處。細思亦是燒香為得濟之本,月娘險矣哉!月娘道:「你去,休管他,等我臨睡自家吃。」

那西門慶才待往外走,被月娘又叫回來,問道:「你往那裡去?若是往前頭去,趁早兒不要去。他頭裡與我陪過不是了,只少你與他陪不是去哩。」繡眉金蓮之陪禮為此著也,偏不許去,大煞風景。張夾總是一味挾制。西門慶道:「我不往他屋裡去。」月娘道:「你不往他屋裡去,往誰屋裡去?那前頭媳婦子跟前也省可去。張夾然則一向明知矣,寫月娘無處不算到。惹的他昨日對著大妗子,好不拿話兒咂我,說我縱容著你要他,圖你喜歡哩。你又恁沒廉恥的。」西門慶道:「你理那小淫婦兒怎的!」繡旁罵處多露愛心。張夾解圍語。月娘道:「你只依我說,今日偏不要你往前邊去,也不要你在我這屋裡,你往下邊李嬌姐房裡睡去。隨你明日去不去,我就不管了。」西門慶見恁說,無法可處,張夾寫月娘挾制如畫,已將金蓮冷盡矣。只得往李嬌兒房裡歇了一夜。

到次日,臘月初一日,早往衙門中同何千戶發牌升廳畫卯,發放公文。一早辰才來家,又打點禮物豬酒,並三十兩銀子,差玳安往東平府送胡府尹去。胡府尹收下禮物,即時封過札付來。西門慶在家,請了陰陽徐先生,廳上擺設豬羊酒果,燒紙還願心畢,張夾細。打發徐先生去了。因見玳安到了,看了回帖,札付上面用著許多印信,填寫喬洪本府義官名目。張夾喬木為棺,西門死至。又寓富貴有限,墓木已如拱矣。一面使玳安送兩盒胙肉與喬大戶家,就請喬大戶來吃酒,與他札付瞧。又分送與吳大舅、溫秀才、應伯爵、謝希大並眾夥計,每人都是一盒,不在話下。一面又發帖兒,初三日請周守備、荊都監、張團練、劉、薛二內相、何千戶、范千戶、吳大舅、喬大戶、王三官兒,共十位客,叫一起雜耍樂工,四個唱的。

那日,孟玉樓攢了帳,遞與西門慶,就交代與金蓮管理,他不管了。張夾春光去矣,為之太息。因來問月娘道:「大娘,你昨日吃了藥兒,可好些?」月娘道:「怪不的人說怪浪肉,平白教人家漢子捏了捏手,今日好了。繡眉月娘亦有此妙想。張夾與金蓮一樣身份,丑絕。頭也不疼,心口也不發脹了。」玉樓笑道:「大娘,你原來只少他一捏兒。」連大妗子也笑了。西門慶拿了攢的帳來,又問月娘。月娘道:「該那個管,你交與那個就是了。來問我怎的,誰肯讓的誰?」繡眉想見西門慶百種虛心,月娘一番冷臉,如畫如睹。張夾未釋然金蓮語。這西門慶方打帳兌三十兩銀子,三十弔錢,交與金蓮管理,不在話下。

良久,喬大戶到了。西門慶陪他廳上坐的,如此這般拿胡府尹札付與他看。看見上寫義官喬洪名字:「援例上納白米三十石,以濟邊餉」,滿心歡喜,連忙向西門慶失恭致謝:「多累親家費心,容當叩謝。」繡眉應轉前番,一語作結。因叫喬通:「好生送到家去。」又說:「明日若親家見招,在下有此冠帶,就敢來陪。」張夾可知其不敢來,不敢不來之意。西門慶道:「初三日親家好歹早些下降。」一面喫茶畢,分付琴童,西廂書房裡放卓兒。「親家請那裡坐,還暖些。」同到書房,才坐下,只見應伯爵到了。斂了幾分人情,交與西門慶,說:「此是列位奉賀哥的分資。」西門慶接了,看頭一位就是吳道官,其次應伯爵、謝希大、祝實念、孫寡嘴、常峙節、白賚光、李智、黃四、杜三哥,張夾新添三位。共十分人情。張夾明將十兄弟一總,『熱結』文字一總。蓋頓住「熱」字,下文出脫溫秀才去,方是『熱結』一回已完。溫氣全無,冷事才動頭。但西門冷時,安得一親哥嫂相遇於縣門前也哉。西門慶道:「我這邊還有吳二舅、沈姨夫,門外任醫官、花大哥並三個夥計、溫葵軒,也有二十多人,就在初四日請罷。」一面令左右收進人情去,使琴童兒:「拿馬請你吳大舅來,陪你喬家親爹坐。」因問:「溫師父在家不在?」來安兒道:「溫師父不在家,望朋友去了。」張夾又點一點。不一時,吳大舅來到,連陳敬濟五人共坐,把酒來斟。卓上擺列許多下飯。飲酒中間,西門慶因向吳大舅說:「喬親家恭喜的事,今日已領下札付來了。容日我這裡備禮寫文軸,咱每從府中迎賀迎賀。」喬大戶道:「惶恐,甚大職役,敢起動列位親家費心。」忽有本縣衙差人送歷日來了,共二百五十本。西門慶拿回帖賞賜,打發來人去了。應伯爵道:「新歷日俺每不曾見哩。」西門慶把五十本拆開,與喬大戶、吳大舅、伯爵三人分開。伯爵看了看,開年改了重和元年,該閏正月。張夾記清,為西門死日點睛也。

不說當日席間猜枚行令。飲酒至晚,喬大戶先告家去。張夾是新得官景象。西門慶陪吳大舅、伯爵坐到起更時分方散。分付伴當:「早伺候備馬,邀你何老爹到我這裡起身,同往郊外送侯爺,留下四名排軍,與來安、春鴻兩個,跟大娘轎往夏家去。」說畢,就歸金蓮房中來。張夾直來,是連日放心不下者。那婦人未等他進房,就先摘了冠兒,亂挽烏雲,花容不整,朱粉懶施,渾衣兒歪在床上,張夾不知何故,看金蓮假處,卻使人偏恨月娘之假比金蓮更甚。房內燈兒也不點,靜悄悄的。西門請進來,便叫春梅。不應,只見金蓮睡在床上,叫著只不做聲。張夾婦人技量,人人皆然。獨恨月娘之勝於金蓮也。西門慶便坐在床上問道:「怪小油嘴,你怎的恁個腔兒?」也不答應。被西門慶用手拉起他來,說道:「你如何悻悻的?」那婦人便做出許多喬張致來,把臉扭著,止不住紛紛香腮上滾下淚來。張夾反襯月娘有得挾制處。那西門慶就是鐵石人,也把心腸軟了。繡旁自然。連忙一隻手摟著他脖子說:「怪油嘴,好好兒的,平白你兩個合甚麼氣?」那婦人半日方回說道:「誰和他合氣來?他平白尋起個不是,對著人罵我是攔漢精,趁漢精,繡眉罵得不差。張夾連日止見月娘話滿耳,忽然金蓮發聲,卻便是金蓮的話不是月娘的話,真是妙絕。趁了你來了。他是真材實料,正經夫妻。誰教你又到我這屋裡做甚麼!你守著他去就是了,省的我把攔著你。說你來家,只在我這房裡纏,早是肉身聽著,你這幾夜只在我這屋裡睡來?張夾不憤在此。白眉赤眼兒的嚼舌根。一件皮襖,也說我不問他,擅自就問漢子討了。我是使的奴才丫頭,莫不往你屋裡與你磕頭去?張夾映如意。為這小肉兒罵了那賊瞎淫婦,也說不管,偏有那些聲氣的。你是個男子漢,若是有主張,一拳柱定,那裡有這些閒言帳語。張夾然則如何柱定哉?怪不的俺每自輕自賤,常言道:『賤裡買來賤裡賣,容易得來容易捨。』趁將你家來,與你家做小老婆,不氣長。張夾直將茶房中一提。你看昨日,生怕氣了他,在屋裡守著的是誰?請太醫的是誰?在跟前攛撥侍奉的是誰?苦惱俺每這陰山背後,就死在這屋裡,也沒個人兒來揪問。張夾補連日情事。這個就是出那人的心來了!還教我含著眼淚兒,走到後邊與他賠不是。」繡眉責備件件都是,然又不得不然,丈夫處此,大費調停,欲娶妾者看樣。說著,那桃花臉上止不住又滾下珍珠兒,倒在西門慶懷裡,嗚嗚咽咽,哭的捽鼻涕彈眼淚。張夾金蓮一味軟圈,反襯月娘硬拿生制。西門慶一面摟抱著勸道:「罷麼,我的兒,我連日心中有事,你兩家各省一句兒就罷了。你教我說誰的是?繡旁果然大難。張夾是周旋月娘處語。昨日要來看你,他說我來與你賠不是,不放我來。我往李嬌兒房裡睡了一夜。雖然我和人睡,一片心只想著你。」婦人道:「罷麼,我也見出你那心來了。一味在我面上虛情假意,倒老還疼你那正經夫妻。他如今替你懷著孩子,俺每一根草兒,拿甚麼比他!」張夾金蓮亦自眼明。被西門慶摟過脖子來親了個嘴,道:「小油嘴,休要胡說。」只見秋菊拿進茶來。西門慶便道:「賊奴才,好乾淨兒,如何教他拿茶?」因問:「春梅怎的不見?」婦人道:「你還問春梅哩,他餓的還有一口游氣兒,那屋裡躺著不是。帶今日三四日沒吃點湯水兒了,一心只要尋死在那裡。說他大娘,對著人罵了他奴才,氣生氣死,整哭了三四日了。」這西門慶聽了,說道:「真個?」婦人道:「莫不我哄你不成,你瞧去不是!」

這西門慶慌過這邊屋裡,只見春梅容妝不整,雲髻歪斜,睡在炕上。西門慶叫道:「怪小油嘴,你怎的不起來?」叫著他,只不做聲,推睡。張夾又是一樣葫蘆。被西門慶雙關抱將起來。那春梅從酩子裡伸腰,一個鯉魚打挺,險些兒沒把西門慶掃了一交,張夾是其傲處,如見。早是抱的牢,有護炕倚住不倒。春梅道:「達達,放開了手。你又來理論俺每這奴才做甚麼?也玷辱了你這兩隻手。」繡眉娘兒一派,甚有傳授。西門慶道:「小油嘴兒,你大娘說了你兩句兒罷了,只顧使起性兒來了。說你這兩日沒吃飯?」春梅道:「吃飯不吃飯,你管他怎的!左右是奴才貨兒,死便隨他死了罷。張夾不憤「奴才」二字,直照後文。我做奴才,也沒幹壞了甚麼事,並沒教主子罵我一句兒,打我一下兒,做甚麼為這㒲遍街搗遍巷的賊瞎婦,教大娘這等罵我,嗔俺娘不管我,莫不為瞎淫婦打我五板兒?繡眉遷怒大奇,然婦人女子恆情如此。張夾各人有心中事在。等到明日,韓道國老婆不來便罷,若來,你看我指著他一頓好罵。原來送了這瞎淫婦來,就是個禍根。」張夾反恨所罵之人,妙絕。西門慶道:「就是送了他來,也是好意,張夾深寫為語。誰曉的為他合起氣來。」春梅道:「他若肯放和氣些,我好罵他?他小量人家!」西門慶道:「我來這裡,你還不倒鍾茶兒我吃?那奴才手不乾淨,我不吃他倒的茶。」春梅道:「死了王屠,連毛吃豬。我如今走也走不動在這裡,還教我倒甚麼茶?」西門慶道:「怪小油嘴兒,誰教你不吃些甚麼兒?」因說道:「咱每往那邊屋裡去。我也還沒吃飯哩,教秋菊後邊取菜兒,篩酒,烤果餡餅兒,炊鮮湯咱每吃。」於是不由分訴,拉著春梅手到婦人房內。分付秋菊:「拿盒子後邊取吃飯的菜兒去。」不一時,拿了一方盒菜蔬來。西門慶分付春梅:「把肉鮓拆上幾絲雞肉,加上酸筍韭菜,和成一大碗香噴噴餛飩湯來。」放下卓兒擺上,一面盛飯來。又烤了一盒果餡餅兒。西門慶和金蓮並肩而坐,春梅也在旁陪著同吃。三個你一杯,我一杯,吃到一更方睡。張夾內有許多話在。

到次日,西門慶起早,約會何千戶來到,吃了頭腦酒,起身同往郊外送侯巡撫去了。吳月娘先送禮往夏指揮家去,然後打扮,坐大轎,排軍喝道,來安、春鴻跟隨來吃酒,看他娘子兒,不在話下。

且說玳安、王經看家,將到晌午時分,只見縣前賣茶的王媽媽領著何九,來大門首尋問玳安:「老爹在家不在家?」玳安道:「何老人家、王奶奶張夾武二來算帳矣,故用兩人來,一鬧便散故也。接此一段,見此一鬧,是散場局面也。稀罕,今日那陣風兒吹你老人家來這裡走走?」王婆子道:「沒勾當怎好來踅門踅戶?今日不因老九,為他兄弟的事,要央煩你老爹,老身還不敢來。」玳安道:「老爺今日與侯爺送行去了,俺大娘也不在家。你老人家站站,等我進去對五娘說聲。」進入不多時出來,說道:「俺五娘請你老人家進去哩。」王婆道:「我敢進去?你引我引兒,只怕有狗。」那玳安引他進入花園金蓮房門首,掀開簾子,張夾又映簾子。王婆進去。見婦人家常戴著臥兔兒,張夾映冬日年底也。穿著一身錦段衣裳,搽抹的粉妝玉琢,張夾為毛青大袖衫兒一哭。正在炕上腳登著爐台兒坐的。進去不免下禮,張夾「不免」二字,妙絕。慌的婦人答禮,說道:「老王免了罷。」繡眉口角輕薄。張夾「免了罷」三字又妙。王婆本意免了,所以云「不免」。婦人不想其後曰「不免」,所以云『免了』。那婆子見畢禮,坐在炕邊頭。婦人便問:「怎的一向不見你?」王婆子道:「老身心中常想著娘子,只是不敢來親近。」問:「添了哥哥不曾?」張夾一語便入。婦人道:「有倒好了。小產過兩遍,張夾謊的妙。白不存。」問:「你兒子有了親事來?」張夾為下文作伏。王婆道:「還不曾與他尋。他跟客人淮上來家這一年多,家中積攢了些,買個驢兒,胡亂磨些面兒賣來度日。」因問:「老爹不在家了?」婦人道:「他今日往門外與撫按官送行去了,他大娘也不在家,有甚話說?」王婆道:「何老九有樁事,央及老身來對老爹說:他兄弟何十吃賊攀了,繡眉又應出何九。張夾西門慶獨無兄弟,是可歎也。見拿在提刑院老爹手裡問。攀他是窩主。本等與他無干,望乞老爹案下與他分豁分豁。賊若指攀,只不准他就是了。何十出來,到明日買禮來重謝老爹,有個說帖兒在此。」一面遞與婦人。婦人看了,說道:「你留下,等你老爹來家,我與他瞧。」婆子道:「老九在前邊伺候著哩,明日教他來討話罷。」

婦人一面叫秋菊看茶來,須臾,秋菊拿了一盞茶來,與王婆吃了。那婆子坐著,說道:「娘子,你這般受福勾了。」繡旁此語未免居功。張夾秋風語,又是上半句話。婦人道:「甚麼勾了,不惹氣便好,成日慪氣不了在這裡。」張夾是得意受辱語。婆子道:「我的奶奶,你飯來張口,水來濕手,這等插金戴銀,呼奴使婢,又惹甚麼氣?」婦人道:「常言說得好,三窩兩塊,大婦小妻,一個碗內兩張匙,不是湯著就抹著。如何沒些氣兒?」婆子道:「好奶奶,你比那個不聰明!趁著老爹這等好時月,你受用到那裡是那裡。」張夾此一句豈特喚醒金蓮。說道:「我明日使他來討話罷。」於是拜辭起身。婦人道:「老王,張夾二人稱謂間寫盡人情。你多坐回去不是?」那婆子道:「難為老九,只顧等我,不坐罷。改日再來看你。」婦人也不留他留兒,就放出他來了。張夾王婆此來,原為下文作引。到了門首,又叮嚀玳安。玳安道:「你老人家去,我知道,等俺爹來家我就稟。」何九道:「安哥,我明日早來討話罷。」於是和王婆一路去了。

至晚,西門慶來家。玳安便把此事稟知。張旁反是玳安稟。西門慶到金蓮房看了帖子,交付與答應的收著:「明日到衙門中稟我。」一面又令陳敬濟發初四日請人帖子。瞞著春梅,張夾寫春梅寵處。又使琴童兒送了一兩銀子並一盒點心到韓道國家,對著他說:「是與申二姐的,教他休惱。」那王六兒笑嘻嘻接了,說:「他不敢惱。多上覆爹娘,衝撞他春梅姑娘。」俱不在言表。張夾妙。

至晚,月娘來家,先拜見大妗子眾人,然後見西門慶,道了萬福,就告訴:「夏大人娘子見了我去,好不喜歡。今日也有許多親鄰堂客。原來夏大人有書來了,也有與你的書,明日送來與你。繡旁伏著老溫一案。也只在這初六、七起身,搬取家小上京。說了又說,好歹央賁四送他到京就回來。賁四的那孩子長兒,今日與我磕頭,好不出跳的好個身段兒。嗔道他旁邊捧著茶把眼只顧偷瞧我。我也忘了他,倒是夏大人娘子叫他改換的名字,叫做瑞雲,『過來與你西門奶奶磕頭』,他才放下茶托兒,與我磕了四個頭。我與了他兩枝金花兒。夏大人娘子好不喜歡,抬舉他,也不把他當房裡人,只做親兒女一般看他。」西門慶道:「還是這孩子有福,若是別人家手裡,怎麼容得,不罵奴才少椒末兒,又肯抬舉他!」繡眉慧心人面前,帶㧓話原說不得。張夾人各有心,寫絕。可知西門之待月娘全非真心,不過以其有胎耳。然則月娘安胎之奸,為何如哉?被月娘瞅了一眼,說道:「磣說嘴的貨,是我罵了你心愛的小姐兒了!」張夾寫月娘連日得意處。西門慶笑了,說道:「他借了賁四押家小去,我線鋪子教誰看?」月娘道:「關兩日也罷了。」西門慶道:「關兩日,阻了買賣,近年近節,綢絹絨線正快,如何關閉了鋪子?到明日再處。」說畢,月娘進裡間脫衣裳摘頭,走到那邊房內,和大妗子坐的。家中大小都來參見磕頭。

是日,西門慶在後邊雪娥房中歇了一夜,張夾雪娥房中一歇,而瓶兒死;再歇,而西門死矣。又是絕大章法。早往衙門中去了。只見何九走來問玳安討信,與了玳安一兩銀子。玳安道:「昨日爹來家,就替你說了。今日到衙門中,敢就開出你兄弟來了。你往衙門首伺候。」何九聽言,滿心歡喜,一直走到衙門前去了。西門慶到衙門中坐廳,提出強盜來,每人又是一夾,二十大板,把何十開出來,放了。張夾何十有兄,武大能無弟乎?已為金蓮一照。另拿了弘化寺一名和尚頂缺,說強盜曾在他寺內宿了一夜。繡眉近來刑獄,大抵如斯。

正是:

張公吃酒李公醉,桑樹上脫枝柳樹上報。

有詩為證:

宋朝氣運已將終,執掌提刑甚不公。

畢竟難逃天下眼,那堪激濁與揚清。

那日西門慶家中叫了四個唱的:吳銀兒、鄭愛月兒、洪四兒、齊香兒,日頭晌午就來了,都到月娘房內,與月娘、大妗子眾人磕頭。月娘擺茶與他們吃了。正彈著樂器,唱曲兒與眾人聽,忽見西門慶從衙門中來家,進房來。四個唱的都放了樂器,笑嘻嘻向前,與西門慶磕頭。坐下,月娘便問:「你怎的衙門中這咱才來?」西門慶告訴:「今日向理好幾樁事情。」因望著金蓮說:「昨日王媽媽來說何九那兄弟,今日我已開除來放了。那兩名強盜還攀扯他,教我每人打了二十,夾了一夾,拿了門外寺裡一個和尚頂缺,明日做文書送過東平府去。又是一起姦情事,張夾又為敬濟一描,見何九王婆雖來,不著敬濟,猶不能死也,一路接脈甚緊。是丈母養女婿的。那女婿不上二十多歲,名喚宋得,張夾蓋雲送得遠。言敬濟直送金蓮至永福寺內也。原與這家是養老不歸宗女婿。落後親丈母死了,娶了個後丈母周氏,不上一年,把丈人死了。這周氏年小,守不得,就與這女婿暗暗通姦,後因為責使女,被使女傳於兩鄰,才首告官。今日取了供招,都一日送過去了。這一到東平府,奸妻之母,系緦麻之親,兩個都是絞罪。」潘金蓮道:「要著我,把學舌的奴才打的爛糟糟的,問他個死罪也不多。你穿青衣抱黑柱,一句話就把主子弄了。」繡眉關著敬濟,便言之激烈乃爾。繡旁便伏秋菊案。張夾心事如見,即又描秋菊敗露。西門慶道:「也吃我把那奴才拶了幾拶子好的。為你這奴才,一時小節不完,喪了兩個人性命。」月娘道:「大不正則小不敬。母狗不掉尾,公狗不上身。大凡還是女人心邪,若是那正氣的,誰敢犯他!」繡眉月娘詞氣侃侃,足寒金蓮之膽。張夾又寫後文月娘逐金蓮伏線。四個唱的都笑道:「娘說的是。就是俺裡邊唱的,接了孤老的朋友還使不的,休說外頭人家。」張夾又找桂兒,特比金蓮也。說畢,擺飯與西門慶吃了。

忽聽前廳鼓樂響,荊都監來了。西門慶連忙冠帶出迎,接至廳上敘禮,分賓主坐下。茶罷,如此這般告說:「宋巡按收了說貼,已慨然許下,執事恭喜,必然在邇。」荊都監聽了,又下坐作揖致謝:「老翁費心,提攜之力,銘刻難忘。」西門慶又說起:「周老總兵,生也薦言一二,宋公必有主意。」談話間,忽然劉薛二公公到。鼓樂迎接進來,西門慶相讓入廳,敘禮。二內相皆穿青縲絨蟒衣,寶石絛環,正中間坐下。次後周守備到了,一處敘話。荊都監又向周守備說:「四泉厚情,昨日宋公在尊府擺酒,曾稱頌公之才猷。宋公已留神於中,高轉在即。」周守備亦欠身致謝不盡。落後張團練、何千戶、王三官、范千戶、吳大舅、喬大戶陸續都到了。喬大戶冠帶青衣,四個伴當跟隨,繡眉便有氣勢。進門見畢諸公,與西門慶拜了四拜。眾人問其恭喜之事,西門慶道:「捨親家在本府援例新受恩榮義官之職。」周守備道:「四泉令親,吾輩亦當奉賀。」張夾人情可歎。喬大戶道:「蒙列位老爹盛情,繡旁妙。豈敢動勞。」說畢,各分次序坐下。遍遞了一道茶,然後遞酒上坐。錦屏前玳筵羅列,畫堂內寶玩爭輝,階前動一派笙歌,席上堆滿盤異果。良久,遞酒安席畢,各歸席坐下。王三官再三不肯上來坐,西門慶道:「尋常罷了,張夾得意語。今日在捨,權借一日陪諸公上坐。」王三官必不得已,左邊垂首坐了。須臾,上罷湯飯,下邊教坊撮弄雜耍百戲上來。良久,才是四個唱的,拿著銀箏玉板,放嬌聲當筵彈唱。正是:

舞裙歌板逐時新,散盡黃金只此身。

寄與富兒休暴殄,儉如良藥可醫貧。張眉一詩與梳籠桂姐一字不差。妙處已載總批內矣。

當日劉內相坐首席,也賞了許多銀子。飲酒為歡,至一更時分方散。西門慶打發樂工賞錢出門。四個唱的都在月娘房內彈唱,月娘留下吳銀兒過夜,打發三個唱的去。臨去,見西門慶在廳上,拜見拜見。西門慶分付鄭愛月兒:「你明日就拉了李桂姐,兩個還來唱一日。」鄭愛月兒就知今日有王三官兒,不叫李桂姐來唱,繡眉乖。笑道:「爹,你兵馬司倒了牆--賊走了?」又問:「明日請誰吃酒?」西門慶道:「都是親朋。」鄭愛月兒道:「有應二那花子,我不來,我不要見那丑冤家怪物。」西門慶道:「明日沒有他。」愛月兒道:「沒有他才好。若有那怪攮刀子的,俺們不來。」張夾又與桂姐對針。說畢,磕了頭去了。西門慶看著收了傢伙,回到李瓶兒那邊,和如意兒睡了。張夾虛描一夜。一宿晚景題過。

次日,早往衙門送問那兩起人犯過東平府去。回來家中擺酒,張夾接連寫幾席,又與開宴時相對。請吳道官、吳二舅、花大舅、沈姨父、韓姨夫、任醫官、溫秀才、應伯爵,並會眾人李智、黃四、杜三哥張夾又一總會中人,所云結住『熱結』內一「熱」字。下寫「冷」字,再觀其用溫秀才去點睛可知。並家中三個夥計,十二張桌兒。席中止是李桂姐、吳銀兒、鄭愛月兒三個粉頭遞酒,李銘、吳惠、鄭奉三個小優兒彈唱。正遞酒中間,忽平安兒來報:「雲二叔新襲了職,來拜爹,送禮來。」張夾又結果月娘也。總之『撒潑』是散場大關鍵處,此後諸事,皆紛紛散場也。西門慶聽言,忙道:「有請。」只見雲理守穿著青紵絲補服員領,冠冕著,腰繫金帶,後面伴當抬著禮物,先遞上揭帖,與西門慶觀看。上寫:「新襲職山東清河右衛指揮同知門下生雲理守頓首百拜。謹具土儀:貂鼠十個,海魚一尾,蝦米一包,臘鵝四隻,臘鴨十隻,油低簾二架,少申芹敬。」西門慶即令左右收了,連忙致謝。雲理守道:「在下昨日才來家,今日特來拜老爹。」於是四雙八拜,說道:「蒙老爹莫大之恩,些少土儀,表意而已。」然後又與眾人敘禮拜見。西門慶見他居官,就待他不同,安他與吳二舅一桌坐了,連忙安鍾箸,下湯飯。腳下人俱打發攢盤酒肉。因問起發喪替職之事,這雲理守一一數言:「蒙兵部余爺憐先兄在鎮病亡,祖職不動,還與了個本衛見任僉書。」西門慶歡喜道:「恭喜恭喜,容日已定來賀。」當日眾人席上每位奉陪一杯,又令三個唱的奉酒,須臾把雲理守灌的醉了。那應伯爵在席上,如線兒提的一般,起來坐下,又與李桂姐、鄭月兒彼此互相戲罵不絕。當日酒筵笑聲,花攢錦簇,觥籌交錯,耍頑至二更時分方才席散。打發三個唱的去了,西門慶歸上房宿歇。

到次日起來遲,正在上房擺粥吃了,穿衣要拜雲理守。只見玳安來說:「賁四在前邊請爹說話。」西門慶就知為夏龍溪送家小之事,一面出來廳上。只見賁四向袖中取出夏指揮書來呈上,說道:「夏老爹要教小人送送家小往京裡去,小人稟問老爹去不去?」西門慶看了書中言語,無非是敘其闊別,謝其早晚看顧家小,又借賁四攜送家小之事,因說道:「他既央你,你怎的不去!」因問:「幾時起身?」賁四道:「今早他大官兒叫了小人去,分付初六日家小准起身。小人也得半月才回來。」說畢,把獅子街鋪內鑰匙交遞與西門慶。西門慶道:「你去,我教你吳二舅來,替你開兩日罷。」那賁四方才拜辭出門,往家中收拾行裝去了。西門慶就冠冕著出門,拜雲指揮去了。

那日大妗子家去,叫下轎子門首伺候。也是合當有事,月娘裝了兩盒子茶食點心下飯,送出門首上轎。只見畫童兒小廝躲在門房,大哭不止。那平安兒只顧扯他,那小廝越扯越哭起來。繡旁今日肯哭者誰?繡眉畫童較近時未冠,覺有操守。被月娘等聽見,送出大妗子去了,便問平安兒:「賊囚,你平白扯他怎的?惹的他恁怪哭。」平安道:「溫師父那邊叫他,他白不去,只是罵小的。」月娘道:「你教他好好去罷。」因問道:「小廝,你師父那邊叫,去就是了,怎的哭起來?」那畫童嚷平安道:「又不關你事,我不去罷了,你扯我怎的?」張夾妙,如畫。月娘道:「你因何不去?」那小廝又不言語。金蓮道:「這賊小囚兒,就是個肉佞賊。你大娘問你,怎的不言語?」被平安向前打了一個嘴巴,繡旁奇。那小廝越發大哭了。月娘道:「怪囚根子,你平白打他怎的?你好好教他說,怎的不去?」

正問著,只見玳安騎了馬進來。月娘問道:「你爹來了?」玳安道:「被雲二叔留住吃酒哩。使我送衣裳來了,要還氈巾去。」看見畫童兒哭,便問:「小大官兒,怎的號啕痛也是的?」平安道:「對過溫師父叫他不去,反哭罵起我來了。」玳安道:「我的哥哥,溫師父叫,你仔細,有名的溫屁股,他一日沒屁股也成不的。你每常怎麼挨他的,今日又躲起來了?」繡眉如今沒屁股過不得的甚多,安得盡以溫屁股名之也?月娘罵道:「怪囚根子,怎麼溫屁股?」玳安道:「娘只問他就是。」潘金蓮得不的風兒就是雨兒,繡旁留心此道。一面叫過畫童兒來,只顧問他:張夾活是金蓮。「小奴才,你實說他叫你做甚麼?你不說,看我教你大娘打你。」逼問那小廝急了,說道:「他只要哄著小的,把他那行貨子放在小的屁股裡,弄和脹脹的疼起來。我說你還不快拔出來,他又不肯拔,只顧來回動。且教小的拿出,跑過來,他又來叫小的。」月娘聽了便喝道:「怪賊小奴才兒,還不與我過一邊去!也有這六姐,只管審問他,說的磣死了。我不知道,還當是好話兒,側著耳朵兒聽他。這蠻子也是個不上蘆帚的行貨子,人家小廝與你使,卻背地幹這個營生。」張夾是月娘,不是金蓮。金蓮道:「大娘,那個上蘆帚的肯幹這營生?繡眉列位先生請看:小使且不可,況門生乎?伏侯林兒。張夾伏候林兒。冷鋪睡的花子才這般所為。」繡旁金蓮獨不記討紗裙時耶!張夾是金蓮,不是月娘。孟玉樓道:「這蠻子,他有老婆,怎生這等沒廉恥?」張夾是玉樓,不是金蓮。金蓮道:「他來了這一向,俺們就沒見他老婆怎生樣兒。」平安道:「娘每會勝也不看見他。他但往那邊去就鎖了門。住了這半年,我只見他會轎子往娘家去了一遭,沒到晚就來家了。往常幾時出個門兒來,只好晚夕門首倒榪子走走兒罷了。」金蓮道:「他那老婆也是個不長俊的行貨子,嫁了他,怕不的也沒見個天日兒,敢每日只在屋裡坐天牢哩。」說了回,月娘同眾人回後邊去了。

西門慶約莫日落時分來家,到上房坐下。月娘問道:「雲夥計留你坐來?」西門慶道:「他在家,見我去,旋放桌兒留我坐,打開一罈酒和我吃。如今衛中荊南崗升了,他就挨著掌印。明日連他和喬親家,就是兩分賀禮,眾同僚都說了,要與他掛軸子,少不得教溫葵軒做兩篇文章,買軸子寫。」月娘道:「還纏甚麼溫葵軒、鳥葵軒哩!平白安扎恁樣行貨子,沒廉恥,傳出去教人家知道,把丑來出盡了。」西門慶聽言,諕了一跳,繡眉不由他不吃驚。便問:「怎麼的?」月娘道:「你別要來問我,你問你家小廝去。」張夾此後寫月娘,總是不堪。西門慶道:「是那個小廝?」金蓮道:「情知是誰?畫童賊小奴才,俺去送大妗子去,他正在門首哭,如此這般,溫蠻子弄他來。」西門慶聽了,還有些不信,便道:「你叫那小奴才來,等我問他。」一面使玳安兒前邊把畫童兒叫到上房,跪下,西門慶要拿拶子拶他,繡旁何必。便道:「賊奴才,你實說,他叫你做甚麼?」畫童兒道:「他叫小的,要灌醉了小的,幹那小營生兒。繡眉外冠裳而內穿窬者,不止溫秀才一個。張夾西門與金蓮做者,大營生乎?今日小的害疼,躲出來了,不敢去。他只顧使平安叫,又打小的,教娘出來看見了。他常時問爹家中各娘房裡的事,小的不敢說。昨日爹家中擺酒,他又教唆小的偷銀器家火與他。又某日他望倪師父去,拿爹的書稿兒與倪師父瞧,倪師父又與夏老爺瞧。」張夾種種,總欲其去也。必寫其去者,蓋雲我此後全不寫其有溫氣也,況熱也乎!這西門慶不聽便罷,聽了便道:「畫虎畫皮難畫骨,知人知面不知心。我把他當個人看,誰知他人皮包狗骨東西,要他何用?」繡眉一個疑團到此結出,有意無意之中何等冷雋。一面喝令畫童起去,分付:「再不消過那邊去了。」那畫童磕了頭,起來往前邊去了。西門慶向月娘道:「怪道前日翟親家說我機事不密則害成,我想來沒人,原來是他把我的事透洩與人,我怎的曉得?這樣的狗骨禿東西,平白養在家做甚麼?」月娘道:「你和誰說?你家又沒孩子上學,平白招攬個人在家養活,只為寫禮帖兒,饒養活著他,還教他弄乾坤兒。」西門慶道:「不消說了,明日教他走道兒就是了。」一面叫將平安來,分付:「對過對他說,家老爹要房子堆貨,教溫師父轉尋房兒便了。等他來見我,你在門首,只回我不在家。」那平安兒應諾去了。

西門慶告月娘說:「今日賁四來辭我,初六日起身,與夏龍溪送家小往東京去。我想來,線鋪子沒人,倒好教二舅來替他開兩日兒。好不好?」月娘道:「好不好,隨你叫他去。我不管你,省的人又說照顧了我的兄弟。」張夾至此,猶以丑筆寫月娘,作者真是不顧月娘,極力寫丑之也。西門慶不聽,於是使棋童兒:「請你二舅來。」不一時,請吳二舅到,在前廳陪他吃酒坐的,把鑰匙交付與他:「明日同來昭早往獅子街開舖子去。」不在話下。

卻說溫秀才見畫童兒一夜不過來睡,心中省恐。到次日,平安走來說:「家老爹多上覆溫師父,早晚要這房子堆貨,教師父別尋房兒罷。」這溫秀才聽了,大驚失色,就知畫童兒有甚話說,穿了衣巾,要見西門慶說話。平安道:「俺爹往衙門中去了,還未來哩。」比及來,這溫秀才又衣巾過來伺候,具了一篇長柬,繡眉中有何說。遞與琴童兒。琴童又不敢接,說道:「俺爹才從衙門中回家,辛苦,後邊歇去了,俺每不敢稟。」這溫秀才就知疏遠他,一面走到倪秀才家商議,還搬移家小往舊處住去了。張夾此後,真是溫氣全無矣。

正是:

誰人汲得西江水,難洗今朝一面羞。

有詩為證:

靡不有初鮮克終,交情似水淡長濃。

自古人無千日好,果然花無摘下紅。

文回文禹門云:若以家規而論,妻妾口舌之爭,誰是誰非,而認錯賠情,總在庶而不在嫡,名分之所攸關也。若以家法而論,賓客往來之際,或留或去,當稟命奉令,事在主而不在奴,權柄有所統屬也。月娘之含嗔,金蓮之潑醋,釁起於床笫間也。但金蓮之霸佔,未必無因,而月娘之牢騷,卻非為己。平心而論,月娘理直於金蓮。西門慶一生混帳,此次尚不糊塗。乃有糊塗甚於西門慶者,不知其是何心腸也。事起自玉樓者,仍收之於玉樓,此文法細膩處。然而月娘與金蓮此恨愈結而愈深,可離而不可合矣。大抵皆金蓮之所自取,於月娘何尤哉!批者何至痛惡月娘,而竟與金蓮一鼻孔出氣,豈真春梅之化身歟?

春梅者,一傲性無理之婢子耳。當日曾在月娘手下,此刻伺侯金蓮,雖西門慶收用,並未正名,亦不過迎春、玉簫等耳,尚不能與雪娥平列也。其詈申大姐而逐之也,究竟是狗仗人勢,目無主人,家法安在?豈以其美麗而置之耶?抑防其日後得意而聽之耶?使月娘不問,玉樓又暗笑曰:大姐姐也不管管。月娘追究,亦金蓮之罵得是,西門慶之罵得好。二人之語,有以激之,然仍無損於春梅之一毫,奴才二字遂結不解之仇。三日不吃飯,此真奴才矣。批者竟以為月娘之大不該,以至日後不可見面。呵呵!此其人不可與言家規,亦不可與言家法者也。

按:「批者何至痛惡月娘」,系指竹坡夾批:「寫月娘,真是鄉村老嫗,丑絕不堪,反不如妖淫之瓶兒,尚有三分文氣也。」「不知何故看出金蓮假處,卻使人僻恨月娘之假比金蓮更甚。」「婦人伎倆,人人皆然,獨恨月娘之勝於金蓮也。」