張回文字至五十回已一半矣。看他於四十九回內,即安一梵僧施藥,蓋為死瓶兒、西門之根。而必於諸人中先死二人者,見瓶之罄矣,凡百骸四肢,其能免乎?故前五十回,漸漸熱出來;此後五十四,又漸漸冷將去,而於上四十九回插入,卻於此回特為玳安一描生面,特特為一百回對照也。不然作得有此閒筆,為玳安敘家常乎?

此回特寫王六兒與瓶兒試藥起,蓋為瓶兒伏病死之由,亦為西門伏死於王六兒之由也。恐再著金蓮,一回中難寫,故接手又寫下一回品玉之金蓮也。文字用意之處,井井如此。而人不看,奈何奈何!

瓶兒之死,伏於試藥,不知官哥之死,亦伏於此。看其特特將博浪鼓一點,而後文暑物之哭,遙遙相照矣。夫博浪鼓一戲物耳,一見而官哥生矣,再現而官哥不保矣。至睹物之哭,乃一點前數回之金針結穴耳。其細密如此。

此回入一薛姑子,見萬奔中有雪來說法,其凋零之象不言可知。故此回又借薛姑子全收拾杏梅等一切春色,而薛姑子特於梵僧相對也。信乎!此回文字乃作者欲收拾以上筆墨,作下五十回結果之計也。上五十回是因,下五十回是果。

上文特起:—苗員外之因,何也?蓋以前西門諸惡皆是貪色,而財字上的惡尚未十分。惟有苗青一事,則貪財之惡,與毒武大、死子虛等矣。而來保、韓道國自苗青處來,拐財同去,真是一線不差。天理不爽如此!

篇末又為孝哥作引。寫得如此行徑,月娘之丑之惡,已盡情不堪矣。

詞曰:

欲掩香幃論繾綣,先斂雙蛾愁夜短。催促少年郎,先去睡,鴛衾圖暖。須臾整頓蝶蜂情,脫羅裳、恣情無限。留著帳前燈,時時看伊嬌面。

──右調《菊花心》

話說那日李嬌兒上壽,觀音庵王姑子請了蓮花庵薛姑子來,又帶了他兩個徒弟妙鳳、妙趣。張夾二名合觀,一笑。再加一薛姑父。夫遇妙趣之縫安得不洩。洩入趣縫安能不妙乎!月娘知道他是個有道行的姑子,連忙出來迎接。見他戴著清淨僧帽,披著茶褐袈裟,剃的青旋旋頭兒,生得魁肥胖大,沼口豚腮。張夾活畫。進來與月娘眾人合掌問訊,慌的月娘眾人連忙行禮。見他鋪眉苫眼,拿班做勢,口裡咬文嚼字,張夾活畫。一口一聲只稱呼他「薛爺」。他便叫月娘是「在家菩薩」,或稱「官人娘子」。月娘甚是敬重他。那日大妗子、楊姑娘都在這裡,月娘擺茶與他吃,菜蔬點心擺了一大桌子,比尋常分外不同。兩個小姑子妙趣、妙鳳才十四五歲,生的甚是清俊,就在他旁邊桌頭吃東西。吃了茶,都在上房內坐的。聽著他講道說話。只見書僮兒前邊收下家活來,月娘便問道:「前邊那吃酒肉的和尚去了?」書僮道:「剛才起身,爹送出他去了。」吳大妗子因問:「是那裡請來的僧人?」月娘道:「是他爹今日與蔡御史送行,門外寺裡帶來的一個和尚,酒肉都吃的。他求甚麼藥方,與他銀子也不要,錢也不受,誰知他幹的甚麼營生!」那薛姑子聽見,便說道:「茹葷、飲酒這兩件事也難斷。倒是俺這比丘尼還有些戒行,他漢僧們那裡管!《大藏經》上不說的,如你吃他一口,到轉世過來須還他一口。」吳大妗子聽了,道:「像俺們終日吃肉,卻不知轉世有多少罪業!」薛姑子道:「似老菩薩,都是前生修來的福,張夾活畫。享榮華,受富貴。譬如五穀,你春天不種下,到那有秋之時,怎望收成?」這裡說話不題。

且說西門慶送了胡僧進來,只見玳安悄悄說道:「頭裡韓大嬸使了他兄弟來請爹,說今日是他生日,請爹好歹過去坐坐。」西門慶得了胡僧藥,心裡正要去和婦人試驗,不想來請,正中下懷,即吩咐玳安備馬,使琴童先送一罈酒去。於是逕走到金蓮房裡張旁伏。取了淫器包兒,便衣小帽,帶著眼紗,玳安跟隨,逕往王六兒家來。下馬到裡面,就吩咐:「留琴童兒伺候,玳安回了馬家去。等家裡問,就說我在獅子街房子裡算帳哩。」玳安應諾,騎馬回家去了。王六兒出來與西門慶磕了頭,在旁邊陪坐,說道:「無事,請爹過來散心坐坐。又多謝爹送酒來。」西門慶道:「我忘了你生日。今日往門外送行去,才來家。」因向袖中取出一根簪兒,遞與他道:「今日與你上壽。」張眉乃偷的李瓶兒之物也。婦人接過來觀看,卻是一對金壽字簪兒,說道:「到好樣兒。」連忙道了萬福。西門慶又遞與他五錢銀子,吩咐:「你稱五分,交小廝有南燒酒買一瓶來我吃。」王六兒笑道:「爹老人家別的酒吃厭了,想起來又要吃南燒酒了。」連忙稱了五分銀子,使琴童兒拿瓶買去。一面替西門慶脫了衣裳,請入房裡坐的。親自頓好茶與西門慶吃,又放小桌兒看牌耍子。看了一回,才收拾吃酒不題。

單表玳安張夾一百回以玳安結。此回不得不為玳安一寫也。回馬到家,因跟和尚走的乏困了,一覺直睡到掌燈時便才醒了。揉揉眼兒,見天晚了,走到後邊要燈籠接爹去,只顧立著。月娘因問他:「頭裡你爹打發和尚去了,也不進來換衣裳,三不知就去了。端的在誰家吃酒?」玳安道:「爹沒往人家去,在獅子街房裡算帳哩。」月娘道:「算帳?沒的算恁一日!」玳安道:「算了帳,爹自家吃酒哩。」張夾白的妙。月娘道:「又沒人陪他,莫不平白的自家吃酒?眼見的就是兩樣話。頭裡韓道國的小廝來尋你做甚麼?」玳安道:「他來問韓大叔幾時來。」月娘罵道:「賊囚根子,你又不知弄甚麼鬼!」玳安不敢多言。月娘交小玉拿了燈籠與他,吩咐:「你說家中你二娘等著上壽哩。」

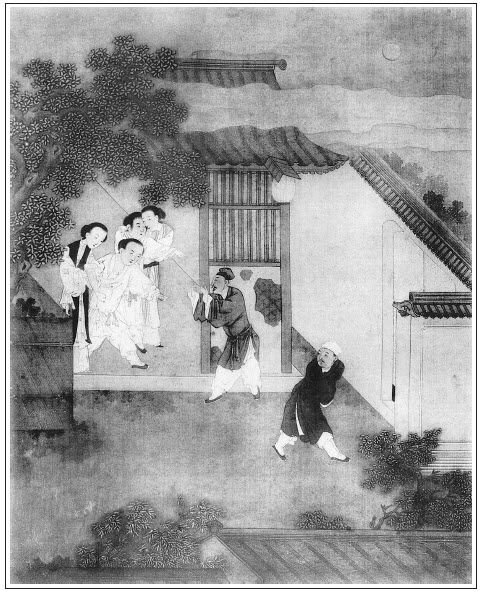

玳安應諾,走到前邊鋪子裡,只見書僮兒和傅夥計坐著,水櫃上放著一瓶酒、幾個碗碟、一盤牛肚子,平安兒從外拿了兩瓶鮓來,正飲酒。玳安看見,把燈籠掠下,說道:「好呀!我趕著了。」因向書僮兒戲道:「好淫婦,我那裡沒尋你,你原來躲在這裡吃酒兒。」書僮道:「你尋我做甚麼?想是要與我做半日孫子兒!」玳安罵道:「秫秫小廝,你也回嘴!我尋你,要㒲你的屁股。」張夾總是極力寫一浪蝶。於是走向前按在椅子上就親嘴。那書僮用手推開,說道:「怪行貨子,我不好罵出來的。把人牙花都磕破了,帽子都抓落了人的。」傅夥計見他帽子在地下,說道:「新一盞燈帽兒。」交平安兒:「你替他拾起來,只怕躧了。」被書僮拿過,往炕上只一摔,把臉通紅了。玳安道:「好淫婦,我逗你逗兒,你就惱了?」不由分說,掀起腿把他按在炕上,盡力往他口裡吐了一口唾沫,把酒推翻了,流在水櫃上。傅夥計恐怕濕了帳簿,張夾畫。連忙取手巾來抹了,說道:「管情住回兩個頑惱了。」玳安道:「好淫婦,你今日討了誰口裡話,這等扭手扭腳?」書僮把頭髮都揉亂了,說道:「耍便耍,笑便笑,臢剌剌的㞞水子吐了人恁一口!」玳安道:「賊村秫秫,你今日才吃㞞?你從前已後把㞞不知吃了多少!」平安篩了一甌子酒遞與玳安,說道:「你快吃了接爹去罷,有話回來和他說。」張夾映前報仇,帶三分怕事意。玳安道:「等我接了爹回來,和他答話。我不把秫秫小廝不擺佈的見神見鬼的,他也不怕。我使一些唾沫也不是人養的,我只一味干粘。」張夾浪蝶至此,亦春意爛漫矣。於是吃了酒,門班房內叫了個小伴當拿著燈籠,他便騎著馬,到了王六兒家。叫開門,問琴童兒:「爹在那裡?」琴童道:「爹在屋裡睡哩。」於是關上門,兩個走到後邊廚下。老馮便道:「安官兒,你韓大嬸只顧等你不見來,替你留下分兒了。」就向廚櫃裡拿了一盤驢肉、一碟臘燒雞、兩碗壽麵、一素子酒。張旁上文餘波。玳安吃了一回,又讓琴童道:「你過來,這酒我吃不了,咱兩個噤了罷。」琴童道:「留與你的,你自吃罷。」玳安道:「我剛才吃了甌子來了。」於是二人吃畢,玳安便叫道:「馮奶奶,我有句話兒說,你休惱我。想著你老人家在六娘那裡,替俺六娘當家,張旁將瓶兒與王六兒一照,為此日同試藥作映。如今在韓大嬸這裡,又與韓大嬸當家。繡眉「當家」二字,措辭甚雅。到家看我對六娘說也不說!」張夾又是一番描寫。那老馮便向他身上拍了一下,說道:「怪倒路死猴兒!休要是言不是語到家裡說出來,就交他惱我一生,我也不敢見他去。」

這裡玳安兒和老馮說話,不想琴童走到臥房窗子底下,悄悄聽覷。原來西門慶用燒酒把胡僧藥吃了一粒下去,脫了衣裳,坐在床沿上。打開淫器包兒,先把銀托束其根下,龜頭上使了硫黃圈子,又把胡僧與他的粉紅膏子藥兒,盛在個小銀盒兒內,捏了有一厘半兒,安放在馬眼內。登時藥性發作,那話暴怒起來,露稜跳腦,凹眼圓睜,橫筋皆見,色若紫肝,約有六七寸長,比尋常分外粗大。西門慶心中暗喜:果然此藥有些意思。婦人脫得光赤條條,坐在他懷裡,一面用手籠揝。說道:「怪道你要燒酒吃,原來幹這營生!」因問:「你是那裡討來的藥?」西門慶把胡僧與他的藥告訴一遍。先令婦人仰臥床上,背靠雙枕,手拿那話往裡放。龜頭昂大,濡研半晌,方才進入些須。婦人淫津流溢,少頃滑落,已而僅沒龜稜。西門慶酒興發作,淺抽深送,覺翕翕然暢美不可言。婦人則淫心如醉,酥癱於枕上,口內呻吟不止。口口聲聲只叫:「大𩫻𩫵達達,淫婦今日可死也!」張夾淫態,是六兒,非金蓮。又道:「我央及你,好歹留些功夫在後邊耍耍。」繡眉一人而兼南北之趣,六兒不怕閒童妒殺耶!西門慶於是把老婆倒蹶在床上,那話頂入戶中,扶其股而極力𢵞磞,𢵞磞的連聲響亮。老婆道:「達達,你好生𢵞打著淫婦,休要住了。再不,你自家拿過燈來照著頑耍。」西門慶於是移燈近前,令婦人在下直舒雙足,他便騎在上面,兜其股蹲踞而提之;張夾活畫出來。老婆在下一手揉著花心,扳其股而就之,顫聲不已。西門慶因對老婆說:「等你家的來,我打發他和來保、崔本揚州支鹽去。支出鹽來賣了,就交他往湖州織了絲綢來,好不好?」張夾與六兒交合時必講買賣,見六兒原利財而為此,西門亦止以財動之也。老婆道:「好達達,隨你交他那裡,只顧去,留著王八在家裡做甚麼?」因問:「鋪子卻交誰管?」西門慶道:「我交賁四且替他賣著。」王六兒道:「也罷,且交賁四看著罷。」這裡二人行房,不想都被琴童兒窗外聽了。玳安從後邊來,見他聽覷,向身上拍了一下,說道:「平白聽他怎的?趁他未起來,咱們去來。」琴童跟他到外邊。

玳安道:「這後面小胡同子裡,新來了兩個小丫頭子。我頭裡騎馬打這裡過,看見在魯長腿屋裡。一個叫金兒,一個叫賽兒,都不上十七八歲。交小伴當在這裡看著,咱們混一回子去。」一面吩咐小伴當:「你在此聽著門,俺們淨淨手去。等裡邊尋,你往小胡同口兒上來叫俺們。」吩咐了,兩個月亮地裡走到小巷內。原來這條巷喚做蝴蝶巷,張夾巷名分明點出。裡邊有十數家,都是開坊子吃衣飯的。玳安已有酒了,叫門叫了半日才開。原來王八正和虔婆魯長腿在燈下拿黃桿大等子稱銀子,見兩個凶神也似撞進來,連忙把裡間屋裡燈一口悄滅。王八認的玳安是提刑所西門老爹家管家,便讓坐。玳安道:「叫出他姐兒兩個,唱個曲兒俺們聽就去。」王八道:「管家,你來的遲了一步兒,兩個剛才都有人了。」玳安不由分說,兩步就撞進裡面。只見燈也不點,月影中,張夾無燈偏有月,妙絕。看見炕上有兩個戴白氈帽的酒太公──一個炕上睡下,那一個才脫裹腳,便問道:「是甚麼人進屋裡來?」玳安道:「我㒲你娘的眼!」颼的只一拳去,打的那酒保叫聲:「阿樂!」裹腳襪子也穿不上,往外飛跑。那一個在炕上爬起來,一步一跌也走了。玳安叫掌起燈來,罵道:「賊野蠻流民,他倒問我是那裡人!剛才把毛搞淨了他的才好,平白放他去了。好不好拿到衙門裡去,交他且試試新夾棍著!」張夾衙門亦為玳安諕人之地,可歎。魯長腿向前掌上燈,拜了又拜,說:「二位管家哥哥息怒,他外京人不知道,休要和他一般見識。」因令:「金兒、賽兒出來,唱與二位叔叔聽。」只見兩個都是一窩絲盤髻,穿著洗白衫兒,紅綠羅裙兒,向前道:「今日不知叔叔來,夜晚了,張夾二字自金蓮來後,至今不聞。沒曾做得準備。」一面放了四碟乾菜,其餘幾碟都是鴨蛋、蝦米、熟鮓、鹹魚、豬頭肉、干板腸兒之類。繡旁美饌。玳安便摟著賽兒,張夾玳安可謂賽蝴蝶。琴童便擁著金兒。玳安看見賽兒帶著銀紅紗香袋兒,就拿袖中汗巾兒,兩個換了。少頃篩酒上來,賽兒拿鍾兒斟酒,遞與玳安。先是金兒取過琵琶來,奉酒與琴童,唱個《山坡羊》道:

煙花寨,委實的難過。白不得清涼到坐。逐日家迎賓待客,一家兒吃穿全靠著奴身一個。到晚來印子房錢逼的是我。老虔婆他不管我死活。在門前站到那更深兒夜晚,到晚來有那個問聲我那飽餓?煙花寨再住上五載三年來,奴活命的少來死命的多。不由人眼淚如梭。有鐵樹上開花,那是我收圓結果。

金兒唱畢,賽兒又斟一杯酒遞與玳安兒,接過琵琶來才待要唱,張夾妙,再唱便嚼蠟矣。忽見小伴當來叫,二人連忙起身。玳安向賽兒說:「俺們改日再來望你。」說畢出門,來到王六兒家。西門慶才起來,老婆陪著吃酒哩。兩個進入廚房內,問老馮:「爹尋我每來?」老馮道:「你爹沒尋,只問馬來了,我回說來了。再沒言語。」兩個坐在廚下問老馮要茶吃,每人喝了一甌子茶,交小伴當點上燈籠牽出馬去。西門慶臨起身,老婆道:「爹,好暖酒兒,你再吃上一鍾兒。你到家莫不又吃酒?」西門慶道:「到家不吃了。」於是拿起酒來又吃了一鐘。老婆便道:「你這一去,幾時來走走?」西門慶道:「等打發了他每起身,我才來哩。」說畢,丫頭點茶來漱了口。王六兒送到門首,西門慶方上馬歸家。

卻表金蓮同眾人在月娘房內,聽薛姑子徒弟──兩個小姑子唱佛曲兒。忽想起頭裡月娘罵玳安:「說兩樣話,……不知弄的甚麼鬼!」因回房向床上摸那淫器包兒,又沒了。張夾現淫婦身說法者。叫春梅問,春梅說:「頭裡爹進屋裡來,向床背閣抽屜內翻了一回去了。誰知道那包子放在那裡。」金蓮道:「他多咱進來,我怎就不知道?」春梅道:「娘正往後邊瞧薛姑子去了。爹戴著小帽兒進屋裡來,我問著,他又不言語。」金蓮道:「一定拿了這行貨,往院中那淫婦家去了。等他來家,我好生問他!」因又往後邊去了。不想西門慶來家,見夜深,也沒往後邊去,琴童打著燈籠,送到花園角門首,就往李瓶兒屋裡去了。琴童兒把燈一交送到後邊,小玉收了。月娘看見,便問道:「你爹來了?」琴童道:「爹來了,往前邊六娘房裡去了。」月娘道:「你看是有個槽道的?這裡人等著,就不進來了。」李瓶兒慌的走到前邊,對面門慶說道:「他二娘在後邊等著你上壽,你怎的平白進我這屋裡來了?」西門慶笑道:「我醉了,明日罷。」李瓶兒道:「就是你醉了,到後邊也接個鐘兒。你不去,惹他二娘不惱麼!」一力攛掇西門慶進後邊來。李嬌兒遞了酒,月娘問道:「你今日獨自一個,在那邊房子裡坐到這早晚?」西門慶道:「我和應二哥吃酒來。」月娘道,「可又來。我說沒個人兒,自家怎麼吃!」說過就罷了。

西門慶坐不移時,提起腳兒還踅到李瓶兒房裡來。原來是王六兒那裡,因吃了胡僧藥,被藥性把住了,張旁瓶兒與王六兒起手,金蓮與王六兒結末,而西門死矣。前後又遙遙相照。與老婆弄聳了一日,恰好沒曾丟身子。那話越發堅硬,形如鐵杵。張夾加倍寫來,使金蓮後死西門時不謬。進房交迎春脫了衣裳,就要和李瓶兒睡。李瓶兒只說他不來,和官哥在床上已睡下了。回過頭來見是他,便道:「你在後邊睡罷了,又來做甚麼?孩子才睡的甜甜兒的。我這裡不奈煩,又身上來了,不方便。你往別人屋裡睡去不是,只來這裡纏!」被西門慶摟過脖子來就親了個嘴,說道:「這奴才,你達心裡要和你睡睡兒。」因把那話露出來與李瓶兒瞧,張夾吃春藥者,第一以此一瞧為樂。諕的李瓶兒要不的。說道:「耶樂!你怎麼弄的他這等大?」西門慶笑著告他說吃了胡僧藥一節:「你若不和我睡,我就急死了。」李瓶兒道:「可怎麼樣的?身上才來了兩日,還沒去,亦發等去了,我和你睡罷。你今日且往他五娘屋裡歇一夜兒,也是一般。」西門慶道:「我今日不知怎的,一心只要和你睡。我如今拉個雞兒央及你央及兒,再不你交丫頭掇些水來洗洗,和我睡睡也罷。」張夾西門死瓶兒在此。李瓶兒道:「我到好笑起來──你今日那裡吃的恁醉醉兒的,來家歪斯纏我?就是洗了也不乾淨。一個老婆的月經沾污在男子漢身上臢剌剌的,也晦氣。我到明日死了,你也只尋我?」張夾又是一番卜龜。於是吃逼勒不過,交迎春掇了水,下來澡牝乾淨,方上床與西門慶交會。可霎作怪,李瓶兒慢慢拍哄的官哥兒睡下,只剛爬過這頭來,那孩子就醒了。一連醒了三次。李瓶兒交迎春拿博浪鼓兒哄著他,抱與奶子那邊屋裡去了,張夾又點睹物之哭。這裡二人方才自在頑耍。西門慶坐在帳子裡,李瓶兒便馬爬在他身上,西門慶倒插那話入牝中。已而燈下窺見他雪白的屁股兒,用手抱著,且細觀其出入。那話已被吞進小截,興不可遏。李瓶兒怕帶出血來,繡眉病根。不住取巾帕抹之。西門慶抽拽了一個時辰,兩手抱定他屁股,只顧揉搓,那話盡入至根,不容毛髮,臍下毳毛皆刺其股,覺翕翕然暢美不可言。瓶兒道:「達達,慢著些,頂的奴裡邊好不疼!」西門慶道:「你既害疼,我丟了罷。」於是向桌上取過冷茶來呷了一口,登時精來,一洩如注。

正是:

四體無非暢美,一團都是陽春。

西門慶方知胡僧有如此之妙藥。睡下時已三更天氣。

且說潘金蓮見西門慶在李瓶兒屋裡歇了,只道他偷去淫器包兒和他頑耍,更不體察外邊勾當。張旁上文兩番點金蓮以此。是夜暗咬銀牙,關門睡了。張夾金蓮自有金蓮之心事。月娘和薛姑子、王姑子在上房宿睡。王姑子把整治的頭男衣胞並薛姑子的藥,悄悄遞與月娘。薛姑子叫月娘:「揀個壬子日,用酒吃下,晚夕與官人同床一次,就是胎氣。不可交一人知道。」月娘連忙將藥收了,拜謝了兩個姑子。張夾月娘又有月娘之事之心,可歎可畏。又向王姑子道:「我正月裡好不等著,你就不來了。」王姑子道:「你老人家倒說的好,這件物兒好不難尋!虧了薛師父。──也是個人家媳婦兒養頭次娃兒,可可薛爺在那裡,悄悄與了個熟老娘三錢銀子,才得了。繡眉出家人如此作福的,真難得,雖然,然乎否?替你老人家熬礬水打磨乾淨,兩盒鴛鴦新瓦,泡煉如法,用重羅篩過,攪在符藥一處才拿來了。」月娘道:「只是多累薛爺和王師父。」於是每人拿出二兩銀子來相謝。說道:「明日若坐了胎氣,還與薛爺一疋黃褐緞子做袈裟穿。」那薛姑子合掌道了問訊:「多承菩薩好心!」常言:十日賣一擔針賣不得,一日賣三擔甲倒賣了。正是:

若教此輩成佛道,天下僧尼似水流。

文回文禹門云:西門慶招來和尚,吳月娘請到尼姑,一倡一隨,是夫是婦,西門慶偷民妻,玳安等鬧娼婦,上行下效,是主是奴。合而言之,可像正經人家?成個什麼世界?分而論之,西門慶只是荒淫,吳月娘尚知慮後,西門慶愈驕愈縱,玳安兒越學越非。此等人家,何能興旺!此等人物,何得久長!然此三人,西門不久身亡,月娘轉獲壽考,玳安亦遂成人。正謂月娘不是淫人,玳安尚非惡僕。作者決無偏袒,閱者何必吹毛。彼深惡月娘者,或有傷於其正室,亦未可知也。

即以此回試藥而論,月娘為正配,上回留宿,月娘吞符,西門並未服藥,此胎之所以能成,並以尊月娘身份也。淫婦等次,自有權衡,先王六兒,次李瓶兒,次潘金蓮,次孟玉樓,次李桂兒,春梅則在暗中。獨王六兒與潘六兒描寫淋漓盡致,此二人所以為西門慶大敵也。王六兒尚有其夫,潘六兒已收其婿,淫人之淫,一至此乎?西門慶蓋有所授之矣,彼淫婦亦何足言哉!

按:「作者決無偏袒,閱者何必吹毛。」系指張竹坡原評:「偏來又為孝哥作引,寫得如此行徑,月娘之丑之惡,已盡情不堪矣。」