張回夫西門前得玉樓、瓶兒之財,雖為得財,卻是色中之財。必用李智、黃四來一番描寫動頭,後又接入生涯,方是真正財來。故用伯爵,一如「十分光」中之王婆也。看其後一回,叫李、黃二人買禮作為,便知彷彿。

金蓮於藏壺、聯煙時受辱,西門怒罵,毫無一和緩,此回相爭,此上數回,語多而辭緩,又是一樣閒鬧。蓋上文心急口急,不暇譯語,故不顧觸西門之怒。此回雖是相爭,卻一味以勢利言之。西門之所以驕人者,在此,故不覺聽其言而笑也。描金蓮正所以描西門,又不可不知。

必寫喬五太大者,見西門以市井小人,一朝得志,便與大戶聯煙,猶心不足。不知彼皆皇親國戚,視伊何啻鳩鷯之在蒿菜也。小人不知份量,十有八九。

寫桂姐、銀兒俱認干女,蓋罵世人認假子者,為淫娼狗妓之流也。

看他一連寫吳大妗子家一席女宴,接寫請眾官娘子一席女宴,又接寫會親一席女宴。重重疊疊,毫不犯手,直是史公復生。

才生子便失壺,才結姻便失金,西門乃以為腳硬,私心起而禍福迷。此所以前知必貴至誠也。

官哥生而加官,長姐媳而進財。以合看失壺、失金二事,又是禍福吉凶相為倚伏,不知又是絕妙章法。

篇末又將敬濟等各人心事結果,於酒令中一描,不知是忙中閒筆,又是閒中忙筆也。妙甚!

李三而黃卻四矣,春光已不知歸於何處。還金,言雖有黃金,亦難買此春光。失金,又言失卻黃金,猶自可之俗語也。

詞曰:

情懷增悵望,新歡易失,往事難猜。問籬邊黃菊,知為誰開?謾道愁須滯酒,酒未醒、愁已先回。憑欄久,金波漸轉,白露點蒼苔。

──右調《滿庭芳後》

話說西門慶歸家,已有三更時分,吳月娘還未睡,正和吳大妗子眾人說話,李瓶兒還伺候著與他遞酒。大妗子見西門慶來家,就過那邊去了。月娘見他有酒了,打發他脫了衣裳。只教李瓶兒與他磕了頭,同坐下,問了回今日酒席上話。玉簫點茶來吃。因有大妗子在,就往孟玉樓房中歇了。

到次日,廚役早來收拾酒席。西門慶先到衙門中拜牌,大發放。夏提刑見了,致謝日昨房下厚擾之意。西門慶道:「日昨甚是簡慢。恕罪,恕罪!」來家早有喬大戶家使孔嫂兒引了喬五太太家人送禮來了。西門慶收了,家人管待酒飯。孔嫂兒進月娘房裡坐的。吳舜臣媳婦兒鄭三姐轎子也先來了,拜了月娘眾人,都坐著喫茶。正值李智、黃四關了一千兩香蠟銀子,賁四從東平府押了來家。應伯爵打聽得知,亦走來幫扶交納。西門慶令陳敬濟拿天平在廳上兌明白,收了。黃四又拿出四錠金鐲兒來,重三十兩,算一百五十兩利息之數,還欠五百兩,就要搗換了合同。

西門慶吩咐二人:「你等過燈節再來計較。我連日家中有事。」那李智、黃四,老爺長,老爺短,千恩萬謝出門。應伯爵因記掛著二人許了他些業障兒,趁此機會好問他要,正要跟隨同去,又被西門慶叫住說話。因問:「昨日你每三個,怎的三不知就走了?」伯爵道:「昨日甚是深擾哥,本等酒多了。我見哥也有酒了,今日嫂子家中擺酒,一定還等哥說話。俺每不走了,還只顧纏到多咱?我猜哥今日也沒往衙門裡去,本等連日辛苦。」西門慶道:「我昨日來家,已有三更天氣。今日還早到衙門拜了牌,坐廳大發放,理了回公事。如今家中治料堂客之事。今日觀裡打上元醮,拈了香回來,還趕往周菊軒家吃酒去,不知到多咱才得到家。」伯爵道:「虧哥好神思,你的大福。不是面獎,若是第二個也成不的。」繡眉明明面獎,卻說不是面獎,今人多用此法。兩個說了一回,西門慶要留伯爵吃飯,伯爵道:「我不吃飯,去罷。」西門慶又問:「嫂子怎的不來?」張旁無事人與有事人說話,偏有如此。伯爵道:「房下轎子已叫下了,便來也。」舉手作辭出門,一直趕黃四、李智去了。正是:

假饒駕霧騰雲術,取火鑽冰只要錢。

西門慶打發伯爵去了,手中拿著黃烘烘四錠金鐲兒,心中甚是可愛,口中不言,心裡暗道:「李大姐生的這孩子,甚是腳硬,一養下來,我平地就得此官。張旁一悅。我今日與喬家結親,又進這許多財。」於是用袖兒抱著那四錠金鐲兒,也不到後邊,逕往李瓶兒房裡來。正走到潘金蓮角門首,只見金蓮出來看見,叫他問道:「你手裡托的是什麼東西兒?過來我瞧瞧。」那西門慶道:「等我回來與你瞧。」托著一直往李瓶兒那邊去了。繡旁活氣殺人。張旁偏有此等,可惱。金蓮見叫不回他來,心中就有幾分羞訕,說道:「什麼罕稀貨,忙的這等諕人子剌剌的!不與我瞧罷,賊跌折腿的三寸貨強盜,進他門去,一齊的把那兩條腿𢱉折了,才現報了我的眼。」

卻說西門慶拿著金子,走入李瓶兒房裡,見李瓶兒才梳了頭,奶子正抱著孩子頑耍。西門慶一徑把四個金鐲兒抱著,教他手兒撾弄。李瓶兒道:「是那裡的?只怕冰了他手。」西門慶道:「是李智、黃四今日還銀子准折利錢的。」李瓶兒生怕冰著他,取了一方通花汗巾兒,與他裹著耍子。只見玳安走來說道:「雲夥計騎了兩疋馬來,在外邊請爹出去瞧。」西門慶問道:「雲夥計他是那裡的馬?」玳安道:「他說是他哥雲參將邊上捎來的。」張夾又伏後線。正說著,只見後邊李嬌兒、孟玉樓陪著大妗子並他媳婦鄭三姐,都來李瓶兒房裡看官哥兒。西門慶丟了那四錠金子,就往外邊看馬去了。

李瓶兒見眾人來到,只顧與眾人見禮讓坐,也就忘記了孩子拿著這金子,弄來弄去,少了一錠。只見奶子如意兒問李瓶兒道:「娘沒曾收哥哥兒耍的那錠金子?怎只三錠,少了一錠了?」李瓶兒道:「我沒曾收,我把汗個子替他裹著哩。」如意兒道:「汗巾子也落在地下了。那裡得那錠金子?」屋裡就亂起來。奶子問迎春,迎春就問老馮。老馮道:「耶樂,耶樂!我老身就瞎了眼,也沒看見。老身在這裡恁幾年,莫說折針斷線我不敢動,娘他老人家知道我,就是金子,我老身也不愛。你每守著哥兒,怎的冤枉起我來了!」李瓶兒笑道:「你看這媽媽子說混話,這裡不見的,不是金子卻是什麼?」又罵迎春:「賊臭肉!平白亂的是些甚麼?等你爹進來,等我問他,只怕是你爹收了。怎的只收一錠兒?」孟玉樓問道:「是那裡金子?」李瓶兒道:「是他爹拿來的,與孩子耍。誰知道是那裡的。」

且說西門慶在門首看馬,眾夥計家人都在跟前,叫小廝來回溜了兩趟。張旁一描有氣。西門慶道:「雖是東路來的馬,鬃尾丑,不十分會行,論小行也罷了。」因問雲夥計道:「此馬你令兄那裡要多少銀子?」雲理守道:「兩疋只要七十兩。」西門慶道:「也不多。只是不會行,你還牽了去,另有好馬騎來,倒不說銀子。」張夾閒文一映。說畢,西門慶進來,只見琴童來說:「六娘房裡請爹哩。」於是走入李瓶兒房裡來。李瓶兒問他:「金子你收了一錠去了?如何只三錠在這裡?」西門慶道:「我丟下,就外邊去看馬,誰收來!」李瓶兒道:「你沒收,卻往那裡去了?尋了這一日沒有。奶子推老馮,急的那老馮賭身罰咒,只是哭。」西門慶道:「端的是誰拿了,由他慢慢兒尋罷。」李瓶兒道:「頭裡因大妗子女兒兩個來,亂著就忘記了。我只說你收了出去,誰知你也沒收,就兩耽了。才尋起來,諕的他們都走了。」於是把那三錠,還交與西門慶收了。正值賁四傾了一百兩銀子來交,西門慶就往後邊收兌銀子去了。

且說潘金蓮聽見李瓶兒這邊嚷,不見了孩子耍的一錠金鐲子,得不的風兒就是雨兒,就先走來房裡,告月娘說:「姐姐,你看三寸貨干的營生!隨你家怎的有錢,也不該拿金子與孩子耍。」月娘道:「剛才他每告我說,他房裡不見了金鐲子,端的不知是那裡的?」金蓮道:「誰知他是那裡的!你還沒見,他頭裡從外邊拿進來,用襖子袖兒裹著,恰似八蠻進寶的一般。繡旁好摹擬。我問他是什麼,拿過來我瞧瞧。頭兒也不回,一直奔命往屋裡去了。遲了一回,反亂起來,說不見了一錠金子。乾淨就是他學三寸貨,說不見了,由他慢慢兒尋罷。你家就是王十萬也使不的。一錠金子,至少重十到兩,也值五六十兩銀子,平白就罷了?『甕裡走了鱉──左右是他家一窩子』。再有誰進他屋裡去?」正說著,只見西門慶進來,兌收賁四傾的銀子,把剩的那三錠金子交與月娘收了。因告訴月娘:「此是李智、黃四還的四錠金子,拿了與孩子耍了耍,就不見了一錠。」吩咐月娘:「你與我把各房裡丫頭叫出來審問審問。我使小廝街上買狼筋去了,早拿出來便罷,不然,我就叫狼筋抽起來。」繡旁下語絕有含蓄。月娘道:「論起來,這金子也不該拿與孩子,沉甸甸冰著他,一時砸了他手腳怎了!」潘金蓮在旁接過來說道:繡旁「接」字便有心。「不該拿與孩子耍?只恨拿不到他屋裡。頭裡叫著,想回頭也怎的,恰似紅眼軍搶將來的,不教一個人兒知道。這回不見了金子,虧你怎麼有臉兒來對大姐姐說!張夾挑撥如此。叫大姐姐替你查考各房裡丫頭,叫各房裡丫頭口裡不笑,𣭈眼裡也笑!」

幾句說的西門慶急了,走向前把金蓮按在月娘炕上,提起拳來,罵道:「狠殺我罷了!不看世界面上,張夾世界有何面上,一笑。把你這小𢱉剌骨兒,就一頓拳頭打死了!單管嘴尖舌快的,不管你事也來插一腳。」那潘金蓮就假做喬妝,哭將起來,說道:「我曉的你倚官仗勢,倚財為主,把心來橫了,只欺負的是我,你說你這般威勢,把一個半個人命兒打死了,不放在意裡。那個攔著你手兒哩不成?你打不是的!我隨你怎麼打,難得只打得有這口氣兒在著,若沒了,愁我家那病媽媽子不問你要人!隨你家怎麼有錢有勢,和你家一遞一狀。你說你是衙門裡千戶便怎的?無故只是個『破紗帽債殼子──窮官』罷了,能禁的幾個人命?就不是教皇帝敢殺下人也怎麼!」繡眉數語倔強中實含軟媚,認真處微帶戲謔,非有二十分奇妒,二十分呆膽,二十分靈心利口,不能當機圓活如此。金蓮真可人也。張夾語語帶奉承,故妙。幾句說的西門慶反呵呵笑了,說道:「你看這小𢱉剌骨兒,這等刁嘴!我是破紗帽窮官?教丫頭取我的紗帽來,我這紗帽那塊兒破?這清河縣問聲,我少誰家銀子?你說我是債殼子!」金蓮道:「你怎的叫我是𢱉剌骨來!」因蹺起一隻腳來,「你看老娘這腳,那些兒放著歪?你怎罵我是𢱉剌骨?」月娘在旁笑道:「你兩個銅盆撞了鐵刷帚。常言:惡人自有惡人磨,見了惡人沒奈何!自古嘴強的爭一步。六姐,也虧你這個嘴頭子,不然,嘴鈍些兒也成不的。」

那西門慶見奈何不過他,穿了衣裳往外去了。迎見玳安來說:「周爺家差人邀來了。請問爹先往打醮處去,往周爺家去?」西門慶吩咐:「打醮處,教你姐夫去罷。張夾回映官哥寄名。伺候馬,我往你周爺家吃酒去就是了。」只見王皇親家扮戲兩個師父率眾過來,與西門慶叩頭,西門慶教書僮看飯與他吃,說:「今日你等用心伏侍眾奶奶,我自有重賞,休要上邊打箱去!」張夾細。那師父跪下說道:「小的每若不用心答應,豈敢討賞!」西門慶因吩咐書僮:「他唱了兩日,連賞賜封下五兩銀子賞他。」書僮應諾。西門慶就上馬往周守備家吃酒去了。

單表潘金蓮在上房坐的,吳月娘便說:「你還不往屋裡勻勻那臉去!揉的恁紅紅的。等住回人來看著甚麼張致!誰叫你惹他來?我倒替你捏兩把汗。若不是我在跟前勸著,綁著鬼,是也有幾下子打在身上。張旁此時,月娘偏愛金蓮。漢子家臉上有狗毛,不知好歹,繡眉月娘婆心,略無一毫彼此,獨不足□跟金蓮。可見小人難養。只顧下死手的和他纏起來了。不見了金子,隨他不見去,尋不尋不在你,又不在你屋裡不見了,平白扯著脖子和他強怎麼!你也丟了這口氣兒罷!」繡旁一語見血。幾句說的金蓮閉口無言,往屋裡勻臉去了。

不一時,李瓶兒和吳銀兒都打扮出來,到月娘房裡。月娘問他:「金子怎的不見了?剛才惹他爹和六姐兩個,在這裡好不辨了這回嘴,差些兒沒曾辨惱了打起來!吃我勸開了。他爹就往人家吃酒去了。吩咐小廝買狼筋去了。等他晚上來家,要把各房丫頭抽起來。你屋裡丫頭老婆管著那一門兒來?看著孩子耍,便不見了他一錠金子。是一個半個錢的東西兒也怎的?」李瓶兒道:「平白他爹拿進四錠金子來與孩子耍,我亂著陪大妗子和鄭三姐並他二娘坐著說話,誰知就不見了一錠。如今丫頭推奶子,奶子推老馮。急的馮媽媽哭哭啼啼,只要尋死。無眼難明勾當,如今冤誰的是?」繡眉月娘菩薩也,瓶兒佛也,使他人當此,又不知變出多少牛鬼神蛇矣。吳銀兒道:「天麼,天麼!每常我還和哥兒耍子,早是今日我在這邊屋裡梳頭,沒曾過去。不然怎了?雖然爹娘不言語,你我心上何安!誰人不愛錢?俺裡邊人家,最忌叫這個名聲兒,傳出去丑聽!」張夾各人有各人的話,故妙。

正說著,只見韓玉釧兒、董嬌兒兩個提著衣包兒進來,笑嘻嘻先向月娘、大妗子、李瓶兒磕了頭,起來望著吳銀兒拜了一拜,說道:「銀姐昨日沒家去?」吳銀兒道:「你怎的曉得?」董嬌兒道:「昨日,俺兩個都在燈市街房子裡唱來,大爹對俺們說,教俺今日來伏侍奶奶。」一面月娘讓他兩個坐下。須臾,小玉拿了兩盞茶來。那韓玉釧兒、董嬌兒連忙立起身來接茶,還望小玉拜了一拜。張夾襯二乾女兒。吳銀兒因問:「你兩個昨日唱多咱散了?」韓玉釧道:「俺們到家,也有二更多了,同你兄弟吳惠都一路去的。」說了一回話,月娘吩咐玉簫:「早些打發他們吃了茶罷。等住回只怕那邊人來忙了。」一面放下桌兒,兩方春隔、四盒茶食。月娘使小玉:「你二娘房裡,請了桂姐來同吃了茶罷。」不一時,和他姑娘來到,兩個各道了禮數坐下,同吃了茶,收過家活去。

忽見迎春打扮著,抱了官哥兒來,頭上戴了金梁緞子八吉祥帽兒,身穿大紅氅衣兒,下邊白綾襪兒、緞子鞋兒,胸前項牌符索,手上小金鐲兒。李瓶兒看見說道:「小大官兒,沒人請你,來做什麼?」一面接過來,放在膝蓋上。看見一屋裡人,把眼不住的看了這個,又看那個。張旁活是小孩。桂姐坐在月娘炕上,笑引逗他耍子,道:「哥子只看著這裡,想必要我抱他。」於是用手引了他引兒,那孩子就撲到懷裡教他抱。吳大妗子笑道:「恁點小孩兒,他也曉的愛好!」月娘接過來說:「他老子是誰!到明日大了,管情也是小嫖頭兒。」孟玉樓道:「若做了小嫖頭兒,叫大媽媽就打死了。」李瓶兒道:「小廝,你姐姐抱,只休溺了你姐姐衣服,我就打死了!」桂姐道:「耶樂!怕怎麼?溺了也罷,不妨事。我心裡要抱哥兒耍耍兒。」於是與他兩個嘴搵嘴兒耍子。董嬌兒、韓玉釧兒說道:「俺兩個來了這一日,還沒曾唱個兒與娘每聽。」因取樂器,韓玉釧兒琵琶,董嬌兒彈箏,吳銀兒也在旁邊陪唱。張夾也是乾女兒身份。唱了一套「繁華滿月開」《金索掛梧桐》。唱出一句來,端的有落塵繞樑之聲,裂石流雲之響,把官哥兒諕的在桂姐懷裡只磕倒著,再不敢抬頭出氣兒。張夾處處寫官哥膽小,為貓驚伏線。月娘看見,便叫:「李大姐,你接過孩子來,教迎春抱到屋裡去罷。好個不長進的小廝,你看諕的那臉兒!」這李瓶兒連忙接過來,叫迎春掩著他耳朵,抱的往那邊房裡去了。

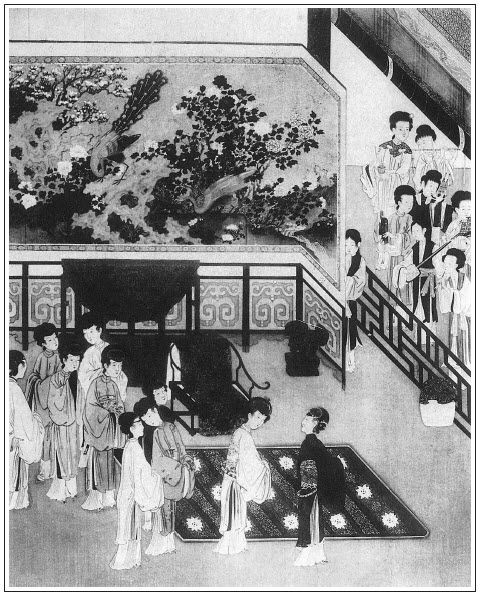

四個唱的正唱著,只見玳安進來,說道:「小的到喬親家娘那邊邀來,朱奶奶、尚舉人娘子,都過喬親家來了,只等著喬五太太到了就來了。大門前邊、大廳上,都有鼓樂迎接。娘每都收拾伺候就是了。」月娘又吩咐後廳明間鋪下錦毯,安放坐位。捲起簾來,金鉤雙控,蘭麝香飄。春梅、迎春、玉簫、蘭香,都打扮起來。家人媳婦都插金戴銀,披紅垂綠,準備迎接新親。張旁一描都盡。只見應伯爵娘子應二嫂先到了,應保跟著轎子。月娘等迎接進來。見了禮數,明間內坐下,向月娘拜了又拜,說:「俺家的常時打攪,多蒙看顧!」月娘道:「二娘,好說!常時累你二爹。」良久,只聞喝道之聲漸近,前廳鼓樂響動。平安兒先進來報道:「喬太太轎子到了!」

須臾,黑壓壓一群人,跟著五頂大轎落在門首。惟喬五太太轎子在頭裡,轎上是垂珠銀頂、天青重沿、綃金走水轎衣,張夾閒處描寫。使籐棍喝路。後面家人媳婦坐小轎跟隨,四名校尉抬衣箱、火爐,兩個青衣家人騎著小馬,後面隨從。其餘就是喬大戶娘子、朱台官娘子、尚舉人娘子、崔大官媳婦、段大姐,並喬通媳婦也坐著一頂小轎,跟來收疊衣裳。吳月娘與李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮、李瓶兒、孫雪娥,一個個打扮的似粉妝玉琢,錦繡耀目,都出二門迎接。眾堂客簇擁著喬五太太進來。生的五短身材,約七旬年紀,戴著疊翠寶珠冠,身穿大紅宮繡袍兒,近面視之,鬢髮皆白。正是:

眉分八道雪,髻綰一窩絲,眼如秋水微渾,鬢似楚山雲淡。

接入後廳,先與吳大妗子敘畢禮數,然後與月娘等廝見。月娘再三請太太受禮,太太不肯,讓了半日,受了半禮。次與喬大戶娘子,又敘其新親家之禮,彼此道及款曲,謝其厚儀。已畢,然後向錦屏正面設放一張錦裀座位,坐了喬五太太,其次就讓喬大戶娘子。喬大戶娘子再三辭說:「侄婦不敢與五太太上僭。」讓朱台官、尚舉人娘子,兩個又不肯。彼此讓了半日,喬五太太坐了首座,其餘客東主西,兩分頭坐了。當中大方爐火廂籠起火來,堂中氣暖如春。春梅、迎春、玉簫、蘭香,一般兒四個丫頭,都打扮起來,在跟前遞茶。張旁兩番寫四婢,意在他人之夫人也。

良久,喬五太太對月娘說:「請西門大人出來拜見,敘敘親情之禮。」月娘道:「拙夫今日衙門中去了,還未來家哩!」喬五太太道:「大人居於何官?」月娘道:「乃一介鄉民,蒙朝廷恩例,實授千戶之職,見掌刑名。寒家與親家那邊結親,實是有玷。」張旁便非前日之言。喬五太太道:「娘子說那裡話,似大人這等崢嶸也彀了。昨日老身聽得舍侄婦與府上做親,心中甚喜。今日我來會會,到明日好廝見。」月娘道:「只是有玷老太太名目。」喬五太太道:「娘子是甚說話,想朝廷不與庶民做親哩!老身說起來話長,如今當今東宮貴妃娘娘,系老身親侄女兒。張夾西門不屑攀大戶,試看喬家,且羞攀西門矣。他父母都沒了,止有老身。老頭兒在時,曾做世襲指揮使,不幸五十歲故了。身邊又無兒孫,輪著別門侄另替了,手裡沒錢,如今倒是做了大戶。我這個侄兒,雖是差役立身,頗得過的日子,庶不玷污了門戶。」張夾語中純是自抬聲價。說了一回,吳大妗子對月娘說:「抱孩子出來與老太太看看,討討壽。」張夾遇人如畫。李瓶兒慌吩咐奶子,抱了官哥來與太太磕頭。喬太太看了誇道:「好個端正的哥哥!」即叫過左右,連忙把氈包內打開,捧過一端宮中紫閃黃錦緞,並一副鍍金手鐲,與哥兒戴。月娘連忙下來拜謝了。請去房中換了衣裳。須臾,前邊卷棚內安放四張桌席擺茶,每桌四十碟,都是各樣茶果、細巧油酥之類。吃了茶,月娘就引去後邊山子花園中,遊玩了一回下來。那時,陳敬濟打醮去,吃了午齋回來了。和書僮兒、玳安兒,又早在前廳擺放桌席齊整,請眾奶奶每遞酒上席。端的好筵席,但見:

屏開孔雀,褥隱芙蓉。盤堆異果奇珍,瓶插金花翠葉。張旁瓶兒有喜也。爐焚獸炭,香裊龍涎。白玉碟高堆麟脯,紫金壺滿貯瓊漿。梨園子弟,簇捧著鳳管鸞簫;內院歌姬,緊按定銀箏象板。進酒佳人雙洛浦,分香侍女兩姮娥。

正是:

兩行珠翠列階前,一派笙歌臨坐上。

吳月娘與李瓶兒同遞酒,階下戲子鼓樂響動。張旁金蓮不堪。喬太太與眾親戚,又親與李瓶兒把盞祝壽,張旁金蓮不堪。方入席坐下。李桂姐、吳銀兒、韓玉釧兒、董嬌兒四個唱的,在席前唱了一套「壽比南山」。張旁又是反照。戲子呈上戲文手本,喬五太太吩咐下來,教做《王月英元夜留鞋記》。繡眉元人曲,不意宋時已有。張旁又照瓶兒托夢。廚役上來獻小割燒鵝,賞了五錢銀子。比及割凡五道,湯陳三獻,戲文四折下來,天色已晚。堂中畫燭流光,各樣花燈都點起來,錦帶飄飄,彩繩低轉。一輪明月從東而起,照射堂中燈光掩映。張旁真是好看。樂人又在階下,琵琶箏𥱧,笙簫笛管,吹打了一套燈詞《畫眉序》「花月滿香城」。吹打畢,喬太太和喬大戶娘子叫上戲子,賞了兩包一兩銀子,四個唱的,每人二錢。月娘又在後邊明間內,擺設下許多果碟兒,留後坐。四張桌子都堆滿了。唱的唱,彈的彈,又吃了一回酒。喬太太再三說晚了,要起身。月娘眾人款留不住,送在大門首,又攔門遞酒,看放煙火。張旁非女客所宜。兩邊街上,看的人鱗次蜂排一般。平安兒同眾排軍執棍攔擋再三,還湧擠上來。

須臾,放了一架煙火,兩邊人散了。張旁留一煙火,此回實寫,真是奇橫間架。喬太大和眾娘子方才拜辭月娘等,起身上轎去了。那時也有三更天氣,然後又送應二嫂起身。月娘眾姐妹歸到後邊來,吩咐陳敬濟、來興、書僮、玳安兒,看著廳上收拾家活,管待戲子並兩個師範酒飯,與了五兩銀子唱錢,打發去了。月娘吩咐出來,剩攢下一桌餚饌、半罐酒,請傅夥計、賁四、陳姐夫,說:「他每管事辛苦,大家吃鍾酒。張旁卻是為避馬房留空,明眼者自知。張夾又照管眾人。就在大廳上安放一張桌兒,你爹不知多咱才回。」於是還有殘燈未盡,張夾一部末後著。當下傅夥計、賁四、敬濟、來保上坐,來興、書僮、玳安、平安打橫,把酒來斟。來保叫平安兒:「你還委個人大門首,怕一時爹回,沒人看門。」平安道:「我叫畫童看著哩,不妨事。」於是八個人猜枚飲酒。敬濟道:「你每休猜枚,大驚小怪的,惹後邊聽見。咱不如悄悄行令兒耍子。每人要一句,說的出免罰,說不出罰一大杯。」該傅夥計先說:「堪笑元宵草物。」賁四道:「人生歡樂有數。」敬濟道:「趁此月色燈光。」來保道:「咱且休要辜負。」來興道:「才約嬌兒不在。」書僮道:「又學大娘吩咐。」張夾有玉簫在內。玳安道:「雖然剩酒殘燈。」張夾是後文結果。平安道:「也是春風一度。」張夾為南瓦子下線。眾人念畢,呵呵笑了。正是:

飲罷酒闌人散後,不知明月轉花梢。

文回文禹門云:從來諂者必驕,驕者必諂,人皆能言之,而不究其故,是蓋亦恕道也,受人諂者不以為恥,而轉覺其人可親,受人驕者不以為侮,而轉覺其人之可畏。於是,見有勝於我之人,方欲其親於我也,故不覺其諂,受其諂者驕態露焉。見有不如我之人,方欲其畏於我也,故不覺其驕,受其驕者,諂容工焉。有時變諂為驕,變驕為諂,因人而施也。有時非諂實諂,非驕實驕,見機而作也。千狀萬態,千變萬化。諂者驕之根,驕者諂之媒。善諂善驕者不自知,受諂受驕者亦不自知,明眼人見而知之,有心人聞而知之矣。然苟能諂於君親師長之前,諂字可易而為恭字,恭則必得其益。苟能驕於娼優隸卒之輩,驕字可易而為重字,重則不受其慢。手容恭,事上之道也;足容重,待下之道也。全在善用其驕諂耳,而獨不可用於勢利之場。

西門慶此時,勢利薰心透骨,浹髓淪肌,其所能者,只此驕諂二字。故其妻妾朋友,耳濡目染,亦習慣成自然。此回金蓮惹氣,聽其言辯,驕中帶諂,諂中寓驕,暗寫而人不覺。月娘攀親,觀其舉動,先驕後諂,是諂仍驕,明寫而眾共見。此西門慶家法也,不足為奇。顧何以大千世界,竟成一個勢利之局。竟有不知此二字可以正用,亦可以不用也。紛紛然為勢利所顛倒,或之其所敬畏而解焉,之其所傲惰而解焉,遂亦入於驕諂之中。雖有自愛之士,亦無如之何也矣。

按:此評誤置二十一回後,系裝釘錯簡所致。