張回此回人云金蓮文字,不知乃過下一十八回文字之脈也。使不弄一得雙,何有春梅下文許多文字?使不有熱心冷面,何有下文玉樓嚴州許多文字?是此回乃春梅別放之由,而玉樓結果之機也,與金蓮全不相干,下文乃正經金蓮收煞文字。

私僕以木香棚露香囊破綻,止為一解著耳,不知已為此回木香棚伏線。荼䕷架,不過金蓮約人之地,不如又為嚴州伏線。葡萄架,本為翡翠軒各分門戶,卻又為調婿得金蓮之金針。是此書大結穴,大照應處。寓言群花固應以此作間架,但用筆入細,人不知耳。用兩詩餘作勾挑,用兩小唱寫淫情,又是一樣小巧章法,特用清脫之筆,以一洗從前之富麗也。

玉樓來時,在金蓮眼中,將簪子一描。玉樓將去,又將簪子在金蓮眼中一描。兩兩相映,妙絕章法。

寫弄一得雙,卻必寫敬濟拿藥材,後文識破姦情,必寫敬濟抱衣往外跑。總是註明西門持家不以禮,而堆藥放衣物於二婦人之樓上為失計,且又註明金、瓶、梅三人之在花園為外室也。

陳敬濟者,敗莖之芰荷也。陳者,舊也,殘也,敗也。敬,莖之別者。濟,芰之別音。蓋言芰荷之敗者也。金蓮者,荷花也,以敬濟而敗,則敬濟實因敗金蓮而寫其人,非為敬濟寫也。即後文寫敬濟之冷鋪飄零,亦是為金蓮而寫,不為敬濟也。蓋言金蓮之禍,不特自為禍,以禍西門,即少有迷之者,亦必至於敗殘凋零,如殘荷敗芰而後已也。豈特其一己之蓮子無成,殘香零落於污泥者哉?至於陳洪,蓋言殘紅。敬濟於此中脫胎,豈非敗莖之芰荷?陳莖芰,乃蓮花之下稍結果處。故金蓮獨與敬濟投,而蕙蓮亦必與敬濟相熟也。

上文安忱送紅白二梅花,又有紅梅花對白梅花之令。每不解,何必定寫兩樣梅花,以映春梅?觀此回,春梅羞得臉上一紅一白,方知前文之妙。蓋已寫一漏洩之春光,於西門生前觀賞之時。惟天之禍福之幾,常倚伏如此。不謂作者之筆,竟與化工等。噫!作者其知幾之人,所謂神之謂也乎!

西門冷處,止用金蓮在廳院一撒溺,已寫得十分滿足。不必更看後文,已令人不能再看,真是異樣神妙之筆。

詞曰:

聞道雙銜鳳帶,不妨單著鮫綃。夜香知為阿誰燒?悵望水沉煙裊。

雲鬢風前綠卷,玉顏想處紅潮,莫交空負可憐宵,月下雙灣步俏。

──右調《西江月》

話說潘金蓮與陳敬濟,自從在廂房裡得手之後,張夾此後,單出手寫之。故自上「售色」二字一氣寫來,便覺章法來脈井井。兩個人嘗著甜頭兒,日逐白日偷寒,黃昏送暖。張夾月娘可謂死矣。或倚肩嘲笑,張夾月娘死矣。或並坐調情,掐打揪撏,通無忌憚。張夾月娘死矣。或有人跟前不得說話,將心事寫了,搓成紙條兒,丟在地下,你有話傳與我,我有話傳與你。張夾月娘死矣。一日,四月天氣,張夾以上一總,此下用數層描寫也。潘金蓮將自己袖的一方銀絲汗巾兒,張夾又自汗巾落脈,與王婆掏出花園買來一線穿卻。裹著一個紗香袋兒,裡面裝一縷頭髮並些松柏兒,封的停當,要與敬濟。不想敬濟不在廂房內,遂打窗眼內投進去。後敬濟進房,看見彌封甚厚,打開卻是汗巾香袋兒,紙上寫一詞,名《寄生草》:

將奴這銀絲帕,並香囊寄與他。張夾此琴童舊物乎?當初結下青絲發。松柏兒要你常牽掛,淚珠兒滴寫相思話。夜深燈照的奴影兒孤,休負了夜深潛等荼䕷架。張夾為拾簪地。

敬濟見詞上約他在荼䕷架下等候,張夾葡萄架立門戶後,此處又換出荼䕷架。夫葡萄架則夏日正炎,是蓮花時候。此雲荼䕷是花事闌珊,春梅飄落,前後章法,一絲不苟。私會佳期。隨即封了一柄湘妃竹金扇兒,亦寫了一詞在上回答他,袖入花園內。不想月娘正在金蓮房中坐著,這敬濟三不知,走進角門就叫:「可意人在家不在?」張夾一語寫出許多日子的敬濟、金蓮,又寫盡許多日的月娘。這金蓮聽見是他語音,恐怕月娘聽見決撒了,連忙掀簾子走出來。看著他擺手兒,佯說:「我道是誰,原來是陳姐夫來尋大姐。大姐剛才在這裡,和他每往花園亭子上摘花兒去了。」繡眉凡入此境,更有許多剛巧剛不巧情景,使人遮遮掩掩,驚驚喜喜。張夾一引卻是敗露之機。這敬濟見有月娘在房裡,就把物事暗暗遞與婦人袖了,他就出去了。月娘便問:「陳姐夫來做甚麼?」張夾寫月娘惡處,直是二十分。蓋自西門死後,一味滿心滿意施為,全無防閒眾妾意,與西門上東京去寫月娘緊守門戶正是反刺。金蓮道:「他來尋大姐,我回他往花園中去了。」以此瞞過月娘。少頃,月娘起身回後邊去了。金蓮向袖中取出拆開,卻是湘妃竹金扇兒一柄,張夾與西門金扇作一遙對章法。上面一種青蒲,半溪流水,有《水仙子》一首詞兒:

紫竹白紗甚逍遙,綠囗青蒲巧製成,金錠銀錢十分妙。美人兒堪用著,遮炎天少把風招。有人處常常袖著,無人處慢慢輕搖,休教那俗人見偷了。繡眉此詞疑是敬濟的筆。張夾不俗者,春梅也。

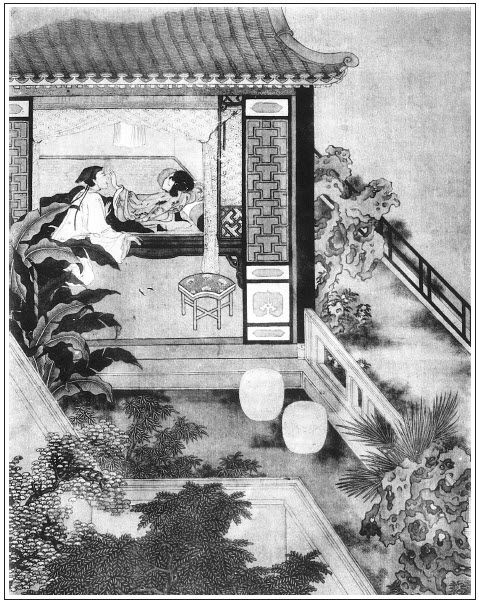

婦人看見其詞,到於晚夕月上時,早把春梅、秋菊兩個丫頭打發些酒與他吃,關在那邊炕屋睡。張夾放入春梅,不得不頓一頓。又春梅豈如秋菊一類呆人,屢寫其為婦人酒醉關在那邊。見春梅明知而不問,是婦人心腹也。與後「奴豈不知」一語想照。此則用筆暗描,得雙之影矣。然後自在房中,綠窗半啟,絳燭高燒,張夾是夜等人者。收拾床鋪衾枕,薰香澡牝,獨立木香棚下,專等敬濟來赴佳期。西門大姐那夜恰好被月娘請去後邊,聽王姑子宣捲去了,張夾月娘可殺,始終月娘壞事。文旁西門慶家不當出壞事耶?此正天理昭彰時,乃深恨月娘,不知是何脾胃也。只有元宵兒在屋裡。敬濟梯己與了他一方手帕,分付他:「看守房中,我往你五娘那邊下棋去。等大姑娘進來,你快來。」元宵兒應諾了。敬濟得手,走來花園中,只見花篩月影,參差掩映。走到荼䕷架下,張夾葡萄架與荼䕷架,對照章法,故前有琴童。下添一木香棚,作連鎖章法,又出一春梅也。遠望見婦人摘去冠兒,亂挽烏雲,悄悄在木香棚下獨立。這敬濟猛然從荼䕷架下突出,雙手把婦人抱住。把婦人諕了一跳,說:「呸,小短命!猛然外事出來,諕了我一跳。早是我,你摟便將就罷了,若是別人,你也恁膽大摟起來?」敬濟吃得半酣兒,笑道:「早是摟了你,就錯摟了紅娘,也是沒奈何。」繡旁趁勢就插入春梅,妙甚。張夾原評謂此處插入春梅,予謂自酒醉,春梅關在炕屋,已明點春梅心事矣。兩個於是相摟相抱,攜手進入房中。房中熒煌煌掌著燈燭,桌上設著酒饌,一面頂了角門,並肩而坐飲酒。婦人便問:「你來,大姐在那裡?」敬濟道:「大姐後邊聽宣捲去了,我分付下元宵兒,有事來這裡叫,我只說在這裡下棋。」說畢,上歡笑做一處。飲酒多時,常言「風流茶說合,酒是色媒人」,張夾又題二句。不覺竹葉穿心,桃花上臉,一個嘴兒相親,一個腮兒廝搵,罩了燈,上床交接。有《六娘子》張夾可知全寫金蓮,不是寫敬濟。小詞為證:

入門來,奴摟抱在懷。奴把錦被兒伸開,俏冤家頑的十分怪。嗏,將奴腳兒抬。腳兒抬,揉亂了烏雲,䯼髻兒歪。

兩人雲雨才畢,只聽得元宵叫門說:「大姑娘進房中來了。」這敬濟慌的穿衣去了。正是:

狂蜂浪蝶有時見,飛入梨花無處尋。

原來潘金蓮那邊三間樓上,中間供養佛像,兩邊稍間堆放生藥香料。張夾題明見金蓮、春梅皆西門自送。兩個自此以後,情沾肺腑,意密如漆,無日不相會做一處。一日也是合當有事,潘金蓮早辰梳妝打扮,走來樓上觀音菩薩前燒香。張夾總為西門堆藥失計一描也。不想陳敬濟正拿鑰匙上樓,開庫房門拿藥材香料,撞遇在一處。這婦人且不燒香,繡旁金蓮也燒香,大奇。見樓上無人,兩個摟抱著親嘴咂舌,張夾西門有知,夫復誰尤。一個叫「親親五娘」,一個呼「心肝短命」,繡旁此才是金蓮燒的香。因說:「趁無人,咱在這裡幹了罷。」一面解褪衣褲,就在一張春凳上雙鳧飛肩,靈根半入,不勝綢繆。當初沒巧不成話,兩個正幹得好,不防春梅正上樓來,拿盒子取茶葉看見。張夾盒者,合也。所為茶說合也。兩個湊手腳不迭,都吃了一驚。

春梅恐怕羞了他,連忙倒退回身子,張夾所以肯吃酒在那邊炕屋睡也。走下胡梯。慌的敬濟兜小衣不迭,婦人穿上裙子,忙叫春梅:「我的好姐姐,你上來,我和你說話。」那春梅於是走上樓來。金蓮道:「我的好姐姐,你姐夫不是別人,張夾姐姐,姐夫恰好捏攏。我今叫你知道了罷。張夾春梅固早已知道也。俺兩個情孚意合,拆散不開。你千萬休對人說,只放在你心裡。」春梅便說:「好娘,說那裡話。張夾言你尚不知道我也。奴伏侍娘這幾年,豈不知娘心腹,肯對人說!」張夾然則金蓮反夢夢也。婦人道:「你若肯遮蓋俺們,趁你姐夫在這裡,你也過來和你姐夫睡一睡,我方信你。你若不肯,只是不可憐見俺每了。」那春梅把臉羞的一紅一白,張夾所謂紅梅花對白梅花也。方知前文不謬,乃一眼覷此耳。只得依他。卸下湘裙,解開褲帶,仰在凳上,張夾反是春梅自解,寫其素心如畫。盡著這小伙兒受用。繡眉金蓮分惠耶,拖人落水耶?春梅屈從耶,歡喜領受耶?再四思之不得。有這等事!

正是:

明珠兩顆皆無價,可奈檀郎盡得鑽。

有《紅繡鞋》為證:

假認做女婿親厚,往來和丈母歪偷。人情裡包藏鬼胡油。明講做兒女禮,暗結下燕鶯儔,他兩個見今有。張夾不憤語言雖有報,難償此際之辜。

當下盡著敬濟與春梅耍完,大家方才走散。自此以後,潘金蓮便與春梅打成一家,張夾大關目。與這小伙兒暗約偷期,非只一日,只背著秋菊。

六月初一日,潘姥姥老病沒了,有人來說。吳月娘買一張插桌,三牲冥紙,教金蓮坐轎子往門外探喪祭祀,去了一遭回來。到次日,六月初三日,金蓮起來得早,在月娘房裡坐著,說了半日話出來,走在大廳院子裡牆根下,急了溺尿。正撩起裙子,蹲踞溺尿。原來西門慶死了,沒人客來往,等閒大廳儀門只是關閉不開。張夾用閒筆寫出冷局。敬濟在東廂房住,才起來,忽聽見有人在牆根溺的尿刷刷的響,悄悄向窗眼裡張看,卻不想是他,便道:「是那個撒野,在這裡溺尿?撩起衣服,看濺濕了裙子?」這婦人連忙繫上裙子,走到窗下問道:「原來你在屋裡,這咱才起來,好自在。大姐沒在房裡麼?」敬濟道:「在後邊,幾時出來!昨夜三更才睡,大娘後邊拉著我聽宣《紅羅寶卷》,坐到那咱晚,險些兒沒把腰累㿚瘑了,今日白扒不起來。」繡眉月娘強人聽宣卷,亦大是苦事。張夾月娘如此家法,欲人不亂得?金蓮道:「賊牢成的,就休搗謊哄我!昨日我不在家,你幾時在上房內聽宣捲來?丫鬟說你昨日在孟三兒房裡吃飯來。」繡旁又生枝葉,妙。張夾便伏一線,卻是插入之筆。敬濟道:「早是大姐看著,俺每都在上房內,幾時在他屋裡去來!」說著,這小伙兒站在炕上,把那話弄得硬硬的,直豎的一條棍,隔窗眼裡舒過來。繡眉奇想,發千古所未發。婦人一見,笑的要不的,繡旁喜甚。張夾如此寫來,一者見西門冷落之甚,家中寂無人走;而月娘醉夢顛倒如畫。罵道:「怪賊牢拉的短命,猛可舒出你老子頭來,諕了我一跳。你趁早好好抽進去,我好不好拿針刺與你一下子,教你忍痛哩!」敬濟笑道:「你老人家這回兒又不待見他起來,張夾寫其昨夜狂淫。你好歹打發他個好處去,也是你一點陰騭。」繡旁語語趣而諧。婦人罵道:「好個怪牢成久慣的囚根子!」一面向腰裡摸出面青銅小鏡來,放在窗欞上,假做勻臉照鏡,張夾特照桂兒身份。一面用朱唇吞裹吮咂他那話,繡眉此想更奇。情真意切,便有許多急智。吮咂的這小郎君一點靈犀灌頂,滿腔春意融心。正咂在熱鬧處,忽聽得有人走的腳步兒響,這婦人連忙摘下鏡子,走過一邊。敬濟便把那話抽回去。卻不想是來安兒小廝走來,說:「傅大郎前邊請姐夫吃飯哩。」敬濟道:「教你傅大郎且吃著,我梳頭哩,就來。」來安兒回去了。婦人便悄悄向敬濟說:「晚夕你休往那裡去了,在屋裡,我使春梅叫你。好歹等我,有話和你說。」敬濟道:「謹依來命。」婦人說畢,回房去了。敬濟梳洗畢,往鋪中自做買賣。不題。

不一時,天色晚來。那日,月黑星密,天氣十分炎熱。婦人令春梅燒湯熱水,要在房中洗澡,修剪足甲。床上收拾衾枕,趕了蚊子,放下紗帳子,小篆內炷了香。春梅便叫:「娘不知,今日是頭伏,你不要些鳳仙花染指甲?我替你尋些來。」繡旁春梅頗有情興。婦人道:「你那裡尋去?」春梅道:「我直往那邊大院子裡才有張夾瓶兒之院,荒蕪久矣,閒中點出淒涼。,我去拔幾根來。娘教秋菊尋下杵臼,搗下蒜。」婦人附耳低言,悄悄分付春梅:「你就廂房中請你姐夫晚夕來,我和他說話。」春梅去了,這婦人在房中,比及洗了香肌,修了足甲,也有好一回。只見春梅拔了幾顆鳳仙花來,整叫秋菊搗了半日。婦人又與他他幾鍾酒吃,打發他廚下先睡了。婦人燈光下染了十指春蔥,令春梅拿凳子放在天井內,鋪著涼簟衾枕納涼。約有更闌時分,但見朱戶無聲,玉繩低轉,牽牛、織女二星隔在天河兩岸。又忽聞一陣花香,幾點螢火。婦人手拈紈扇,伏枕而待。春梅把角門虛掩。正是:

待月西廂下,迎風戶半開。

隔牆花影動,疑是玉人來。

原來敬濟約定搖木槿花樹為號,張夾處處寫花園,是一部大關目。就知他來了。婦人見花枝搖影,知是他來,便在院內咳嗽接應。他推開門進來,兩個並肩而坐。婦人便問:「你來,房中有誰?」敬濟道:「大姐今日沒出來,我已分付元宵兒在房裡,有事先來叫我。」因問:「秋菊睡了?」婦人道:「已睡熟了。」說畢,相摟相抱,二人就在院內凳上,赤身露體,席上交歡。不勝繾綣。但見:

情興兩和諧,摟定香肩臉搵腮。手撚香乳綿似軟,實奇哉!掀起腳兒脫繡鞋,玉體著郎懷。舌送丁香口便開,倒鳳顛鸞雲雨罷,囑多才:明朝千萬早些來。張夾兩用小唱寫之,又是章法。

兩個雲雨畢,婦人拿出五兩碎銀子來,遞與敬濟說:「門外你潘姥姥死了,棺材已是你爹在日與了他。三日入殮時,你大娘教我去探喪燒紙來了。明日出殯,你大娘不放我去,說你爹熱孝在身,只見出門。這五兩銀子交與你,明早央你蚤去門外發送發送你潘姥姥,打發抬錢,看著下入土內,你來家。就同我去一般。」繡旁親親之詞。張夾敬濟專門假孝子。這敬濟一手接了銀子,說:「這個不打緊。我明日絕早就出門,干畢事,來回你老人家。」說畢,恐大姐進房,老早歸廂房中去了。

一宿晚景休題。到次日,到飯時就來家。金蓮才起來,在房中梳頭。敬濟走來回話,就門外昭化寺裡,拿了兩枝茉莉花兒來婦人戴。張夾又與後張勝提花一映。婦人問:「棺材下了葬了?」敬濟道:「我管何事,不打發他老人家黃金入了櫃,我敢來回話!還剩了二兩六七錢銀子,交付與你妹子收了,盤纏度日。千恩萬謝,多多上覆你。」婦人聽見他娘入土,落下淚來。繡眉至性終在。張夾直照磨鏡一回。便叫春梅:「把花兒浸在盞內,看茶來與你姐夫吃。」不一時,兩盒兒蒸酥,四碟小菜,打發敬濟吃了茶,往前邊去了。由是越發與這小伙兒日親日近。

一日,七月天氣,婦人早辰約下他:「你今日休往那裡去,在房中等著,我往你房裡,和你頑耍。」張夾忽起一波。這敬濟答應了,不料那日被崔本邀了他,和幾個朋友往門外耍子。去了一日,吃的大醉來家,倒在床上就睡著了,不知天高地下。黃昏時分,金蓮驀地到他房中,見他挺在床上,推他推不醒,就知他在那裡吃了酒來。可霎作怪,不想婦人摸到他袖子裡,吊下一根金頭蓮瓣簪兒來,上面鈒著兩溜字兒:「金勒馬嘶芳草地,玉樓人醉杏花天。」繡眉八回中便有此簪,只以為點綴之妙,孰知其伏冷脈至此,始知高文絕無穿鑿之跡。迎亮一看,認的是孟玉樓簪子:張夾不謂此簪又作此一篇文字,金針奇絕。「怎生落在他袖中?想必他也和玉樓有些首尾。不然,他的簪子如何他袖著?怪道這短命,幾次在我面上無情無緒。我若不留幾個字兒與他,只說我沒來。等我寫四句詩在壁上,使他知道。待我見了,慢慢追問他下落。」於是取筆在壁上寫了四句。詩曰:

獨步書齋睡未醒,空勞神女下巫雲。

襄王自是無情緒,辜負朝朝暮暮情。

寫畢,婦人回房去了。卻說敬濟一覺酒醒起來,房中掌上燈,因想起今日婦人來相會,我卻醉了。回頭見壁上寫了四句詩在壁上,墨跡猶新,念了一遍,就知他來到,空回去了。心中懊悔不已。「這咱已是起更時分,大姐、元宵兒都在後邊未出來,我若往他那邊去,角門又關了。」走來木槿花下,搖花枝為號,不聽見裡面動靜,不免踩著太湖石扒過粉牆去。那婦人見他有酒,醉了挺覺,大恨歸房,悶悶在心,就渾衣上床歪睡。不料半夜他扒過牆來,見院內無人,想丫鬟都睡了,悄悄躡足潛蹤走到房門首,見門虛掩,就挨身進來。窗間月色照見床上婦人獨自朝裡歪著,低聲叫「可意人」,數聲不應,說道:「你休怪我,今日崔大哥眾朋友,邀了我往門外五里原莊上射箭張夾西門固在此。耍子了一日,來家就醉了。不知你到,有負你之約,恕罪恕罪。」那婦人也不理他。敬濟見他不理,慌了,一面跪在地下,說了一遍又重複一遍。繡眉金蓮從未受此軟款溫存,敬濟似為西門慶補遺。被婦人反手望臉上撾了一下,罵道:「賊牢拉負心短命,還不悄悄的,丫頭聽見!張夾是說了又說者,卻從聽者口中描出。我知道你有了人,把我不放到心上。你今日端的那去來?」敬濟道:「我本被崔大哥拉了門外射箭去,灌醉了來,就睡著了,失誤你約,你休惱。我看見你留詩在壁上,就知惱了你。」婦人道:「怪搗鬼牢拉的,別要說嘴,與我禁聲!張夾一個要暴白,一個怕人知,寫得如畫。你搗的鬼如泥彈兒圓,我手內放不過。你今日便是崔本叫了你吃酒,醉了來家,你袖子裡這根簪子,卻是那裡的?」敬濟道:「是那日花園中拾的,張夾與琴童葫蘆一對。今兩三日了。」婦人道:「你還㒲神搗鬼,是那花園裡拾的?你再拾一根來,我才信你。繡眉歡會多矣,又疑惱酸醋一番,文情變幻炫人。這簪子是孟三兒那麻淫婦的頭上簪子,繡旁便罵,妙。張夾此句又為嚴州伏線。我認的千真萬真,上面還鈒著他名字,張夾又與西門頭上帶去金蓮家時一照。你還哄我。嗔道前日我不在,他叫你房裡吃飯,原來你和他七個八個。我問你,還不肯認。你不和他兩個有首尾,他的簪子緣何到你手裡?原來把我的事都透露與他,怪道他前日見了我笑,繡旁寫疑心,令人絕倒。原來有你的話在裡頭。張夾有事人,如畫。自今以後,你是你,我是我,綠豆皮兒──請退了。」敬濟聽了,急的賭神發咒,繼之以哭,繡旁妙。道:「我敬濟若與他有一字絲麻皂線,靈的是東嶽城隍,活不到三十歲,生來碗大疔瘡,害三五年黃病,要湯不湯,要水不水。」繡眉好狠咒。張夾此子虛受過者。那婦人終是不信,說道:「你這賊才料,說來的牙疼誓,虧你口內不害磣!」兩個絮聒了一回,見夜深了,不免解卸衣衫,挨身上床躺下。那婦人把身子扭過,倒背著他,使個性兒不理他,由著他姐姐長、姐姐短,只是反手望臉上撾過去。繡眉當此情景,似苦而實樂,然不可為淺人道。諕的敬濟氣也不敢出一口兒來,張夾索性放手一寫。干霍亂了一夜。將天明,敬濟恐怕丫頭起身,依舊越牆而過,往前邊廂房中去了。正是:

三光有影遣誰系?萬事無根只自生。

本章完!